- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 女性 >

- 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~

女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

日本では長らく、「仕事は男性、家庭は女性」という男女役割分業が続いてきたため、中・高年期の給与水準も就業率も、男性の方が女性より高い。しかし、女性の方が長寿であるため、老後シングルとなる可能性も高く、女性にとっても、ミドル期以降にリスキリングして職場への貢献度を高め、安定した給料を得たり、あるいはキャリアチェンジして長く働き続けたりすることは、ますます重要となるだろう。ただし、筆者がこれまでに述べてきたように、現在の中高年世代の女性は、過去の職務範囲が狭い傾向があり、このことが、現在のリスキリング状況にも影響を与えている可能性がある。そこで本稿では、リスキリングの男女差についてまとめ、女性にとってのリスキリングの課題について考えたい。

なお、「リスキリング」は本来、企業主導で従業員に新たなスキル獲得を推進するものだと考えているが、それとは別に、働く人自身が、長い人生の途中でキャリアチェンジを目指し、自ら新たな知識や技術を習得する「学び直し」も重要だと筆者は考えているため、本稿では、リスキリングと学び直しの双方を、考察の対象とする。

また筆者自身は、獲得対象となる「新たなスキル」の中には、近年注目されているデジタルスキルだけではなく、社会的に必須である、介護職などエッセンシャルワーカーのスキルも含まれると考えている点を付け加えておきたい。

2――リスキリングと学び直しの現状

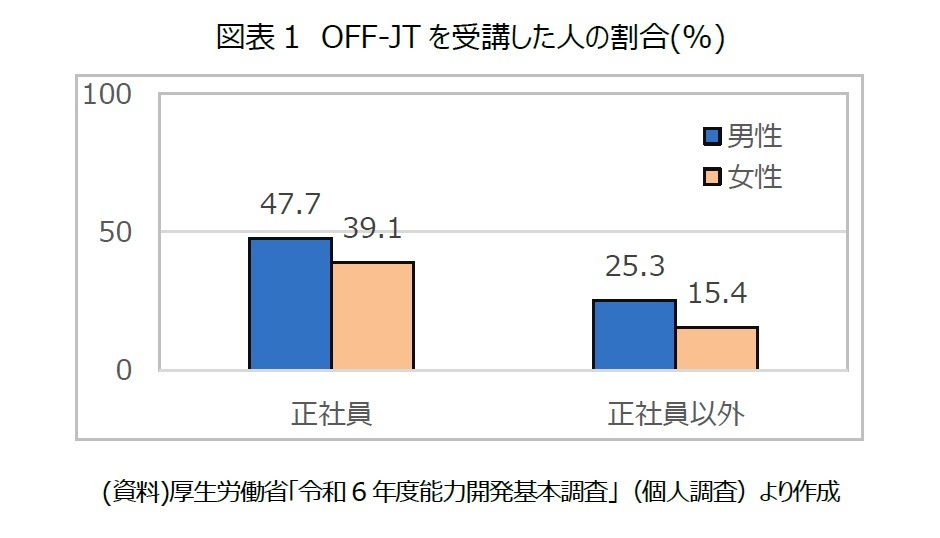

まず、現状における性別のリスキリングの実施状況を概観する。厚生労働省の「令和6年度 能力開発基本調査」(個人調査)よると、2023年度、企業によるOff-JT(業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練)を受講した労働者の割合は、全体では、男性が43.2%に対して女性が28.8%であり、女性の方が10ポイント以上、低かった。

性・雇用形態別にみると、「正社員」では男性が47.7%、女性が39.1%、「正社員以外」でも男性が25.3%、女性が15.4%。男女ともに、「正社員以外」の方が「正社員」より低く、同じ雇用形態同士で比べても、いずれも女性の方が男性より低かった(図表1)。

(2025年09月10日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 「中高年女性正社員」に着目したキャリア支援~「子育て支援」の対象でもなく、「管理職候補」でもない女性たち~

- 定年後研究所・ニッセイ基礎研究所共同研究 「中高年女性会社員の活躍に向けた現状と課題」

- 中高年女性会社員の4割は「学び直し」に関心あり~「中高年女性会社員の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」より(3)

- 女性管理職の8割が職務と職場に「課題感」を抱えている~「中高年女性会社員の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」より(5)

- 中高年の「一般職」女性は年収がなかなか上がらない~「中高年女性会社員の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」より(2)

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!