- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 令和の米騒動に対する包括的対策~米価格高騰を解消するために~

令和の米騒動に対する包括的対策~米価格高騰を解消するために~

総合政策研究部 准主任研究員 小前田 大介

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では、これまでの分析を基に、供給体制の再構築、需要の安定化、在庫管理の改革、そして輸入米の活用可能性について検討し、将来の米政策の方向性を多面的に論じたい。

1 「令和の米騒動が起きた背景と農業の現状~米の価格高騰はなぜ起きた?~」(基礎研の眼、2025年4月17日)

2――供給面への対応策

主食用米の生産量を安定的に確保するためには、長年にわたり続けられてきた制度設計そのものを見直す必要がある。とりわけ、政府が過剰生産による価格下落防止を目的として設定する米の「適正生産量」の目安は、主食用米を減産に誘導してきた。政府主導による生産調整は、市場原理による価格形成や生産者の自律的な経営判断を妨げる要因となっており、今後は「適正生産量」の提示を廃止し、より市場に委ねた柔軟な需給バランスの形成へと移行することが望ましい。仮に供給過多になり、市場価格が一定水準を下回った際には、政府が備蓄米としての買い入れや価格補填を行う仕組みを導入することにより、生産者の経営を下支えし、市場価格の急落を防止ができる。

加えて、主食用米から他作物への転作を促進する「水田活用の直接支払交付金(戦略作物助成)」制度は、主食米の供給力を下押しする構造となっており、早急な見直しが求められる。たとえば、飼料用米への交付金水準を引き下げることも、一つの選択肢となりうる。現在、飼料用の一般品種には標準単価7.0万円(収量に応じて5.5~8.5万円/10a)2が設定されている。この交付金を見直すことで、主食用米から飼料用米への転作を抑制し、主食用米の生産維持につながるインセンティブ構造を再設計することが求められる。

2 農林水産省HP 令和7年産における水田活用予算の見直しの主な変更点

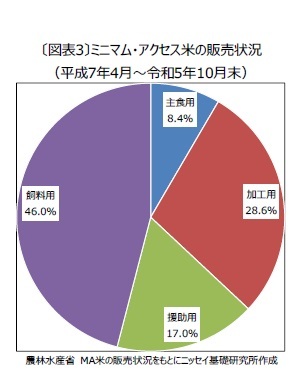

夏場の気温上昇が常態化3し、従来の主力品種では登熟障害や品質低下が頻発している。こうした環境変化に対応するためには、高温耐性品種への転換が不可欠である(図表1)。高温耐性を有する品種の導入は徐々に進んでいるものの、全体に占める割合は全国で2割弱にとどまっている(図表2)。

導入促進のためには、地域の気象条件や栽培特性に応じた適応品種を国として明確に推奨することが求められる。現状では、都道府県単位でJAなどが推奨品種リストを作成しているが、国としての戦略的な品種指定や導入指針の策定は道半ばにある。今後は、高温耐性品種のみに特化した品評会の開催や、国主導による指定品種の設定と導入支援など、より強力な普及政策が必要である。

また、高温耐性品種の導入と並行して、高温環境に対応した新品種の研究・開発を継続的に進めることも不可欠である。気候変動の進行は今後も続くと見込まれるため、現在の耐性レベルでは対応しきれない気象条件が出現する可能性がある。研究機関と連携し、先を見据えた品種改良のロードマップを構築するとともに、開発から普及までを一貫して支援する仕組みの整備も欠かせない。

3 気象庁HP

農業の持続的発展には、次世代の担い手確保と、農業経営の大規模化・法人化による生産性・収益性の向上が重要な課題である。就労人口の高齢化や減少といった問題に対しては若者や新規就農者の参入を促す必要がある。また、農業の経営基盤そのものを強化するためには、まず就農支援金の拡充や教育・研修体制の整備を進めるとともに、農業高校や大学など教育機関との連携を通じて、現場で即戦力となる実践的な人材を育成する体制を構築することが求められる。加えて、農業の法人化を推進し、経営の安定性や成長性を高めるとともに、若者が魅力を感じて働ける就業環境を整えることが重要である。

また農業の大規模化は規模の経済性を活かしてコスト削減と収益性の向上に寄与するだけでなく、スマート農業との親和性が高い。ドローンによる農薬散布や、自動走行トラクターによる省力化など、先端技術の導入は大規模経営によって効果を発揮するものである。これらの技術の導入・普及には、多大な資金や技術が求められるため、初期投資への補助や、技術習得の支援を通じた導入障壁の低減が不可欠である。さらに、農業経営の大規模化を短期間で実現することは困難であることから、特に主食用米の生産については、今後も小規模経営体が中心的な役割を担うことが想定される。これら小規模経営体が過度なコスト増に直面4した場合には、所得補償等の仕組みを整備することにより、規模の経済が活かしづらい地域や条件不利地においても持続的な経営を支えることができる。こうした多層的な支援策を講じることによって、日本農業の基盤強化と将来的な供給力の再構築が期待できる。

4 農林水産省 適正な価格形成に関する協議会 米ワーキンググループ第2回「合理的な費用を考慮した価格形成について」

3――需要面への対応策

まず、学校給食や自衛隊、福祉施設など公共セクターにおいては、国産米の使用を義務化し、継続利用を制度として担保する。さらに、公共機関と生産者の間で長期契約に基づく契約栽培を推進することにより、需給の安定と価格の平準化を図り、生産者の経営を支える仕組みを構築する。

価格と供給の安定性が特に重視される外食・中食市場との連携も重要である。業務用専用米や炊飯特性・物流コストを考慮した専用品種の契約栽培を制度化し、外食チェーンなどとの間で価格連動型契約モデルを導入することにより、安定した仕入れと生産者保護の両立を図る体制の構築が求められる。このように、公共需要で支えつつ、業務用市場とも連携を強化することにより、国産米の持続可能な需要基盤を形成し、農業経営全体の安定化と発展につなげていくことが重要である。

4――在庫管理体制の再構築

現行制度では、米価格が高騰した場合に備蓄米を放出するための具体的な審議会開催基準が設定されておらず、審議会での意見集約や大臣の判断を経て備蓄米放出の決定に至るまでに、一定の時間を要する構造である。その結果、今回のような米価の急騰に際して、適切なタイミングで放出判断を行えなければ、価格高騰を助長する事態を再び招く恐れがある。このため相対価格・市場価格・民間在庫量・作況指数などの客観的指標に基づき、あらかじめ基準値(トリガー)を設定し、それに達した場合に自動的に備蓄米の放出を判断できる制度の導入が求められる。

備蓄量・備蓄期間を再検討し、必要時に備蓄を十分に活用できる体制とする。

また現在の「放出量と同量を翌年買戻す」5制度は、需給ひっ迫が複数年続いても翌年に買い戻す仕組みとなっているため、その買戻しにより既にひっ迫した市場在庫を更に圧迫させるリスクがある。今後は買戻しルールの見直しも含め制度の柔軟化が求められる。

5 農林水産省 「政府備蓄米の買戻し条件付売渡しについて」

5――輸入米が価格高騰を解決できるか

1|ミニマムアクセス(MA)米の輸入枠見直し

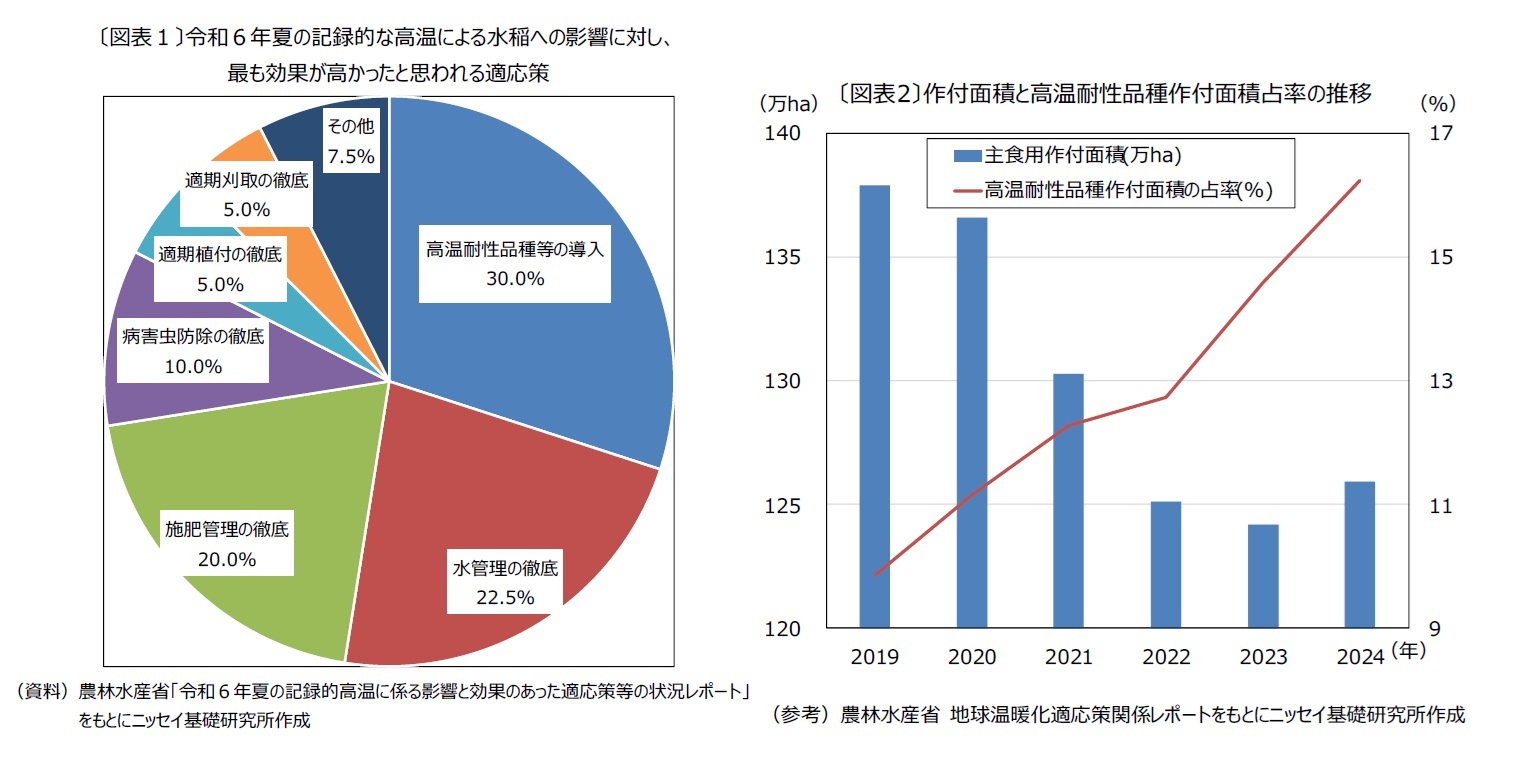

1|ミニマムアクセス(MA)米の輸入枠見直し日本は年間約77万トンのMA6米を無関税で輸入しているが、その内、主食用米はわずか8%にとどまっており、現行制度では主食米の価格高騰の対策として不十分である(図表3)。

そのため、主食用の輸入比率の見直しや、77万トンの上限枠拡大の検討も選択肢のひとつとなる。ただし、MA米の過度な市場投入は供給量が需要量を大きく上回ることに繋がり、国産米価格に悪影響を及ぼす恐れがある。そのため国産米の市場価格や在庫状況、作況指数などの状況を的確に見極めたうえで、輸入量を柔軟に調整する必要がある。

6 ミニマムアクセス(MA)とは、1993年のウルグアイ・ラウンド合意に基づき、WTO加盟国が国内市場を一定量だけ他国に開放することを義務づけられた制度である。

MA米77万トンの上限枠を超える米の輸入には341円/kgの高関税が課されているが、近年の国内価格高騰により民間輸入でも採算性が出てきている。仮に関税が撤廃されると、海外産米の価格は5kgあたり2,000円前後7になる可能性があり、輸入米が市場に出回れば国産米の価格・需要にも大きな影響が及ぼすことになる。そのため関税を撤廃する際には、農家への所得補償や競争力強化策を併せて導入することが前提となる。また消費者に向けて、国産米との違いについて情報提供を行い、選択の自由と信頼性を確保する必要がある。

7 現状の関税下で市場価格が4,000円/5kgとした場合に、精米前1,876円/5.5kg(精米により10%程度量が減るため5.5kgで試算した)の関税が0円になったと仮定した。

6――最後に

供給面では、主食用米の減産を誘導する現行制度の見直しが急務である。また、気候変動対策としては、気候対応品種の導入と研究開発が求められる。農業従事者の高齢化に対しては、若手農業者の育成と、大規模化による収益性の向上が必要である。需要面では、学校給食や外食産業などでの国産米利用の制度化が求められる。在庫管理については、現行の備蓄制度では市場変動に機動的に対応できない課題があるため、トリガー制度の導入や備蓄運用の柔軟化が必要である。

短期的な価格高騰・在庫減少に対しては、輸入米の活用も有効な対応策となり得る。ただし、市場への影響や食品安全性に十分配慮し、慎重かつ戦略的な運用が求められる。特にMA米の輸入枠や関税見直しには、農家への支援と市場調整策を併せて講じる必要がある。

消費者の中には低価格を求める声もあるが、これに対応するためには、輸入米の導入に加え、国産米との品質や特徴の違いに関する情報提供を進めることで、消費者の選択肢を多様化させることが重要である。今後の米政策には、供給・需要・在庫・輸入の各分野において、柔軟かつ多面的な改革が求められる。短期的な対応と中長期的な構造転換を両立させることで、持続可能な米の供給と農業経営の安定を実現する必要がある。

(2025年05月16日「研究員の眼」)

03-3512-1834

- 【職歴】

2009年 日本生命保険相互会社入社

2025年 ニッセイ基礎研究所

小前田 大介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/16 | 令和の米騒動に対する包括的対策~米価格高騰を解消するために~ | 小前田 大介 | 研究員の眼 |

| 2025/04/17 | 令和の米騒動が起きた背景と農業の現状~米の価格高騰はなぜ起きた?~ | 小前田 大介 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年05月16日

令和の米騒動に対する包括的対策~米価格高騰を解消するために~ -

2025年05月16日

日本の民間活力はどの国と対比するのが適切か-国民負担控除後の1人あたりGDP実額から- -

2025年05月16日

英国GDP(2025年1-3月期)-前期比では0.7%に加速 -

2025年05月16日

QE速報:1-3月期の実質GDPは前期比▲0.2%(年率▲0.7%)-4四半期ぶりのマイナス成長、外需の落ち込みを内需がカバーできず -

2025年05月16日

わが国のホテル投資市場規模(2024年)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年04月02日

News Release

-

2024年11月27日

News Release

-

2024年07月01日

News Release

【令和の米騒動に対する包括的対策~米価格高騰を解消するために~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

令和の米騒動に対する包括的対策~米価格高騰を解消するために~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!