- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 日本の漁業、成長への道筋-70年ぶりの漁業法大改正を受けて

日本の漁業、成長への道筋-70年ぶりの漁業法大改正を受けて

清水 仁志

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――70年ぶりの漁業法改正

今回の漁業法見直しのポイントは2つある。1つ目は「漁獲可能量の管理強化」だ。現在、漁獲可能量が設定されているのは、クロマグロ、サンマなどの8種だけで、今回この対象を広げ内容を強化する。乱獲を防ぎ、市況のよい時期に計画的な出漁を促すことにより、生産性向上、資源保護につながる。

2つ目は、「漁業権1の優先規定廃止」だ。従来は漁業権を割り当てる際に、地元の漁協や漁業者を優先していた。その規定を廃止することで、企業が漁業へ参入しやすくする。

政府は、この漁業法の改正と合わせ、2019年度の水産関係の当初予算案を2,167億円(前年度1,772億円)と、前年度から2割以上積み増し漁業改革に注力する。

1 一定の水面(通常、岸から3~5kmまで)において、漁船漁業、養殖業などを排他的に営む権利

2――漁業法改正の背景にある日本漁業の課題

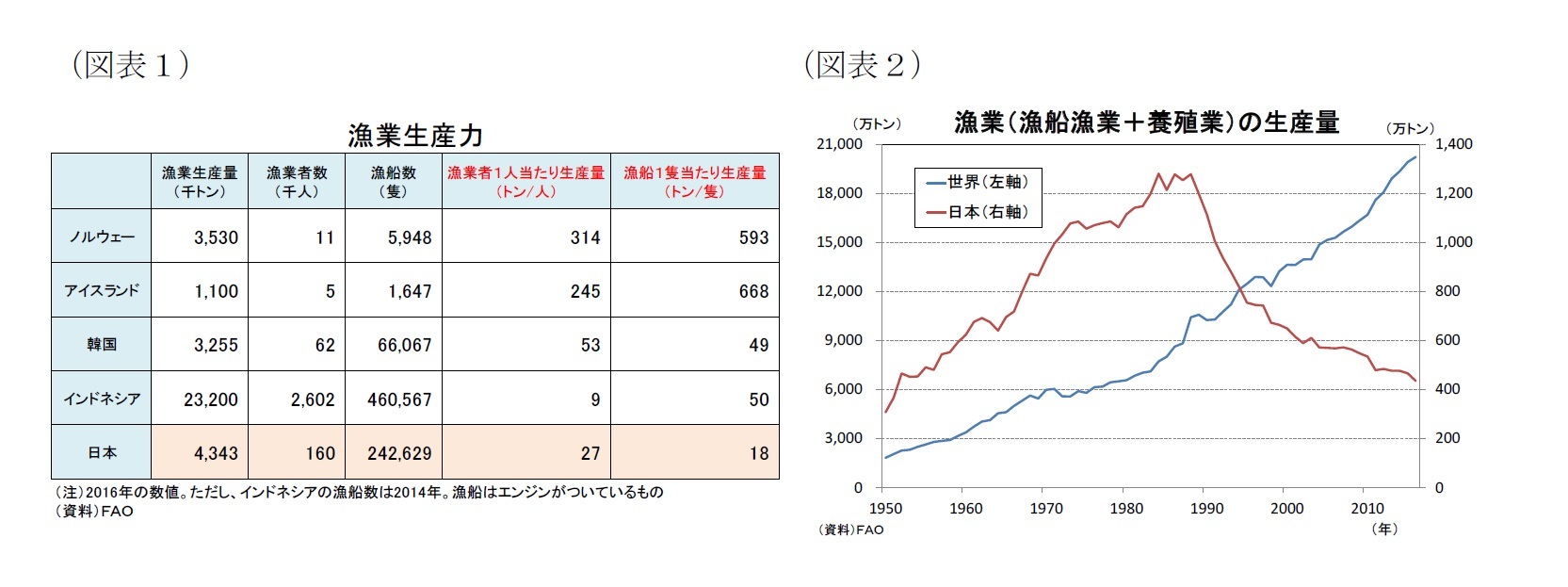

日本の漁業就業者数は、50年以上一貫して減少を続け、平均年齢は56.7歳と高齢化が進んでいる。漁業先進国と呼ばれるノルウェーと比べ、日本の漁業者1人当たりの生産量は10分の1以下、漁船一隻当たりでは30分の1以下となっている(図表1)。生産性が低ければ、当然その分収入も少なくなり、漁業への新規就業者は減る。

生産性が低い背景には、日本漁業の特徴である「小さな経営体」と、「緩い資源管理」が指摘されていた。漁業においては、漁船が最も重要な生産手段であり、資本投入をすることで生産性向上へ寄与する。しかし、日本は漁業経営体約8万のうち94%が個人経営体であり、多額の設備投資が難しい。その結果、設備の老朽化により生産性が低下するとともに、漁業者は、相対的に生産性が低い小型船での沿岸漁業に集中してしまっている。

また、現在多くの漁業大国では、漁獲量をコントロールする方法として個別割当(以下、IQ:Individual Quota)方式が導入されており、漁業者(漁船)ごとに漁獲可能量が割り当てられている。その漁獲量枠の下、いかに低コストで出漁し、高価格で出荷するかという経済合理性により生産性向上へとつながった。一方、日本では、漁獲可能量が設定されているのは8種だけである。その対象魚種においても、全体での総漁獲可能量(TAC:Total Allowable Catch)のみが決められているだけで、IQは設定されていない。そのため、日本の漁業では、効率が悪くてもいかに他に先んじて出漁し多くを出荷するかとうインセンティブにより生産性が押し下げられ、乱獲競争へとつながってきた。

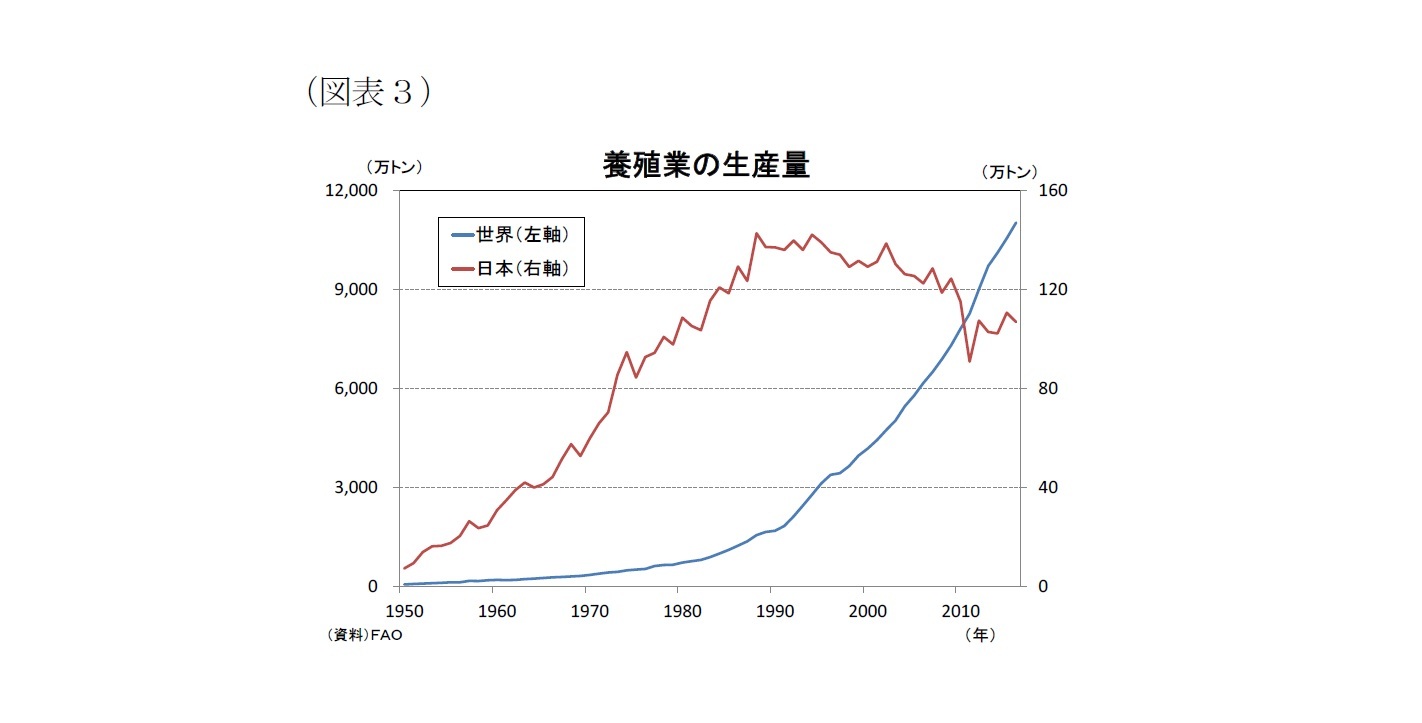

乱獲競争は生産性を低下させるだけでなく、水産資源の減少へとつながる。日本の漁業生産量は、1984年から減少に転じ、現在はピークの約3分の1にとどまる。対して、同期間での世界の漁業生産量は約2.6倍と対照的だ(図表2)。日本だけが、1人負けの状況だ。世界の漁業大国が資源管理を適切に行い水産資源の維持に努めてきた一方、日本は乱獲により資源を減少させてしまったことが主因であると指摘されている。

今回の漁業法改正により、ようやく日本においてもIQ方式が導入される。資源管理を強化し、水産資源を回復させるとともに、企業の参入により適切な資本投入、競争を促すことで漁業の生産性向上へとつながることが期待される。

3――漁業者・企業が一体となり、日本の漁業発展を目指す

資源管理の効果は現れるまでに長い時間がかかり、どの程度水産資源の回復につながるかは未知数だ。また、企業参入に対しても地元漁業者の反発は大きい。政府は、漁業権の割り振り方法については、「適切かつ有効に」判断するとしている。既に有用な海域は地元漁業者が使用しており、既得権が優先された場合、企業の参入障壁はそれほど下がらない可能性があるのだ。

そうした中、日本漁業を成長産業につなげるためには、地元漁業者・企業それぞれが持つ強みを活かすことが重要だ。具体的には、漁業者の高齢化が進み後継者難が深刻になる中、企業は人材、資本、販路などを提供できる。一方、企業にとっては、今まで参入できなかった漁業のノウハウは乏しく、地元漁業者から学ぶことは多いはずだ。今まで地元で培われてきた技術を企業が吸収することが出来れば、日本の漁業は発展できる可能性がある。

日本は、領海と排他的経済水域を合わせた面積では世界6位という水産資源に恵まれた国であり、漁業は日本が打って出られる分野の1つだ。今回の漁業法の改正は、漁業改革の第一歩に過ぎない。当事者である漁業者・企業が手を取り合うことが日本漁業を成長産業につなげるために重要なことではないだろうか。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年01月29日「研究員の眼」)

清水 仁志

清水 仁志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2022/03/22 | 高齢化の企業利益への影響-産業別マクロ統計を用いた推計 | 清水 仁志 | 基礎研レポート |

| 2021/10/25 | 公定価格の見直しによる給料引き上げは適切か、その財源は | 清水 仁志 | 基礎研レター |

| 2021/09/07 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 基礎研マンスリー |

| 2021/07/02 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の漁業、成長への道筋-70年ぶりの漁業法大改正を受けて】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の漁業、成長への道筋-70年ぶりの漁業法大改正を受けてのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!