- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 日本の民間活力はどの国と対比するのが適切か-国民負担控除後の1人あたりGDP実額から-

日本の民間活力はどの国と対比するのが適切か-国民負担控除後の1人あたりGDP実額から-

保険研究部 主任研究員・気候変動リサーチセンター兼任 磯部 広貴

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

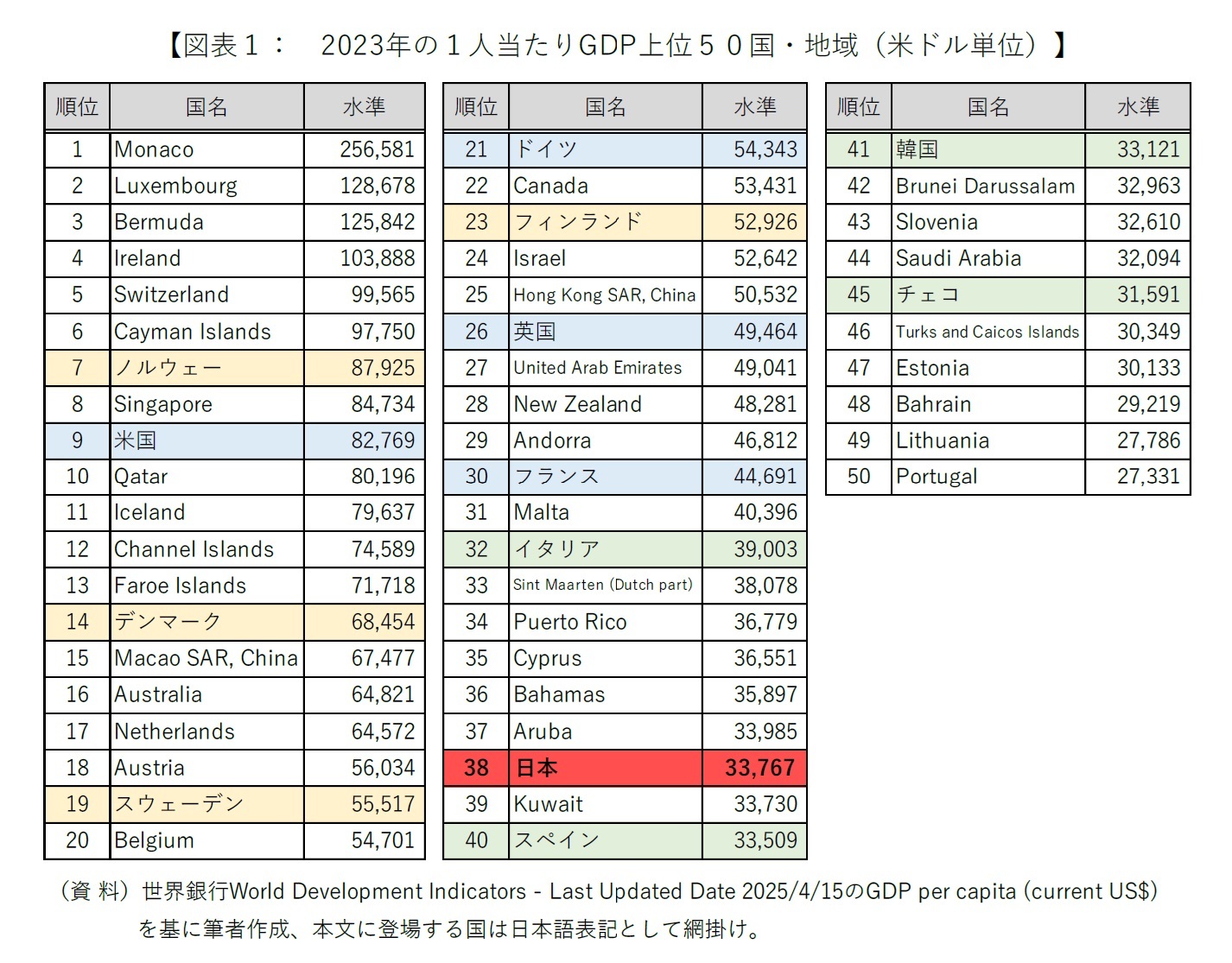

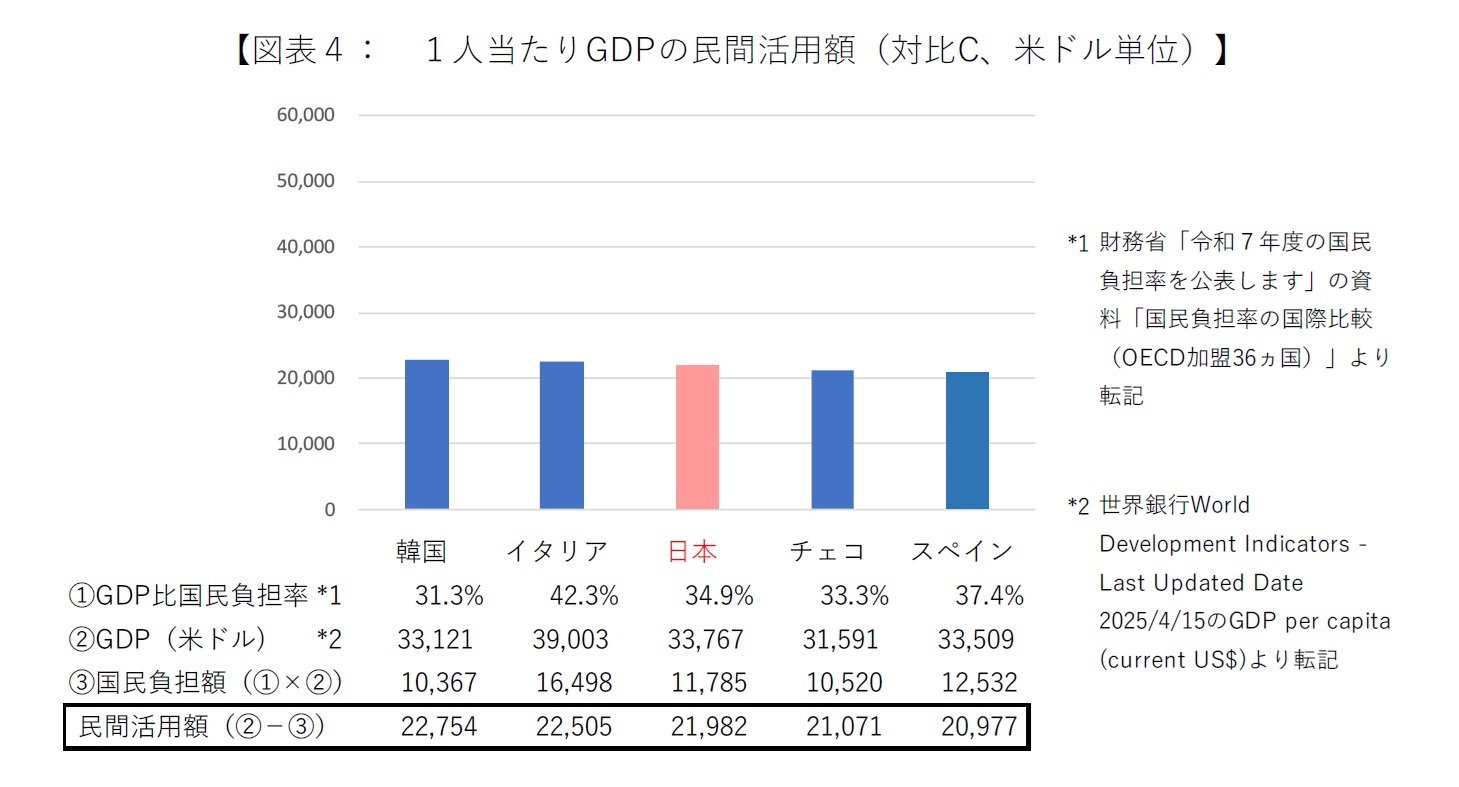

このレポートの目的は、ОECD加盟国を対象とする2022年の国民負担率1を用いて上述の2023年の一人当たりGDPのうち民間部門に残る実額を計算した上で、わが国の民間活力が世界の中でどのような位置にあるか確認することにある。

GDPの需要項目に政府支出がある通り、国庫に移転された富が経済成長に貢献しないということはないものの、行政サービスの対象は限定される。富が民間部門にあってこそ、市場原理を通じ効率的に配分されて経済を発展させるという前提の下、国民1人が稼いだ富がどれほど民間部門に残って活力を生んでいるのかみていきたい。

1 財務省「令和7年度の国民負担率を公表します」に基づく。尚、わが国の分析においては国民所得比が一般的であるところ、このレポートでは国際比較のためGDP比の国民負担率を用いる。

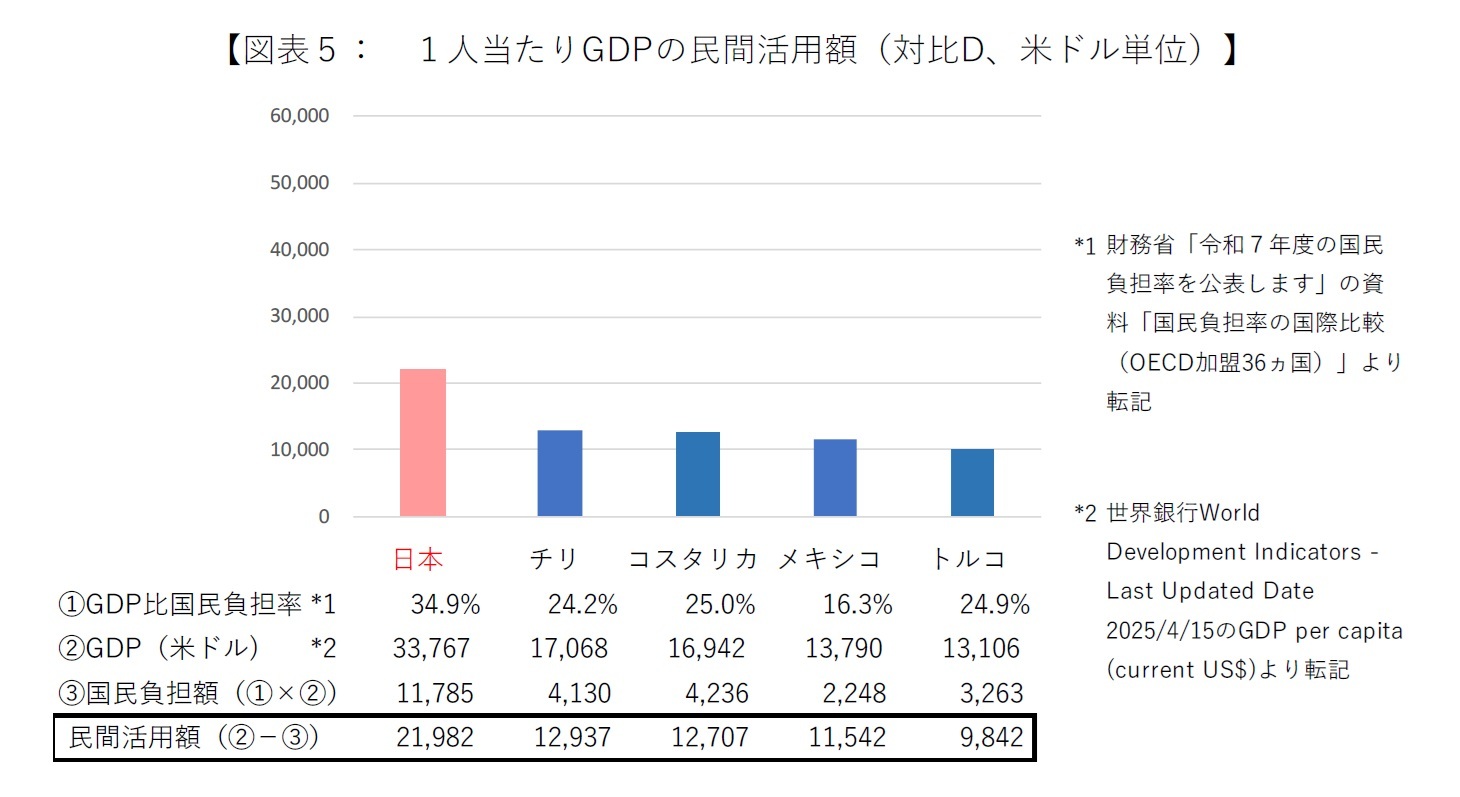

ここで取り上げた4か国はその前段階にあると考えてよいだろう。国民負担率が低位でありながらも、分母となる1人当たりGDPの水準が低いことから、民間活用額はわが国の半分前後に止まる結果となっている。

6――おわりに

先の国会では高額療養費制度の見直しが白紙撤回に追い込まれた一方、高校授業料の無償化が可決された。政府支出の削減は容易なことでは進まないようだ。一部では消費税率の引き下げ議論も出ているが、これに見合う財源手当ては聞こえてこない。

当然のことながら、このレポートで取り上げた1人当たりGDPにおける民間活用額だけが経済活性化を説明するものではない。他の要因をもってわが国の発展を願うところであるが、わが国の大まかな位置として米国や北欧は遠い。韓国、イタリア、チェコ、スペインと並走し、少し前にフランスを見据えている現状は冷静に把握すべきだろう。

(2025年05月16日「基礎研レター」)

03-3512-1789

- 【職歴】

1990年 日本生命保険相互会社に入社。

通算して10年間、米国3都市(ニューヨーク、アトランタ、ロサンゼルス)に駐在し、現地の民間医療保険に従事。

日本生命では法人営業が長く、官公庁、IT企業、リース会社、電力会社、総合型年金基金など幅広く担当。

2015年から2年間、公益財団法人国際金融情報センターにて欧州部長兼アフリカ部長。

資産運用会社における機関投資家向け商品提案、生命保険の銀行窓版推進の経験も持つ。

【加入団体等】

日本FP協会(CFP)

生命保険経営学会

一般社団法人 アフリカ協会

一般社団法人 ジャパン・リスク・フォーラム

2006年 保険毎日新聞社より「アメリカの民間医療保険」を出版

磯部 広貴のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/19 | 日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~ | 磯部 広貴 | 研究員の眼 |

| 2025/11/06 | 世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? | 磯部 広貴 | 研究員の眼 |

| 2025/11/04 | 米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- | 磯部 広貴 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/25 | 連立を組む信念の一致はあるか-1940年、英国の戦時連立政権- | 磯部 広貴 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月21日

物価高対策としてのおこめ券の政策評価と課題~米に限定する物価高対策の違和感~ -

2025年11月21日

貿易統計25年10月-米国向け自動車輸出が持ち直し -

2025年11月21日

消費者物価(全国25年10月)-コアCPI上昇率は25年度末にかけて2%を割り込む公算 -

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費”

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の民間活力はどの国と対比するのが適切か-国民負担控除後の1人あたりGDP実額から-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の民間活力はどの国と対比するのが適切か-国民負担控除後の1人あたりGDP実額から-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!