- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年2月)-物価高の中で模索される生活防衛と暮らしの充足

2025年04月22日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2|交通~価格上昇でも公共交通機関より自由度の高いカーシェアが選好、バス・タクシーは供給不足も

「鉄道運賃」や「バス代」、「タクシー代」などの交通費は、2023年には前年を上回って推移していたものの、2024年以降は前年を下回る月が目立つようになっている(図表4(c)・(d))。一方で、「レンタカー・カーシェアリング料金」は、前年を上回る月が増加傾向にある。国内旅行や遊園地といったレジャー関連の消費が堅調に推移していることも踏まえると、公共交通機関と比べて自由度の高い移動手段を選好する傾向が強まっている可能性がある。

「鉄道運賃」や「バス代」、「タクシー代」などの交通費は、2023年には前年を上回って推移していたものの、2024年以降は前年を下回る月が目立つようになっている(図表4(c)・(d))。一方で、「レンタカー・カーシェアリング料金」は、前年を上回る月が増加傾向にある。国内旅行や遊園地といったレジャー関連の消費が堅調に推移していることも踏まえると、公共交通機関と比べて自由度の高い移動手段を選好する傾向が強まっている可能性がある。

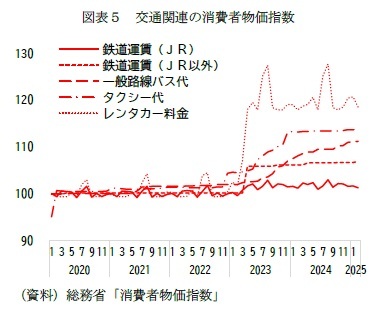

なお、いずれの項目も消費者物価は上昇傾向にあるが、なかでも公共性が低く、コスト増が価格転嫁されやすい「レンタカー料金」は、2023年に他の項目と比べて特に大きく上昇している(図表5)。

なお、いずれの項目も消費者物価は上昇傾向にあるが、なかでも公共性が低く、コスト増が価格転嫁されやすい「レンタカー料金」は、2023年に他の項目と比べて特に大きく上昇している(図表5)。また、「バス代」や「タクシー代」の支出額の低迷については、供給制約の影響もあげられる。以前から高齢化に伴う運転手不足が課題とされていたが、コロナ禍において退職者が増えたまま、新規採用が進んでいない状況がある。実際、厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、「道路旅客運送業」の平均年齢は56.3歳であり、全産業平均(民・公合計)の43.6歳に対して一回り年上である。よって、インバウンドの勢いも増す中で供給が追いつかず、日本人の需要に十分に応えられていない可能性もある。

3|アパレル・メイクアップ用品~スーツ需要は一時的な需要喚起の後に反転、女性服は横ばい

男性用スーツ」は、2024年春に一時的な伸びが見られたものの、年後半以降は前年を大きく下回る月が目立っている(図表4(e))。これは、新型コロナの5類移行後、初めて迎えた新年度により一時的な需要が喚起された反面、その反動減に加え、近年進むオフィスウェアのカジュアル化やテレワークの定着によって、スーツ需要の縮小傾向が一層強まったことが背景にあると考えられる。

一方、「女性用洋服」は、この2年ほど大きな変動はなく、おおむね横ばいで推移している。

「ファンデーション」や「口紅」は、2023年は回復基調が続いていたものの、2024年以降は再び減少傾向に転じ、足元では「ファンデーション」の減少が目立つ(図表4(f))。

男性用スーツ」は、2024年春に一時的な伸びが見られたものの、年後半以降は前年を大きく下回る月が目立っている(図表4(e))。これは、新型コロナの5類移行後、初めて迎えた新年度により一時的な需要が喚起された反面、その反動減に加え、近年進むオフィスウェアのカジュアル化やテレワークの定着によって、スーツ需要の縮小傾向が一層強まったことが背景にあると考えられる。

一方、「女性用洋服」は、この2年ほど大きな変動はなく、おおむね横ばいで推移している。

「ファンデーション」や「口紅」は、2023年は回復基調が続いていたものの、2024年以降は再び減少傾向に転じ、足元では「ファンデーション」の減少が目立つ(図表4(f))。

4|食事~外食は回復基調、物価高で高価格な食品は買い控えも利便性食品は堅調、米の買い込み行動

2024年以降の外食における「食事代」は、コロナ禍の反動増があった2023年と比べると伸び率こそ緩やかになっているものの、依然として前年を上回る水準で推移している(図表4(g))。「飲酒代」についても同様に、勢いは落ち着きを見せつつも引き続き前年を上回っており、コロナ禍前からの改善傾向を維持している。

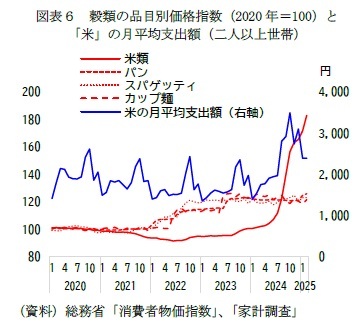

内食(自炊)の穀類については、「パン」がおおむね横ばいで推移している一方で、「米」や「パスタ」、「即席麵」などは同様の推移をたどっており、コロナ禍の巣ごもり生活により一時的に増加した後、その反動で減少し、2024年夏頃にかけて増加率が高まったが、足元では落ち着きを見せている(図表4(h))。

2024年以降の外食における「食事代」は、コロナ禍の反動増があった2023年と比べると伸び率こそ緩やかになっているものの、依然として前年を上回る水準で推移している(図表4(g))。「飲酒代」についても同様に、勢いは落ち着きを見せつつも引き続き前年を上回っており、コロナ禍前からの改善傾向を維持している。

内食(自炊)の穀類については、「パン」がおおむね横ばいで推移している一方で、「米」や「パスタ」、「即席麵」などは同様の推移をたどっており、コロナ禍の巣ごもり生活により一時的に増加した後、その反動で減少し、2024年夏頃にかけて増加率が高まったが、足元では落ち着きを見せている(図表4(h))。

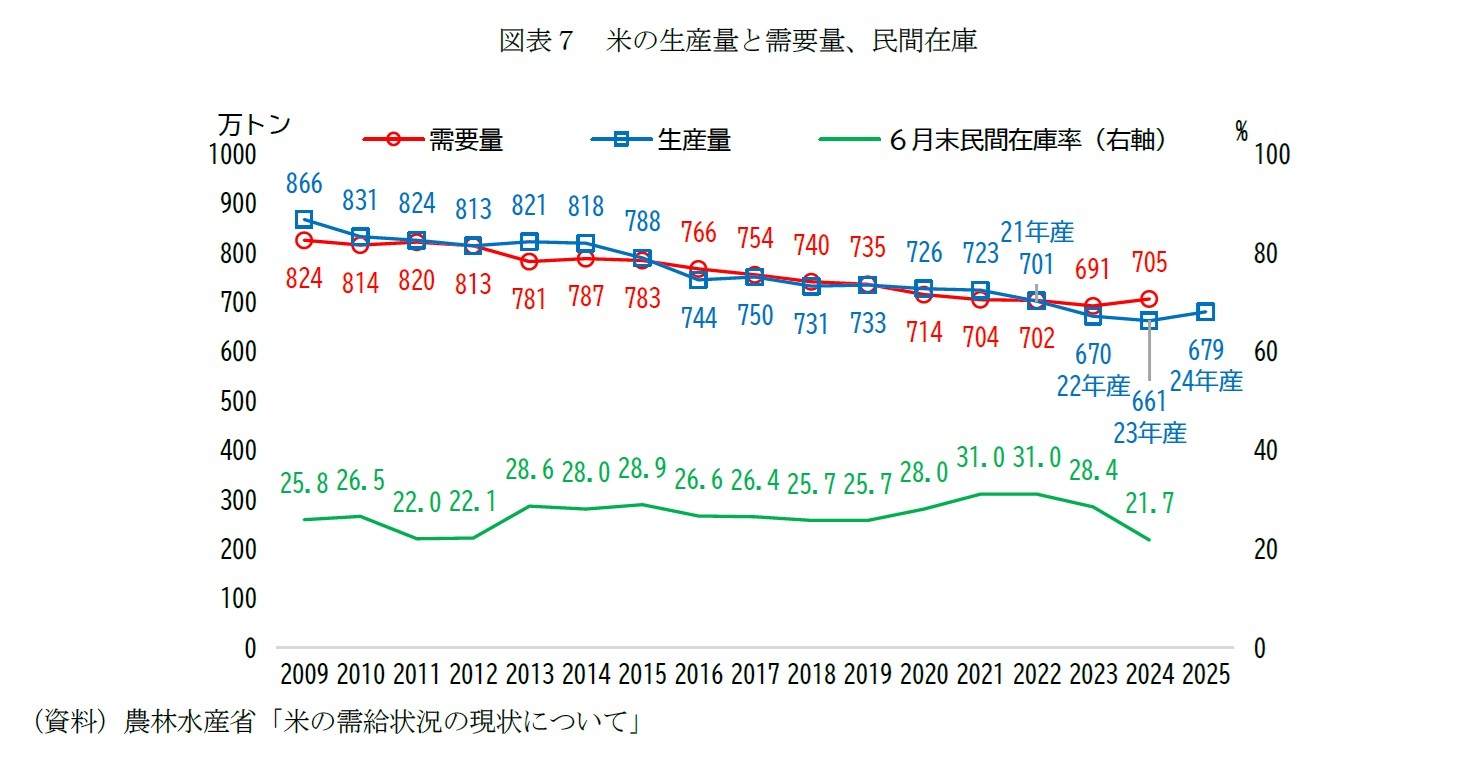

なお、近年、米の生産量は減少傾向にあるが、2024年に目立って減少したわけではない(図表7)。2024年の買い込み需要は、2024年というよりも、2022年や2023年の生産量の減少が影響しているものと見られる。前年と比べた増減率は、2021年(2020年産)では▲0.4%だが、2022年(2021年産)では▲3.0%、2023年(2022年産)では▲4.4%へと拡大している。その結果、2022年・2023年では需要量が生産量を上回るようになっている。よって、消費者の買い込み需要の背景には、長年にわたる生産調整に加えて、過去と比べて米の流通量の減少度が強まったことで、供給不足の不安が広がった可能性がある。なお、生産量は2024年(2023年産)では前年比▲1.3%、2025年(2024年産)では+2.7%へと持ち直している。

このほか、内食や中食に関連する品目の動向を見ると、いずれもコロナ禍による増減を経ながらも、「生鮮肉」は2022年以降、前年を下回る状況が続いている(図表4(i))。一方で、「冷凍調理食品」は2024年以降、前年を上回る水準で推移しており、回復基調が続いている。また、名目値ではあるが「出前」も堅調な推移を示している。

「生鮮肉」の減少については、物価高が続く中で、比較的高価格な食材の購入を控える動きが背景にあると考えられる。一方、「冷凍調理食品」や「出前」など利便性の高い食事需要が落ち込んでいないのは、単身世帯や共働き世帯の増加といった中長期的な構造変化により、利便性を重視する志向が一段と高まっているためと見られる。

「生鮮肉」の減少については、物価高が続く中で、比較的高価格な食材の購入を控える動きが背景にあると考えられる。一方、「冷凍調理食品」や「出前」など利便性の高い食事需要が落ち込んでいないのは、単身世帯や共働き世帯の増加といった中長期的な構造変化により、利便性を重視する志向が一段と高まっているためと見られる。

5|デジタル娯楽~物価高でも支出額を減らさない、デジタルコンテンツは生活に定着

電子書籍や音楽・映像・ゲームソフトといったデジタルコンテンツに対する支出額は、コロナ禍による一時的な増減を経ながらも、概ね前年を上回る水準で推移している(図表4(j))。これらは名目値であるため、実質ベースでは物価上昇の影響を受けている可能性があるものの、支出額そのものが大きく減少しているわけではない点は注目に値する。

足元では下向きの動きも見られるが、インターネット上には無料コンテンツや低価格の代替サービスが数多く存在する中にあっても、消費者は一定の支出を維持しており、こうした傾向は、デジタルコンテンツが生活の中で一定の価値を持つものとして定着していることの表れと言える。

電子書籍や音楽・映像・ゲームソフトといったデジタルコンテンツに対する支出額は、コロナ禍による一時的な増減を経ながらも、概ね前年を上回る水準で推移している(図表4(j))。これらは名目値であるため、実質ベースでは物価上昇の影響を受けている可能性があるものの、支出額そのものが大きく減少しているわけではない点は注目に値する。

足元では下向きの動きも見られるが、インターネット上には無料コンテンツや低価格の代替サービスが数多く存在する中にあっても、消費者は一定の支出を維持しており、こうした傾向は、デジタルコンテンツが生活の中で一定の価値を持つものとして定着していることの表れと言える。

4――おわりに~物価高で模索されるメリハリ消費、賃金上昇が節約志向を和らげ消費活発化への期待も

本稿では、総務省「家計調査」を用いて、2025年2月までの二人以上世帯の消費動向を分析した。その結果、物価高によって可処分所得の伸びが鈍る中、消費者の間では「メリハリ消費」の傾向が各所に見られた。

消費全体では、食料や日用品などの生活必需品に対する支出を抑える一方で、娯楽に対しては一定の支出を維持する動きがみられた。中でも、価格高騰による割高感から海外旅行を控え、代わりに国内旅行やレジャーを選択する様子がうかがえた。また、電子書籍などのデジタルコンテンツへの支出も堅調に推移しており、無料や低価格の代替手段が豊富にある中でも、一定の対価を支払って楽しむ行動が根付いていると言える。

食については、外食や冷凍食品が回復基調を示し、出前も一定の需要を維持する一方で、高価格な食品については支出を抑える傾向が見られた。総じて、可処分所得に制約がある状況下においても、エンターテインメント分野への支出は大きく減少せず、娯楽が生活満足度を支える要素となっていることがうかがえる。

消費行動には、可処分所得の水準や消費者の中長期的な経済見通しが大きく影響を与える。2025年も昨年に続き高い賃上げ水準が見込まれており、年後半には賃金の上昇率が物価上昇率を安定的に上回るとの予測がある5。こうした環境が整えば、消費者の実質的な購買力が高まり、これまでの「節約」を重視したメリハリ消費にも変化が生じ、全体として消費が活発化していくことが期待される。

5 斎藤太郎「2024~2026年度経済見通し」、ニッセイ基礎研究所、基礎研REPORT(冊子版)4月号[vol.337](2025/4/8)

消費全体では、食料や日用品などの生活必需品に対する支出を抑える一方で、娯楽に対しては一定の支出を維持する動きがみられた。中でも、価格高騰による割高感から海外旅行を控え、代わりに国内旅行やレジャーを選択する様子がうかがえた。また、電子書籍などのデジタルコンテンツへの支出も堅調に推移しており、無料や低価格の代替手段が豊富にある中でも、一定の対価を支払って楽しむ行動が根付いていると言える。

食については、外食や冷凍食品が回復基調を示し、出前も一定の需要を維持する一方で、高価格な食品については支出を抑える傾向が見られた。総じて、可処分所得に制約がある状況下においても、エンターテインメント分野への支出は大きく減少せず、娯楽が生活満足度を支える要素となっていることがうかがえる。

消費行動には、可処分所得の水準や消費者の中長期的な経済見通しが大きく影響を与える。2025年も昨年に続き高い賃上げ水準が見込まれており、年後半には賃金の上昇率が物価上昇率を安定的に上回るとの予測がある5。こうした環境が整えば、消費者の実質的な購買力が高まり、これまでの「節約」を重視したメリハリ消費にも変化が生じ、全体として消費が活発化していくことが期待される。

5 斎藤太郎「2024~2026年度経済見通し」、ニッセイ基礎研究所、基礎研REPORT(冊子版)4月号[vol.337](2025/4/8)

(2025年04月22日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年2月)-物価高の中で模索される生活防衛と暮らしの充足】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年2月)-物価高の中で模索される生活防衛と暮らしの充足のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!