- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(2)-「行動科学」で考える、パーパスと従業員の自発行動のつなぎ方

2025年04月25日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――分析結果(2):行動を阻む「心のハードル」の正体とは~明らかになるメカニズムと因果構造

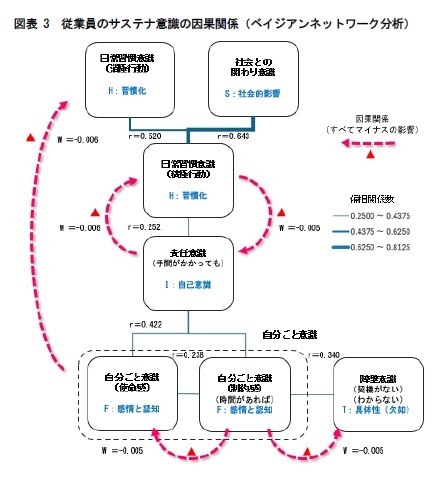

ここでは、本稿で用いたもう一つの分析アプローチ、ベイジアンネットワークによる因果構造の解析結果8を紹介する(図表3)。

ここでは、本稿で用いたもう一つの分析アプローチ、ベイジアンネットワークによる因果構造の解析結果8を紹介する(図表3)。ベイジアンネットワークとは、複数の心理因子間に存在する因果関係(原因と結果の方向性)を明らかにする手法である。相関関係が「あくまで並存する傾向」を示すのに対し、因果関係は「Aが変化すればBがどう変化するか」という影響の向きと大きさを定量的に示す点が大きな違いである。

本分析では、構造推定アルゴリズム(BICスコア最適化)によりネットワークを構築し、各因果関係の強度を「ウェイト(weight)」として算出している。このウェイトは、回帰分析における偏回帰係数に近く、符号が正なら促進的、負であれば抑制的な影響を意味し、その絶対値が大きいほど影響力が強いと解釈される。

8 ベイジアンネットワーク(BN)を用い、因子(f1~f7)の関係性(因果関係)を解析した。まず、各因子を標準化し、構造学習によりネットワーク構造を推定した。モデル評価の結果、BICスコアは-533913.54、対数尤度の近似値は31260.69、自由パラメータ数は31、計算上のBICは-62278.83であり、シンプルながらデータに一定の適合度を示すことが確認された。

なお、BNの影響(エッジ重み)は、因果的な“影響の方向と大きさ”を定量的に示すものであるが、一般に非常に小さな数値になることが多い。その解釈としては符号が予想された方向と一致していれば、理論仮説の支持材料となる。

1|多くの因果関係が“マイナス方向”~持続可能な行動に至るまでの心理的な「逆風」や「ハードル」

本分析で明らかになった因果構造は、図表3の赤線(▲)で示すとおり、多くが「マイナスの因果関係(抑制的影響)」として可視化された。これは、人が持続可能な行動に至るまでには、心理的な「逆風」や「心のハードル」がいくつも存在していることを示唆している。

行動科学では、こうした心理的バランスを「補償メカニズム(compensatory mechanism)」と呼ぶ。これは「ある行動をしているから、別の行動はしなくてもよい」といった、無意識の調整行動であり、サステナビリティのような高関与領域では特に顕著に表れやすい。個人で強く責任を感じると、「なぜ自分だけがやるのか」という不公平感が生じ、周囲との協働的な習慣形成が生まれにくくなるリスクもある。

本分析で明らかになった因果構造は、図表3の赤線(▲)で示すとおり、多くが「マイナスの因果関係(抑制的影響)」として可視化された。これは、人が持続可能な行動に至るまでには、心理的な「逆風」や「心のハードル」がいくつも存在していることを示唆している。

行動科学では、こうした心理的バランスを「補償メカニズム(compensatory mechanism)」と呼ぶ。これは「ある行動をしているから、別の行動はしなくてもよい」といった、無意識の調整行動であり、サステナビリティのような高関与領域では特に顕著に表れやすい。個人で強く責任を感じると、「なぜ自分だけがやるのか」という不公平感が生じ、周囲との協働的な習慣形成が生まれにくくなるリスクもある。

2|従業員の責任意識と習慣行動~行動は習慣化する。ただし「使命感」の維持こそ課題

まず注目すべきは、「責任意識(I)」から「日常習慣意識(積極行動)(H)」への影響(w = -0.006)、およびその逆方向(w = -0.005)という2つの因果関係である。いずれもわずかながら負の影響を持つことが確認されており、これは前稿で示した「意識と行動のギャップ」の構造的な裏づけともいえる。

前者、すなわち「責任意識が高まると、積極的な行動がしづらくなる」という一見矛盾する関係は、心理的補償効果を示唆している。実際の現場でも見られるように、「自分は社会的責任を十分に果たしている」と感じている従業員ほど、新たな行動や軽微な習慣の追加には慎重になる傾向がある。

これは、「軽い行動では意味がない」「本気でやらないならやらない方がいい」といった「オール・オア・ナッシング」型の思考に近いとも考えられる。つまり、明確な責任感は、ときに日常レベルの“軽い行動”を軽視する方向に働き得る。この結果が示すのは、責任意識に訴える啓発型の施策だけでは、継続的な行動習慣の醸成には結びつきにくい可能性であろう。

まず注目すべきは、「責任意識(I)」から「日常習慣意識(積極行動)(H)」への影響(w = -0.006)、およびその逆方向(w = -0.005)という2つの因果関係である。いずれもわずかながら負の影響を持つことが確認されており、これは前稿で示した「意識と行動のギャップ」の構造的な裏づけともいえる。

前者、すなわち「責任意識が高まると、積極的な行動がしづらくなる」という一見矛盾する関係は、心理的補償効果を示唆している。実際の現場でも見られるように、「自分は社会的責任を十分に果たしている」と感じている従業員ほど、新たな行動や軽微な習慣の追加には慎重になる傾向がある。

これは、「軽い行動では意味がない」「本気でやらないならやらない方がいい」といった「オール・オア・ナッシング」型の思考に近いとも考えられる。つまり、明確な責任感は、ときに日常レベルの“軽い行動”を軽視する方向に働き得る。この結果が示すのは、責任意識に訴える啓発型の施策だけでは、継続的な行動習慣の醸成には結びつきにくい可能性であろう。

特に施策においては、SHIFTでいうところの「H(Habit formation:習慣化)」と「I(Individual self:自己意識)」をどう橋渡ししていくかが、実効性を左右するポイントになると思われる。実務上求められるのは、「責任感からの動機付け」に加えて、軽量かつ継続可能な行動設計を“無理なく積み上げる仕掛け(例:マイクロアクション型のプログラムなど)”の導入が考えられる。

特に施策においては、SHIFTでいうところの「H(Habit formation:習慣化)」と「I(Individual self:自己意識)」をどう橋渡ししていくかが、実効性を左右するポイントになると思われる。実務上求められるのは、「責任感からの動機付け」に加えて、軽量かつ継続可能な行動設計を“無理なく積み上げる仕掛け(例:マイクロアクション型のプログラムなど)”の導入が考えられる。また、後者の構造は、行動は続けられるが、初期の「動機」が薄れやすいことを示しており、たとえボランティア活動が定着しても、企業としては定期的に「なぜこの活動を行っているのか」を振り返る機会(例:リマインド研修や体験共有会)を設けることが望ましい。

3|問題は、従業員の「制約感」~制約感を意識すると従業員の「使命感」と参加意欲を削ぐ

続いて注目したいのが、「自分ごと意識(制約感)」→「使命感」(w = -0.005)、および→「障壁意識」(w = -0.005)という2つの因果である。

これらは、「時間的・心理的な制約を強く感じると、サステナ行動への使命感がそがれる」ことを示しており、さらに「行動したくても、行動するきっかけが見つからない」という“無力感”も生まれやすいことを意味している。

これらは実務的には、次のような重要なインプリケーションを持つと思われる。

・単に活動機会を提供するだけでなく、時間・負担に配慮した制度設計が必要

(例:30分ボランティア、マイクロアクションなど)

・「やりたいけど時間がない」という制約感が使命感を弱め、最終的に行動参加を阻害するリスクがある

続いて注目したいのが、「自分ごと意識(制約感)」→「使命感」(w = -0.005)、および→「障壁意識」(w = -0.005)という2つの因果である。

これらは、「時間的・心理的な制約を強く感じると、サステナ行動への使命感がそがれる」ことを示しており、さらに「行動したくても、行動するきっかけが見つからない」という“無力感”も生まれやすいことを意味している。

これらは実務的には、次のような重要なインプリケーションを持つと思われる。

・単に活動機会を提供するだけでなく、時間・負担に配慮した制度設計が必要

(例:30分ボランティア、マイクロアクションなど)

・「やりたいけど時間がない」という制約感が使命感を弱め、最終的に行動参加を阻害するリスクがある

4|ポイントは、従業員の「使命感」~使命感の高まりは、従業員の「批評者的行動」を減らす

もう一つ興味深い結果が、「自分ごと意識(使命感)」→「日常習慣意識(消極行動)」へのマイナス影響(w = -0.006)である。ここでの「消極行動」とは、たとえば問題のある施策に対して批判的スタンスを取る、など「倫理的だが建設的ではない」態度を指している。

もう一つ興味深い結果が、「自分ごと意識(使命感)」→「日常習慣意識(消極行動)」へのマイナス影響(w = -0.006)である。ここでの「消極行動」とは、たとえば問題のある施策に対して批判的スタンスを取る、など「倫理的だが建設的ではない」態度を指している。

4――従業員のサステナ行動を引き出すには何が必要か~SHIFTの視点から考えるインプリケーション

ここまでの分析から、SHIFTやサステナ意識7因子は単なる概念モデルにとどまらず、実務に直結する心理設計のヒントがあり、偏相関分析を通じて、因子間の共変動から「行動がどう連動するか」を明らかにし、ベイジアンネットワーク分析を通じて、行動や意識が「どの順番で影響しあうか」という因果構造を可視化できた。さらに、こうした心理構造の理解は、単なる参加率向上のための制度設計ではなく、組織内に文化として根付かせるためのSX施策設計にもつながっていく。

次回第3回は、ここからは、こうした知見をもとに、「SHIFTの5要素」と、前稿の冒頭で示した従業員の社会貢献活動参加促進の5類型(1.使命感の設計/2.障壁の除去/3.導線の明確化/4.形骸化の抑止/5.価値創造との接続)を組み合わせて、施策デザインの実践的枠組みを整理していく。

次回第3回は、ここからは、こうした知見をもとに、「SHIFTの5要素」と、前稿の冒頭で示した従業員の社会貢献活動参加促進の5類型(1.使命感の設計/2.障壁の除去/3.導線の明確化/4.形骸化の抑止/5.価値創造との接続)を組み合わせて、施策デザインの実践的枠組みを整理していく。

(2025年04月25日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1813

経歴

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 | 小口 裕 | 研究員の眼 |

| 2025/10/23 | 御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/09/17 | ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから | 小口 裕 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(2)-「行動科学」で考える、パーパスと従業員の自発行動のつなぎ方】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(2)-「行動科学」で考える、パーパスと従業員の自発行動のつなぎ方のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!