- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 世界経済 >

- 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか?

2025年04月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下

民主主義の起源は、古代ギリシャの「直接民主制」にあるとされる。その後、民主主義は衰退し、中世の封建制度や絶対王政の時代を迎えたが、17~18世紀に市民革命(フランス革命など)を経て復活することとなった。また帝国主義時代(19世紀後半~20世紀前半)には、本国は民主主義も植民地は専制という矛盾に直面、世界恐慌(1929年)後にはファシズム台頭で危機に直面したものの、それらを乗り越え、国民主権、自由選挙、多数決原理・少数意見尊重、三権分立、言論・信教の自由、法の下の平等などを特徴とする、民主主義が形成されてきた。しかし、エコノミスト・インテリジェンス・ユニット研究所(EIU)の民主主義指数1の推移を見ると(図表-1)、10年ほど前からじわじわと低下してきており、世界の民主主義はまたしても危機に直面したようだ。それは民主主義の盟主とされる米国も例外ではない。但し、日本は例外であり民主主義指数が上昇を続けている(図表-2)。

1 EIUによれば、この指数は60の指標を「選挙過程と多元性」、「政府機能」、「政治参加」、「政治文化」、「人権擁護」の5つの部門に分類し、それに基づいたスコアの平均から計算されており、満点は10点。但しあくまでEIUの価値観に基づく評価であることには留意が必要。

2――世界各国・地域の民主主義指数

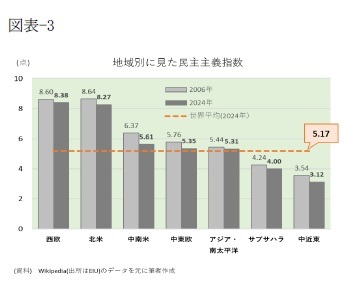

それでは各国・地域の現状(2024年)を確認してみよう。まず地域別に見ると(図表-3)、西欧と北米では世界平均(5.17点)を大きく上回る一方、サブサハラと中近東ではそれを大きく下回り、中南米・中東欧・アジア南太平洋はほぼ世界平均並みである。なお、20年近く前の2006年と比べると、いずれの地域でもやや後退している。

それでは各国・地域の現状(2024年)を確認してみよう。まず地域別に見ると(図表-3)、西欧と北米では世界平均(5.17点)を大きく上回る一方、サブサハラと中近東ではそれを大きく下回り、中南米・中東欧・アジア南太平洋はほぼ世界平均並みである。なお、20年近く前の2006年と比べると、いずれの地域でもやや後退している。次にランキング表を見ると(図表-4)、1位はノルウェー、2位はニュージーランド、3位はスウェーデンである。下位に目を転じると、最下位はアフガニスタン、下から2番目はミャンマー、下から3番目は北朝鮮となっている。

世界のリーダー的な存在である主要先進国(G7)に焦点を当てると、高い方からドイツ、カナダ、日本、英国、フランス、米国、イタリアの順となっており、いずれも世界平均を大幅に上回る民主的な国々であることが分かる。但し、2006年と比べると、ドイツ、カナダ、フランス、米国、イタリアはやや後退しており、深化したのは英国と日本だけにとどまる。

一方、ここもと世界で存在感を高めた主要途上国(BRICS)に注目すると、インド、南アフリカ、ブラジルが世界平均を上回っている一方、中国、ロシアは大きく下回っており、BRICSの民主主義は大きく二極化した状況と言えるだろう。なお、BRICSには2024年にイラン、エジプト、アラブ首長国連邦(UAE)、エチオピアが、2025年にはインドネシアが加盟して「BRICSプラス」と称されるようになった。これら新規加盟国の民主主義指数を見ると、イラン、エジプト、UAE、エチオピアのように独裁的な国が多いものの、インドネシアのように民主的な国も含まれている。したがってBRICSプラスは民主主義vs独裁主義という対立軸とは異なる価値観で結びついた集団と言えるだろう。なお、2006年と比べると、UAEとインドネシアでは小幅ながら指数が上昇したものの、その他の国々では民主主義が後退、特にロシアでは5.02点から2.03点へと大きく後退した。なお、中国は「全過程人民民主主義2」と称する民主主義を採用、EIUの評価とは馴染まない面がある。

最後に、日本と関係が深い近隣アジアの状況を確認しておこう。台湾、韓国、マレーシア、東ティモール、フィリピン、モンゴル、インドネシア、タイ、シンガポールは世界平均を上回る。特に台湾は2006年の7.82点から8.78点へと大幅に民主主義指数が上昇し、日本を含むG7のどこより高い水準となった。一方、カンボジア、ベトナム、中国、ラオス、北朝鮮、ミャンマーは大きく下回る。近隣アジアは大きく二極化した状況にあると言えるだろう。なお、2006年と比べると、マレーシア、東ティモール、タイ、シンガポール、フィリピン、インドネシア、北朝鮮では指数が上昇したものの、中国、韓国、モンゴル、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーでは低下した。なお、中国本土の特別行政区である香港は2020年に国家安全維持法が施行されたことなどから大幅低下している。

2 全過程人民民主主義に関しては、三尾幸吉郎(2024年)『図解中国が変えた世界ハンドブック』白桃書房を参照ください

3――おわりに

このように世界の民主主義を概観すると、深化を続ける国・地域が少なくないものの、後退する国・地域の方が遥かに多いことが分かる。こうした状況の背景にはいったい何があるだろうか。

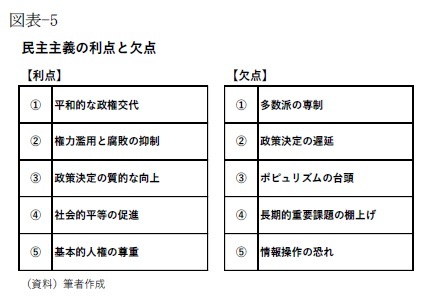

このように世界の民主主義を概観すると、深化を続ける国・地域が少なくないものの、後退する国・地域の方が遥かに多いことが分かる。こうした状況の背景にはいったい何があるだろうか。ここで民主主義の利点と欠点を整理しておこう(図表-5)。まず民主主義には周知のとおり多くの利点がある。例えば、悪政を行なった政権を、定期的に実施される選挙を通じて市民が平和的に交代させることができる。三権分立や言論・メディアの自由を保つことで権力濫用や腐敗を抑制することができる。さまざまな市民の意見を採り入れることで政策決定の質的向上、社会的平等の促進、基本的人権の尊重が期待できるなどである。

一方、民主主義には欠点もある。例えば、民主主義では多数決が基本となるため、少数派の意見や人権が軽視される恐れがある。逆に少数派の意見を尊重しようとすれば政策決定が遅延しがちとなる。またともすればポピュリズムが台頭し耳障りがいい政策ばかりを打ち出し、痛みを伴う長期的重要課題を棚上げにすることが常態化しがちとなる。さらに最近では伝統的メディアに対する不満(ファクトチェックができないという理由で世間が注視する論点を報道しないなど)が広がる中で、SNSを通じたプロパガンダによる情報操作や、再生回数を増やそうとするアテンションエコノミーの隆盛でフェイク(虚偽の情報や誇張し過ぎた内容)が増えて、民主主義の基盤を揺さぶる事態となっている。

実際、現在の世界を見渡すと、民主主義の利点よりも欠点に目が向かうようになり、両者の間でどのように折り合いをつけるべきなのか、新たな均衡点を探り始めたようだ。欧州ではこれまで推進してきたグローバリズム(国民国家の枠組みを超えて世界全体の一体化を目指す活動)を批判し、単一民族・文化による「伝統的国民国家」への回帰を唱える「極右」と称される政治勢力が台頭してきたし、米国でもこれまで推進してきたDEI(多様性、公平性、包摂性)を、過剰な政治的正しさ(Political Correctness)の象徴として真正面から批判するトランプ氏が国民の支持を受けて大統領に就任した。また伝統的メディアの至らぬ点を補ってきたSNSに関しても、これまでは情報操作やフェイク蔓延に対する危惧からファクトチェック強化に取り組んできたが、最近ではファクトチェッカーの中立性に対する疑義が生じたことなどから見直しを迫られる事態となり、言論・表現の自由とのバランスを改めて考えざるを得なくなってきた。さらに政治的混乱や経済的不振で貧困から抜け出せずにいる発展途上国の中には、強権的政権による治安維持や開発独裁による経済優先を支持する意見も根強い。

かつて英国の元首相ウィンストン・チャーチルは「民主主義は最悪の政治形態だ。但し、これまで試されてきたあらゆる政治形態を除けばだが」と述べた。民主主義には多くの欠点があることを認めつつ、他のいかなる政治形態よりもマシだと評価したものと捉えられている。世界の民主主義は今、危機に直面しているが、より良い政治形態を生み出すためには必要不可欠な試練なのかもしれない。

(2025年04月15日「基礎研レター」)

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!