- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- マーケティング >

- 企業のマーケティングや営業にもサステナビリティ変革の足音-34年ぶりのマーケティング定義刷新に見る地方創生への期待

企業のマーケティングや営業にもサステナビリティ変革の足音-34年ぶりのマーケティング定義刷新に見る地方創生への期待

生活研究部 准主任研究員 小口 裕

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

官民連携を民間セクターの視点で見ると、日本経済団体連合会(経団連)は、その企業行動憲章で「イノベーションを通じた持続可能な経済成長と社会課題の解決」の方針を掲げており、個別企業でもサステナビリティに関する経営方針と企業理念との関連付けが進められている。特に2020年以降は、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)2の方針に沿って、経済的利益と社会的利益の両立を目指す「共有価値(Creating Shared Value, CSV)」創出が重視されるようになっている。

こうした中で、公益社団法人日本マーケティング協会は2024年1月にマーケティングの定義を34年ぶりに刷新し、マーケティング活動の持続可能性に対する関与を強化することを表明した。本稿では、この定義を分析し、地方創生や官民連携における民間企業の役割、社会との価値共創の在り方について考察する。

1 地方創生2.0の「基本的な考え方」(令和6年12月24日)内閣府新しい地方経済・生活環境創生本部決定

2 経済産業省は、2021年5月に「サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(SX研究会)」を発足させ、2022年8月に「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」「価値協創ガイダンス2.0」を公表した。

2――地方創生2.0と官民連携

2024年12月、石破内閣の重要政策である「地方創生2.0」の基本的な考え方として、「楽しく、安心・安全に暮らせる持続可能な社会の実現」というビジョンが示された。従来の地方創生政策と比べて強調されているのは、人口減少を当面の前提としている点と、産官学をはじめとするマルチステークホルダーによる関係人口増加を進めながら、若者や女性の視点を踏まえた地域再生を目指す方向性である。

地方経済の活性化では、地域固有の資源活用や、新たに地域と関わる人々が、単なる観光訪問や居住にとどまらず、地域課題の解決や価値創造に貢献する「関係人口の増加」が求められる。

サステナビリティの視点では、SDGs目標17のターゲット3として「多様なステークホルダー間のパートナーシップの促進」が掲げられており、経済・社会・環境それぞれの基軸として、政府や地方自治体と、企業、市民社会、学術機関などが協力し、SDGs目標の達成に向けて知識や資源を共有することが推奨されている。

サステナビリティの視点では、SDGs目標17のターゲット3として「多様なステークホルダー間のパートナーシップの促進」が掲げられており、経済・社会・環境それぞれの基軸として、政府や地方自治体と、企業、市民社会、学術機関などが協力し、SDGs目標の達成に向けて知識や資源を共有することが推奨されている。特に、地方創生SDGsでは、地方自治体がコーディネーターとして、民間セクターの多様な主体と連携しながら、自らを起点としたエコシステムを形成した上で、官民連携による事業を通して、地域課題の解決を図ることが求められている4。

3 The SDGs wedding cake:ストックホルムにあるレジリエンス研究所の所長が考案した、“SDGsの概念”を表す構造モデル

4 村上凜人, 川久保俊, 村上周三, 若林凌雅, & 山本倖大. (2021). 地方創生SDGsローカル指標の特性把握及び自治体の取組・成果評価. 日本建築学会関東支部研究報告集, 91, 157-160.

特に近年では、GR(Government Relations:ガバメント・リレーションズ)に代表される様な「地域課題解決にフォーカスした良質で戦略的な官民連携」が求められており、オープンイノベーションプロジェクト、民間提案制度、マッチングサービス、包括連携協定、規制のサンドボックス制度など、多様な連携の仕組みが整備されている。行政が単独で解決策を持たない社会課題に対して、自治体が外部の視点を積極的に取り入れる「アウトサイドイン」の発想で官民連携を通じて解決に導く取り組みが、今後、重要性を増していくと思われる。

3――民間の視点からみる「官民連携」

2023年に改訂された内閣官房のSDGs実施指針5では、企業の社会的責任に関する取り組みが、持続可能な経済・社会・環境づくりを進める上で不可欠であるとされており、特にインパクト投資やESG投資の促進など、社会課題の解決を通じて事業性を高める企業への支援を強化する方針が示されている。

この状況について、経団連の2025年公表のアンケート結果6によれば、「社会貢献活動に関する方針」と企業理念やパーパス等の「経営理念」との関連付けを進める企業は89.5%となっており、社会貢献活動の重点分野としては、「環境」(87.5%)、「次世代育成」(69.1%)、「地域コミュニティ」(68.4%)が続いている。

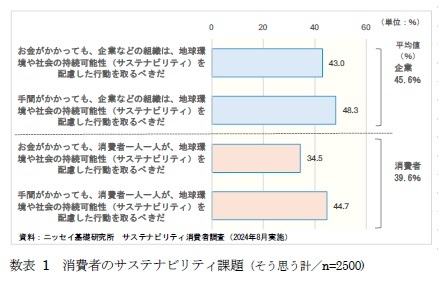

この状況について、経団連の2025年公表のアンケート結果6によれば、「社会貢献活動に関する方針」と企業理念やパーパス等の「経営理念」との関連付けを進める企業は89.5%となっており、社会貢献活動の重点分野としては、「環境」(87.5%)、「次世代育成」(69.1%)、「地域コミュニティ」(68.4%)が続いている。また、ニッセイ基礎研究所の調査7によれば、消費者は企業に対して積極的なサステナビリティ活動を求めている(企業向け平均45.6%>消費者向け平均39.6%)(数表1)となっており、地方創生SDGsの推進において、民間企業による積極的な関与と実践に対する消費者の期待がうかがえる。

5 内閣官房SDGs推進本部. (2023). 持続可能な開発目標(SDGs)実施指針 改定版.

6 日本経済団体連合会. (2025). 社会貢献活動に関するアンケート結果.調査対象者:経団連企業行動・SDGs委員会委員企業(393社) 回答数:153社(回答率:38.9%)。

7 サステナビリティに関する消費者調査/(2024年調査)調査時期:2024年8月/調査対象:全国20~74歳男女/インターネット調査(株式会社マクロミルモニターから令和2年国勢調査の性年代構成比で抽出)/有効回答数:2,500。サステナビリティ意識について25項目を5段階尺度(そう思う、ややそう思う~そう思わない)で聴取しており、うち4項目を抜粋して「そう思う計」を集計している。

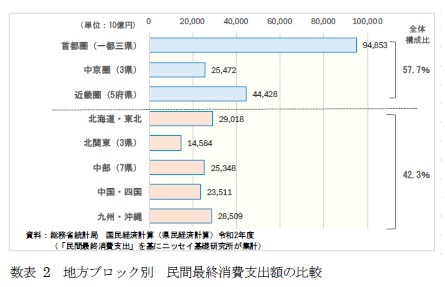

三大都市圏を除く地方ブロック市場は、民間最終消費支出ベース(2020年)で全国の約4割以上(42.3%)を占めており(数表2)、人口減少傾向にあるこれらの市場とどう向き合うか、は企業にとって課題である。

これらの市場を地方創生2.0において持続的なものにするためには、地域社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期」させながら、単なる地域への社会貢献活動にとどまらず、持続可能性に配慮したバリューチェーンの構築や商品・サービス開発を行う必要がある。

これらの市場を地方創生2.0において持続的なものにするためには、地域社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期」させながら、単なる地域への社会貢献活動にとどまらず、持続可能性に配慮したバリューチェーンの構築や商品・サービス開発を行う必要がある。さらに、マーケティングや営業などの顧客接点の事業活動を通じて市場の顧客基盤を涵養8し、企業の経済的利益と地域社会の利益を相互に強化する「共有価値(Creating Shared Value, CSV)」9の創出を目指していく必要がある。

企業による社会貢献活動の成果の一つは、自社のブランドイメージの向上とカスタマーエンゲージメントの強化と言われる。先の経団連のアンケートでも、社会貢献活動のプラス影響を実感する内容として「ブランディング戦略」(68.7%)、「レピュテーション(評判)の獲得・向上」(67.3%)が上位10となっている。

そして、その活動を担うのが、顧客(地域社会・地域市場)接点を担うマーケティングや営業活動11である。

8 先行研究では、CSRの財務的影響に関する研究が行われており、CSRの取り組みが顧客満足にポジティブな効果を与え、その結果として企業の市場価値に影響を与えることを示されている。Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2006). Corporate social responsibility, customer satisfaction, and market value. Journal of Marketing, 70(4), 1-18

9 企業が社会的問題を解決しながら同時に自らの経済的価値を創出するという考え方。CSVは、企業の社会的責任(CSR)とは異なり、企業の経済的利益と社会的利益を相互に強化することを目指すものとされる。Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value: How to reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, 89(1/2), 62–77.

10 日本経済団体連合会. (2025)アンケートの「社会貢献活動のプラスの影響の実感度合い」の「強く/やや実感」の合計(%)である。

11 先行研究では、サステナビリティを実践する上でマーケティングが重要な役割を果たし、特にブランドがサステナビリティの価値を促進することを示唆している。V. Kumar, Angeliki Christodoulopoulou,2014.“Sustainability and branding :An integrated perspective” Industrial Marketing Management 43,6-15

4――34年ぶりのマーケティング定義改訂とその背景

特に現在、マーケティング活動は大きな変革期を迎えつつある。日本のマーケティング業界を代表する団体である公益社団法人日本マーケティング協会が2024年1月に、持続可能性への関与を強化することを念頭に、1990年以来34年ぶりに「マーケティングの定義」を刷新して公表12した。今回、改訂された定義は、「(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセス」である。1990年制定の定義では、「(マーケティングとは)企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動」であった。

12 公益社団法人日本マーケテイング協会「34年振りにマーケティングの定義を刷新」(2024年1月25日プレスリリース)

2|定義改訂の背景にあるもの

(2025年02月14日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1813

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/27 | Z世代にとってサステナビリティは本当に「意識高い系」なのか-若年層の「利他性」をめぐるジレンマと、その突破口の分析 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/19 | 「縮みながらも豊かに暮らす」社会への転換(3)-「稼ぐ力」「GX」強化と若年・女性参加を促す「ウェルビーイング」 | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/08/01 | JR中央線グリーン車から考える、これからのサステナビリティ-持続可能にするために「終わらせる」、ダブル・ネガティブの決断 | 小口 裕 | 研究員の眼 |

| 2025/07/24 | 「縮みながらも豊かに暮らす」社会への転換(2)-SDGs未来都市計画から読み解く「地域課題」と「挑戦」の軌跡 | 小口 裕 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 -

2025年09月16日

タイの生命保険市場(2024年版) -

2025年09月16日

外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を -

2025年09月16日

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も -

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【企業のマーケティングや営業にもサステナビリティ変革の足音-34年ぶりのマーケティング定義刷新に見る地方創生への期待】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

企業のマーケティングや営業にもサステナビリティ変革の足音-34年ぶりのマーケティング定義刷新に見る地方創生への期待のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!