- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- 成長戦略・地方創生 >

- 地方創生2.0とサステナビリティ~地方創生SDGs推進に向けて重要度が高まる「データ利活用」

2025年01月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――地方自治体のSDGsの取り組み状況(2)

1|「SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業」の現状~2024年度まで37都道府県206都市が選定

地方自治体の地方創生SDGsを推進するための政策支援として、2018年度から「SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業」が実施されている。この事業は、内閣府のSDGs推進本部が、SDGsの理念に沿った取り組みを推進するポテンシャルが高い都市・地域を「SDGs未来都市」として選定するもので、その中から特に先導的な事業を「自治体SDGsモデル事業11」として、予算措置12を行っている。

この制度自体は、2008年に開始された「環境モデル都市13」、2011年からの「環境未来都市14」を発展させた位置づけとなっているが、SDGsの理念に沿った基本的・総合的取り組みを推進しようとする都市・地域から、特に環境面のみならず、経済・社会を含む「三側面」で新しい価値創出と持続可能な開発を目指す都市が「未来都市」として選定されている点が特徴となっている。

11 これまで2024年度分までの累計で、37都道府県、206都市が選定されている。

12 自治体SDGs推進事業費補助金は、自治体SDGsモデル事業に選定自治体に交付される。補助額は、機械装置調達やシステム導入・人材育成等で2,000万円(定率補助1/2)、全体マネジメント等で2,000万円(定額補助1/2)、合計4,000万円があてられており、内閣府地方創生推進交付金、国土交通省社会資本整備総合交付金、環境省再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業が活用されている。

13 2008年1月に福田内閣下の地域活性化統合本部会合で了承された「都市と暮らしの発展プラン」の中で「地球環境問題への対応」として、具体化された取り組み。持続可能性、快適性、安全性を備えた低炭素型都市を目指すモデル都市を選定するもの。

14 2010年6月に菅直人内閣下で閣議決定された「新成長戦略」における戦略プロジェクトの一つとして「環境・超高齢化対応等に向けた、人間中心の新たな価値を創造する都市」の実現を基本コンセプトに進められた取り組み。

地方自治体の地方創生SDGsを推進するための政策支援として、2018年度から「SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業」が実施されている。この事業は、内閣府のSDGs推進本部が、SDGsの理念に沿った取り組みを推進するポテンシャルが高い都市・地域を「SDGs未来都市」として選定するもので、その中から特に先導的な事業を「自治体SDGsモデル事業11」として、予算措置12を行っている。

この制度自体は、2008年に開始された「環境モデル都市13」、2011年からの「環境未来都市14」を発展させた位置づけとなっているが、SDGsの理念に沿った基本的・総合的取り組みを推進しようとする都市・地域から、特に環境面のみならず、経済・社会を含む「三側面」で新しい価値創出と持続可能な開発を目指す都市が「未来都市」として選定されている点が特徴となっている。

11 これまで2024年度分までの累計で、37都道府県、206都市が選定されている。

12 自治体SDGs推進事業費補助金は、自治体SDGsモデル事業に選定自治体に交付される。補助額は、機械装置調達やシステム導入・人材育成等で2,000万円(定率補助1/2)、全体マネジメント等で2,000万円(定額補助1/2)、合計4,000万円があてられており、内閣府地方創生推進交付金、国土交通省社会資本整備総合交付金、環境省再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業が活用されている。

13 2008年1月に福田内閣下の地域活性化統合本部会合で了承された「都市と暮らしの発展プラン」の中で「地球環境問題への対応」として、具体化された取り組み。持続可能性、快適性、安全性を備えた低炭素型都市を目指すモデル都市を選定するもの。

14 2010年6月に菅直人内閣下で閣議決定された「新成長戦略」における戦略プロジェクトの一つとして「環境・超高齢化対応等に向けた、人間中心の新たな価値を創造する都市」の実現を基本コンセプトに進められた取り組み。

2|選定計画にみられる特徴~「地域資源」「独自のポジショニング」「自律的好循環の達成」

SDGs未来都市に選定された市区町村の事業計画の特徴は、地域の歴史的経緯や立地条件を踏まえたマテリアリティ(優先的に取り組む目標)が設定されている点であろう。

詳しくは別稿にて分析を行うが、たとえば都市部の自治体は、先進技術(IoT、スマートシティ)を活用し、国際的なモデル都市の構築を目指す計画、多文化共生や持続可能な交通ネットワークの整備も目指す計画なども見られるが、その一方で、地方都市・中山間地域の自治体には「地域資源」「自然環境」「観光資源」活用を通じて、地域独自の持続可能性を追求する計画がみられており、その自治体独自のポジショニングと地域資源を存分に活かした計画が優先・評価されている様子が伺える。

また、未来都市の選定にあたって、SDGsを単なる地域活性化の題目としてのみ捉えるのではなく、経済活性化や投資対効果を踏まえて「自律的好循環」を達成することにも目を配った実践的・具体的な計画が評価・選定されている点も特徴的である。

SDGs未来都市に選定された市区町村の事業計画の特徴は、地域の歴史的経緯や立地条件を踏まえたマテリアリティ(優先的に取り組む目標)が設定されている点であろう。

詳しくは別稿にて分析を行うが、たとえば都市部の自治体は、先進技術(IoT、スマートシティ)を活用し、国際的なモデル都市の構築を目指す計画、多文化共生や持続可能な交通ネットワークの整備も目指す計画なども見られるが、その一方で、地方都市・中山間地域の自治体には「地域資源」「自然環境」「観光資源」活用を通じて、地域独自の持続可能性を追求する計画がみられており、その自治体独自のポジショニングと地域資源を存分に活かした計画が優先・評価されている様子が伺える。

また、未来都市の選定にあたって、SDGsを単なる地域活性化の題目としてのみ捉えるのではなく、経済活性化や投資対効果を踏まえて「自律的好循環」を達成することにも目を配った実践的・具体的な計画が評価・選定されている点も特徴的である。

4――調査結果~地方で大きく異なる生活者・消費者のSDGs浸透状況

1|地方別のサステナビリティ・キーワード認知度・理解度

ここまでは政府や地方自治体の視点から、地方創生SDGsの経緯や動向を論じた。地方創生SDGsの計画・実践には、地方自治体のイニシアティブが不可欠であるが、地方創生2.0でも強調されている通り、地方の「産学官金労言士」、つまり地方産業界、労働団体、教育機関、士業、そして特に、地域の生活者・消費者からの認知・理解と、パートナーシップに基づく協働も同様に欠かせない。

それでは、SDGsについて地方の生活者・消費者はどのように捉えているのだろうか。その点について、2024年8月にニッセイ基礎研究所が実施したサステナビリティに関するキーワードの認知度・理解度調査15の結果を地方別に分析し、結果を考察する。

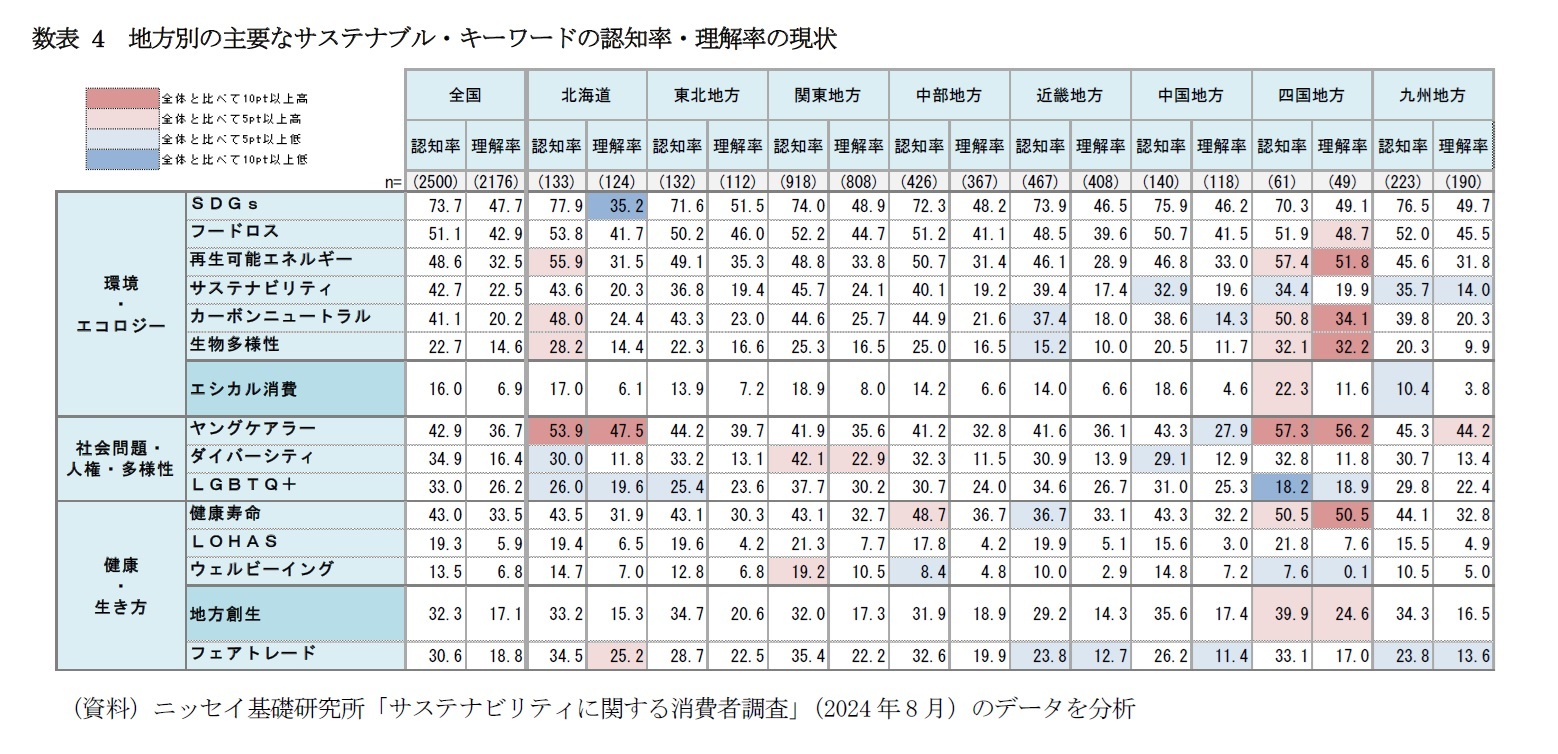

この調査では、「サステナブルな社会を実現するキーワード」として44のワードについて、「聞いたことがあるか(認知)」と「内容まで理解しているか(理解)」を尋ね、それぞれの属性別の割合を認知率・理解率として算出した。今回は、全体的に高い認知率・理解率となった環境・エコロジー分野、社会問題・人権・多様性分野、健康・生き方分野のうち、認知率が10%以上の15ワードを分析対象とし、八地方区分で集計している。なお、キーワードの認知率や理解率は性別・年齢によって異なるため、地方区分別の性別・年代別の人口構成比を加味してウェイト集計している(数表4)。

ここまでは政府や地方自治体の視点から、地方創生SDGsの経緯や動向を論じた。地方創生SDGsの計画・実践には、地方自治体のイニシアティブが不可欠であるが、地方創生2.0でも強調されている通り、地方の「産学官金労言士」、つまり地方産業界、労働団体、教育機関、士業、そして特に、地域の生活者・消費者からの認知・理解と、パートナーシップに基づく協働も同様に欠かせない。

それでは、SDGsについて地方の生活者・消費者はどのように捉えているのだろうか。その点について、2024年8月にニッセイ基礎研究所が実施したサステナビリティに関するキーワードの認知度・理解度調査15の結果を地方別に分析し、結果を考察する。

この調査では、「サステナブルな社会を実現するキーワード」として44のワードについて、「聞いたことがあるか(認知)」と「内容まで理解しているか(理解)」を尋ね、それぞれの属性別の割合を認知率・理解率として算出した。今回は、全体的に高い認知率・理解率となった環境・エコロジー分野、社会問題・人権・多様性分野、健康・生き方分野のうち、認知率が10%以上の15ワードを分析対象とし、八地方区分で集計している。なお、キーワードの認知率や理解率は性別・年齢によって異なるため、地方区分別の性別・年代別の人口構成比を加味してウェイト集計している(数表4)。

15 サステナビリティに関する消費者調査/(2024年調査)調査時期:2024年8月20日~23日/調査対象:全国20~74歳男女/調査手法:インターネット調査(株式会社マクロミルのモニターから令和2年国勢調査の性・年代構成比に合わせて抽出)/有効回答数:2,500。上記を八地方区分別の性別(2層)・年齢(20—30代、40-50代、60代以上の3層)の計6層の母集団構成比にウェイトバックして各数値を算出した。なお、理解率は認知しているワードに対する理解の度合いを示しているが、この集計処理のため理解率が認知率を上回っている項目もある。なお全体はウェイトバック前の数値をいれている。

2|社会問題・人権・多様性分野が高い「関東地方」、環境・エコロジー分野で高い「北海道」

調査結果をみると、関東地方では、社会問題・人権・多様性分野の「ダイバーシティ」(認知率42.1%、理解率22.9%)の認知・理解、健康・生き方分野の「ウェルビーイング」(同19.2%、同10.5%)の認知で、やや高い傾向が見られた。

地方では、特に北海道と四国地方で全体的な認知度と理解度が高い傾向が見られた。

たとえば、北海道では、社会問題・人権・多様性分野の「ヤングケアラー」(認知率53.9%、理解率47.5%)が高い数値を示しており、同様に、環境・エコロジー分野で、「再生可能エネルギー」(認知率55.9%、理解率31.5%)、「カーボンニュートラル」(認知率48.0%、理解率24.4%)、「生物多様性」(認知率28.2%、理解率14.4%)で認知・理解率が高く、次いで「フェアトレード」(理解率25.2%)は、理解率で高い数値となっている。

調査結果をみると、関東地方では、社会問題・人権・多様性分野の「ダイバーシティ」(認知率42.1%、理解率22.9%)の認知・理解、健康・生き方分野の「ウェルビーイング」(同19.2%、同10.5%)の認知で、やや高い傾向が見られた。

地方では、特に北海道と四国地方で全体的な認知度と理解度が高い傾向が見られた。

たとえば、北海道では、社会問題・人権・多様性分野の「ヤングケアラー」(認知率53.9%、理解率47.5%)が高い数値を示しており、同様に、環境・エコロジー分野で、「再生可能エネルギー」(認知率55.9%、理解率31.5%)、「カーボンニュートラル」(認知率48.0%、理解率24.4%)、「生物多様性」(認知率28.2%、理解率14.4%)で認知・理解率が高く、次いで「フェアトレード」(理解率25.2%)は、理解率で高い数値となっている。

3|サステナビリティ・キーワード全般の認知度・理解が高い「四国地方」

四国地方では、全体的に認知度・理解度が高い。分析対象となった15のワードのうち、認知率が特徴的に高いのは7ワード、理解率も7ワードと、それぞれ半数近くに達している。

具体的に見ていくと、環境・エコロジー分野では「再生可能エネルギー」(認知率57.4%、理解率51.8%)、「カーボンニュートラル」(認知率50.8%、理解率34.1%)、「生物多様性」(認知率32.1%、理解率32.2%)が認知と理解の両面で高い。さらに認知率に絞ると、「エシカル消費」(認知率22.3%、理解率11.6%)が高い。社会問題・人権・多様性分野では「ヤングケアラー」(認知率57.3%、理解率56.2%)、健康・生き方分野では「健康寿命」(認知率50.5%、理解率50.5%)や「地方創生」(認知率39.9%、理解率24.6%)が同様に高い傾向がみられる。

四国地方では、全体的に認知度・理解度が高い。分析対象となった15のワードのうち、認知率が特徴的に高いのは7ワード、理解率も7ワードと、それぞれ半数近くに達している。

具体的に見ていくと、環境・エコロジー分野では「再生可能エネルギー」(認知率57.4%、理解率51.8%)、「カーボンニュートラル」(認知率50.8%、理解率34.1%)、「生物多様性」(認知率32.1%、理解率32.2%)が認知と理解の両面で高い。さらに認知率に絞ると、「エシカル消費」(認知率22.3%、理解率11.6%)が高い。社会問題・人権・多様性分野では「ヤングケアラー」(認知率57.3%、理解率56.2%)、健康・生き方分野では「健康寿命」(認知率50.5%、理解率50.5%)や「地方創生」(認知率39.9%、理解率24.6%)が同様に高い傾向がみられる。

4|地方で異なる認知度・理解度の要因~地域経済・風土・生活価値観などが複合的に影響か

関東地方で高い「ダイバーシティ」「ウェルビーイング」は、過去の分析16で全国的にも世帯年収との正の相関が確認されており、関東地方においてもその影響17が表れていると考えられる。

北海道の「ヤングケアラー」の認知度の高さは、全国的にも高い北海道の高齢化比率18と無関係ではないだろう。また、環境・エコロジー分野の高い認知度は、北海道が風力・太陽光・中小水力などの再生可能エネルギーの導入ポテンシャルが国内随一19である点にも関係していると思われる。

本調査からは断言は難しいが、このような身近な社会変化や地域産業の特徴が、消費者のサステナビリティ・キーワードの認知度や理解度にポジティブな影響を及ぼしている可能性がある。

なお、四国地方の認知率・理解率の高さには、いくつかの要因が複合的に影響していると考えられる。たとえば、四国は、第1次・第2次産業の割合が全国平均よりも高く中小企業比率が高い20。地域と密着した経営を行う企業やその従業員が多いと思われ、地域経済の持続可能性に根差した経営・雇用環境が、キーワードの認知や理解にポジティブな影響を与えている可能性もあるだろう。

関東地方で高い「ダイバーシティ」「ウェルビーイング」は、過去の分析16で全国的にも世帯年収との正の相関が確認されており、関東地方においてもその影響17が表れていると考えられる。

北海道の「ヤングケアラー」の認知度の高さは、全国的にも高い北海道の高齢化比率18と無関係ではないだろう。また、環境・エコロジー分野の高い認知度は、北海道が風力・太陽光・中小水力などの再生可能エネルギーの導入ポテンシャルが国内随一19である点にも関係していると思われる。

本調査からは断言は難しいが、このような身近な社会変化や地域産業の特徴が、消費者のサステナビリティ・キーワードの認知度や理解度にポジティブな影響を及ぼしている可能性がある。

なお、四国地方の認知率・理解率の高さには、いくつかの要因が複合的に影響していると考えられる。たとえば、四国は、第1次・第2次産業の割合が全国平均よりも高く中小企業比率が高い20。地域と密着した経営を行う企業やその従業員が多いと思われ、地域経済の持続可能性に根差した経営・雇用環境が、キーワードの認知や理解にポジティブな影響を与えている可能性もあるだろう。

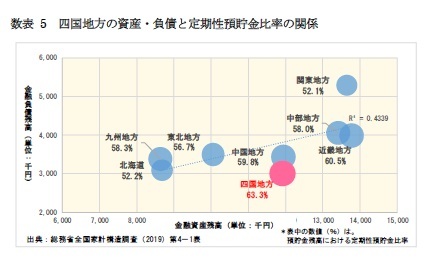

また、四国地方は、南海トラフ地震や急峻な地形、台風常襲地域など風水害の発生リスクが高い地域特性もあり、長期的視野での資産運用が意識される傾向があるとされる。家計の資産・負債を見ても資産残高は中位(全国8エリアで5位)ながら、負債を極力抑え(全国8エリアの中で最小)、定期性預貯金に重点を置く堅実な資産形成が特徴的である。

また、四国地方は、南海トラフ地震や急峻な地形、台風常襲地域など風水害の発生リスクが高い地域特性もあり、長期的視野での資産運用が意識される傾向があるとされる。家計の資産・負債を見ても資産残高は中位(全国8エリアで5位)ながら、負債を極力抑え(全国8エリアの中で最小)、定期性預貯金に重点を置く堅実な資産形成が特徴的である。これまでの分析(前頁脚注16参照)で、キーワードの認知や理解は金融資産額と正の相関を示すことが明らかになっているが、四国地方は、産業集積上の特徴や自然災害が身近な地域特性が住民のサステナブルな意識を高め、SDGs推進の動機づけに繋がっている可能性もあるだろう。

ただし、いずれ仮説の域を出ておらず、今後のさらなる詳細な分析が待たれる。

16 ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート「サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(1)-踊り場に立つサステナビリティの社会認知と、2030年への課題」(2024年12月20日)を参照

17 総務省家計調査・貯蓄・負債編(2023年)/関東地方の二人以上の世帯の年間収入は平均709万円(全国平均642万円)を上回る。

18 北海道の高齢化率(総人口に占める高齢者人口の割合)は、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年には39.7%に達すると推計されており、全国平均を上回る速さである。 出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2023年推計)

19 北海道の太陽光発電は、全国1位(導入ポテンシャル量)、風力発電も全国1位(導入ポテンシャル量)となっている。出典:電力調査統計(経済産業省資源エネルギー庁)、出典:「再生可能エネルギー情報提供システム(REPOS)2023年4月修正版」(環境省)

20 中小企業庁「中小企業の企業数・事業所数」「経済センサス基礎調査・活動調査」「事業所・企業統計調査(総務省)」より

5――エシカル消費をめぐる徳島県の取り組み

1|全国的にも高い徳島県の「エシカル消費」認知率

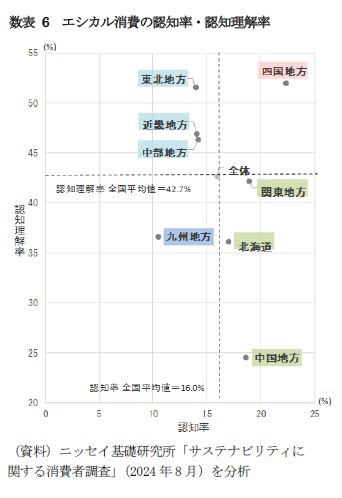

さらに、四国地方の消費経済の側面から注目すべき点は、「エシカル消費」の認知率の高さである。

さらに、四国地方の消費経済の側面から注目すべき点は、「エシカル消費」の認知率の高さである。

エシカル消費は、消費と密接に関連するSDGs目標12「つくる責任、つかう責任」の中でも、特に「つかう責任」に直結する重要なキーワードである。循環型経済モデルや責任ある消費(Responsible Consumption)の促進には、市民や消費者の広範で積極的な支持と自発的な行動が欠かせない。

エシカル消費は、消費と密接に関連するSDGs目標12「つくる責任、つかう責任」の中でも、特に「つかう責任」に直結する重要なキーワードである。循環型経済モデルや責任ある消費(Responsible Consumption)の促進には、市民や消費者の広範で積極的な支持と自発的な行動が欠かせない。このため、今後は2030年に向けてエシカル消費に関する認知や理解の一層の拡大が求められている。

特に、徳島県では、その認知度・理解率の両方の高さが見られており(「エシカル消費」の認知率44.9%、理解率20.5%、認知理解率45.7% / n=11)、分析サンプルが少なく参考値としての扱いとはなるが、注目すべき結果である。徳島県は、全国初の「脱炭素条例」を策定し、国を上回る温室効果ガス削減目標を掲げていることでも知られているが、消費経済の側面でも先駆的な多くの取り組みで知られている。

2|「未来に引き継げるサステナブルな徳島」~県を挙げた地方創生SDGsの推進

徳島県におけるSDGs推進活動は、県の総合計画「徳島新未来創生総合計画(2024年~2028年)」で、「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の一環として位置づけられている。「未来に引き継げるサステナブルな徳島」が総合計画のサブフレーズとして掲げられている通り、県を挙げて地方創生SDGsを積極的に推進していこうという施政方針がとられている。

総合計画でも、全体戦略とSDGsの17の目標との戦略・政策レベルの対応関係が示されており、施策やKPI(重要業績評価指標)においても、サステナブルな方針が広く反映されている。

また、「産学官金労言士」のパートナーシップの観点でみると、2022年にSDGsの取り組みを広く浸透させる目的で立ち上げられた「徳島SDGsプラットフォーム」には、経済団体、観光協会、医師会、農業・漁業団体、大学機関、マスコミ、金融機関、通信、交通、市長会、町村会、商工団体など、徳島県を含む51団体が幅広く発起人として参加しており、県の総合計画では、2028年度に向けて、毎年度50会員の増加、最終的に485会員の達成を目指している。

徳島県におけるSDGs推進活動は、県の総合計画「徳島新未来創生総合計画(2024年~2028年)」で、「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の一環として位置づけられている。「未来に引き継げるサステナブルな徳島」が総合計画のサブフレーズとして掲げられている通り、県を挙げて地方創生SDGsを積極的に推進していこうという施政方針がとられている。

総合計画でも、全体戦略とSDGsの17の目標との戦略・政策レベルの対応関係が示されており、施策やKPI(重要業績評価指標)においても、サステナブルな方針が広く反映されている。

また、「産学官金労言士」のパートナーシップの観点でみると、2022年にSDGsの取り組みを広く浸透させる目的で立ち上げられた「徳島SDGsプラットフォーム」には、経済団体、観光協会、医師会、農業・漁業団体、大学機関、マスコミ、金融機関、通信、交通、市長会、町村会、商工団体など、徳島県を含む51団体が幅広く発起人として参加しており、県の総合計画では、2028年度に向けて、毎年度50会員の増加、最終的に485会員の達成を目指している。

(2025年01月24日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1813

経歴

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 | 小口 裕 | 研究員の眼 |

| 2025/10/23 | 御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/09/17 | ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから | 小口 裕 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地方創生2.0とサステナビリティ~地方創生SDGs推進に向けて重要度が高まる「データ利活用」】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地方創生2.0とサステナビリティ~地方創生SDGs推進に向けて重要度が高まる「データ利活用」のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!