- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- 成長戦略・地方創生 >

- 地方創生2.0とサステナビリティ~地方創生SDGs推進に向けて重要度が高まる「データ利活用」

2025年01月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

1|地方創生2.0の具体化に向けた動き

本稿では、2024年8月にニッセイ基礎研究所で実施したサステナビリティに関するキーワードの認知度・理解度調査の地方別分析結果をもとに、SDGs(持続可能な開発目標)と地方創生の現在地と課題について整理・考察する。

地方創生2.0とは、都市・地方の双方において、安心・安全に暮らせる持続可能な社会を創っていくことを目的とした政府の経済政策及び社会政策である。今年(2025年)6月を目途に、政府の「新しい地方経済・生活環境創生本部事務局1」が、今後10年間の集中的な政策をまとめた「基本構想」を策定し、今後の指針として具体化される予定2である。

1 「新しい地方経済・生活環境創生本部の設置について」(2024年10月11日 第一次石破内閣 閣議決定)

2 地方創生2.0の「基本的な考え方」概要(2024年12月24日 新しい地方経済・生活環境創生本部決定)

本稿では、2024年8月にニッセイ基礎研究所で実施したサステナビリティに関するキーワードの認知度・理解度調査の地方別分析結果をもとに、SDGs(持続可能な開発目標)と地方創生の現在地と課題について整理・考察する。

地方創生2.0とは、都市・地方の双方において、安心・安全に暮らせる持続可能な社会を創っていくことを目的とした政府の経済政策及び社会政策である。今年(2025年)6月を目途に、政府の「新しい地方経済・生活環境創生本部事務局1」が、今後10年間の集中的な政策をまとめた「基本構想」を策定し、今後の指針として具体化される予定2である。

1 「新しい地方経済・生活環境創生本部の設置について」(2024年10月11日 第一次石破内閣 閣議決定)

2 地方創生2.0の「基本的な考え方」概要(2024年12月24日 新しい地方経済・生活環境創生本部決定)

2|「ひと・まち・しごと創生総合戦略」「デジタル田園都市国家構想」とSDGs政策との関わり

もともと、地方創生とSDGsは政策面で密接に関連しており、地方創生2.0の前身である「ひと・まち・しごと創生総合戦略3」(地方創生戦略)の2016年度改訂版の「低炭素型の都市・地域づくりの推進」に関する政策の中で、その前年(2015年)9月に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」が初めて言及されている。

その後、内閣官房にSDGs推進本部が設置され、2016年にSDGs推進の中長期的な国家戦略として「SDGs実施のための我が国の指針」と、その実施指針が決定された。翌2017年には、まち・ひと・しごと創生戦略において、「地方自治体による持続可能な開発目標(SDGs)の推進」が方針として定められた後、2019年のSDGs実施指針の改訂では、日本版「SDGsモデル」の3本柱として「地方創生」が位置付けられ、多くの地方自治体において地方創生SDGsの政策化が進められた。

2021年以降、第1次・2次岸田内閣の「デジタル田園都市国家構想」では「地方創生SDGsの推進による持続可能なまちづくり」が引き続き方針として掲げられ、特に、環境や社会のみならず、経済的側面を含む「三側面」やデジタル活用を意識した取り組みが進められることになる。その後、SDGs達成中間年にあたる2023年12月には「SDGs実施指針」が再改訂4され、部局横断型の推進組織や執行体制整備、進捗管理のためのガバナンスや成果測定方法の確立を今後の課題として、「地方自治体が自発的にSDGsを原動力とした地方創生を主導していく」ことが改めて方針として示されている。

3 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(2014年12月27日 第2次安倍内閣 閣議決定)

4 「SDGs実施指針」(2023年12月19日改訂)。「持続可能で強靭、そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」というビジョンの下で、改訂された指針では、地方創生とSDGs推進の連携が強調されており、「地方自治体及びその地域で活動するステークホルダーによる積極的な取組が不可欠である」と明記されている。

もともと、地方創生とSDGsは政策面で密接に関連しており、地方創生2.0の前身である「ひと・まち・しごと創生総合戦略3」(地方創生戦略)の2016年度改訂版の「低炭素型の都市・地域づくりの推進」に関する政策の中で、その前年(2015年)9月に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」が初めて言及されている。

その後、内閣官房にSDGs推進本部が設置され、2016年にSDGs推進の中長期的な国家戦略として「SDGs実施のための我が国の指針」と、その実施指針が決定された。翌2017年には、まち・ひと・しごと創生戦略において、「地方自治体による持続可能な開発目標(SDGs)の推進」が方針として定められた後、2019年のSDGs実施指針の改訂では、日本版「SDGsモデル」の3本柱として「地方創生」が位置付けられ、多くの地方自治体において地方創生SDGsの政策化が進められた。

2021年以降、第1次・2次岸田内閣の「デジタル田園都市国家構想」では「地方創生SDGsの推進による持続可能なまちづくり」が引き続き方針として掲げられ、特に、環境や社会のみならず、経済的側面を含む「三側面」やデジタル活用を意識した取り組みが進められることになる。その後、SDGs達成中間年にあたる2023年12月には「SDGs実施指針」が再改訂4され、部局横断型の推進組織や執行体制整備、進捗管理のためのガバナンスや成果測定方法の確立を今後の課題として、「地方自治体が自発的にSDGsを原動力とした地方創生を主導していく」ことが改めて方針として示されている。

3 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(2014年12月27日 第2次安倍内閣 閣議決定)

4 「SDGs実施指針」(2023年12月19日改訂)。「持続可能で強靭、そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」というビジョンの下で、改訂された指針では、地方創生とSDGs推進の連携が強調されており、「地方自治体及びその地域で活動するステークホルダーによる積極的な取組が不可欠である」と明記されている。

3|SDGsを原動力とした「地方創生2.0」への期待~「横の連携」「パートナーシップ」「データの利活用」

このように、地方創生2.0は、SDGsをめぐる政策的な動きの一つの着地点であり、今後に向けた新たな出発点となる。2014年時点の地方創生戦略との違いは、国内人口減少を前提とした「縦(国-都道府県-市区町村)の連携ではなく、横(町と町)」の連携、「産官学金労言」関係者のパートナーシップの下で自発的に行動を起こすこと、データを活用した客観的な活動、などが強調されている点だ。

地方自治体のSDGs達成に向けた取り組みは、人口減少や地域経済の縮小といった直面する課題の解決に包括的なアプローチを促すものであり、引き続き、地方自治体にはSDGsを原動力とした地方創生推進の要としての役割が期待されている。

このように、地方創生2.0は、SDGsをめぐる政策的な動きの一つの着地点であり、今後に向けた新たな出発点となる。2014年時点の地方創生戦略との違いは、国内人口減少を前提とした「縦(国-都道府県-市区町村)の連携ではなく、横(町と町)」の連携、「産官学金労言」関係者のパートナーシップの下で自発的に行動を起こすこと、データを活用した客観的な活動、などが強調されている点だ。

地方自治体のSDGs達成に向けた取り組みは、人口減少や地域経済の縮小といった直面する課題の解決に包括的なアプローチを促すものであり、引き続き、地方自治体にはSDGsを原動力とした地方創生推進の要としての役割が期待されている。

2――地方自治体のSDGsの取り組み状況(1)

全国の地方自治体を対象とした内閣府地方創生推進事務局「SDGsに関する全国アンケート調査」結果6(2023年)によれば、78.4%にあたる1,129自治体が「SDGsを推進している」と回答している。

一方で、残りの約2割にあたる310自治体ではまだ十分に推進されておらず、その内訳は、「今後推進を予定している」(6.3%[91自治体])、「今後推進を検討している」(12.7%[183自治体])、「推進しておらず、今後当面は推進を予定していない」(2.5%[36自治体])が続く。振り返れば2018年時点の「推進している」(8.1%[87自治体])は10%に満たず、この6年間でSDGsを推進する地方自治体が着実に増加しており、SDGs政策が徐々に社会に浸透してきている様子が伺える。

5 「令和5年度SDGsに関する全国アンケート」(自治体SDGs推進評価・調査検討会2023年12月公表)n=1439(無回答302自治体)

6 「令和5年度SDGsに関する全国アンケート」(自治体SDGs推進評価・調査検討会2023年12月公表)n=1439(無回答302自治体)

一方で、残りの約2割にあたる310自治体ではまだ十分に推進されておらず、その内訳は、「今後推進を予定している」(6.3%[91自治体])、「今後推進を検討している」(12.7%[183自治体])、「推進しておらず、今後当面は推進を予定していない」(2.5%[36自治体])が続く。振り返れば2018年時点の「推進している」(8.1%[87自治体])は10%に満たず、この6年間でSDGsを推進する地方自治体が着実に増加しており、SDGs政策が徐々に社会に浸透してきている様子が伺える。

5 「令和5年度SDGsに関する全国アンケート」(自治体SDGs推進評価・調査検討会2023年12月公表)n=1439(無回答302自治体)

6 「令和5年度SDGsに関する全国アンケート」(自治体SDGs推進評価・調査検討会2023年12月公表)n=1439(無回答302自治体)

2|地方自治体によるSDGs推進~総合計画・戦略への反映が影響力

地方自治体が地方創生SDGs政策を推進する上では、総合計画の基本構想や、個別の戦略・政策への反映など、他の自治体内部の計画との整合性を保つアプローチが求められる。

地方自治体が地方創生SDGs政策を推進する上では、総合計画の基本構想や、個別の戦略・政策への反映など、他の自治体内部の計画との整合性を保つアプローチが求められる。

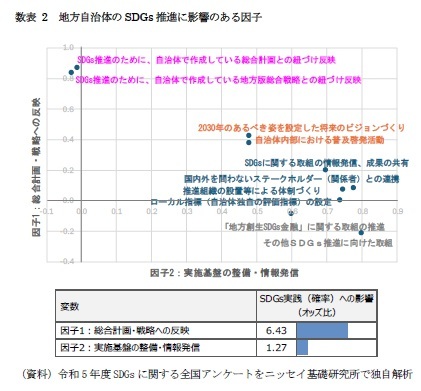

ニッセイ基礎研究所で、先程の全国アンケート結果を独自に解析7したところ、SDGsの推進に関連して、2つの因子(因子1:総合計画・戦略への反映、因子2:実施基盤の整備・情報発信)が抽出され、さらに「総合計画・戦略への反映」の方がSDGsの推進に対して、より大きな影響力(オッズ比:6.43)を持っていることがわかった8。政策の中期的方向性を示し、2030年に向けたSDGsと時間軸が近い総合計画に、SDGsを着実に反映させることの重要性が伺える結果である(数表2)。

ニッセイ基礎研究所で、先程の全国アンケート結果を独自に解析7したところ、SDGsの推進に関連して、2つの因子(因子1:総合計画・戦略への反映、因子2:実施基盤の整備・情報発信)が抽出され、さらに「総合計画・戦略への反映」の方がSDGsの推進に対して、より大きな影響力(オッズ比:6.43)を持っていることがわかった8。政策の中期的方向性を示し、2030年に向けたSDGsと時間軸が近い総合計画に、SDGsを着実に反映させることの重要性が伺える結果である(数表2)。なお、SDGsを地方創生政策に組み込む意義としては、一般的に「行政、民間事業者、市民など、異なるステークホルダー間で共通の言語を持つことで政策目標への理解が進む」「縦割り業務の合理的な連携が促される」ことや、「中長期的視点」を持てる、「SDGsという世界共通指標で現状の問題を再認識できる」といった効果が得られることとされる。

さらに、官民連携や人的交流の促進といった効果も想定されるが、それらはいずれも自治体自身のSDGs推進への意欲に依るところが大きい。

7 数表1にある「SDGsについて推進しているか」を除く10項目(それぞれ「推進している」「推進していく予定である」「推進していない」)を主成分法で分析。成分(因子)1:総合計画・戦略への反映、成分(因子)2:実施基盤の整備・情報発信の2因子を抽出。因子間相関は0.459。信頼性係数は、因子1がα = 0.850、因子2がα = 0.743と高い内部整合性を示しており、説明力も十分である。

8 ロジスティック回帰分析の結果、モデルは統計的に有意であり(χ² = 573.153, p < 0.001)、Cox-Snell R²は0.329で中程度の説明力を示した。因子1は1.861(p < 0.001)で強い正の影響、因子2は0.241(p = 0.014)で有意。オッズ比は因子1が6.432、因子2が1.272でとなり、因子1(総合計画・戦略への反映)のSDGs推進(確率)に対する影響が顕著であることが確認された。

9 「令和5年度SDGsに関する全国アンケート」調査結果の自治体の取組状況からデータを抜粋してグラフ化した。

3|町村部で求められる地方創生SDGs~近隣自治体や中核都市との連携

その一方で、SDGsの推進状況を自治体規模別に見ると様相は大きく異なる。市部(東京特別区を除く)では93.9%の自治体がSDGsを推進しているが、町部は65.1%、村部は50.4%と低迷が際立つ。

この背景には、人材や専門性が限られる小規模自治体特有の課題があるとされ、政府は「地方創生人材支援制度」を通じて専門人材派遣を行い、「SDGs自治体施策支援事業」では認定された都市への資金支援を行っているが、それでも地方創生SDGsは手放しで順調であるとは必ずしも言い難い。

ニッセイ基礎研究所の解析10によれば、人口集中地区人口の比率が高い自治体はSDGsが順調に進んでいる一方で、転出者比率や65歳以上人口比率が高い自治体は苦戦している傾向がみられており、専門人材不足のみならず、自治体のモメンタムがSDGs推進に影響を与えている様子も伺える。

これらの問題を解決するためには、地方創生2.0でも強調されている「横(自治体同士のつながり)」により目を向けて、近隣自治体同士の連携や県庁所在都市など「地域の中核都市」と協力しながら、スケールメリットを伴ったSDGsを推進することも、事態打開の有力な鍵の1つと言えるだろう。

10 目的変数を、全国市区町村ごとのSDGsの推進状況(1-0)、説明変数を、総人口、転入者数比率、転出者数比率、15歳未満人口比率、15~64歳人口比率、65歳以上人口比率、人口集中地区人口比率、昼夜間人口比率、世帯数(標準化)、核家族世帯比率(対総世帯数)、65歳以上世帯員の単独世帯比率(いずれも2022年国勢調査)、人口一人当たり年間商品販売額(百万)(2021年経済センサス)として、分析対象は、自治体向アンケートに無回答がないサンプル1,437件を抽出、パラメーター推定には一般化線形モデルを用いたロジスティック回帰を適用、係数の検定はt分布に基づいて行い、ステップワイズ法によりモデルを決定した。決定係数は、McFadden's R²が0.125、Cox-Snell R²が0.125であり、中程度の説明力を示した。結果として、人口集中地区人口比率が最も強い正の影響を持ち(回帰係数 = 2.347, オッズ比 = 10.450)、SDGs推進に対して重要な要因であることが確認された。一方、転出者数比率(回帰係数 = -16.135, オッズ比 = 0.000)と65歳以上人口比率(回帰係数 = -4.514, オッズ比 = 0.011)の高さは、負の影響を与えていることがわかる。

その一方で、SDGsの推進状況を自治体規模別に見ると様相は大きく異なる。市部(東京特別区を除く)では93.9%の自治体がSDGsを推進しているが、町部は65.1%、村部は50.4%と低迷が際立つ。

この背景には、人材や専門性が限られる小規模自治体特有の課題があるとされ、政府は「地方創生人材支援制度」を通じて専門人材派遣を行い、「SDGs自治体施策支援事業」では認定された都市への資金支援を行っているが、それでも地方創生SDGsは手放しで順調であるとは必ずしも言い難い。

ニッセイ基礎研究所の解析10によれば、人口集中地区人口の比率が高い自治体はSDGsが順調に進んでいる一方で、転出者比率や65歳以上人口比率が高い自治体は苦戦している傾向がみられており、専門人材不足のみならず、自治体のモメンタムがSDGs推進に影響を与えている様子も伺える。

これらの問題を解決するためには、地方創生2.0でも強調されている「横(自治体同士のつながり)」により目を向けて、近隣自治体同士の連携や県庁所在都市など「地域の中核都市」と協力しながら、スケールメリットを伴ったSDGsを推進することも、事態打開の有力な鍵の1つと言えるだろう。

10 目的変数を、全国市区町村ごとのSDGsの推進状況(1-0)、説明変数を、総人口、転入者数比率、転出者数比率、15歳未満人口比率、15~64歳人口比率、65歳以上人口比率、人口集中地区人口比率、昼夜間人口比率、世帯数(標準化)、核家族世帯比率(対総世帯数)、65歳以上世帯員の単独世帯比率(いずれも2022年国勢調査)、人口一人当たり年間商品販売額(百万)(2021年経済センサス)として、分析対象は、自治体向アンケートに無回答がないサンプル1,437件を抽出、パラメーター推定には一般化線形モデルを用いたロジスティック回帰を適用、係数の検定はt分布に基づいて行い、ステップワイズ法によりモデルを決定した。決定係数は、McFadden's R²が0.125、Cox-Snell R²が0.125であり、中程度の説明力を示した。結果として、人口集中地区人口比率が最も強い正の影響を持ち(回帰係数 = 2.347, オッズ比 = 10.450)、SDGs推進に対して重要な要因であることが確認された。一方、転出者数比率(回帰係数 = -16.135, オッズ比 = 0.000)と65歳以上人口比率(回帰係数 = -4.514, オッズ比 = 0.011)の高さは、負の影響を与えていることがわかる。

(2025年01月24日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1813

経歴

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/09/17 | ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/27 | Z世代にとってサステナビリティは本当に「意識高い系」なのか-若年層の「利他性」をめぐるジレンマと、その突破口の分析 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/19 | 「縮みながらも豊かに暮らす」社会への転換(3)-「稼ぐ力」「GX」強化と若年・女性参加を促す「ウェルビーイング」 | 小口 裕 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地方創生2.0とサステナビリティ~地方創生SDGs推進に向けて重要度が高まる「データ利活用」】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地方創生2.0とサステナビリティ~地方創生SDGs推進に向けて重要度が高まる「データ利活用」のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!