- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- アンケート調査から読み解く企業の物流戦略の現状と課題(2)~商慣行見直しやドライバー負荷軽減、共同配送、標準化、物流DXを推進する長期ビジョン・中期計画策定の社会的要請高まる

アンケート調査から読み解く企業の物流戦略の現状と課題(2)~商慣行見直しやドライバー負荷軽減、共同配送、標準化、物流DXを推進する長期ビジョン・中期計画策定の社会的要請高まる

金融研究部 上席研究員 吉田 資

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

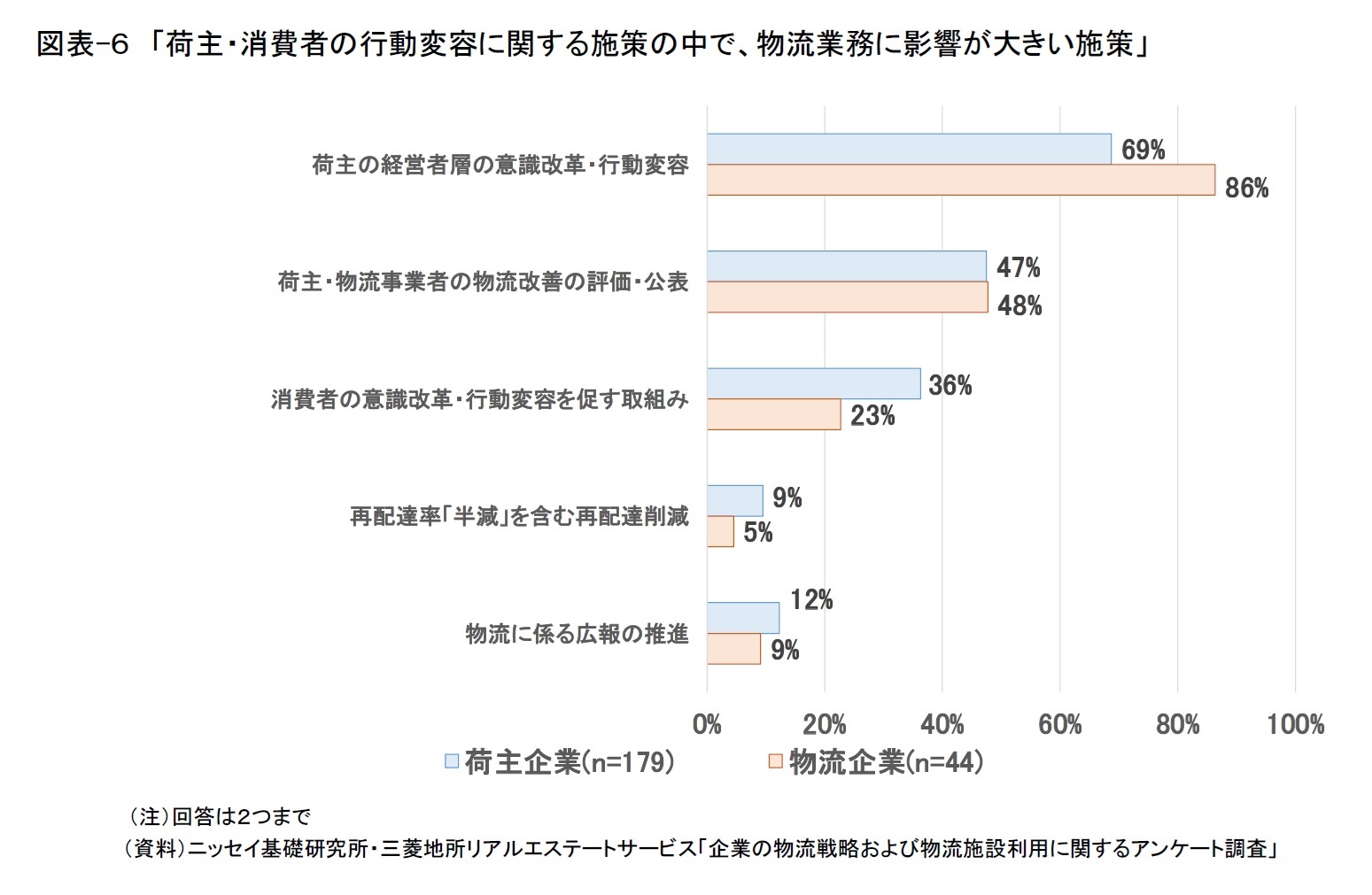

「荷主・消費者の行動変容に関する施策の中で、物流業務に影響が大きい施策」について、荷主企業に質問したところ、「荷主の経営者層の意識改革・行動変容」(69%)が最も多く、次いで「荷主・物流事業者の物流改善の評価・公表」(47%)が多かった(図表―6)。

物流企業でも同様に、「荷主の経営者層の意識改革・行動変容」(86%)が最も多く、次いで「荷主・物流事業者の物流改善の評価・公表」(48%)が多かった。

「荷主の経営者層の意識改革・行動変容」に関して、2024年5月の物流関連2法改正17公布により、一定規模の事業者が「特定事業者18」に指定され、特定事業者に該当する荷主企業は、「物流統括管理者」(CLO)19を、事業運営上の重要な決定に参画する役員等から選任することが義務付けられた20。物流に関する諸問題への対応が重要な経営課題であるとの意識がこれまで以上に高まるものと考えられる。

17 「流通業務総合効率化法」と「貨物自動車運送事業法」。

18 特定荷主・特定連鎖化事業者(取扱貨物の重量 9万トン以上)、特定倉庫業者(貨物の保管量 70万トン以上)、特定貨物自動車運送事業者等(保有車両台数 150台以上)。

19 「物流統括管理者」は、物流効率化を推進する計画策定および実行等を行う。

20 国土交通省「改正物流効率化法を踏まえた取組状況について」(2024年11月5日)によれば、2026年4月に法律施行を想定。

3.物流戦略(物流業務方針)の策定

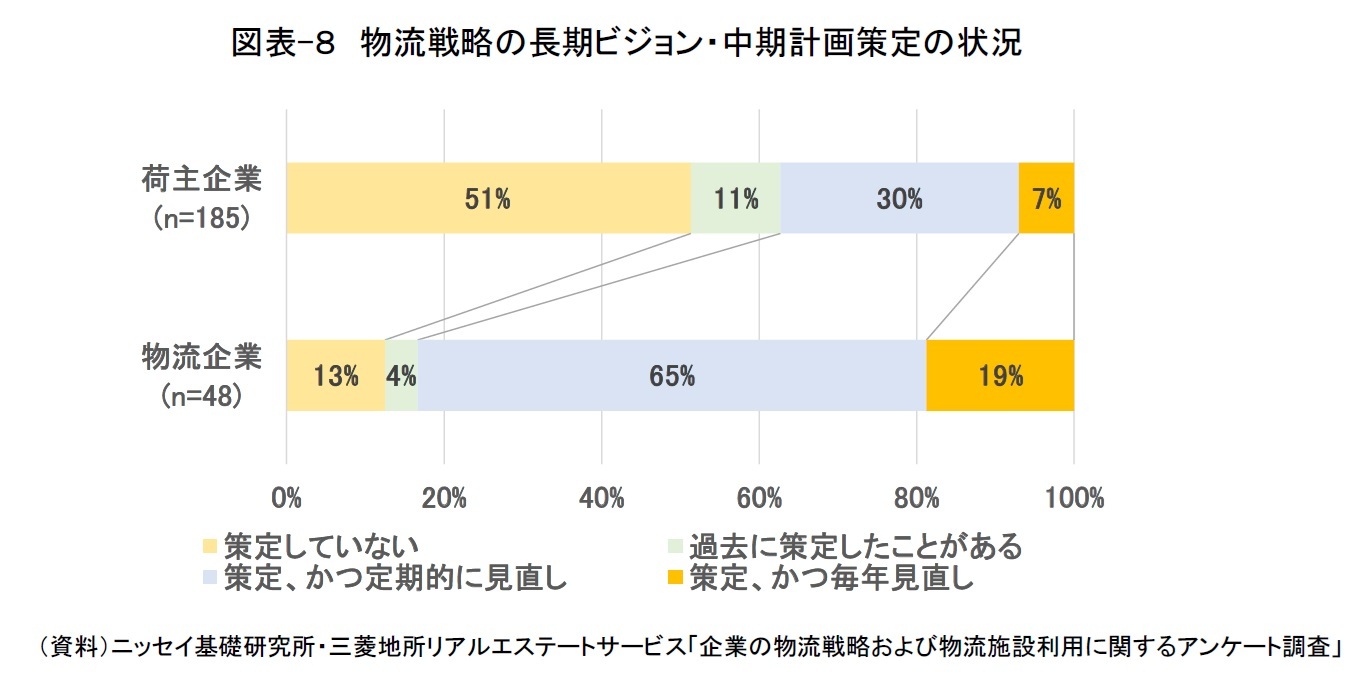

「物流戦略の長期ビジョン・中期計画策定の状況」について、荷主企業に質問したところ、「策定していない」(51%)が最も多く、次いで「策定、かつ定期的に見直し」(30%)、「過去に策定したことがある」(11%)の順に多かった(図表―8)。

また、物流企業では、「策定、かつ定期的に見直し」(65%)が最も多く、次いで「策定、かつ毎年見直し」(19%)、「策定していない」(13%)の順に多かった。

物流企業では、8割以上の企業が中長期計画を策定している。これに対して、荷主企業では、約半数の企業が中長期計画を策定していないと回答した。

しかし、2024年5月の物流関連2法改正により、一定規模の事業者が「特定事業者」に指定され、物流効率化に関する中長期計画の策定と実施状況の報告が義務付けされることになった21。今後は、荷主企業においても、物流戦略の長期ビジョン・中期計画策定への取り組みが進むであろう。

21 国土交通省「改正物流効率化法を踏まえた取組状況について」(2024年11月5日)によれば、2026年4月に法律施行を想定。

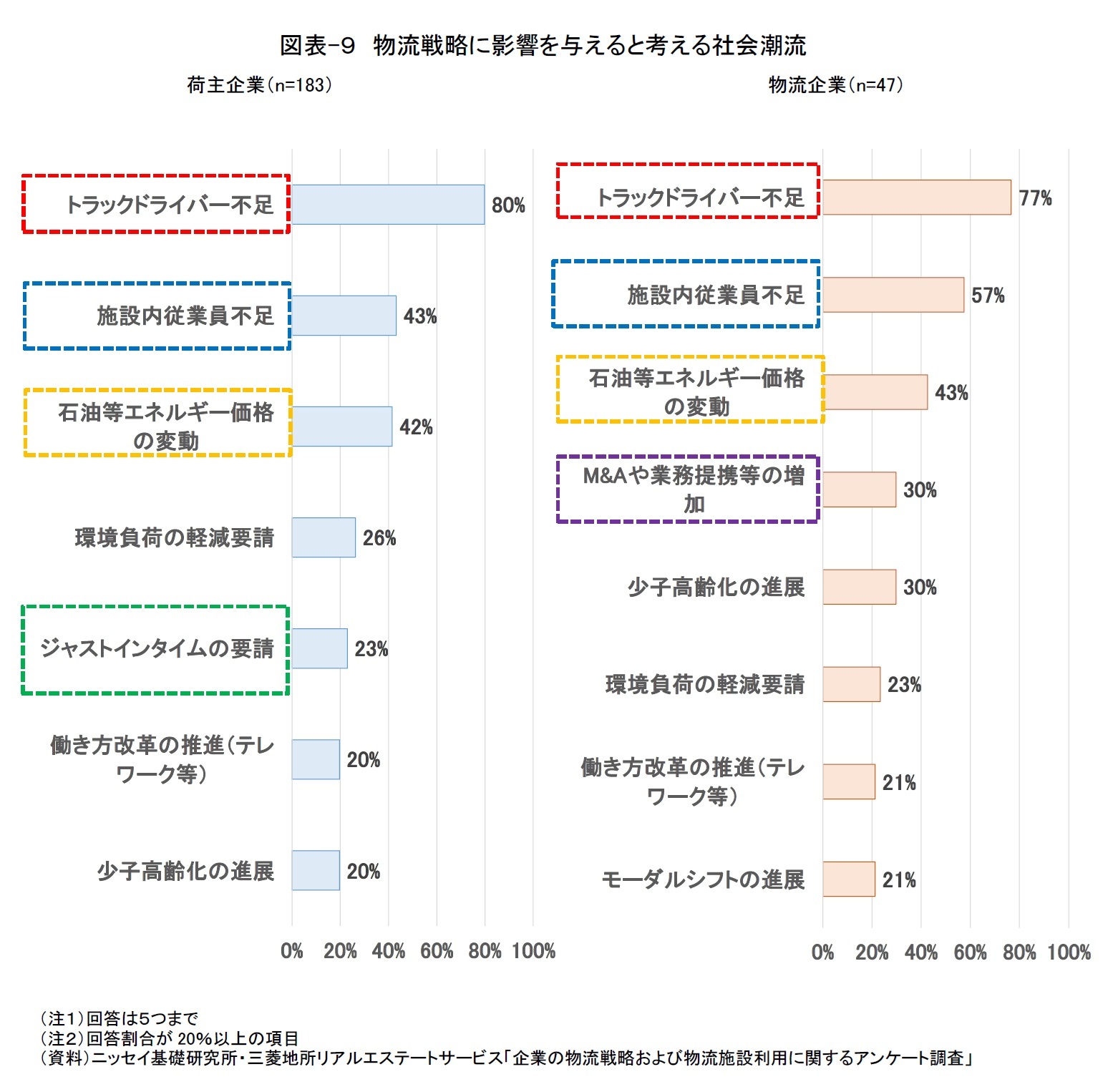

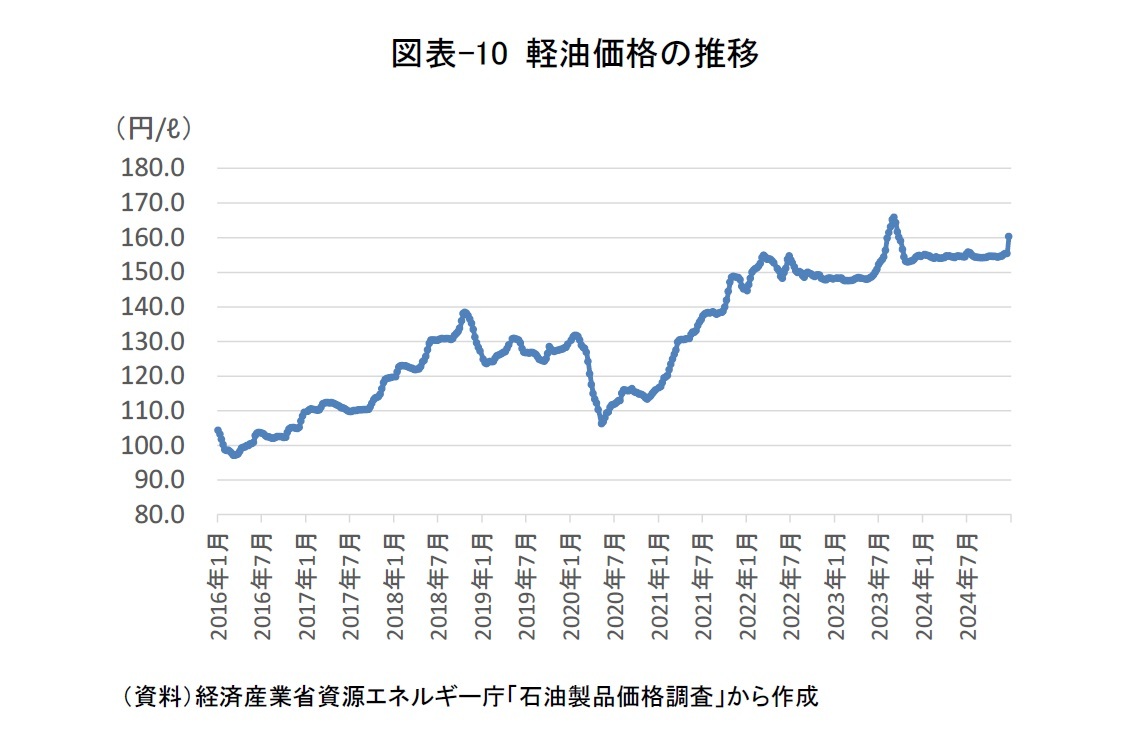

「貴社の物流戦略に影響を与えると考える社会潮流」について、荷主企業に質問したところ、「トラックドライバー不足」(80%)が最も多く、次いで「施設内従業員不足」(43%)、「石油等エネルギー価格の変動」(42%)の順に多かった。

また、物流企業でも同様に、「トラックドライバー不足」(77%)が最も多く、次いで「施設内従業員不足」(57%)、「石油等エネルギー価格の変動」(43%)の順に多かった。

前回レポートの「物流業務における主な課題」においても、「トラックドライバーの確保」と「倉庫内作業(包装・仕分け)人員の確保」が多くの回答を集めた。今後の物流戦略を考える上で、人手不足への対応が最優先事項となっている。

また、物流企業では、「M&Aや業務提携等の増加」(30%)が一定数の回答を集めた。主要3PL事業者は、M&A(合併・買収)の実行を通じてビジネスの拡大を図っている。なかでも、荷主企業の物流子会社へのM&Aが積極的に行われている。物流子会社のM&Aは、物流子会社が持つ顧客や物流施設とともに、業界特有の物流ノウハウ等も入手することができる。「月刊ロジスティクスビジネス」が3PL企業を対象に実施したアンケート調査(2023年度)では、「M&Aの計画がある」との回答は54%に達しており、今後もM&Aによる業務拡大が継続すると考えられる。

荷主企業では、「ジャストインタイム22の要請」(23%)が一定数の回答を集めた。経済産業省「電子商取引に関する市場調査」によれば、物販系の電子商取引市場(ネット通販市場)は2023年に約14.7兆円に達し、EC化率(すべての商取引額に対する電子商取引額の割合)は9.4%に上昇した。ネット通販のシェアが拡大するなか、荷主企業は、多頻度小口配送によるジャストインタイムの体制整備が一層求められている。

22 必要なものを、必要なときに、必要な数だけ供給するための体制。

(2025年01月15日「不動産投資レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- アンケート調査から読み解く企業の物流戦略の現状と課題(1)~「物流2024年問題」への対策は着手するも、まだ十分でないと認識。トラックドライバーおよび倉庫内作業人員の確保が課題に~

- 3PL事業者が求める物流機能と物流不動産市場への影響(1)~拡大する3PLビジネスの現状~

- 3PL事業者が求める物流機能と物流不動産市場への影響(2)~3PL事業者の拠点特性と社会的な課題を踏まえた3PL事業者の今後の取り組み

- インターネット通販市場の成長と物流施設利用の方向性(1)~インターネット通販市場の成長可能性

- インターネット通販市場の成長と物流施設利用の方向性(2)~市場成長分野に呼応した物流施設ニーズの変化

- 人手不足に起因する物流コスト上昇が喚起する物流施設への需要(1)~人手不足に呼応した物流コストの動向について

- 人手不足に起因する物流コスト上昇が喚起する物流施設への需要(2)~コスト削減の取組みが喚起する需要とその方向性

03-3512-1861

- 【職歴】

2007年 住信基礎研究所(現 三井住友トラスト基礎研究所)

2018年 ニッセイ基礎研究所

2025年7月より現職

【加入団体等】

一般社団法人不動産証券化協会資格教育小委員会分科会委員(2020年度~)

吉田 資のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | 「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ | 吉田 資 | 不動産投資レポート |

| 2025/09/29 | 「東京都心部Aクラスビル市場」の現況と見通し(2025年9月時点) | 吉田 資 | 不動産投資レポート |

| 2025/09/24 | 地方に芽吹く起業の「ホットスポット」~東京圏一極集中は是正されるか | 吉田 資 | 研究員の眼 |

| 2025/09/03 | 外国人が支える人口動態~多言語対応等の居住支援が喫緊の課題 | 吉田 資 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【アンケート調査から読み解く企業の物流戦略の現状と課題(2)~商慣行見直しやドライバー負荷軽減、共同配送、標準化、物流DXを推進する長期ビジョン・中期計画策定の社会的要請高まる】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

アンケート調査から読み解く企業の物流戦略の現状と課題(2)~商慣行見直しやドライバー負荷軽減、共同配送、標準化、物流DXを推進する長期ビジョン・中期計画策定の社会的要請高まるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!