- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- 成長戦略・地方創生 >

- 地方自治体が進めるマイナンバーカード活用の意義と留意点を考える

コラム

2024年12月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――マイナンバーカードの地方自治体による活用例が増加中

近年、マイナンバーカードを活用し、独自のサービスを展開する自治体が全国的に増加している。2022年度から2024年度の2年間で2倍以上増加し、サービス数も約4倍に増加した1。

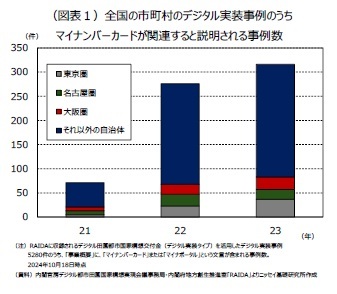

こうした活用の増加は、都市部だけでなく地方2にも広がっている。政府の統計サイトであるRAIDA3から、過去3年間に提供された全国のデジタル実装事例のうち、マイナンバーカードに関連するものを地域ごとに分類すると、地方でも多くのサービスが提供されていることが分かる(図表1)。

こうした活用の増加は、都市部だけでなく地方2にも広がっている。政府の統計サイトであるRAIDA3から、過去3年間に提供された全国のデジタル実装事例のうち、マイナンバーカードに関連するものを地域ごとに分類すると、地方でも多くのサービスが提供されていることが分かる(図表1)。地方創生におけるデジタル化は、2014年に第二次安倍政権が打ち出した地方創生戦略である「まち・ひと・しごと創生総合戦略」でICTの有効性が示されて以降、その重要性を増してきた。また、2022年に岸田政権が発表した「デジタル田園都市国家構想基本方針」では、地方が抱える社会問題解決の切り札としてのデジタル化の必要性と、その上で必要不可欠なツールとして、マイナンバーカードの活用を説く。

1 デジタル庁.マイナンバーカードの市民カード化を進めるために. 2024-11-21 .

2 本稿では、東京圏(東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県)、名古屋圏(愛知県・三重県・岐阜県)、大阪圏(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県)以外を「地方」と呼称する.

3 デジタル田園都市国家構想データ分析プラットフォームのこと。テーマごとに地域経済の状況に関するデータが取得できる.

2――地方自治体がマイナンバーカードの活用を推進する意義

1|地方が抱える社会課題とは何か

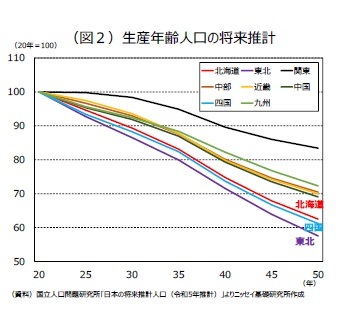

1|地方が抱える社会課題とは何か地方が抱える社会課題には、生産年齢人口の減少と労働力の供給制約がある。地方では、20代、特に女性を中心とした若者の転出で、生産年齢人口が減少している。実際、2050年までに北海道・四国では現在の約60%、東北は57.5%まで減少することが見込まれる(図表2)。

生産年齢人口の減少は、社会生活の維持に不可欠な産業の人手不足に直結する。このままでは、運輸・建設・介護などのサービスが供給できず、地方で暮らす人の生活が持続不可能になりかねない。

労働供給制約の規模について、リクルートワークス4は2040年に日本全体で1,100万人の働き手が不足すると見込む。特に地方では、31道府県で労働需要に対する供給充足率が75%を下回ることが推計されている。一方、90%を超えるのは、東京圏と福岡県、大阪府のみである。

4 古屋星斗・リクルートワークス研究所. 「働き手不足1100万人」の衝撃. プレジデント社. 2024.

2|労働供給制約に対してマイナンバーカードを活かす

将来の労働供給制約を克服し、持続可能な社会を構築するには、行政と民間ともに業務の効率化と労働生産性の向上を図る必要がある。この意味で、マイナンバーカードは業務削減と省人化という付加価値を提供しうる。特に、デジタル田園都市国家構想基本方針でも言及される、本人確認・認証機能や空き容量には大きな可能性がある。

将来の労働供給制約を克服し、持続可能な社会を構築するには、行政と民間ともに業務の効率化と労働生産性の向上を図る必要がある。この意味で、マイナンバーカードは業務削減と省人化という付加価値を提供しうる。特に、デジタル田園都市国家構想基本方針でも言及される、本人確認・認証機能や空き容量には大きな可能性がある。

3|機能と価値

マイナンバーカードのICチップには、非対面での本人確認・認証を実現する電子証明書が格納されている。現在、全自治体でマイナポータルを通じた転出届の申請が可能だが、こうした厳重な本人確認を要する申請の非対面化を支えるのが電子証明書だ。オンライン上で手続き主を特定し、対面同様になりすましを防ぐ5。申請の非対面化は、窓口業務の削減につながる。また、申請が紙からデジタルデータに移行することで、申請内容と自治体保有データの目視の突合わせが不要になるなど、行政内部での事務手続きについても効率化が期待できる6。

また、ICチップには予め空き容量が設けられており、自治体が一定の範囲で独自の機能を追加することが可能だ。例えば、自治体で展開するサービスの利用券や選挙の投票入場券など、従来紙媒体で提供されてきたサービスをデジタル化し、マイナンバーカードに統合することなどができる。

5 ただし、電子証明書の暗証番号が漏洩し、かつカードを紛失した場合なりすましが可能である。また、電子証明書については、以下も参考にされたい。河岸秀叔 . マイナンバーカード紛失時に知っておくべきリスクと対処法. ニッセイ基礎研究所. 2023-07-14.

6 西山直樹. 行政手続きのデジタル化に向けた検討ポイントに関する一考察. 富士通総研. 2021-06

マイナンバーカードのICチップには、非対面での本人確認・認証を実現する電子証明書が格納されている。現在、全自治体でマイナポータルを通じた転出届の申請が可能だが、こうした厳重な本人確認を要する申請の非対面化を支えるのが電子証明書だ。オンライン上で手続き主を特定し、対面同様になりすましを防ぐ5。申請の非対面化は、窓口業務の削減につながる。また、申請が紙からデジタルデータに移行することで、申請内容と自治体保有データの目視の突合わせが不要になるなど、行政内部での事務手続きについても効率化が期待できる6。

また、ICチップには予め空き容量が設けられており、自治体が一定の範囲で独自の機能を追加することが可能だ。例えば、自治体で展開するサービスの利用券や選挙の投票入場券など、従来紙媒体で提供されてきたサービスをデジタル化し、マイナンバーカードに統合することなどができる。

5 ただし、電子証明書の暗証番号が漏洩し、かつカードを紛失した場合なりすましが可能である。また、電子証明書については、以下も参考にされたい。河岸秀叔 . マイナンバーカード紛失時に知っておくべきリスクと対処法. ニッセイ基礎研究所. 2023-07-14.

6 西山直樹. 行政手続きのデジタル化に向けた検討ポイントに関する一考察. 富士通総研. 2021-06

4|自治体の活用例

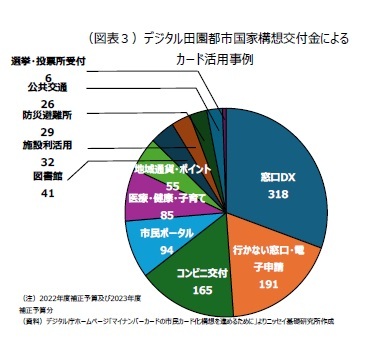

4|自治体の活用例 活用事例として、最も多いのが窓口業務に係わるものだ(図表3)。具体的には、書かない窓口7や行政手続きの電子化、またコンビニや市役所での公的証明書の自動交付などである。こうした取り組みは徐々に成果を表している。例えば、電子証明書を活用し、コンビニなどでの公的証明書自動交付を行う宮崎県都城市では、対応する公的証明書のうち、全体の半分以上を窓口から置き換えた。また証明書発行に必要な職員数が減ったことで、一部の職員を人手の足りない別部署に配置転換した8。

その他、自治体が活用方法を開発するケースもある。例えば、富山県立山町では、図書館の開館時間外でも使用できる予約本の貸出ロッカーを設置している。ロッカーにマイナンバーカードをかざし、電子証明書を用いた本人確認を行うことで、一部貸出業務を無人化する。

また、公共交通での活用には、高齢者や障害者などの移動が困難な人にタクシー運賃を補助する、群馬県前橋市の「マイタク」が挙げられる。従来採用していた紙の利用券では、毎月2.5万枚の回収・集計という事務負担が生じていたため、ICチップの空き容量を活用し、マイナンバーカードに一体化することで対応した。これにより、利用者一人当たりの費用の印刷・郵送費を100%、事務作業時間を75%削減している9。

7 来庁者が申請書に記入せずに、各種証明書の発行や住民異動届などの手続きができる自治体の窓口サービス

下部純子. PPP街づくり用語集. 日経BP社. https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/433786/061300029/

8 2023年1月時点. デジタル庁. 第6回デジタル社会構想会議. 2023-03-01.

9 デジタル庁.マイナンバーカードの市民カード化を進めるために. 2024-11-21 .

5|民間での活用例

マイナンバーカードの機能は、民間事業者でも活用可能である。例えば、JR東日本は、窓口での障害者手帳の確認を必要とした鉄道運賃の障害者割引乗車券を、自社のオンラインプラットフォーム「えきねっと」で購入可能にした。電子証明書などを活用し、マイナポータルから資格情報を取得することで、サービスを実現している10。その他、金融機関では手続きのオンライン化や、エンタメ領域では、転売対策として、電子証明書を活用した効率的な本人確認の実現に向けた実証実験を行っている11。

このように、マイナンバーカードは、民間・行政手続きの非対面化やデータの自動入力を可能とさせ様々な面から社会の効率化と省人化を実現する。人手不足の深刻化が見込まれる地方では、とりわけその活用の意義は大きい。このため、地方自治体はマイナンバーカードの活用推進に注力している。

10 JR東日本旅客株式会社. JR東日本ニュース. 2023-07-04. https://www.jreast.co.jp/press/2023/20230704_ho01.pdf .

11 例えば、東京ガールズコレクションやJリーグの公式戦などで、実証実験を行っている。 デジタル庁. マイナンバーカードの「安全・便利なオンライン取引」構想を進めるために.2024-11-19

マイナンバーカードの機能は、民間事業者でも活用可能である。例えば、JR東日本は、窓口での障害者手帳の確認を必要とした鉄道運賃の障害者割引乗車券を、自社のオンラインプラットフォーム「えきねっと」で購入可能にした。電子証明書などを活用し、マイナポータルから資格情報を取得することで、サービスを実現している10。その他、金融機関では手続きのオンライン化や、エンタメ領域では、転売対策として、電子証明書を活用した効率的な本人確認の実現に向けた実証実験を行っている11。

このように、マイナンバーカードは、民間・行政手続きの非対面化やデータの自動入力を可能とさせ様々な面から社会の効率化と省人化を実現する。人手不足の深刻化が見込まれる地方では、とりわけその活用の意義は大きい。このため、地方自治体はマイナンバーカードの活用推進に注力している。

10 JR東日本旅客株式会社. JR東日本ニュース. 2023-07-04. https://www.jreast.co.jp/press/2023/20230704_ho01.pdf .

11 例えば、東京ガールズコレクションやJリーグの公式戦などで、実証実験を行っている。 デジタル庁. マイナンバーカードの「安全・便利なオンライン取引」構想を進めるために.2024-11-19

3――追い風となる保有率

活用推進の動きの中、地方自治体にはマイナンバーカードの高い保有率という追い風がある(図表4)。その背景の一つとして、地方人口の高齢化が考えられる。

従来、マイナンバーカードは、情報流出の懸念の他、申請が面倒・メリットが薄いなど、必要性の低さから保有が進まなかった12。そこで政府は、マイナポイントなどの政策を通じて経済的なメリットを付与し、保有を進めてきた13。実際、取得のきっかけはマイナポイントが最も多い(図表5)。

ただ、高齢者にとっての必要性は高い。60代・70代以上の世代は、本人確認書類・健康保険証利用を目的とした取得が多く、他の世代と比べて保有率も高い14(図表5)。運転免許証の返納による顔写真付き公的証明書ニーズや、定年退職に伴う健康保険証ニーズ、また介護保険の申請や確定申告など、多くの高齢者が経験する手続きに活用できるため、他世代と比べて保有率が高いと推測される。

このように、地方自治体では、特に多くの人が持つ普遍的なデジタルツールであり、行政サービスの効率化や住民へのサービス提供で活用しやすい部分がある。

従来、マイナンバーカードは、情報流出の懸念の他、申請が面倒・メリットが薄いなど、必要性の低さから保有が進まなかった12。そこで政府は、マイナポイントなどの政策を通じて経済的なメリットを付与し、保有を進めてきた13。実際、取得のきっかけはマイナポイントが最も多い(図表5)。

ただ、高齢者にとっての必要性は高い。60代・70代以上の世代は、本人確認書類・健康保険証利用を目的とした取得が多く、他の世代と比べて保有率も高い14(図表5)。運転免許証の返納による顔写真付き公的証明書ニーズや、定年退職に伴う健康保険証ニーズ、また介護保険の申請や確定申告など、多くの高齢者が経験する手続きに活用できるため、他世代と比べて保有率が高いと推測される。

このように、地方自治体では、特に多くの人が持つ普遍的なデジタルツールであり、行政サービスの効率化や住民へのサービス提供で活用しやすい部分がある。

12 デジタル庁. 業種別マイナンバーカード取得状況調査. 第6回調査 2022-03-24.

13 河岸秀叔. マイナンバーカードの今後の注目点. ニッセイ基礎研究所. 2023-03-02.

14 総務省. マイナンバーカード交付状況(令和5年12月末時点).

4――地方での活用推進における留意点

地方においてマイナンバーカードの活用を進める上では、高齢化社会特有の問題を考慮する必要がある。例えば、社会のデジタル化の進展についていけない人々(置き去り層)へのアプローチは大きな課題だ。

民学連携で行われた調査で、社会のデジタル化に対し肯定的だがついていけないと回答した置き去り層を年代別でみると、全世代平均の13%に対し、男性では80代が19.9%と多い(図表6)。他方、女性は30代以上で14.7~19.6%と高い傾向が認められ、この中には高齢者も含まれる。こうした人々は、苦手意識を持つ反面、困った際のサポートや内容についての説明があれば、オンライン行政サービスを使用したいという意向がある(図表7)。以上から置き去り層への働きかけやサポート体制の整備は、特に地方においてマイナンバーカードを活用していく上で、不可欠とも言えよう。

民学連携で行われた調査で、社会のデジタル化に対し肯定的だがついていけないと回答した置き去り層を年代別でみると、全世代平均の13%に対し、男性では80代が19.9%と多い(図表6)。他方、女性は30代以上で14.7~19.6%と高い傾向が認められ、この中には高齢者も含まれる。こうした人々は、苦手意識を持つ反面、困った際のサポートや内容についての説明があれば、オンライン行政サービスを使用したいという意向がある(図表7)。以上から置き去り層への働きかけやサポート体制の整備は、特に地方においてマイナンバーカードを活用していく上で、不可欠とも言えよう。

5――おわりに

地方の人口減少は待ったなしの状況にある。労働供給がますます制約される中で、人手をかけながら行う行政や民間の手続きはいずれ成り立たなくなるだろう。デジタル化を通じた、持続可能な社会の形成は、地方における喫緊の課題である。

マイナンバーカードがもたらす価値は、地方の社会課題解決に貢献し得る。また、地方には保有率の高さというアドバンテージがある。マイナンバーカードの利を活かし、それが積極的に活用されることで、地方社会の維持・発展に寄与することを期待したい。

マイナンバーカードがもたらす価値は、地方の社会課題解決に貢献し得る。また、地方には保有率の高さというアドバンテージがある。マイナンバーカードの利を活かし、それが積極的に活用されることで、地方社会の維持・発展に寄与することを期待したい。

(参考文献)

森口将之 . MaaSが地方を変える 地域個通を持続可能にする方法. 学術出版社. 2021-09-25. 第2章.

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年12月06日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1835

経歴

- 【職歴】

2021年 日本生命保険相互会社入社

2022年 ニッセイ基礎研究所へ

河岸 秀叔のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/06/16 | なぜ博士課程への進学者が減少してきたのか-注目したい民間就職の動向- | 河岸 秀叔 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 転勤が人生設計に与える影響を考える | 河岸 秀叔 | 研究員の眼 |

| 2025/02/10 | 推し活時代の転売対策として、マイナンバーカードに集まる期待 | 河岸 秀叔 | 研究員の眼 |

| 2024/12/06 | 地方自治体が進めるマイナンバーカード活用の意義と留意点を考える | 河岸 秀叔 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地方自治体が進めるマイナンバーカード活用の意義と留意点を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地方自治体が進めるマイナンバーカード活用の意義と留意点を考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!