- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 女性 >

- なぜ日本では「女性活躍」が進まないのか~“切り札”としての男性育休取得推進~

2024年12月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――女性活躍を進めるために必要な「男性育休」

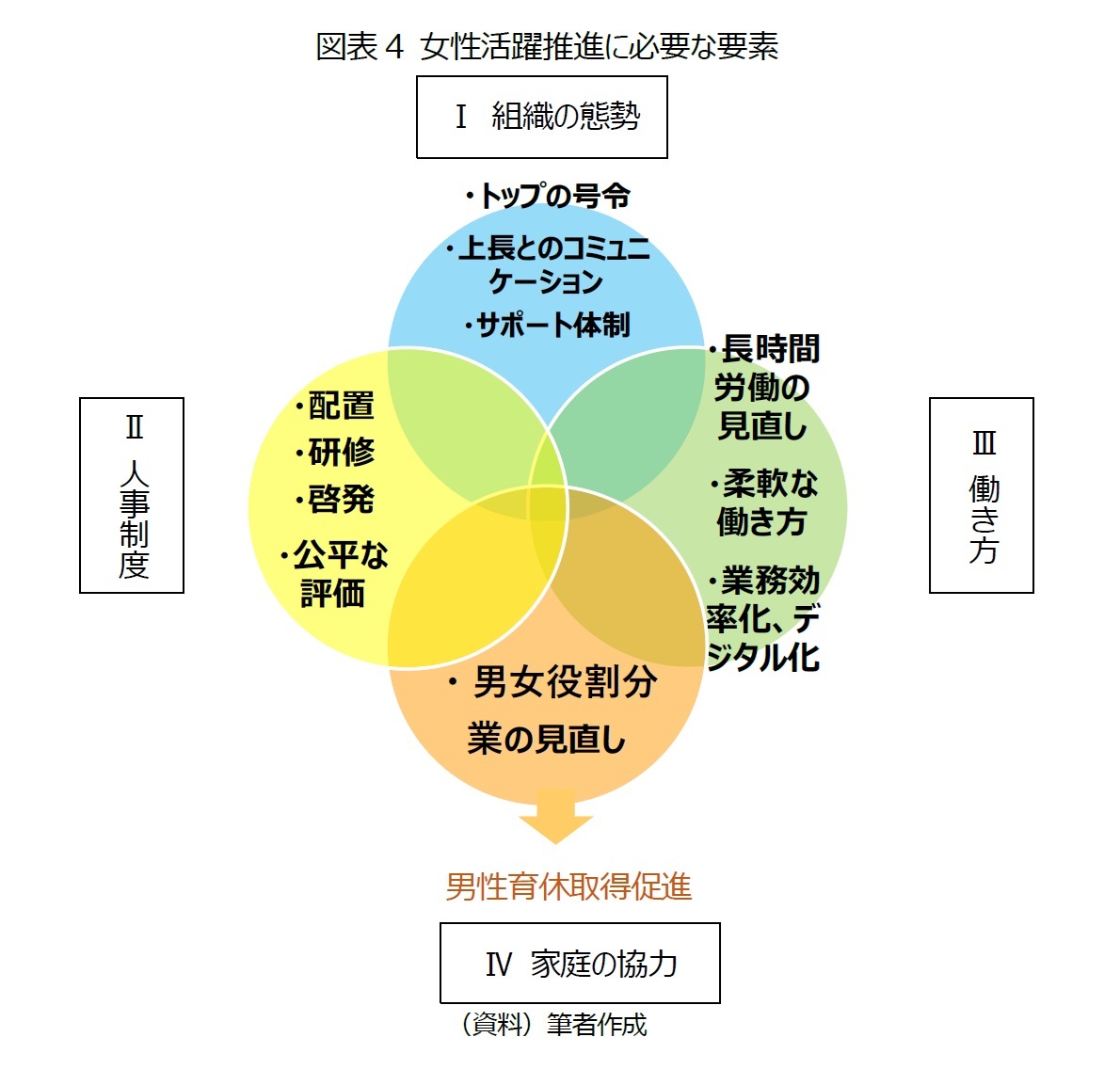

女性活躍を進めるために、男女役割分担の見直しが必要だとはいえ、もちろん、それだけで十分ということではない。前述した共同研究の成果や先行研究を基に、筆者なりに、女性活躍を進めるために必要な要素を図に表したものが、図表4である。「組織の態勢」、「人事制度」、「働き方」の3要素については、ダイバーシティ経営に共通して必要なものだと言えるが、女性活躍に関しては、オレンジ色の「家庭の協力」が必要不可欠な要素として加わる。

それぞれ説明すると、第一に必要なのが、水色の「組織の態勢」である。企業のトップ自ら、自社の競争力と生産性向上に資する目的で、組織として女性活躍(またはダイバーシティ経営)を推進していくことを宣言し、社員に方向を示すことである。それが実際に、各部署で進んでいくように、上司が女性社員とコミュニケーションを取って、アンコンシャスバイアスに捉われずにキャリア形成を促し、そのために必要なサポート体制を取っていくことが必要となる。例えば、子の体調不良で急に休まざるを得なくなった時に、他の社員に最低限の業務を代行してもらえるように、普段から仕事の情報をシェアしておくこと、そのためにも、業務の属人化や要員の配置を見直すことなどが、これに当たるだろう。

第二に、黄色の「人事制度」として、性別にかかわらずに、本人の能力と意欲本位で重要な職務に配置すること、ただし、中年以上の女性に関しては、キャリアが浅いケースが多いため、経験不足を補う研修などを行って補っていくこと、また管理職に対する心理的ハードルを下げる研修を行ったり、社内外のロールモデルとの交流機会を作ったりして、啓発していくことが考えられる。

第三に、グリーンの「働き方」としては、家庭と管理職の仕事を両立できるように、長時間労働を見直していくこと、在宅勤務や短時間勤務、時間単位の有給休暇などの柔軟な働き方ができるようにすること、そしてそれらが実践可能になるように、そもそも業務の在り方自体を効率化し、社内会議にオンライン出席できるようにしたり、社内決裁をオンラインで済ませられるようにしたりと、デジタル化やシステム化を進めることも必要だろう。

第四に、女性活躍に特定して必要となるのが、これまで述べてきた男女役割分業見直しを行う「家庭の協力」である。女性社員の家庭での家事育児負担を減らさなければ、職場で仕事の時間を増やすことが難しいからである。このカテゴリ―を推進する主体は家庭だが、企業には全く手出しできないかというと、そうではない。その代表的な手段が、男性有給取得推進である。

とは言え、一つの企業が、自社の男性社員の育休取得率を上げても、女性社員の夫の行動にまで波及する訳ではないが、産業界全体で取り組むことによって、社会全体で、男女役割分業の見直しに関する気運を高めていくことができる。前述した共同研究では、アンケートと並行して大企業へのインタビューも行ったが、その中でも、今後の女性活躍の課題として、自社の男性育休取得推進を挙げた企業が複数あった。

それぞれ説明すると、第一に必要なのが、水色の「組織の態勢」である。企業のトップ自ら、自社の競争力と生産性向上に資する目的で、組織として女性活躍(またはダイバーシティ経営)を推進していくことを宣言し、社員に方向を示すことである。それが実際に、各部署で進んでいくように、上司が女性社員とコミュニケーションを取って、アンコンシャスバイアスに捉われずにキャリア形成を促し、そのために必要なサポート体制を取っていくことが必要となる。例えば、子の体調不良で急に休まざるを得なくなった時に、他の社員に最低限の業務を代行してもらえるように、普段から仕事の情報をシェアしておくこと、そのためにも、業務の属人化や要員の配置を見直すことなどが、これに当たるだろう。

第二に、黄色の「人事制度」として、性別にかかわらずに、本人の能力と意欲本位で重要な職務に配置すること、ただし、中年以上の女性に関しては、キャリアが浅いケースが多いため、経験不足を補う研修などを行って補っていくこと、また管理職に対する心理的ハードルを下げる研修を行ったり、社内外のロールモデルとの交流機会を作ったりして、啓発していくことが考えられる。

第三に、グリーンの「働き方」としては、家庭と管理職の仕事を両立できるように、長時間労働を見直していくこと、在宅勤務や短時間勤務、時間単位の有給休暇などの柔軟な働き方ができるようにすること、そしてそれらが実践可能になるように、そもそも業務の在り方自体を効率化し、社内会議にオンライン出席できるようにしたり、社内決裁をオンラインで済ませられるようにしたりと、デジタル化やシステム化を進めることも必要だろう。

第四に、女性活躍に特定して必要となるのが、これまで述べてきた男女役割分業見直しを行う「家庭の協力」である。女性社員の家庭での家事育児負担を減らさなければ、職場で仕事の時間を増やすことが難しいからである。このカテゴリ―を推進する主体は家庭だが、企業には全く手出しできないかというと、そうではない。その代表的な手段が、男性有給取得推進である。

とは言え、一つの企業が、自社の男性社員の育休取得率を上げても、女性社員の夫の行動にまで波及する訳ではないが、産業界全体で取り組むことによって、社会全体で、男女役割分業の見直しに関する気運を高めていくことができる。前述した共同研究では、アンケートと並行して大企業へのインタビューも行ったが、その中でも、今後の女性活躍の課題として、自社の男性育休取得推進を挙げた企業が複数あった。

4――男性育休取得推進の課題

4-1│性・世代別にみた家事育児分担に関する意識

3までに、女性活躍を進めるために、男女役割分業の見直しが必要であること、その方法として、企業が男性育休取得を推進していくことが重要であることを説明してきた。ここからは、国内の男性の育休取得の現状と課題について整理する。

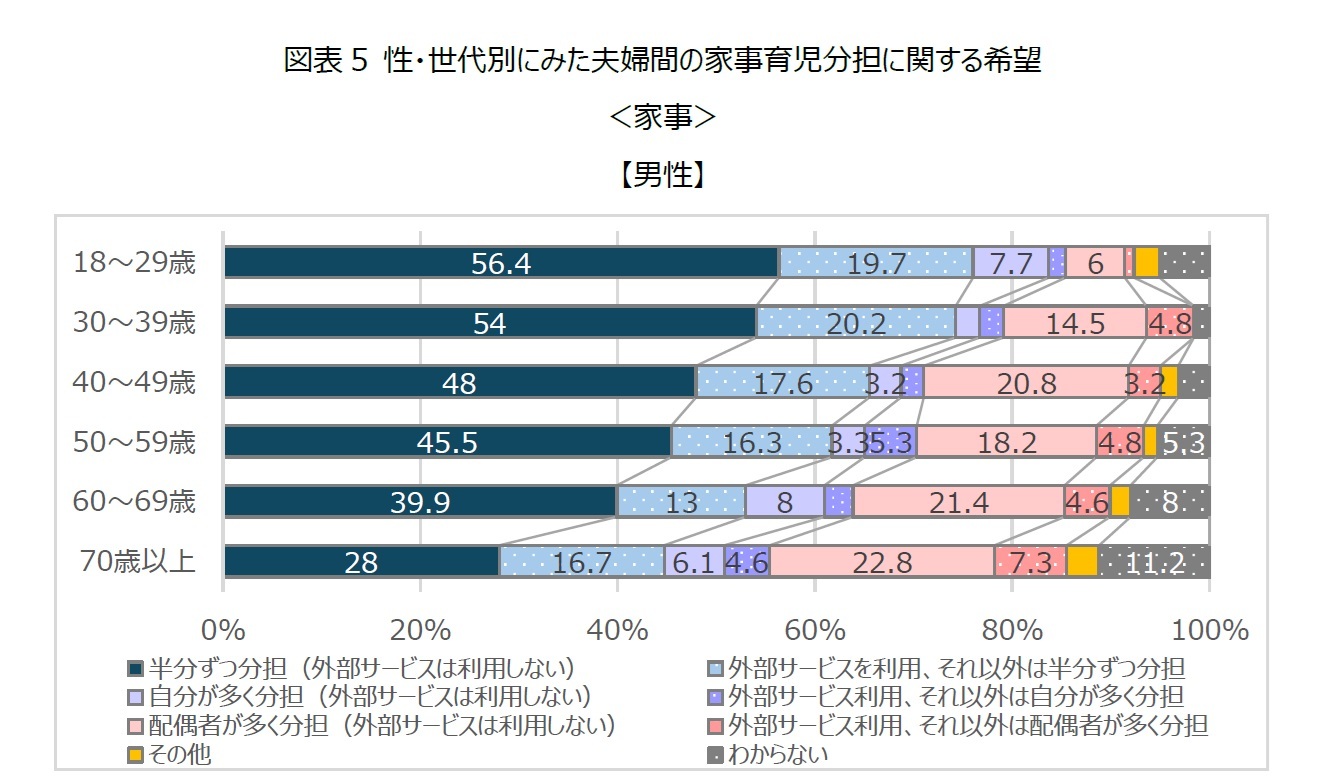

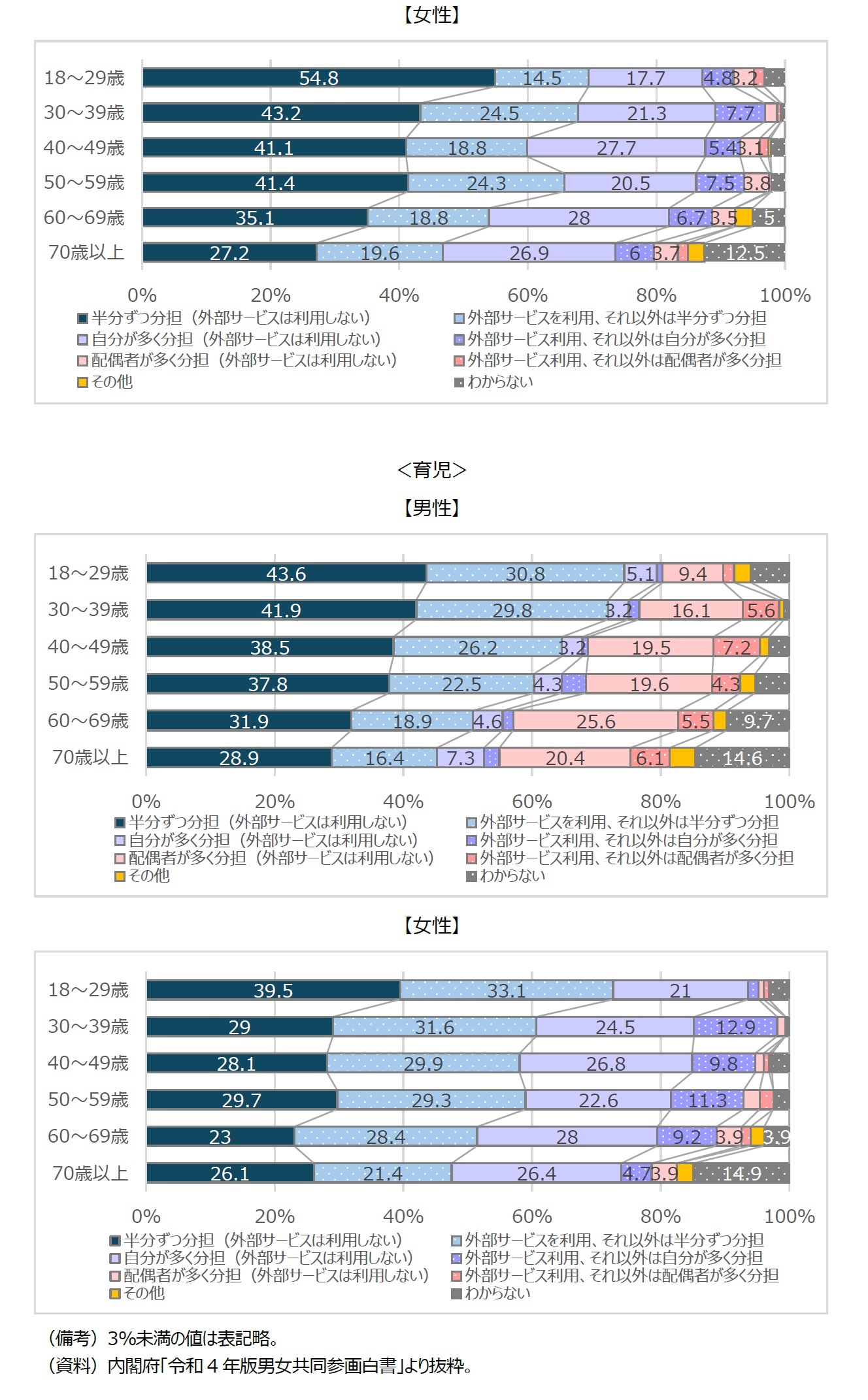

これまで、男女役割分業意識が日本社会には根付いてきたと強調してきたが、実は若年層に限れば、意識は変わり始めている。図表5は、夫婦間で家事育児をどのように分担したいかについて、内閣府の「令和4年版男女共同参画白書」をもとに、性・世代別に調査結果をまとめたものである。その結果、男性は「家事」と「育児」のいずれに関しても、若いほど夫婦で「半分ずつ分担」「外部サービスを利用、それ以外は半分ずつ分担」という希望割合が増え、「外部サービスを利用、それ以外は配偶者が多く分担」(妻が多く負担すること)の割合が減っていた。

例えば育児について数字を確認すると、「半分ずつ分担」または「外部サービスを利用、それ以外は半分ずつ分担」を希望する「50~59歳男性」は60.3%だが、「18~29歳男性」では74.4%に上り、10ポイント以上上昇した。逆に、「育児は配偶者が多く分担」(妻が多く負担すること)を希望するのは、「50~59歳男性」では19.6%であるが、「18~29歳男性」では9.4%と、半分以下となった。

女性の意識も概ね、「家事」と「育児」のいずれに関しても、若いほど「半分ずつ分担」「外部サービスを利用、それ以外は半分ずつ分担」という希望割合が増える傾向が見られた。

3までに、女性活躍を進めるために、男女役割分業の見直しが必要であること、その方法として、企業が男性育休取得を推進していくことが重要であることを説明してきた。ここからは、国内の男性の育休取得の現状と課題について整理する。

これまで、男女役割分業意識が日本社会には根付いてきたと強調してきたが、実は若年層に限れば、意識は変わり始めている。図表5は、夫婦間で家事育児をどのように分担したいかについて、内閣府の「令和4年版男女共同参画白書」をもとに、性・世代別に調査結果をまとめたものである。その結果、男性は「家事」と「育児」のいずれに関しても、若いほど夫婦で「半分ずつ分担」「外部サービスを利用、それ以外は半分ずつ分担」という希望割合が増え、「外部サービスを利用、それ以外は配偶者が多く分担」(妻が多く負担すること)の割合が減っていた。

例えば育児について数字を確認すると、「半分ずつ分担」または「外部サービスを利用、それ以外は半分ずつ分担」を希望する「50~59歳男性」は60.3%だが、「18~29歳男性」では74.4%に上り、10ポイント以上上昇した。逆に、「育児は配偶者が多く分担」(妻が多く負担すること)を希望するのは、「50~59歳男性」では19.6%であるが、「18~29歳男性」では9.4%と、半分以下となった。

女性の意識も概ね、「家事」と「育児」のいずれに関しても、若いほど「半分ずつ分担」「外部サービスを利用、それ以外は半分ずつ分担」という希望割合が増える傾向が見られた。

(2024年12月02日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

経歴

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【なぜ日本では「女性活躍」が進まないのか~“切り札”としての男性育休取得推進~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

なぜ日本では「女性活躍」が進まないのか~“切り札”としての男性育休取得推進~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!