- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 女性 >

- なぜ日本では「女性活躍」が進まないのか~“切り札”としての男性育休取得推進~

2024年12月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

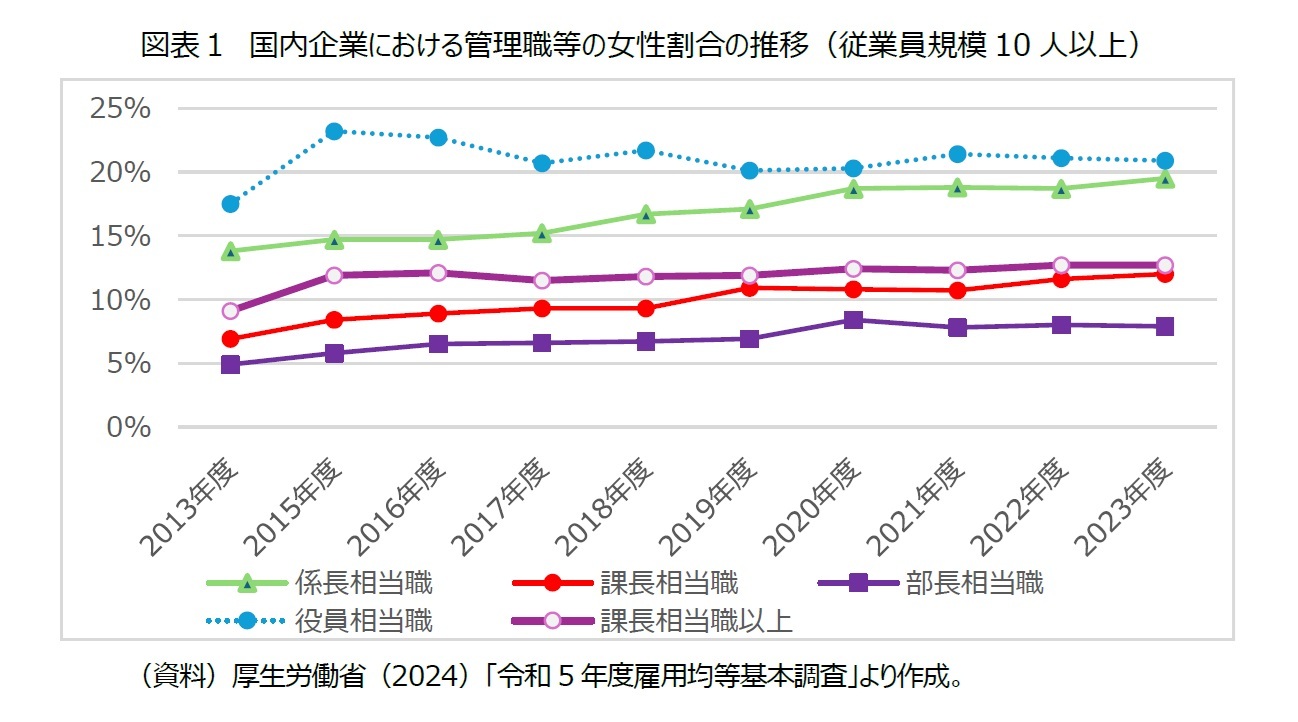

国内では、経済分野における女性の活躍がなかなか進まない。厚生労働省によると、2023年度、10人以上規模の企業における女性管理職割合(課長相当職以上)は12.7%であり、過去10年でほとんど変わっていない(図表1)1。女性活躍は、近年、国内で多くの企業が取り組む「ダイバーシティ経営」の1丁目1番地であり、政府も女性活躍推進法施行などによって推進しているが、20年以上前に定めた「指導的地位に占める女性の割合が30%程度」という政府目標を達成する目途は、全く立っていない2。なぜ日本では、なかなか女性活躍が進まないのだろうか。どうすれば、目標に近づくことができるのだろうか。様々な課題が指摘されているが、筆者が重視しているのは、日本社会の中に文化として根付いてきた「家計(仕事)は夫、家庭(家事育児)は妻」という男女役割分業意識の見直しである。

固定的な男女役割分業意識の下では、家計責任が重い男性は、仕事優先で長時間労働になりがちで、家にいる間は休息以外の時間が取りづらい。逆に家庭責任が重い妻は、家事育児を優先するため、非正規雇用で働いたり、正社員でも負担が軽い職務を選んだりしがちである。それが職場でも「高度な職務は男性、負担の軽い職務は女性」という男女役割分業を形成することにつながり、結果的に、男女の昇進・昇給に格差が生じてきたことは、男女別賃金カーブを見ても明白である。このように、家庭の男女役割分業と職場の男女役割分業は、縄のように絡み合っているのだ。

勿論、性別の分業体制がうまく機能している時代ならば、あまり問題は生じないかもしれないが、長寿化と未婚化が進んだ日本では、男女役割分業が固定したままでは、男女いずれにとってもリスクが生じていることを、筆者の既出レポートで指摘した3。また、日本企業の競争力強化やジェンダー平等のために女性活躍を進めようとするなら、根っこにある男女役割分業の見直しに取り掛からなければならない。と言っても、これは個人の価値観や家族関係に関わる問題でもあるため、個人単位や企業単位でアプローチしても、歯が立たないだろう。産業界全体、あるいは社会全体で取り組まなければならない問題だと言える。

このように述べると壁が高そうだが、実は筆者は、その“切り札”となり得るのが、男性の育児休業の取得促進だと考えている。詳しくは後述するが、男性の育休取得を推進する主体は企業でありながら、男性社員の家庭での役割をプッシュするものであり、かつ職場の組織運営や組織風土の見直しにもつながると考えられるからだ。

前置きが長くなったが、このような視点に立って、本稿では、男性育休の役割について考察する。まず、職場における女性活躍と家庭責任の関係について、昨年10月、定年後研究所とニッセイ基礎研究所が行った共同研究の結果を用いて説明し、その後、男性育休取得の現状と課題について整理する。そして、女性活躍を推進するために、男性育休取得推進が効果を発揮する可能性について論じる。

固定的な男女役割分業意識の下では、家計責任が重い男性は、仕事優先で長時間労働になりがちで、家にいる間は休息以外の時間が取りづらい。逆に家庭責任が重い妻は、家事育児を優先するため、非正規雇用で働いたり、正社員でも負担が軽い職務を選んだりしがちである。それが職場でも「高度な職務は男性、負担の軽い職務は女性」という男女役割分業を形成することにつながり、結果的に、男女の昇進・昇給に格差が生じてきたことは、男女別賃金カーブを見ても明白である。このように、家庭の男女役割分業と職場の男女役割分業は、縄のように絡み合っているのだ。

勿論、性別の分業体制がうまく機能している時代ならば、あまり問題は生じないかもしれないが、長寿化と未婚化が進んだ日本では、男女役割分業が固定したままでは、男女いずれにとってもリスクが生じていることを、筆者の既出レポートで指摘した3。また、日本企業の競争力強化やジェンダー平等のために女性活躍を進めようとするなら、根っこにある男女役割分業の見直しに取り掛からなければならない。と言っても、これは個人の価値観や家族関係に関わる問題でもあるため、個人単位や企業単位でアプローチしても、歯が立たないだろう。産業界全体、あるいは社会全体で取り組まなければならない問題だと言える。

このように述べると壁が高そうだが、実は筆者は、その“切り札”となり得るのが、男性の育児休業の取得促進だと考えている。詳しくは後述するが、男性の育休取得を推進する主体は企業でありながら、男性社員の家庭での役割をプッシュするものであり、かつ職場の組織運営や組織風土の見直しにもつながると考えられるからだ。

前置きが長くなったが、このような視点に立って、本稿では、男性育休の役割について考察する。まず、職場における女性活躍と家庭責任の関係について、昨年10月、定年後研究所とニッセイ基礎研究所が行った共同研究の結果を用いて説明し、その後、男性育休取得の現状と課題について整理する。そして、女性活躍を推進するために、男性育休取得推進が効果を発揮する可能性について論じる。

1 厚生労働省(2024)「令和5年度雇用均等基本調査」。

2 2003年の男女共同参画本部で目標決定。

3 坊美生子(2024)「超高齢社会とジェンダー~男女役割分業の限界~」(研究員の眼)。

2――女性の昇進意欲と家庭責任~共同研究の成果より~

2-1│女性の昇進意欲を妨げる要因

まず、女性の職場での活躍が、家庭との両立の難しさによって阻まれていることを、説明する。一般社団法人定年後研究所とニッセイ基礎研究所が昨年10月、45歳以上の中高年女性会社員約1,300人を対象に行ったインターネット調査「中高年女性の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」では、管理職希望の有無と、その理由を尋ねた。そのうち、管理職を「希望しない」と回答した女性が理由として挙げた上位10項目(複数回答)が図表2である。

これによると、「家庭との両立が難しくなるから」との回答が2割を超えて6位にランクインした。4位の「労働時間が長くなるから」や7位の「転勤する可能性があるから」という回答も、家庭との調整に関わる理由だと考えられる。つまり、家事育児や介護など、家庭の仕事に支障を来さないためには、管理職に就任して仕事に手を取られる訳にはいかない、という考え方だと言える。女性のキャリア形成という観点で見ると、女性の家庭責任の重さが阻害要因となっていると言える。

まず、女性の職場での活躍が、家庭との両立の難しさによって阻まれていることを、説明する。一般社団法人定年後研究所とニッセイ基礎研究所が昨年10月、45歳以上の中高年女性会社員約1,300人を対象に行ったインターネット調査「中高年女性の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」では、管理職希望の有無と、その理由を尋ねた。そのうち、管理職を「希望しない」と回答した女性が理由として挙げた上位10項目(複数回答)が図表2である。

これによると、「家庭との両立が難しくなるから」との回答が2割を超えて6位にランクインした。4位の「労働時間が長くなるから」や7位の「転勤する可能性があるから」という回答も、家庭との調整に関わる理由だと考えられる。つまり、家事育児や介護など、家庭の仕事に支障を来さないためには、管理職に就任して仕事に手を取られる訳にはいかない、という考え方だと言える。女性のキャリア形成という観点で見ると、女性の家庭責任の重さが阻害要因となっていると言える。

2-2│家庭責任の妻への偏り

日本の女性社員にとって、職場での昇進と家庭の両立が難しいのは、よく指摘されているように、日本では家事育児などが夫婦のうち妻に偏っていることがある。

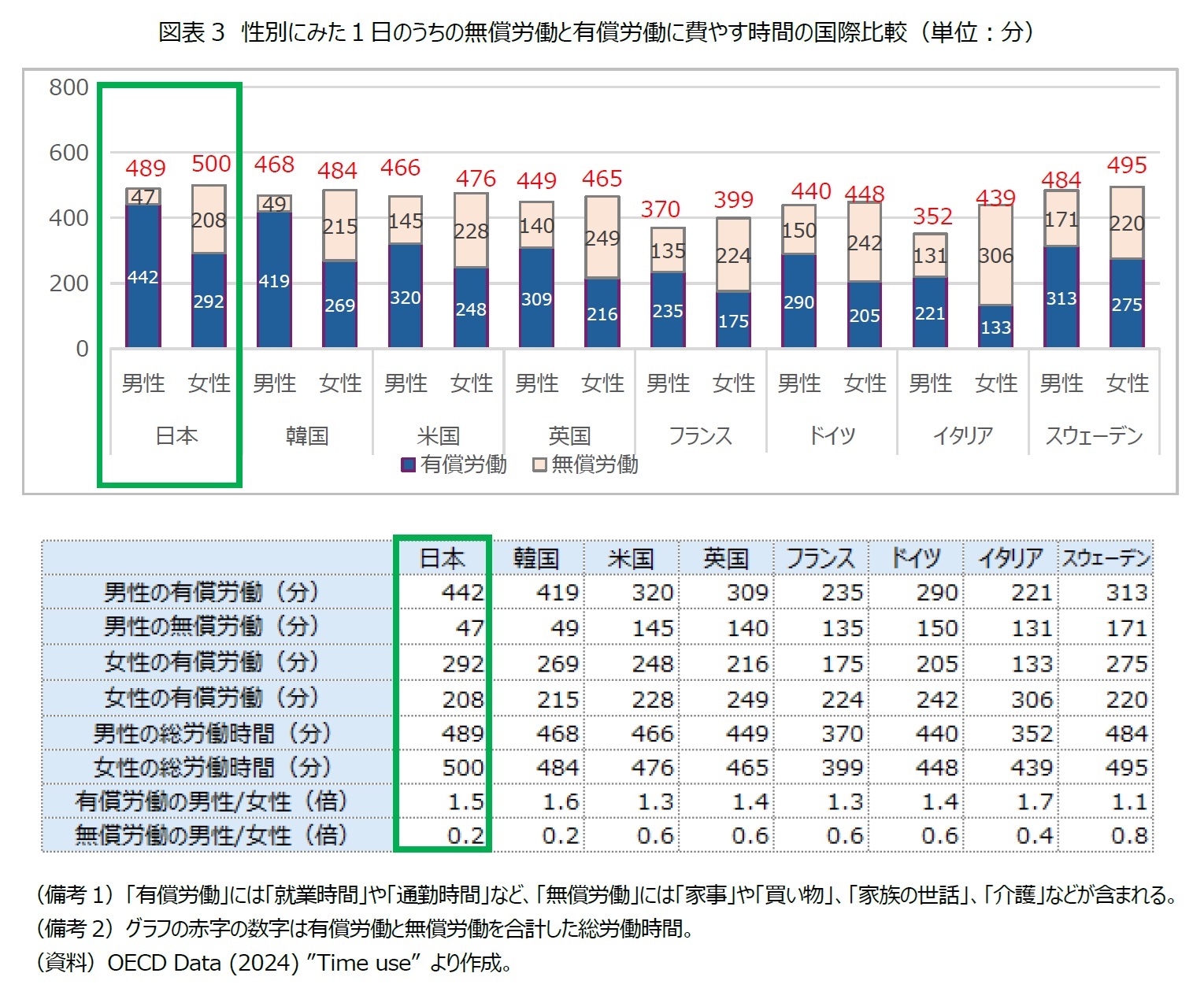

OECDの2024年の調査より、日本、韓国、米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン8か国について、就業などの「有償労働時間」と、家事育児や介護、買い物などを含む「無償労働時間」を性別に比較したものが図表3である。いずれの国でも、男性は女性よりも有償労働時間が長く、女性は男性よりも無償労働時間が長いが、両方を合計した総労働時間を比べると、最も長いのは日本の女性(計500時間)だった。このことは、日本の女性は、有償労働であれ、無償労働であれ、労働する時間を現在以上に延ばすことが、難しいと示唆していると言える。一方、日本の男性の状況を見ると、欧米の男性に比べて、有償労働時間が圧倒的に長いが、無償労働時間は圧倒的に短かった。総労働時間を比べると、日本の女性よりも短かった。

また、図表3の下の表に示したように、男女比(女性の労働時間に比べた男性の労働時間の長さ)をみると、有償労働の男女比が高いが高いのは、イタリア(1.7倍)に続いて、韓国(1.6倍)と日本(1.5倍)だった。無償労働の男女比が低いのは、日本(1.2倍)と韓国(1.2倍)だった。

これらの比較から言えることは、国内では女性の有償労働時間は欧米と比べても長く、職場進出が進んだのに、男性の無償労働時間が短いままで、男性の“家庭進出”が進んでいないと言える。よく指摘されていることだが、夫婦の共働きが進んだのに、“共家事”や“共育児”が進んでいないということだ。男性が無償労働時間を増やさずに、女性だけが有償労働時間を増やすことは難しく、女性からの理解も得られないだろう。但しその背景には、男性の有償労働時間そのものが長いという問題があることも、この国際比較の結果から指摘できる。

日本の女性社員にとって、職場での昇進と家庭の両立が難しいのは、よく指摘されているように、日本では家事育児などが夫婦のうち妻に偏っていることがある。

OECDの2024年の調査より、日本、韓国、米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン8か国について、就業などの「有償労働時間」と、家事育児や介護、買い物などを含む「無償労働時間」を性別に比較したものが図表3である。いずれの国でも、男性は女性よりも有償労働時間が長く、女性は男性よりも無償労働時間が長いが、両方を合計した総労働時間を比べると、最も長いのは日本の女性(計500時間)だった。このことは、日本の女性は、有償労働であれ、無償労働であれ、労働する時間を現在以上に延ばすことが、難しいと示唆していると言える。一方、日本の男性の状況を見ると、欧米の男性に比べて、有償労働時間が圧倒的に長いが、無償労働時間は圧倒的に短かった。総労働時間を比べると、日本の女性よりも短かった。

また、図表3の下の表に示したように、男女比(女性の労働時間に比べた男性の労働時間の長さ)をみると、有償労働の男女比が高いが高いのは、イタリア(1.7倍)に続いて、韓国(1.6倍)と日本(1.5倍)だった。無償労働の男女比が低いのは、日本(1.2倍)と韓国(1.2倍)だった。

これらの比較から言えることは、国内では女性の有償労働時間は欧米と比べても長く、職場進出が進んだのに、男性の無償労働時間が短いままで、男性の“家庭進出”が進んでいないと言える。よく指摘されていることだが、夫婦の共働きが進んだのに、“共家事”や“共育児”が進んでいないということだ。男性が無償労働時間を増やさずに、女性だけが有償労働時間を増やすことは難しく、女性からの理解も得られないだろう。但しその背景には、男性の有償労働時間そのものが長いという問題があることも、この国際比較の結果から指摘できる。

(2024年12月02日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

経歴

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【なぜ日本では「女性活躍」が進まないのか~“切り札”としての男性育休取得推進~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

なぜ日本では「女性活躍」が進まないのか~“切り札”としての男性育休取得推進~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!