- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 若年層市場・マーケット >

- なぜ「今」BeRealを撮影する必要があるのだろうか-BeRealに関する私論的考察

2024年10月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

8――他人にとっての「交換可能な他者」

会社や学校、サークル、地域コミュニティのような中間集団としての結合力が弱くなったことや、人間関係における流動性がより顕著になったことで、現実社会におけるコミュニティが希薄化し、自分は誰と仲がいいのか、自分のアイデンティティとなるコミュニティは何なのかと、不安になる者も多いようだ。しかも、仲がいい友人や、属するコミュニティとても、あくまでも「自分が属していると思っている」「自分が仲がいいと思っている」という自分の思い込みがベースとなっていることが多いため、その繋がりに対して不安で安定性を欠くものと認識しているわけだ13。

また、SNSやLINEにおいて、気の合わない人、絶縁したい相手において「ブロック」という形で接触を遮断する文化が成立している点や、現実社会においても接点を持たなくてはいけないコミュニティが多様化したり、ライフステージの移行に伴いコミュニティが消滅したり、仲間内で裏アカウントや鍵アカウントなど親密性によって、入れてもらえるコミュニティに篩(ふるい)にかけられてしまうなど、何かに所属しているつもりであっても、疎外感や不安感と常に隣り合わせであり、コミュニティの存在が安心感をもたらす一方で、それそのものが不安要素となっているわけである。

哲学者の谷川嘉浩によれば、かつては会社や学校、サークルといった集団に所属していることで、比較や判断をする際の基準となる準拠集団としての役割を担っていたが、前述した通り、これらの集団の結びつきが弱くなり、明確な準拠集団が存在しづらくなった結果、個人が自分の生き方を決める際に参照できるロールモデルが見えにくくなっていった。これらのいわば伝統的な「よく見える」集団が消滅すると、その代わりとなる「親密圏」を探しにいくことになるが、その結果、クラスメイトや職場の同僚の意見や中間集団での流行に準拠するのではなく、自分の趣味嗜好に基づいた人間関係(コミュニティ)における関係的価値や交流価値の追求や、素性のわからないSNSでみた投稿に感銘を受けてそれを参照するといった行為につながっていく。

従来の中間集団は流動性が低く、メンバーの交換が利かないという特徴を持っている。しかし、SNSを始めとしたオンラインのコミュニケーションはそれとは異なり、例えば「クリスマスまでに恋人が欲しい」や「同じ趣味の人と繋がりたい」といったニーズは流動性が高く、相手は誰でもよい場合が多く、相手の個性や内面が見えにくくなっている。そのような流動性によって構築される人間関係に代替性を見出すことができてしまうのならば、自分自身も他人にとっての「交換可能な他者」になってしまい、疎外感や不安感、孤立を恐れるがゆえに、同じコミュニティであっても、深く繋がってるという感覚をもたらすモノに高いプライオリティを置いてしまうことになる14。

13 余談であるが、MMD研究所が行った「2023年マッチングサービス・アプリの利用実態調査」では20代・30代の半数以上がマッチングアプリ経験者であることが伺えるが、マッチングアプリでの出会いは複数人と同時進行でコンタクトをとり、実際に交際に発展しても価値観が合わなければすぐに別れ、気軽に次の恋人候補を探すことも多く、長く付き合う恋人として定着するのは難しいこともあるようだ。それ故に交際相手に個人情報をあまり開示しようとしない層もいるらしく、自分の恋人の名字やどこに住んでるのか、何の仕事をしているのか、といった基本的な情報を知らないで交際しているカップルも少なくないようだ。ある意味、付き合う相手が流動的に変わることを見越してのリスク管理ともいえるのかもしれない。

14 博報堂生活総合研究所(2024)『博報堂生活総合研究所 みらい博2024 ひとりマグマ「個」の時代の新・幸福論』「有識者ヒアリング 谷川嘉浩」p.124-125.博報堂

また、SNSやLINEにおいて、気の合わない人、絶縁したい相手において「ブロック」という形で接触を遮断する文化が成立している点や、現実社会においても接点を持たなくてはいけないコミュニティが多様化したり、ライフステージの移行に伴いコミュニティが消滅したり、仲間内で裏アカウントや鍵アカウントなど親密性によって、入れてもらえるコミュニティに篩(ふるい)にかけられてしまうなど、何かに所属しているつもりであっても、疎外感や不安感と常に隣り合わせであり、コミュニティの存在が安心感をもたらす一方で、それそのものが不安要素となっているわけである。

哲学者の谷川嘉浩によれば、かつては会社や学校、サークルといった集団に所属していることで、比較や判断をする際の基準となる準拠集団としての役割を担っていたが、前述した通り、これらの集団の結びつきが弱くなり、明確な準拠集団が存在しづらくなった結果、個人が自分の生き方を決める際に参照できるロールモデルが見えにくくなっていった。これらのいわば伝統的な「よく見える」集団が消滅すると、その代わりとなる「親密圏」を探しにいくことになるが、その結果、クラスメイトや職場の同僚の意見や中間集団での流行に準拠するのではなく、自分の趣味嗜好に基づいた人間関係(コミュニティ)における関係的価値や交流価値の追求や、素性のわからないSNSでみた投稿に感銘を受けてそれを参照するといった行為につながっていく。

従来の中間集団は流動性が低く、メンバーの交換が利かないという特徴を持っている。しかし、SNSを始めとしたオンラインのコミュニケーションはそれとは異なり、例えば「クリスマスまでに恋人が欲しい」や「同じ趣味の人と繋がりたい」といったニーズは流動性が高く、相手は誰でもよい場合が多く、相手の個性や内面が見えにくくなっている。そのような流動性によって構築される人間関係に代替性を見出すことができてしまうのならば、自分自身も他人にとっての「交換可能な他者」になってしまい、疎外感や不安感、孤立を恐れるがゆえに、同じコミュニティであっても、深く繋がってるという感覚をもたらすモノに高いプライオリティを置いてしまうことになる14。

13 余談であるが、MMD研究所が行った「2023年マッチングサービス・アプリの利用実態調査」では20代・30代の半数以上がマッチングアプリ経験者であることが伺えるが、マッチングアプリでの出会いは複数人と同時進行でコンタクトをとり、実際に交際に発展しても価値観が合わなければすぐに別れ、気軽に次の恋人候補を探すことも多く、長く付き合う恋人として定着するのは難しいこともあるようだ。それ故に交際相手に個人情報をあまり開示しようとしない層もいるらしく、自分の恋人の名字やどこに住んでるのか、何の仕事をしているのか、といった基本的な情報を知らないで交際しているカップルも少なくないようだ。ある意味、付き合う相手が流動的に変わることを見越してのリスク管理ともいえるのかもしれない。

14 博報堂生活総合研究所(2024)『博報堂生活総合研究所 みらい博2024 ひとりマグマ「個」の時代の新・幸福論』「有識者ヒアリング 谷川嘉浩」p.124-125.博報堂

9――自己開示効果によって生み出される人工的な親密性

BeRealにおいては、仕様(ルール)によって自ら縛られることで他のユーザーに対して、自身が善良なメンバーであると示すことに繋がり、それが己を縛ることの動機となる。自分のプライベートや考えなどを積極的に開示することで、互いの心の距離が縮まりやすくなることを心理学では「自己開示効果」というが、この相互監視的な作用により、ユーザー同士で「仲がいいならすべてをさらけ出せるよね」「お互い隠し事はないよね」「私も見せているのだから、あなたも取り繕わないで見せるのが当然」といった具合に、ある種見えない「強迫性」が親密性を担保するものとなっている。前述した通り、何かに所属しているつもりであっても、それが不確実なものだけに、疎外感や不安感と隣り合わせであることから、若者の中には、どれだけ仲の良い人がいるか、という点や、自身の帰属欲求が満たされているという感覚をより強く求める者もいる。彼らは、そのルールに自身が則っているということで、「自分には仲がいい人(さらけ出すことができる人=監視し合う人)がいる、と感じ、自身の安心感につなげているのである15。

また、BeRealユーザーでない人や、そのルールに則っていないアクティブユーザーではない人よりかは、リアルな部分をさらけ出せるくらい親密圏に自分を置いてくれている人(気がする人)がいるという感覚が帰属欲求やある種の優越を生んでいるとも推測できる。それ故に、どんな状況下でも撮影を優先してしまうのは、自身の自己肯定感を高める(保つ)存在であるコミュニティへの貢献(従順にルールを守り自身のプライベートをコンテンツとして切り売りするコト)が、自身が孤立していないという感覚を与えてくれるからである。

SNS延いてはネットを介在したコミュニケーションは虚構的であり、SNS疲れやデジタルタトゥー、ネットイジメ、他ユーザーのブロックなど、ネット(対面ではないコミュニケーション)によって人間関係構築の価値観が従来とは大きくかけ離れてしまっているからこそ、「とりつくろうことができないリアル性」を担保している制度そのものに支配されようとする。これは言い換えれば、人間関係はコントロールできないから親密性を生み出す仕様に委ねることが自身のケアに繋がっているわけだ。あくまでも、必要なことは、当人が他人と繋がっている、という感覚であり、他のユーザーもそう思っているから相互監視が成立しているのである。

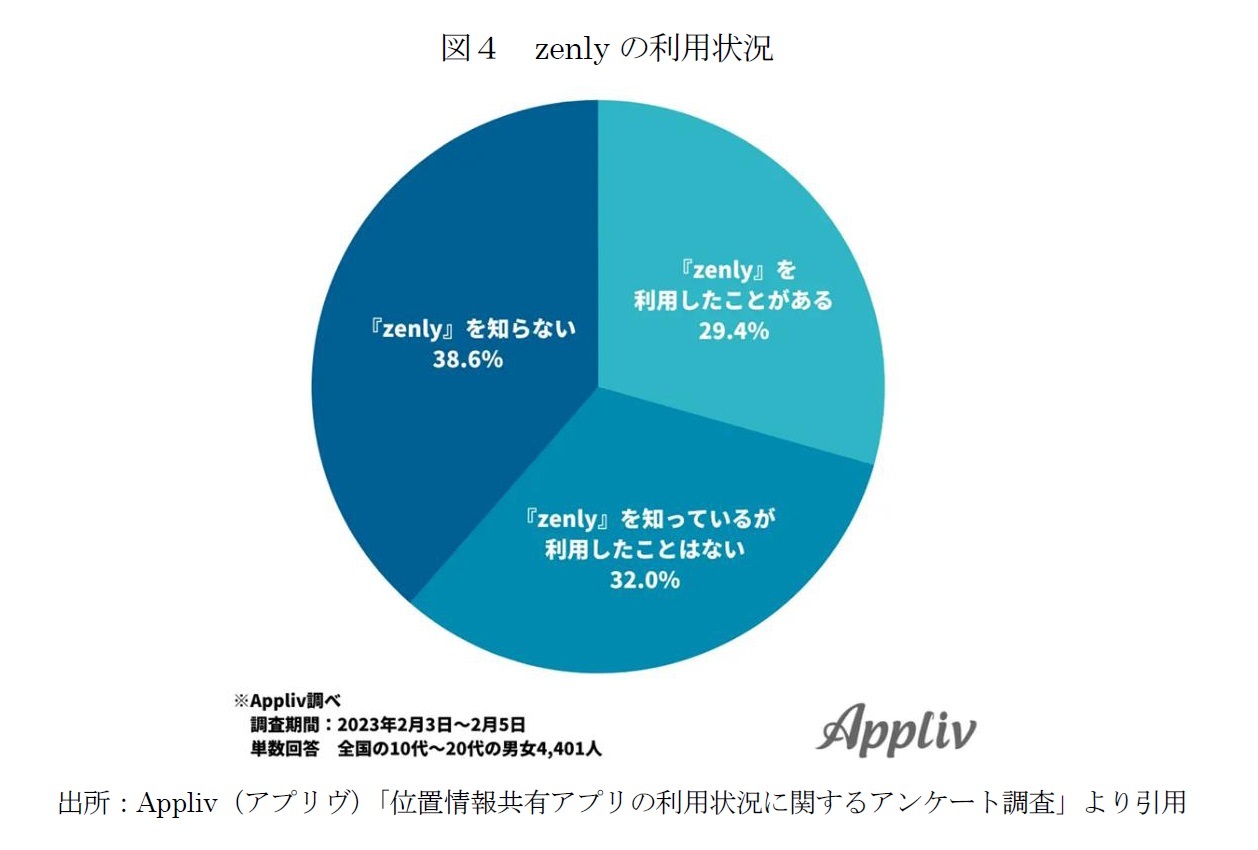

相互監視の文脈で言えば2023年2月3日にサービスを終了した「zenly」のように位置情報共有アプリも自身の行動を開示することで親密性を構築するサービスである。位置情報共有アプリは、文字通り、自身がどこにいるか他のユーザーに公開することを目的としたサービスで、友人との待ち合わせや、隙間時間に近くに友人がいたら合流することなどが目的で利用されているようだが、常に自分がどこにいるか監視されているのを怖いと感じるのは筆者だけではないだろう。しかし、ナイル株式会社が運営する「Appliv(アプリヴ)」による「位置情報共有アプリの利用状況に関するアンケート調査」16によれば、10代20代男女の29.4%が「zenly」を利用した経験があり、「zenly」利用経験者の71.4%が、サービス終了後も他アプリの利用を検討していたことがわかっている。

また、BeRealユーザーでない人や、そのルールに則っていないアクティブユーザーではない人よりかは、リアルな部分をさらけ出せるくらい親密圏に自分を置いてくれている人(気がする人)がいるという感覚が帰属欲求やある種の優越を生んでいるとも推測できる。それ故に、どんな状況下でも撮影を優先してしまうのは、自身の自己肯定感を高める(保つ)存在であるコミュニティへの貢献(従順にルールを守り自身のプライベートをコンテンツとして切り売りするコト)が、自身が孤立していないという感覚を与えてくれるからである。

SNS延いてはネットを介在したコミュニケーションは虚構的であり、SNS疲れやデジタルタトゥー、ネットイジメ、他ユーザーのブロックなど、ネット(対面ではないコミュニケーション)によって人間関係構築の価値観が従来とは大きくかけ離れてしまっているからこそ、「とりつくろうことができないリアル性」を担保している制度そのものに支配されようとする。これは言い換えれば、人間関係はコントロールできないから親密性を生み出す仕様に委ねることが自身のケアに繋がっているわけだ。あくまでも、必要なことは、当人が他人と繋がっている、という感覚であり、他のユーザーもそう思っているから相互監視が成立しているのである。

相互監視の文脈で言えば2023年2月3日にサービスを終了した「zenly」のように位置情報共有アプリも自身の行動を開示することで親密性を構築するサービスである。位置情報共有アプリは、文字通り、自身がどこにいるか他のユーザーに公開することを目的としたサービスで、友人との待ち合わせや、隙間時間に近くに友人がいたら合流することなどが目的で利用されているようだが、常に自分がどこにいるか監視されているのを怖いと感じるのは筆者だけではないだろう。しかし、ナイル株式会社が運営する「Appliv(アプリヴ)」による「位置情報共有アプリの利用状況に関するアンケート調査」16によれば、10代20代男女の29.4%が「zenly」を利用した経験があり、「zenly」利用経験者の71.4%が、サービス終了後も他アプリの利用を検討していたことがわかっている。

また、株式会社ペンマークが高校生を対象に行った「高校生活実態調査」17によると、「利用したことがある新興SNS」に対して、zenlyと同じ位置情報共有アプリである「Whoo」が42.7%で最多となった。これも、待ち合わせや、仲間との合流という機能的価値がもたらす直接的な効用とは別に、取り繕う事が出来ない自身の位置情報を開示することで、相手に対する(親密性を図りたい相手)ロイヤリティを示す行為に繋がっていると思われる。

このように、BeRealの2分間というライブ性は親密性の担保であり、仕事中、会議中、バイト中、職場のバックヤード、更衣室、自宅の周辺、他人の映り込み、映してはいけないモノ、デジタルタトゥーになり得るものなどを晒してしまうのは、そこに高いプライオリティが置かれているからである。

例えば、仕事においては、もし、満足いく給与をもらえていなかったり、やりがいのある(やりたい)仕事でなければ、ほとんどの消費者にとって、労働は消費(生活)するために、やりたくないけれどもしなくてはいけない事、というネガティブな対象であり、会社はあくまでも「消費するための資源を得る」手段にすぎない。そうなると。自分が生活していく上での「やりたくない事」に位置づけられる会社(仕事)の優先順位は必然的に低くなり、自身の事柄のほうを優先してしまう者も少なくないだろう。当たり前のようにそのルールに従う事が、人間関係構築(維持)において重要であると信じているからこそ、今行っていることの優先順位が低ければ反射的にBeRealを優先してしまおう、という思考が働くのかもしれない。ある意味日々惰性的に過ごす時間の中では、前述した通り、BeRealのゲーム性は日常に「突然」という刺激を与えており、日常を写すことを強制されるという、非日常的な指令がいつ来るかもしれない、という感覚が魅力なのかもしれない。

逆に、スマホを見る暇もないくらい何かに没頭していたり、「今」過ごしている時間や、過ごしている相手が自分にとって大切なモノだったら、通知が来ても見向きもしないだろう。

15 一方で、筆者が行ったインタビューでは、親密性という側面で見ると、Instagramのストーリーズ機能で、自身が他人の親しい友達に分類されていることの方が特別感やロイヤリティを感じるという意見も多かった。

16 ナイル株式会社「位置情報共有アプリ『zenly』のサービス終了に伴う変化を調査! ユーザーの7割以上が代替アプリに移行(Appliv調べ)」2023/03/13 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000293.000055900.html

17 株式会社ペンマーク「【高校生13万人調査 Vol.2】高校生が利用したことのある新SNS、1位はWhoo(42.7%)。」2023/08/07 https://corp.penmark.jp/news/20230808

このように、BeRealの2分間というライブ性は親密性の担保であり、仕事中、会議中、バイト中、職場のバックヤード、更衣室、自宅の周辺、他人の映り込み、映してはいけないモノ、デジタルタトゥーになり得るものなどを晒してしまうのは、そこに高いプライオリティが置かれているからである。

例えば、仕事においては、もし、満足いく給与をもらえていなかったり、やりがいのある(やりたい)仕事でなければ、ほとんどの消費者にとって、労働は消費(生活)するために、やりたくないけれどもしなくてはいけない事、というネガティブな対象であり、会社はあくまでも「消費するための資源を得る」手段にすぎない。そうなると。自分が生活していく上での「やりたくない事」に位置づけられる会社(仕事)の優先順位は必然的に低くなり、自身の事柄のほうを優先してしまう者も少なくないだろう。当たり前のようにそのルールに従う事が、人間関係構築(維持)において重要であると信じているからこそ、今行っていることの優先順位が低ければ反射的にBeRealを優先してしまおう、という思考が働くのかもしれない。ある意味日々惰性的に過ごす時間の中では、前述した通り、BeRealのゲーム性は日常に「突然」という刺激を与えており、日常を写すことを強制されるという、非日常的な指令がいつ来るかもしれない、という感覚が魅力なのかもしれない。

逆に、スマホを見る暇もないくらい何かに没頭していたり、「今」過ごしている時間や、過ごしている相手が自分にとって大切なモノだったら、通知が来ても見向きもしないだろう。

15 一方で、筆者が行ったインタビューでは、親密性という側面で見ると、Instagramのストーリーズ機能で、自身が他人の親しい友達に分類されていることの方が特別感やロイヤリティを感じるという意見も多かった。

16 ナイル株式会社「位置情報共有アプリ『zenly』のサービス終了に伴う変化を調査! ユーザーの7割以上が代替アプリに移行(Appliv調べ)」2023/03/13 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000293.000055900.html

17 株式会社ペンマーク「【高校生13万人調査 Vol.2】高校生が利用したことのある新SNS、1位はWhoo(42.7%)。」2023/08/07 https://corp.penmark.jp/news/20230808

10――さいごに

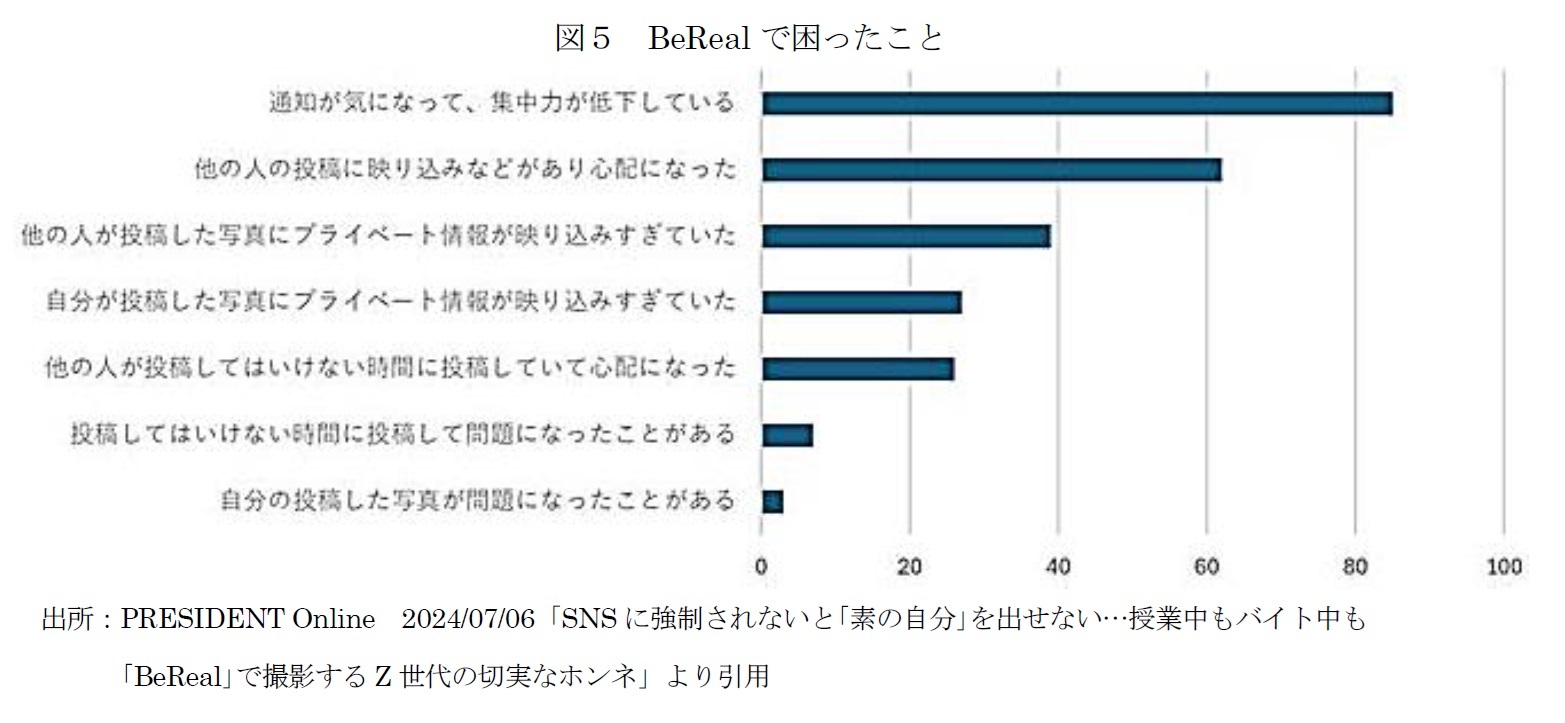

一般的なSNSにおける投稿が計画性や打算的に基づく能動的なモノである一方で、BeRealにおける「投稿」及び、それによって生まれる自己開示効果は、BeRealというツールそのものが促したことによるものであり、自身の情報を晒す事、いつ通知が来るかそわそわする事、通知が来たら反射的に撮影を開始する事、撮影をした等価として他人の投稿を見させてもらう事、などユーザーとBeRealの関係性は完全にBeReal側にイニシアティブがあり、ユーザーは受動的にその仕様を受け入れている。「いつ通知が来るかわからない」というゲーム性は、常に脳裏にBeRealがちらついている状態を生み、生活がBeRealへの意識に支配されてしまうわけだ。実際に高橋の調査でも、「通知が気になって、集中力が低下している」が37.4%と約4割に上っており、アプリに振り回されてしまっている実態が明らかになっている。

今回認めた試論は、仕事中であってもBeRealを撮らなくてはいけない背景には、強い強迫観念や義務感があると考察してきたわけだが、多くのユーザーはこのような感覚を持たずに、ただ通知が来たから、反射的に反応しているにすぎないだろう。上司に許可をとるのも、別に何時間もかかるわけじゃないんだし、そんなに迷惑も掛かることはないだろう、というちょっとトイレやたばこのために席を外すのと同じようなノリで聞いたのではないかと思う。

そもそも、BeRealに限らず様々な交友関係やコミュケーションにおける若者の悩みとは、自分が他人にとっては「交換可能な他者」ではないかという、不安ではないかと考えている。自身が親密圏を線引きできるように、他人もそれを行っているなかで、「自身が誰と仲がいいのか」という事が明確にならないために、半強制的でもルールに従い参加することで、それに従っているという事が安心感を見出すのだろう。筆者が行ったインタビューでも、周りがやっているから、やりたくないけど誘われたから、といった動機の下BeRealを始めた者も多く、また、自身が投稿しない事、投稿し忘れたことによる罪悪感やプレッシャーを感じるという意見もあった。

BeRealそのものが人間関係の強度にどれだけ影響を与えるかは見当がつかないが、mixiや前略プロフィール、紙のプロフィール交換など、いつの時代も若者は自身のプロフィールや、日記など自身の情報を開示し合う事で人間関係を築いてきた。BeRealにおいても見せる相手や見たい相手がいなかったら、通知が来ても投稿しようとも思わないだろう。熱心に、そして従順にBeRealで自分を開示(自己監視)するということは、そこにコミュニケーションをとりたい相手がいるからであって、この気持ちそのものは、それ以前の世代が若い頃にそうだったことと何ら変わらない。ただネットというツールの影響が大きいゆえに、ときには異様にさえ見えてしまうのである。

そもそも、BeRealに限らず様々な交友関係やコミュケーションにおける若者の悩みとは、自分が他人にとっては「交換可能な他者」ではないかという、不安ではないかと考えている。自身が親密圏を線引きできるように、他人もそれを行っているなかで、「自身が誰と仲がいいのか」という事が明確にならないために、半強制的でもルールに従い参加することで、それに従っているという事が安心感を見出すのだろう。筆者が行ったインタビューでも、周りがやっているから、やりたくないけど誘われたから、といった動機の下BeRealを始めた者も多く、また、自身が投稿しない事、投稿し忘れたことによる罪悪感やプレッシャーを感じるという意見もあった。

BeRealそのものが人間関係の強度にどれだけ影響を与えるかは見当がつかないが、mixiや前略プロフィール、紙のプロフィール交換など、いつの時代も若者は自身のプロフィールや、日記など自身の情報を開示し合う事で人間関係を築いてきた。BeRealにおいても見せる相手や見たい相手がいなかったら、通知が来ても投稿しようとも思わないだろう。熱心に、そして従順にBeRealで自分を開示(自己監視)するということは、そこにコミュニケーションをとりたい相手がいるからであって、この気持ちそのものは、それ以前の世代が若い頃にそうだったことと何ら変わらない。ただネットというツールの影響が大きいゆえに、ときには異様にさえ見えてしまうのである。

(2024年10月31日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/10 | 「推し」とは何なのか(1)-「推し選」に対して思うこと | 廣瀬 涼 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月17日

QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長 -

2025年11月17日

【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは -

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善 -

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【なぜ「今」BeRealを撮影する必要があるのだろうか-BeRealに関する私論的考察】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

なぜ「今」BeRealを撮影する必要があるのだろうか-BeRealに関する私論的考察のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!