- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- EUのAI規則(1/4)-総論、定義、禁止されるAIの行為

2024年10月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

EUのAI規則((EU)2024/1689。以下、本規則)は当初案が2021年4月21日に欧州委員会により公表された。その後、欧州委員会、EU理事会、欧州議会の間で非公式交渉が行われていた。

2023年12月9日、3者間での非公式交渉で本規則の修正案が合意された。最終的には2024年6月13日に本規則が正式にEUジャーナル(日本の官報に該当)に掲載され、同年8月1日に発効した。

本稿では本規則を解説することを目的とするが、内容が多岐にわたるため、4回のシリーズ物としたい。本稿は全4回のうちの1回目である。

まず、本規則の目的であるが、「域内市場の機能を向上させ、人間中心の信頼できる人工知能(AI)の導入を促進することである。同時に、域内におけるAIシステムの有害な影響に対して、健康、安全、民主主義、法の支配、環境保護など、憲章に謳われている基本的権利の高水準の保護を確保し、イノベーションを支援することである」とする(1条1項、下線筆者、以下同じ)。

すなわち、「民主主義、法の支配、環境の保護を含む、健康、安全、欧州憲章に明記されている基本的権利を高水準で保護しつつ、技術革新を促進する」(本規則の前文(以下、前文という)1)ところに本規則の目的がある。前文は規則の制定理由についてさらに「域内市場におけるAIの開発、使用、普及を促進すると同時に、健康や安全といった公共の利益や、民主主義、法の支配、環境保護など、域内法で認められ保護されている基本的権利の保護といった公共の利益を高いレベルで守るためには、AIに関する調和された規制を定めた域内の法的枠組みが必要である」(前文8)とする。

解説にあたっては、全条文を解説するのではなく、筆者が重要と考えた条文のみ取り上げた。また取り上げた条文であっても読者の理解のため、一部を省略したり、わかりやすい表現に意味の変わらない範囲で修正したりしているので、あらかじめお断りしておく。解説にあたっては、前文を引用することを中心に、条文の意図を明らかにする方法をとる。

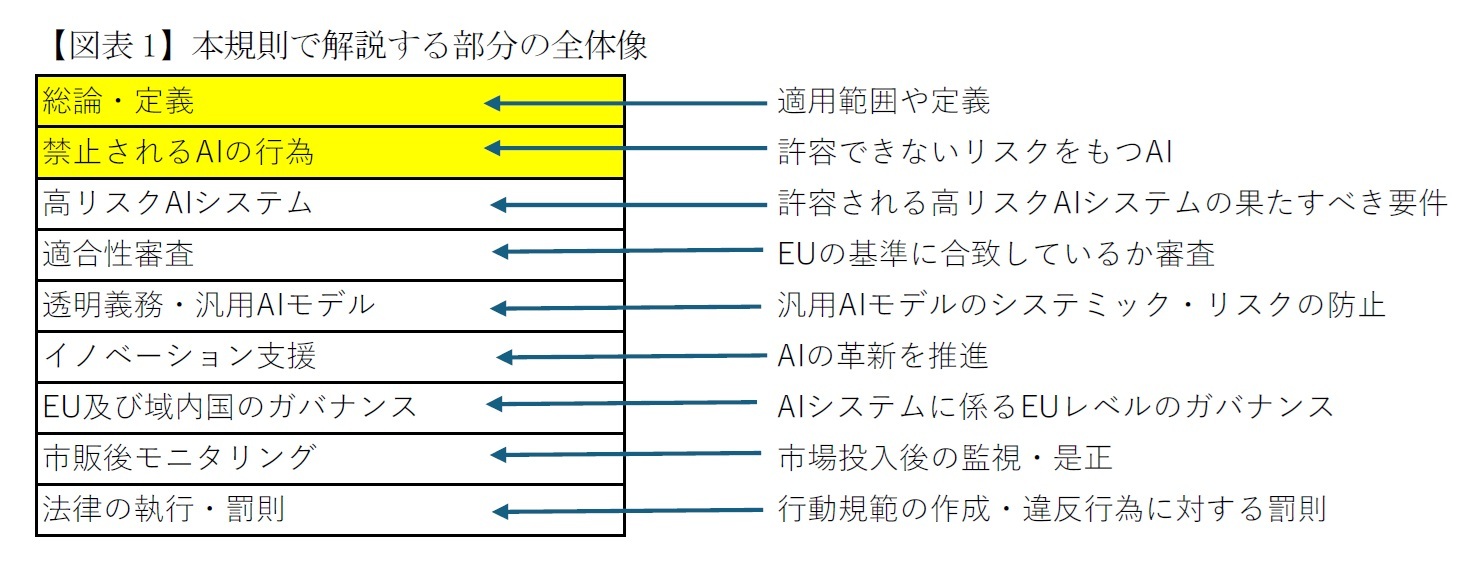

なお、レポートが全4回にわたることから、本規則のどこを解説しているかを示すため、図表(下記図表1)をそれぞれの個所で表記する。

2023年12月9日、3者間での非公式交渉で本規則の修正案が合意された。最終的には2024年6月13日に本規則が正式にEUジャーナル(日本の官報に該当)に掲載され、同年8月1日に発効した。

本稿では本規則を解説することを目的とするが、内容が多岐にわたるため、4回のシリーズ物としたい。本稿は全4回のうちの1回目である。

まず、本規則の目的であるが、「域内市場の機能を向上させ、人間中心の信頼できる人工知能(AI)の導入を促進することである。同時に、域内におけるAIシステムの有害な影響に対して、健康、安全、民主主義、法の支配、環境保護など、憲章に謳われている基本的権利の高水準の保護を確保し、イノベーションを支援することである」とする(1条1項、下線筆者、以下同じ)。

すなわち、「民主主義、法の支配、環境の保護を含む、健康、安全、欧州憲章に明記されている基本的権利を高水準で保護しつつ、技術革新を促進する」(本規則の前文(以下、前文という)1)ところに本規則の目的がある。前文は規則の制定理由についてさらに「域内市場におけるAIの開発、使用、普及を促進すると同時に、健康や安全といった公共の利益や、民主主義、法の支配、環境保護など、域内法で認められ保護されている基本的権利の保護といった公共の利益を高いレベルで守るためには、AIに関する調和された規制を定めた域内の法的枠組みが必要である」(前文8)とする。

解説にあたっては、全条文を解説するのではなく、筆者が重要と考えた条文のみ取り上げた。また取り上げた条文であっても読者の理解のため、一部を省略したり、わかりやすい表現に意味の変わらない範囲で修正したりしているので、あらかじめお断りしておく。解説にあたっては、前文を引用することを中心に、条文の意図を明らかにする方法をとる。

なお、レポートが全4回にわたることから、本規則のどこを解説しているかを示すため、図表(下記図表1)をそれぞれの個所で表記する。

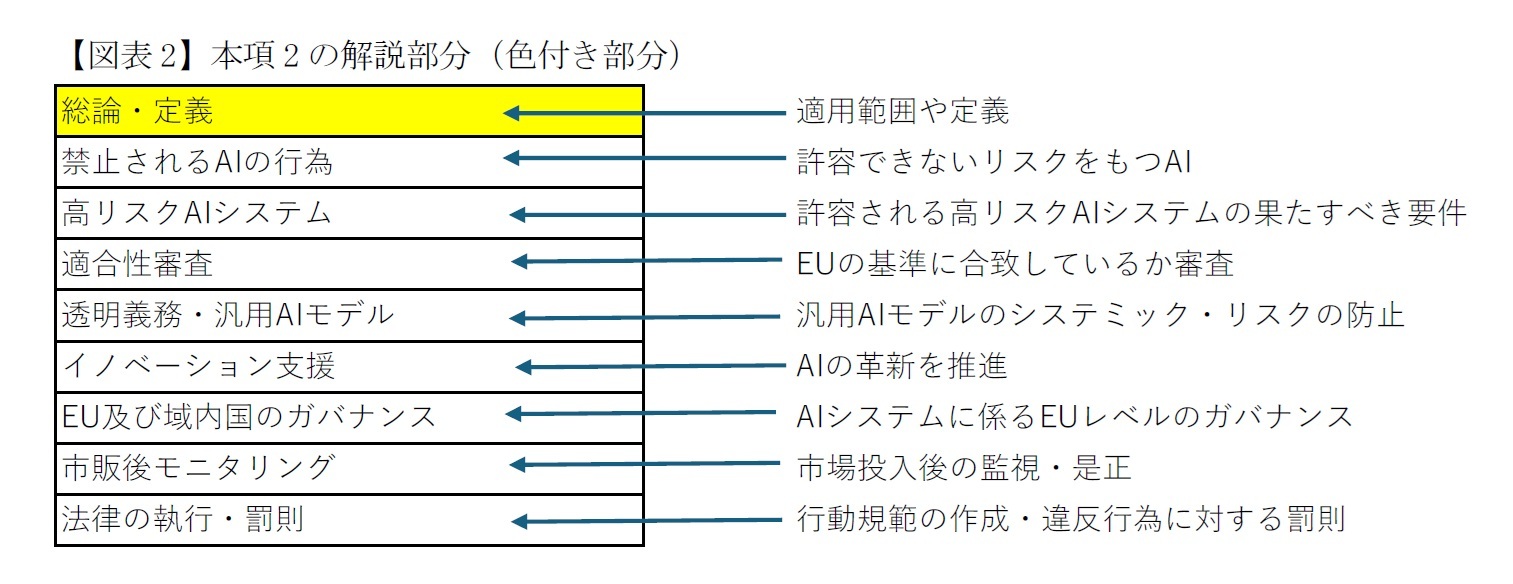

本稿では色塗りの部分、すなわち「総論・定義」「禁止されるAIの行為」を解説する。

1|本規則の適用範囲

本規則が適用される主体は、主には「提供者」「配備者」である。具体的には主に以下の通りである(2条1項)。

(a) AIシステムそのものを市場投入し、AIシステムのサービスを開始し、または汎用AIモデル1を市場投入する提供者(provider)。これらの提供者が域内に設立されたかどうか、所在しているかどうか、第三国に所在しているかどうかを問わない。

(b) 域内に事業所(place of establishment)を持つか、または域内に(本部が)所在する、AIシステムの配備者(deployer)。

(c) そのAIシステムによって出力されたアウトプットが域内で使用がされている、 第三国に事業所を置くか、または第三国に所在するAIシステムの提供者および配備者

(d) AIシステムの輸入・販売業者

(e) 製品メーカーであって自社の製品とともに、自社の名称または商標の下で、AIシステムを市場に出したり、サービスを開始したりする者

(f) EU域内に設立されていない提供者の認定代理人

(g) EU域内に所在する被害者

この適用範囲の条文を理解するには、AIシステム、汎用AIモデル、提供者、配備者などの定義を確認しなければならないが、それは次項で解説する。

1 汎用AIモデルはAIシステムの一分類であるが、特別な規定が適用されるため、本条ではAIシステムとは別に掲げられている。なお、モデルという用語とシステムという用語の相違だが、AIモデルを一要素として組み込んだものがAIシステムと呼ばれる。

本規則が適用される主体は、主には「提供者」「配備者」である。具体的には主に以下の通りである(2条1項)。

(a) AIシステムそのものを市場投入し、AIシステムのサービスを開始し、または汎用AIモデル1を市場投入する提供者(provider)。これらの提供者が域内に設立されたかどうか、所在しているかどうか、第三国に所在しているかどうかを問わない。

(b) 域内に事業所(place of establishment)を持つか、または域内に(本部が)所在する、AIシステムの配備者(deployer)。

(c) そのAIシステムによって出力されたアウトプットが域内で使用がされている、 第三国に事業所を置くか、または第三国に所在するAIシステムの提供者および配備者

(d) AIシステムの輸入・販売業者

(e) 製品メーカーであって自社の製品とともに、自社の名称または商標の下で、AIシステムを市場に出したり、サービスを開始したりする者

(f) EU域内に設立されていない提供者の認定代理人

(g) EU域内に所在する被害者

この適用範囲の条文を理解するには、AIシステム、汎用AIモデル、提供者、配備者などの定義を確認しなければならないが、それは次項で解説する。

1 汎用AIモデルはAIシステムの一分類であるが、特別な規定が適用されるため、本条ではAIシステムとは別に掲げられている。なお、モデルという用語とシステムという用語の相違だが、AIモデルを一要素として組み込んだものがAIシステムと呼ばれる。

2|若干の定義

(1) AIシステム まず、AIシステムという用語であるが、これは本規則を理解するための基本となる概念である。AIシステムとは、さまざまなレベルで自律的に動作するように設計され、配備後に新たな状況に適応することができる機械ベースのシステムであって、かつ、明示的または暗黙的な目的のために、予測、コンテンツ、推奨、または決定(これらは物理的または仮想的な環境に影響を与える)などの出力をどのように生成するかを、受け取った入力から推論するもの(3条1項)というものである。

(注記)この条文はほぼ直訳している。この条文を読んでも即座にAIシステムが何かを理解することは難しいが、前文によれば、AIシステムの主要な特徴は推論能力であるとする。この推論能力とは、「物理的・仮想的環境に影響を与えることができる予測、コンテンツ、推奨、決定などの出力を得るプロセスのことであり、入力やデータからモデルやアルゴリズム、あるいはその両方を導き出すAIシステムの能力」(前文12)のことであるとする。要するに与えられた情報から物事の答えを導き出す人間の脳のような働きをするシステムをAIシステムと呼ぶということになる。なお、AIシステムの定義は世界的に定まったものはないようであり、たとえば日本のAI事業者ガイドラインでは、AIシステムは「活用の過程を通じて様々なレベルの自立性をもって動作し学習する機能を有するソフトウェアを要素として含むシステムとする」とされている。推論能力には触れておらず、これだけを見てもAIを定義する難しさがわかる。

(2) 汎用AIモデル 汎用AIモデルとは、AIモデルであって、大規模な自律監視のもとで大量のデータで自己学習する場合を含み、有意な汎用性を示し、広範で明確なタスクを適切に実行することができるものを指す (3条63項)と定義されている。

(注記)これまでは、たとえば囲碁のAIソフトや自動車の自動運転AIのように、特定の目的に対して、特定のタスク(仕事)を実行するAIであったが、ここでいう汎用AIモデルとは人間のようにあらゆる種類(「有意な汎用性」「広範で明確なタスク」)のタスクをこなすことができるというものである。

汎用AIモデルにはChatGPTのような生成AIが該当する可能性があるが、詳細は第3回レポートを参照のこと。

(3) 提供者 提供者とは、自然人もしくは法人、公的機関、代理店またはその他の団体であって、AIシステムまたは汎用AIモデルを開発し、あるいはAIシステムまたは汎用AIモデルを他者に開発させて自己の名称・商標の下でAIシステムを市場に投入しまたはAIシステムを稼働させる者を意味する (3条3項)と定義されている。

(注記)要するに提供者は、自社でAIシステムを開発したかどうかを問わず、AIシステムを自社の名義で市場に投入しサービスを提供またはAIシステムを稼働させる者を指す。

(4) 配備者 配備者とは、自然人または法人、公的機関、代理店またはその他の団体が、自身の権限に基づきAIシステムを使用する者を意味する。 ただし、AIシステムが個人的な非職業活動の過程で使用される場合は除かれる(3条4項)

(注記)配備者とはAIシステムのユーザーである。ただし、業務上で利用するものでなければならない。したがって生成AIを個人として私的に利用している場合には本規制の適用はない。他方、会社(あるいは個人事業主)として生成AIを業務上導入している場合は配備者に該当する。

(5) 輸入業者 輸入業者とは第三国に設立された自然人または法人の名称または商標を付したAIシステムを域内市場に流通させる、域内に所在または設立された自然人または法人を意味する。

(注記)EU域外で開発流通するAIシステムは原則として本規制の対象外だが、そのAIシステムをEU域内市場に流通させる事業者は輸入業者として本規則の対象となる。

(1) AIシステム まず、AIシステムという用語であるが、これは本規則を理解するための基本となる概念である。AIシステムとは、さまざまなレベルで自律的に動作するように設計され、配備後に新たな状況に適応することができる機械ベースのシステムであって、かつ、明示的または暗黙的な目的のために、予測、コンテンツ、推奨、または決定(これらは物理的または仮想的な環境に影響を与える)などの出力をどのように生成するかを、受け取った入力から推論するもの(3条1項)というものである。

(注記)この条文はほぼ直訳している。この条文を読んでも即座にAIシステムが何かを理解することは難しいが、前文によれば、AIシステムの主要な特徴は推論能力であるとする。この推論能力とは、「物理的・仮想的環境に影響を与えることができる予測、コンテンツ、推奨、決定などの出力を得るプロセスのことであり、入力やデータからモデルやアルゴリズム、あるいはその両方を導き出すAIシステムの能力」(前文12)のことであるとする。要するに与えられた情報から物事の答えを導き出す人間の脳のような働きをするシステムをAIシステムと呼ぶということになる。なお、AIシステムの定義は世界的に定まったものはないようであり、たとえば日本のAI事業者ガイドラインでは、AIシステムは「活用の過程を通じて様々なレベルの自立性をもって動作し学習する機能を有するソフトウェアを要素として含むシステムとする」とされている。推論能力には触れておらず、これだけを見てもAIを定義する難しさがわかる。

(2) 汎用AIモデル 汎用AIモデルとは、AIモデルであって、大規模な自律監視のもとで大量のデータで自己学習する場合を含み、有意な汎用性を示し、広範で明確なタスクを適切に実行することができるものを指す (3条63項)と定義されている。

(注記)これまでは、たとえば囲碁のAIソフトや自動車の自動運転AIのように、特定の目的に対して、特定のタスク(仕事)を実行するAIであったが、ここでいう汎用AIモデルとは人間のようにあらゆる種類(「有意な汎用性」「広範で明確なタスク」)のタスクをこなすことができるというものである。

汎用AIモデルにはChatGPTのような生成AIが該当する可能性があるが、詳細は第3回レポートを参照のこと。

(3) 提供者 提供者とは、自然人もしくは法人、公的機関、代理店またはその他の団体であって、AIシステムまたは汎用AIモデルを開発し、あるいはAIシステムまたは汎用AIモデルを他者に開発させて自己の名称・商標の下でAIシステムを市場に投入しまたはAIシステムを稼働させる者を意味する (3条3項)と定義されている。

(注記)要するに提供者は、自社でAIシステムを開発したかどうかを問わず、AIシステムを自社の名義で市場に投入しサービスを提供またはAIシステムを稼働させる者を指す。

(4) 配備者 配備者とは、自然人または法人、公的機関、代理店またはその他の団体が、自身の権限に基づきAIシステムを使用する者を意味する。 ただし、AIシステムが個人的な非職業活動の過程で使用される場合は除かれる(3条4項)

(注記)配備者とはAIシステムのユーザーである。ただし、業務上で利用するものでなければならない。したがって生成AIを個人として私的に利用している場合には本規制の適用はない。他方、会社(あるいは個人事業主)として生成AIを業務上導入している場合は配備者に該当する。

(5) 輸入業者 輸入業者とは第三国に設立された自然人または法人の名称または商標を付したAIシステムを域内市場に流通させる、域内に所在または設立された自然人または法人を意味する。

(注記)EU域外で開発流通するAIシステムは原則として本規制の対象外だが、そのAIシステムをEU域内市場に流通させる事業者は輸入業者として本規則の対象となる。

3|本規則から除外されるもの

本規則から適用除外されるものとしては以下がある。

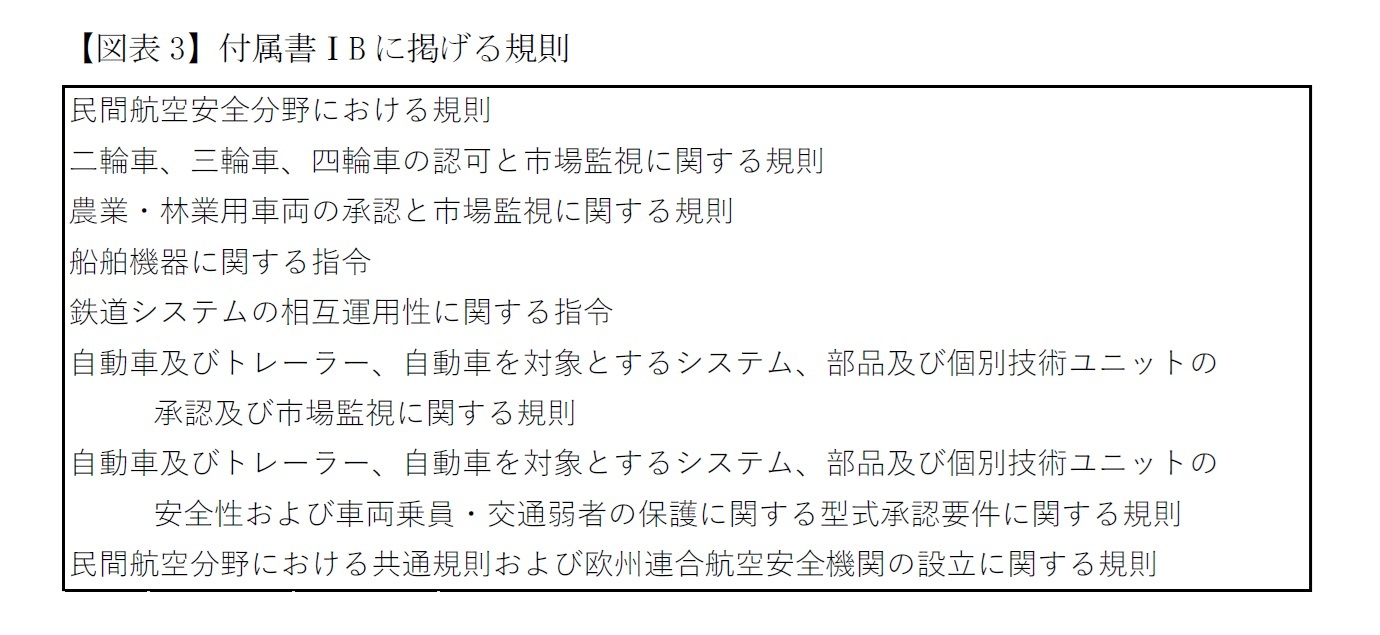

(1) 付属書ⅠB(次項、図表3参照)に掲げる民間航空の安全性に関する規則、農業用車両に関する規則、二輪、三輪、四輪車両に関する規則など、8種類のEU規則・指令の適用のある製品にかかわるAIシステムであって、高リスクAIシステム(6条1項)に該当するものについては、本規則は一部の規定を除き、適用除外されることとなっている (2条2項)。

これらのAIシステムに具体的に適用されるのは6条1項(高リスクAIシステムの分類ルール)、102条から109条である。102条から109条の内容としては、先述8種類のEU規則・指令を改定して、本規則のIII章2節(8条~15条、高リスクAIシステムの要件)の規定を踏まえ、高リスクAIシステムの要件に関する規定を導入すべきことを定めている。

(注記)付属書IBにあげられた8種類のEU規則・指令が適用される製品については、本規則を直接適用するのではなく、本規則の高リスクAIシステムに係る規定と同様の内容をそれらの8種類のEU規則の中に規律を導入することで、同様の規律が適用されることとされている。

本規則から適用除外されるものとしては以下がある。

(1) 付属書ⅠB(次項、図表3参照)に掲げる民間航空の安全性に関する規則、農業用車両に関する規則、二輪、三輪、四輪車両に関する規則など、8種類のEU規則・指令の適用のある製品にかかわるAIシステムであって、高リスクAIシステム(6条1項)に該当するものについては、本規則は一部の規定を除き、適用除外されることとなっている (2条2項)。

これらのAIシステムに具体的に適用されるのは6条1項(高リスクAIシステムの分類ルール)、102条から109条である。102条から109条の内容としては、先述8種類のEU規則・指令を改定して、本規則のIII章2節(8条~15条、高リスクAIシステムの要件)の規定を踏まえ、高リスクAIシステムの要件に関する規定を導入すべきことを定めている。

(注記)付属書IBにあげられた8種類のEU規則・指令が適用される製品については、本規則を直接適用するのではなく、本規則の高リスクAIシステムに係る規定と同様の内容をそれらの8種類のEU規則の中に規律を導入することで、同様の規律が適用されることとされている。

(2024年10月16日「基礎研レポート」)

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【EUのAI規則(1/4)-総論、定義、禁止されるAIの行為】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

EUのAI規則(1/4)-総論、定義、禁止されるAIの行為のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!