- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- 国際的なデジタル貿易と日本の赤字

国際的なデジタル貿易と日本の赤字

経済研究部 主任研究員 高山 武士

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

「デジタル赤字」とは

日本の「デジタル赤字」は、コンピュータサービス(ゲームのサブスクリプション、クラウドサービス、ウェブ会議システム利用料等)、著作権等利用料(動画などのコンテンツ配信関連等)、専門・経営コンサルティングサービス(インターネット広告スペース利用料等)といったサービス収支の赤字が大きい分野を指す(表紙図表1・図表4)4。日本の場合、「デジタル赤字」でも、より広範囲の概念としてWTOが集計している「デジタル納品サービス収支」のいずれでも、19年頃から赤字が拡大している(図表5)。特にコロナ禍後は、ヒトの動きが制限されるなかで、物理的な接触を限定できるデジタル関連のサービス貿易が広く行われている可能性もある。

1 例えば、IMF-OECD-UNCTAD-WTO(2024), Handbook on Measuring Digital Trade。

2 例えば、財貿易でも注文がオンラインであればデジタル発注に該当するため、WTOなどのデジタル貿易に該当することになる。デジタルによる納品がなされるサービスも、保険・年金サービスなど日本で使われる「デジタル赤字」よりも広範囲の対象を含む。デジタル納品サービスについてはWTOのDigitally delivered services trade datasetも参照。

3 例えば、内閣府(2024)「令和6年度 年次経済財政報告 ―熱量あふれる新たな経済ステージへ―」の第1章第1節。財務省(2024)「国際収支から見た日本経済の課題と処方箋 報告書」など。デジタル関連収支に通信サービス(インターネットなど通信手段の利用代金)および情報サービス(ニュース配信といった、音声・映像やソフトウェア以外のコンテンツ代金等)も含めることもあるが、日本においてはこれらの金額はそれほど大きくない(図表1参照)。例えば、松瀬澪奈、齋藤誠、森下謙太郎(2023)「国際収支統計からみたサービス取引のグローバル化」『日銀レビュー』2023年8月や、内閣府(2023)「日本経済2022-2023 -物価上昇下の本格的な成長に向けて-」の第1章第1節コラム1-1。

4 上記脚注1の内閣府および財務省の資料では、デジタル関連サービスとしてこれらを上げている。

5 知的財産権等使用料の細目である「著作権等利用料」は日本独自の項目である。日本の国際収支統計では、知的財産権等使用料を著作権等利用料と産業財産権等使用料に区分している。前者は赤字だが、後者は特許権など日本に強みがある領域であり、大幅な黒字となっているため、「デジタル赤字」と言った場合は後者が除かれている(図表1・4も参照)。ただし、知的財産権等使用料の細目データが入手できる国・地域は限られており、以下で見る多くのケースでは、デジタル収支として知的財産権等使用料は含まれていない。ただし、統計によっては、知的財産等使用料の細目として「コンピュータソフトウェアにかかるライセンス料」および「音響・映像関連製品にかかるライセンス料」が利用できる場合がある。これらの数値が利用できる場合には、著作権等利用料の代わりにこれらの合計を用いている。

6 飯塚信夫「サービス収支赤字拡大の主因~「デジタル赤字」って大きいの?」『note』2023年2月9日(24年8月27日アクセス)も参照。

デジタル貿易の規模と特徴的な地域

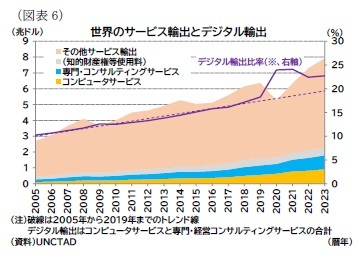

UNCTADのデータベースによれば、23年の世界全体のサービス輸出は約7.9兆ドルである。なお、財輸出は25兆ドル程度で、サービス輸出は財輸出の30%程度の規模となっている7。このサービス輸出のうち、デジタル輸出に関する項目は、コンピュータサービス輸出が9160億ドル(サービス輸出に占める比率は11.6%)、専門・経営コンサルティングサービス輸出が8824億ドル(同11.2%)となる(知的財産権等使用料の内訳が不明であるため、著作権等利用料に相当する金額は除外)。これらの2項目を合わせたデジタル輸出はサービス輸出の2割強を占めている。近年、この比率は緩やかに上昇を続けており、コロナ禍後には、上昇トレンドを上回る伸びを見せている(図表6)。

UNCTADのデータベースによれば、23年の世界全体のサービス輸出は約7.9兆ドルである。なお、財輸出は25兆ドル程度で、サービス輸出は財輸出の30%程度の規模となっている7。このサービス輸出のうち、デジタル輸出に関する項目は、コンピュータサービス輸出が9160億ドル(サービス輸出に占める比率は11.6%)、専門・経営コンサルティングサービス輸出が8824億ドル(同11.2%)となる(知的財産権等使用料の内訳が不明であるため、著作権等利用料に相当する金額は除外)。これらの2項目を合わせたデジタル輸出はサービス輸出の2割強を占めている。近年、この比率は緩やかに上昇を続けており、コロナ禍後には、上昇トレンドを上回る伸びを見せている(図表6)。

アイルランドは法人税率の低さ(12.5%)から、グーグルやアップル、フェイスブックなどグローバルIT企業が重要拠点を設け、各国に提供したサービスに対して、ライセンス料などの形で利益を集約し、税負担を軽くしているとされる8。近年はこうしたグローバル大企業の節税策に対し、サービスを利用国への課税権の配分や、15%という最低税率の設定(いわゆるグローバル・ミニマム課税)9の動きが進んでいる10。こうした動きは軽課税国のメリットを軽減させるが、アイルランドは単なる帳簿上の拠点ではなく、IT人材が豊富であることや公用語が英語であることなどを背景にIT関連サービスが集積しており、アイルランドの競争力とデジタル輸出を行う上での強みを維持させていると見られる。例えば、アイルランドは欧州におけるデータセンターの一大集積地でもあり、IT化が進むなか、その存在感が増している11。アイルランドは10年代半ば以降、グローバルIT企業の規模拡大と平仄を合わせる形で、世界全体のデジタル輸出に占める比率を高めている(図表8)。

インドは安価な労働力と人材を背景に、IT関連サービス、ソフトウェア開発に強みを持ち、コールセンターや経理処理、ITシステム支援といった大手企業の業務の一部受託、いわゆるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を積極的に行っており、この分野で大幅な黒字を計上している14。

英国は、本稿での区分上デジタル輸出に分類される大部分が専門・経営コンサルティングサービスであるが、特に経営コンサルティングや広報サービスのシェアが大きい。日本のデジタル輸入で大きいと見られる広告サービス(ウェブサイト等)など、「デジタル」としてイメージされるシェアは限定的となっている可能性がある(米国も同様の傾向)。

収支差に注目すると、日本のほか、オランダやドイツでも収支差がマイナス(赤字)となっている(前掲図表7)。ただし、オランダやドイツはEUの一部でEU域内での取引規模も大きく(サービス貿易自体も約半分は域内)、EU域外とのデジタル輸出入に限定すれば、ドイツ、オランダともに域内外を合計したデジタル赤字よりも縮小する(図表12・13)。また、EUは先ほど見たアイルランドという世界最大のデジタル黒字国を有している。ドイツは財輸出を伸ばす一方でアイルランドはデジタル輸出を伸ばすといった、比較優位の観点から地域別の強みを活かした分業が進んでおり、その結果、アイルランド以外の国のデジタル収支が赤字化しているという捉え方もできるだろう。EU全体で捉えれば、EU域外に対して大幅なデジタル黒字を計上している(図表14、前掲図表2・3)。

収支差に注目すると、日本のほか、オランダやドイツでも収支差がマイナス(赤字)となっている(前掲図表7)。ただし、オランダやドイツはEUの一部でEU域内での取引規模も大きく(サービス貿易自体も約半分は域内)、EU域外とのデジタル輸出入に限定すれば、ドイツ、オランダともに域内外を合計したデジタル赤字よりも縮小する(図表12・13)。また、EUは先ほど見たアイルランドという世界最大のデジタル黒字国を有している。ドイツは財輸出を伸ばす一方でアイルランドはデジタル輸出を伸ばすといった、比較優位の観点から地域別の強みを活かした分業が進んでおり、その結果、アイルランド以外の国のデジタル収支が赤字化しているという捉え方もできるだろう。EU全体で捉えれば、EU域外に対して大幅なデジタル黒字を計上している(図表14、前掲図表2・3)。

7 IMFのデータベースによると、22年の世界全体の財輸出は約24.3兆ドル、サービス輸出は約7.1兆ドルである。経常収支で財・サービス収支以外の大きな項目である、第一次所得の受取額は約5.4兆ドルとなっている。

8 日本経済新聞「GAFAの税負担、なぜ軽い? ビジュアル解説」2021年5月13日(24年8月27日アクセス)。なお、本文ではライセンス料と記載しているが、後述するようにアイルランドはロイヤリティ・ライセンスの収支に関しては圧倒的に支払が多い。アイルランドへの利益集約が国際収支統計におけるライセンス・ロイヤリティ(知的財産権等使用料)として計上されているかは不明である。

9 財務省「「国際課税」を知ろう」『もっと知りたい税のこと 令和4年6月』(24年8月27日アクセス)。

10 グローバル企業の提供するサービスについて、かつては契約相手が日本法人ではなく、売上も日本現法で計上していなかったが、最近では日本現法と契約し、売上を計上する動きが見られる(例えば、日本経済新聞「米IT、日本で直接納税 アマゾンが法人税150億円納付」2019年12月29日(24年8月27日アクセス))。

11 例えば、アマゾンはアイルランドでのクラウドサービス(AWS)事業が多くの雇用を生み出し、経済成長にも貢献していることをアピールしている(Amazon, Five ways AWS data centres benefit local communities in Ireland, October 26, 2023(24年8月27日アクセス))。一方で、その成長の速さから電力需要のひっ迫といった課題も指摘される(例えば、Kenza Bryan, Data centres curbed as pressure grows on electricity grids, February 12 2024(24年8月27日アクセス))。

12 地域別で入手可能なデータの制約上、通信・コンピュータ・情報サービスの輸入合計とそれに対するシェアを記載している。ただし、通信・コンピュータ・情報サービス輸入のほとんどがコンピュータサービス輸入である。

13 アイルランドとオランダを利用した節税スキーム(いわゆるダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチ)が利用できなくなって以降、アイルランド統計ではロイヤリティ・ライセンス支出のうち米国向けが7割以上を占める。しかし、米国の統計では補足できておらず、資金の流れが不透明な部分もある(Ana Maria Santacreu and Samuel Moore, Unpacking Discrepancies in American and Irish Royalty Reporting, Federal Reserve Bank of St. Louis, On the Economy Blog, August 08, 2024(24年8月27日アクセス))。

14 米国との時差(グローバルなシフト制を構築することで1日の合計稼働時間が長くなる)もメリットとして言及されることがある。

15 例えば、Benjamin Parkin and Chris Kay, AI could kill off most call centres, says Tata Consultancy Services head, Financial Times, April 25 2024(24年8月27日アクセス)、Megha Mandavia「AIで激震、インドのアウトソーシング業界」『The Wall Street Journal(日本語)』2024年8月14日(24年8月27日アクセス)など。

(2024年08月28日「Weekly エコノミスト・レター」)

03-3512-1818

- 【職歴】

2006年 日本生命保険相互会社入社(資金証券部)

2009年 日本経済研究センターへ派遣

2010年 米国カンファレンスボードへ派遣

2011年 ニッセイ基礎研究所(アジア・新興国経済担当)

2014年 同、米国経済担当

2014年 日本生命保険相互会社(証券管理部)

2020年 ニッセイ基礎研究所

2023年より現職

・SBIR(Small Business Innovation Research)制度に係る内閣府スタートアップ

アドバイザー(2024年4月~)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

高山 武士のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/03 | ブラジルGDP(2025年4-6月期)-内需は弱く、輸出も減速 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/03 | ユーロ圏消費者物価(25年8月)-2%目標付近で横ばい推移が継続 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/02 | ユーロ圏失業率(2025年7月)-若年失業率は過去最低水準を更新 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/08/20 | 日米欧の産業別の経済成長 | 高山 武士 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年09月03日

ブラジルGDP(2025年4-6月期)-内需は弱く、輸出も減速 -

2025年09月03日

増え行く単身世帯と消費市場への影響(4)-教養娯楽・交際費から見る「自分時間」「人間関係」「自己表現」への投資 -

2025年09月03日

DC制度運営の再点検を -

2025年09月03日

成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 -

2025年09月03日

日本の人的資本投資の現状と課題

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【国際的なデジタル貿易と日本の赤字】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

国際的なデジタル貿易と日本の赤字のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!