- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 世界経済 >

- AIはGDPを生成できるか

コラム

2023年07月10日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

AIは付加価値を生み出し、経済成長の起爆剤になるだろうか。

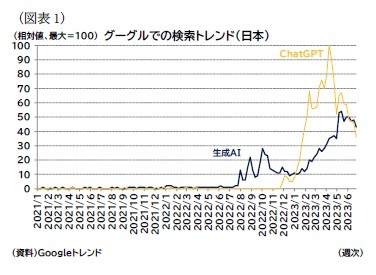

昨年夏に相次いで公開された画像生成AI(7月のMidjourney、8月のStable Diffusionが代表的)、その後に公開された対話型生成AI(11月のChatGPTが代表的)をきっかけに、生成AIが世の中に急速に浸透した。

昨年夏に相次いで公開された画像生成AI(7月のMidjourney、8月のStable Diffusionが代表的)、その後に公開された対話型生成AI(11月のChatGPTが代表的)をきっかけに、生成AIが世の中に急速に浸透した。これらのAIが、人間にとって自然な画像や対話を生成するため、既存の機械やソフトウェアでは代替できなかった知的労働や頭脳労働を代替できるのではないか、との期待も高まっている。生成AIの登場により、産業革命のような「革命」が起きるのではないか、という意見もある。

そこで、このコラムでは経済が高成長する条件について整理し、生成AIがこうした条件を満たす存在になるかを考えてみたい。

現代では、経済的な豊かさはGDPで測られることが一般的である。

GDPはある期間(例えば1年間)に使うモノやサービスの総量であり、経済的に豊かになるとは、ある期間に使うモノやサービスの総量が増えることを意味する。モノやサービスを生み出す生産者側に立てば、ある期間に生産するモノやサービスの総量が増える、ということでもある。

つまり経済成長とは、使われるモノやサービスの総量が増え、同時に生産される総量が増えることである。なお、これはフローの概念であってストックとして保有される資産や富の総量とは異なる。

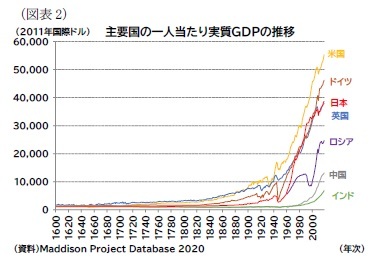

例えば、経済の急拡大に貢献した産業革命では、化石燃料を用いた技術が生まれた。新技術によって既存のモノやサービスの生産効率が劇的に向上し、また新しいモノやサービスも発明された。具体的には、紡績機による綿織物の生産増や、蒸気機関による輸送サービス能力向上が挙げられるだろう。

このとき、まず生産性の向上や新製品の発明と同時に、需要も生み出されていることに着目したい。

例えば、ある定食屋さんで、これまで1日100食作って完売していたA定食を、生産性が上がって1日300食作れるようになったとする。しかし、これまで同様に100食しか売れないのであれば(この恩恵を享受する人がいないので)、経済的な豊かさは変わらない。

需要のないモノやサービスを沢山作れるようになったとしても、それは経済成長に寄与する生産性向上ではない。ただし、定食屋さんがA定食を作るのに必要な時間が1/3に短縮され、空いた時間で新しいモノやサービスを提供できるかもしれない(例えばお弁当の販売など)。新しく売れるようなモノやサービスが提供できれば、生み出され、また消費されるモノ・サービスの総量が増えるので、経済成長につながる。

次に新しいB定食を生み出した場合を考えたい。

必ずしも、新しいB定食が開発されたからといって経済成長に寄与するとは限らない。B定食が売れた分、A定食の売上が減る可能性があるためだ。経済成長が促されるには、既存のAからBに需要が移動するだけではダメで、AとBの合計の付加価値が増えている必要がある。例えば、B定食は原価が安く販売価格を下げられるためお客さんが増える、あるいは、B定食はA定食と原価は同じだが味が良いので高い値段で売れる、といった必要がある。なお、この定食屋さんの売上が増えたとしても、他の定食屋さんの売上が減ってしまえば、外食業界全体で経済成長したことにはならない。経済全体が成長するためには、経済全体で見たときの付加価値の合計が増える必要がある。

産業革命の紡績機が大量の糸を生産するように、生成AIは画像や文章といったコンテンツを大量に生産してくれる。生産力は、「量」の面では人間を超えており、「質」の面でも人間に匹敵する自然なものを生成するように思われる(すべてが人間を超えているとは言えないが、少なくとも、現在利用可能な生成AIの描く画像や翻訳能力は筆者の能力を超えている)。AIを利用した新製品もこれから多く登場しそうだ。

このとき、上で見たように、AIによってGDPが増えるかは、AIを利用することで全体の需要が増えたり、付加価値の高いモノやサービスが生み出せたりするかが、重要となるだろう。

さらに、全体の需要や付加価値の大きさを決めるのは、あくまで人間であるということも重要だろう。

例えば、AIの将棋の腕前は人間を上回っているとされるが、人間が、AI同士の対局よりも人間同士の対局により大きな満足感(効用)を得るのであれば、人間同士の対局から生み出される付加価値の方が高くなるだろう。

また、付加価値の計測には、基本的には売買金額が利用される。空気は人間にとって必要不可欠であるが、草花が生産する空気を人間が無償で消費する場合にはGDPとはならない。一方、海中でダイビングを楽しむために酸素ボンベを購入する場合にはGDPの一部になる。

GDPは、最終的に「人間が」どれだけ需要するかで決まる。AI自身がお金を使ってモノやサービスを購入するわけでない。「人間が」満足度(効用)を高めるために、モノやサービスを購入して使ったお金がGDPとなる(厳密には、一部市場で売買されないモノやサービスもある)。

AIが生み出したモノやサービスは、結局、人間がAIにモノやサービスを生み出させているのであり、それを購入するのも人間である。AI自身も学習用データとしてコンテンツを「消費」するかもしれないが、それも究極的には人間が使うためである。AIがデータを「消費」するからGDPが増えるのではなく、AIを利用することで生まれるモノやサービスが人間にとって魅力的で、最終的に人間の満足度が高まる(効用が得られる)から需要や付加価値(GDP)が増えるのである。

つまり、経済成長を考える上では、AIを利用することで生み出されたモノやサービスに対し、人間がどれだけ価値を見出すか、利便性や魅力を感じて人間が使うか、が重要と言える。

需要があるにも関わらず、人手不足でモノやサービスの生産が足りていない業界においては、AIが人間の生産を代替し、AIを利用することで生み出されたモノやサービスに対して、人間が感じる利便性や魅力、満足度(効用)が減らなければ、需要が増える可能性がある。先進国では、とりわけコロナ禍以降、総じて人手不足感が強まっている。AIを活用して供給制約が解消できれば需要の押し上げに直結する可能性がある(生産力が上がって価格が下がれば、欧米で課題となっているインフレ鎮静化にも寄与するかもしれない)。

ただ、それだけでは「革命」というには物足りない印象もある。

産業革命以降、鉄道や飛行機、テレビやインターネット、スマホといった「革命」前には想像できなかったモノやサービスが登場し、生活習慣は大きく変わった。既存業界の課題解決にとどまらず、新しい業界が登場、発展した。人間がそれらの新しいモノ・サービスに利便性や魅力を感じて、使うようになり、それらを生産する業界が発展したためである。

GDPはある期間(例えば1年間)に使うモノやサービスの総量であり、経済的に豊かになるとは、ある期間に使うモノやサービスの総量が増えることを意味する。モノやサービスを生み出す生産者側に立てば、ある期間に生産するモノやサービスの総量が増える、ということでもある。

つまり経済成長とは、使われるモノやサービスの総量が増え、同時に生産される総量が増えることである。なお、これはフローの概念であってストックとして保有される資産や富の総量とは異なる。

例えば、経済の急拡大に貢献した産業革命では、化石燃料を用いた技術が生まれた。新技術によって既存のモノやサービスの生産効率が劇的に向上し、また新しいモノやサービスも発明された。具体的には、紡績機による綿織物の生産増や、蒸気機関による輸送サービス能力向上が挙げられるだろう。

このとき、まず生産性の向上や新製品の発明と同時に、需要も生み出されていることに着目したい。

例えば、ある定食屋さんで、これまで1日100食作って完売していたA定食を、生産性が上がって1日300食作れるようになったとする。しかし、これまで同様に100食しか売れないのであれば(この恩恵を享受する人がいないので)、経済的な豊かさは変わらない。

需要のないモノやサービスを沢山作れるようになったとしても、それは経済成長に寄与する生産性向上ではない。ただし、定食屋さんがA定食を作るのに必要な時間が1/3に短縮され、空いた時間で新しいモノやサービスを提供できるかもしれない(例えばお弁当の販売など)。新しく売れるようなモノやサービスが提供できれば、生み出され、また消費されるモノ・サービスの総量が増えるので、経済成長につながる。

次に新しいB定食を生み出した場合を考えたい。

必ずしも、新しいB定食が開発されたからといって経済成長に寄与するとは限らない。B定食が売れた分、A定食の売上が減る可能性があるためだ。経済成長が促されるには、既存のAからBに需要が移動するだけではダメで、AとBの合計の付加価値が増えている必要がある。例えば、B定食は原価が安く販売価格を下げられるためお客さんが増える、あるいは、B定食はA定食と原価は同じだが味が良いので高い値段で売れる、といった必要がある。なお、この定食屋さんの売上が増えたとしても、他の定食屋さんの売上が減ってしまえば、外食業界全体で経済成長したことにはならない。経済全体が成長するためには、経済全体で見たときの付加価値の合計が増える必要がある。

産業革命の紡績機が大量の糸を生産するように、生成AIは画像や文章といったコンテンツを大量に生産してくれる。生産力は、「量」の面では人間を超えており、「質」の面でも人間に匹敵する自然なものを生成するように思われる(すべてが人間を超えているとは言えないが、少なくとも、現在利用可能な生成AIの描く画像や翻訳能力は筆者の能力を超えている)。AIを利用した新製品もこれから多く登場しそうだ。

このとき、上で見たように、AIによってGDPが増えるかは、AIを利用することで全体の需要が増えたり、付加価値の高いモノやサービスが生み出せたりするかが、重要となるだろう。

さらに、全体の需要や付加価値の大きさを決めるのは、あくまで人間であるということも重要だろう。

例えば、AIの将棋の腕前は人間を上回っているとされるが、人間が、AI同士の対局よりも人間同士の対局により大きな満足感(効用)を得るのであれば、人間同士の対局から生み出される付加価値の方が高くなるだろう。

また、付加価値の計測には、基本的には売買金額が利用される。空気は人間にとって必要不可欠であるが、草花が生産する空気を人間が無償で消費する場合にはGDPとはならない。一方、海中でダイビングを楽しむために酸素ボンベを購入する場合にはGDPの一部になる。

GDPは、最終的に「人間が」どれだけ需要するかで決まる。AI自身がお金を使ってモノやサービスを購入するわけでない。「人間が」満足度(効用)を高めるために、モノやサービスを購入して使ったお金がGDPとなる(厳密には、一部市場で売買されないモノやサービスもある)。

AIが生み出したモノやサービスは、結局、人間がAIにモノやサービスを生み出させているのであり、それを購入するのも人間である。AI自身も学習用データとしてコンテンツを「消費」するかもしれないが、それも究極的には人間が使うためである。AIがデータを「消費」するからGDPが増えるのではなく、AIを利用することで生まれるモノやサービスが人間にとって魅力的で、最終的に人間の満足度が高まる(効用が得られる)から需要や付加価値(GDP)が増えるのである。

つまり、経済成長を考える上では、AIを利用することで生み出されたモノやサービスに対し、人間がどれだけ価値を見出すか、利便性や魅力を感じて人間が使うか、が重要と言える。

需要があるにも関わらず、人手不足でモノやサービスの生産が足りていない業界においては、AIが人間の生産を代替し、AIを利用することで生み出されたモノやサービスに対して、人間が感じる利便性や魅力、満足度(効用)が減らなければ、需要が増える可能性がある。先進国では、とりわけコロナ禍以降、総じて人手不足感が強まっている。AIを活用して供給制約が解消できれば需要の押し上げに直結する可能性がある(生産力が上がって価格が下がれば、欧米で課題となっているインフレ鎮静化にも寄与するかもしれない)。

ただ、それだけでは「革命」というには物足りない印象もある。

産業革命以降、鉄道や飛行機、テレビやインターネット、スマホといった「革命」前には想像できなかったモノやサービスが登場し、生活習慣は大きく変わった。既存業界の課題解決にとどまらず、新しい業界が登場、発展した。人間がそれらの新しいモノ・サービスに利便性や魅力を感じて、使うようになり、それらを生産する業界が発展したためである。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年07月10日「研究員の眼」)

03-3512-1818

経歴

- 【職歴】

2006年 日本生命保険相互会社入社(資金証券部)

2009年 日本経済研究センターへ派遣

2010年 米国カンファレンスボードへ派遣

2011年 ニッセイ基礎研究所(アジア・新興国経済担当)

2014年 同、米国経済担当

2014年 日本生命保険相互会社(証券管理部)

2020年 ニッセイ基礎研究所

2023年より現職

・SBIR(Small Business Innovation Research)制度に係る内閣府スタートアップ

アドバイザー(2024年4月~)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

高山 武士のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/15 | 英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/14 | ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | ユーロ圏失業率(2025年8月)-失業率は6.3%で低水準だがやや悪化 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【AIはGDPを生成できるか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

AIはGDPを生成できるかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!