- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- MUFGにおけるファイアウォール問題

2024年08月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

2024年6月24日金融庁は、三菱UFJファイナンシャルグループ(MUFG)のうち、三菱UFJ銀行(以下、BK)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(以下、S1)、モルガン・スタンレーMUFG証券(以下、S2)に対して行政処分を行うとともに報告徴求を行った1。事例としては主に銀行と証券の間の情報分離の問題、すなわち、ファイアウォールの問題にかかわるものである。

ファイアウォールは基本書などでは抽象的に説明がなされることも多いが、本事例では具体的な行為が金融庁プレスリリースに記載されている。

そこで本稿ではプレスリリースに則って具体的事例を確認しつつ、翻ってファイアウォール規制がどのように規定されているのかを見ていきたい。

ファイアウォールは基本書などでは抽象的に説明がなされることも多いが、本事例では具体的な行為が金融庁プレスリリースに記載されている。

そこで本稿ではプレスリリースに則って具体的事例を確認しつつ、翻ってファイアウォール規制がどのように規定されているのかを見ていきたい。

2――ファイアウォール規制と法人関係情報の問題

1|事例1の概要

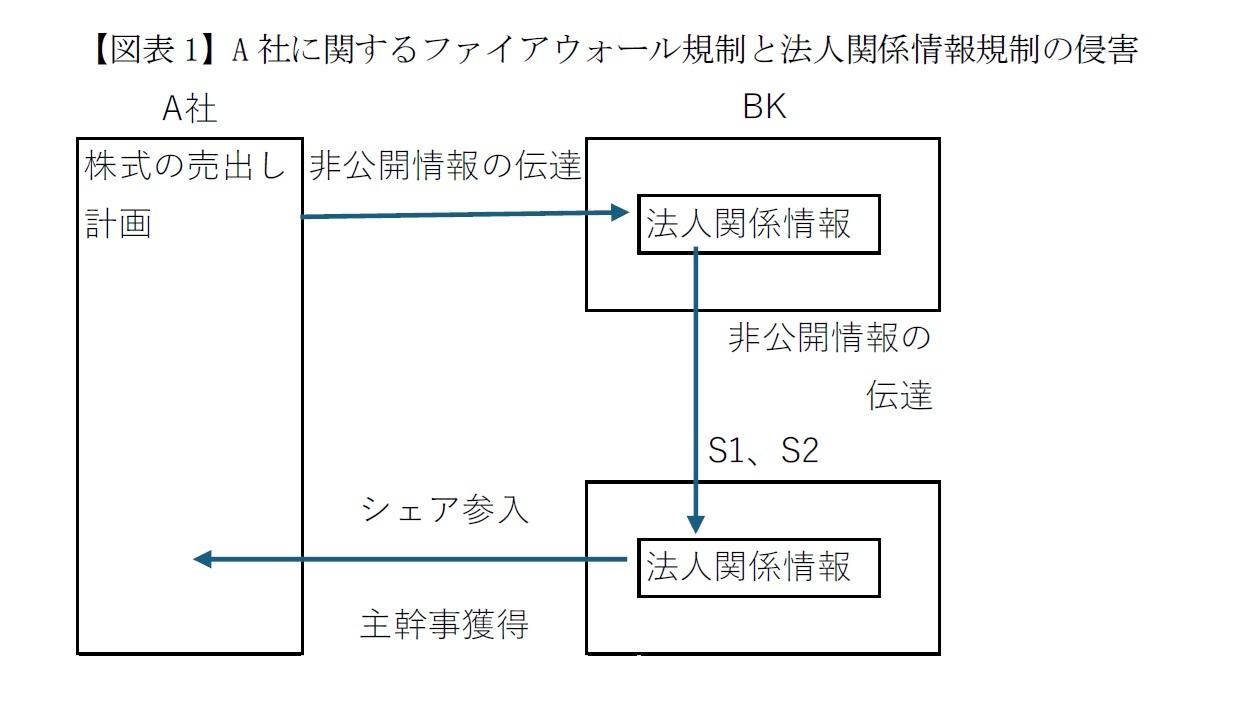

A社はBKに対してA社株式の売出しに関する非公開情報を伝えていた。また、A社役員みずからがBKに対して系列証券会社(S1、S2)への情報提供の禁止を再三にわたって伝えていた。しかしBK専務執行役(当時)は、系列証券会社が株式売出しの主幹事を獲得するため、売出しの実行時期、金額、方法に関する情報をS1の役職員に伝達した。S1の職員はさらにS2の職員に伝達した。

これを受け、S1およびS2の役職員は当該非公開情報を利用して営業戦略を企画し、A社に対して引受契約の締結に係る勧誘を行った。

後述の通り、証券会社(法律上は第一種金融商品取引業者)は、顧客企業の書面等の同意がなければ非公開情報の提供・受領を行うことが禁止されている。ところが証券会社であるS1に非公開情報を提供したBKでは、役員がA社との間で情報をS1に伝達する黙約があると代表取締役に虚偽の報告を行っただけで、BK内ではそれ以上の対応は行われなかった。

そして、S1の代表取締役副社長はBKからA社の非公開情報を受領したうえで、社内で共有するとともに、S2へも伝達した。S1およびS2においてもコンプライアンス部門に報告を行うなどの対処はなされなかったようである(図表1)。

A社はBKに対してA社株式の売出しに関する非公開情報を伝えていた。また、A社役員みずからがBKに対して系列証券会社(S1、S2)への情報提供の禁止を再三にわたって伝えていた。しかしBK専務執行役(当時)は、系列証券会社が株式売出しの主幹事を獲得するため、売出しの実行時期、金額、方法に関する情報をS1の役職員に伝達した。S1の職員はさらにS2の職員に伝達した。

これを受け、S1およびS2の役職員は当該非公開情報を利用して営業戦略を企画し、A社に対して引受契約の締結に係る勧誘を行った。

後述の通り、証券会社(法律上は第一種金融商品取引業者)は、顧客企業の書面等の同意がなければ非公開情報の提供・受領を行うことが禁止されている。ところが証券会社であるS1に非公開情報を提供したBKでは、役員がA社との間で情報をS1に伝達する黙約があると代表取締役に虚偽の報告を行っただけで、BK内ではそれ以上の対応は行われなかった。

そして、S1の代表取締役副社長はBKからA社の非公開情報を受領したうえで、社内で共有するとともに、S2へも伝達した。S1およびS2においてもコンプライアンス部門に報告を行うなどの対処はなされなかったようである(図表1)。

2|事例2の概要

B社は企業買収を予定しており、買収資金に係る融資契約の締結に向け、B社はBKと交渉していた。その交渉過程で本件買収の実施予定に関する非公開情報をBK行員が受領した際、BK行員は、B社から求められて本件買収に係る秘密保持契約を交わした。それにもかかわらず、BK行員はB社の秘密保持契約に反し、S1に非公開情報を提供した。

S1はB社の企業買収に係る非公開情報にかかる情報共有が法令違反であると知りながら、非公開情報を受領し、これをS1の代表取締役副社長(当時)を含めた社内関係者に共有し、さらにS2に提供した。事例2について、各社ともコンプライアンス部門への報告等はなされていない。

B社は企業買収を予定しており、買収資金に係る融資契約の締結に向け、B社はBKと交渉していた。その交渉過程で本件買収の実施予定に関する非公開情報をBK行員が受領した際、BK行員は、B社から求められて本件買収に係る秘密保持契約を交わした。それにもかかわらず、BK行員はB社の秘密保持契約に反し、S1に非公開情報を提供した。

S1はB社の企業買収に係る非公開情報にかかる情報共有が法令違反であると知りながら、非公開情報を受領し、これをS1の代表取締役副社長(当時)を含めた社内関係者に共有し、さらにS2に提供した。事例2について、各社ともコンプライアンス部門への報告等はなされていない。

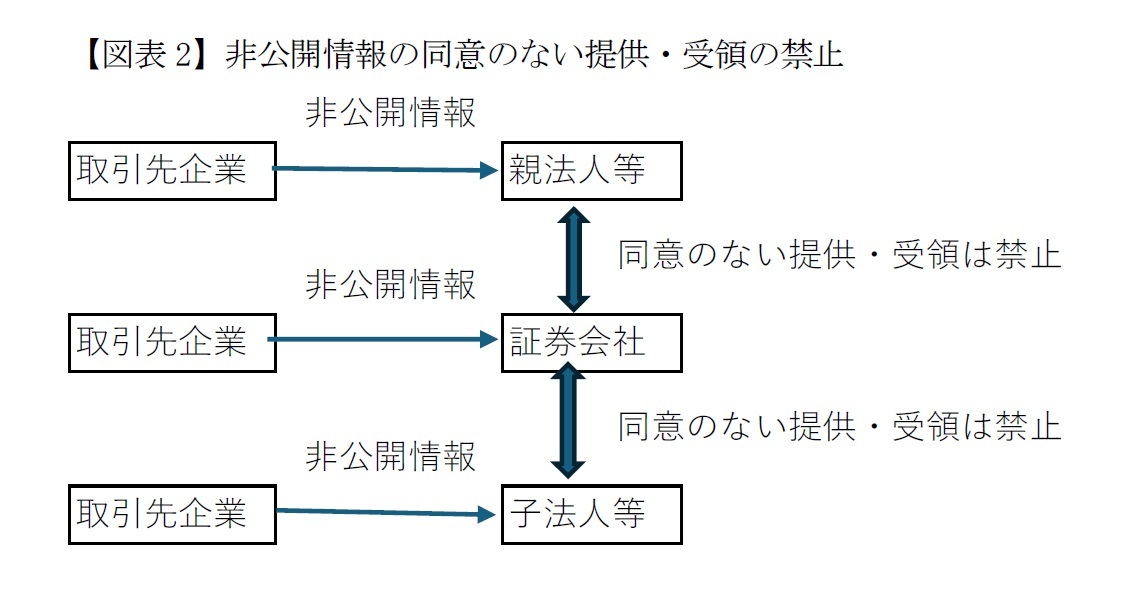

これはいわゆるファイアウォール規制と呼ばれるものである。具体的には、親子関係にある銀行・証券会社それぞれの顧客との取引や地位を行っているところ、それらの親子会社が有している顧客への影響力を利用した営業活動等により、市場機能が歪められるといった弊害を防止するためのものである。より具体的には(1)証券会社等の経営の独立性・健全性の確保、(2)利益相反の防止、(3)市場仲介者間の公正な競争の確保(親子法人等の発行者や投資者に対する影響力を勘案する観点)や(4)顧客の保護が挙げられる2。

事例1ではおそらくA社のメインバンクであろうBKが、そのグループ会社であるS1、S2に主幹事を取らせるために、A社の明示的な意向に反してS1、S2に非公開情報を提供し、S1、S2はこれを受領している。事例1では、A社はS1、S2を通じてBKの意向に影響を受けた可能性がある。またこのような競争上の優位性が、手数料の水準や純粋なサービスレベルなどによらずに生じたことにより、証券市場の公正な競争の確保に支障をきたした可能性がある。そしてこの情報の共有についてA社の明示的な意向に反して行われていたため、上述の府令153条1項7号に違反する(対象は、S1、S2)。

また事例2では、B社とBKの間でBKの親子会社の情報共有の同意どころか、守秘義務契約まで締結しているのにもかかわらず、グループ内で情報を共有してしまっている。事例2も同様に府令153条1項7号に違反する。リリースでは事例2についてその後の系列証券会社の動きが記載されていないが、企業買収にかかわる何らかの取引への参入を持ちかけていると推測される(対象はS1)。

1 正式名称は金融商品取引業者に関する内閣府令という。

2 松尾直彦「金融商品取引法(第6版)」(2021年商事法務)p484参照。

事例1ではおそらくA社のメインバンクであろうBKが、そのグループ会社であるS1、S2に主幹事を取らせるために、A社の明示的な意向に反してS1、S2に非公開情報を提供し、S1、S2はこれを受領している。事例1では、A社はS1、S2を通じてBKの意向に影響を受けた可能性がある。またこのような競争上の優位性が、手数料の水準や純粋なサービスレベルなどによらずに生じたことにより、証券市場の公正な競争の確保に支障をきたした可能性がある。そしてこの情報の共有についてA社の明示的な意向に反して行われていたため、上述の府令153条1項7号に違反する(対象は、S1、S2)。

また事例2では、B社とBKの間でBKの親子会社の情報共有の同意どころか、守秘義務契約まで締結しているのにもかかわらず、グループ内で情報を共有してしまっている。事例2も同様に府令153条1項7号に違反する。リリースでは事例2についてその後の系列証券会社の動きが記載されていないが、企業買収にかかわる何らかの取引への参入を持ちかけていると推測される(対象はS1)。

1 正式名称は金融商品取引業者に関する内閣府令という。

2 松尾直彦「金融商品取引法(第6版)」(2021年商事法務)p484参照。

4|法人関係情報の問題点

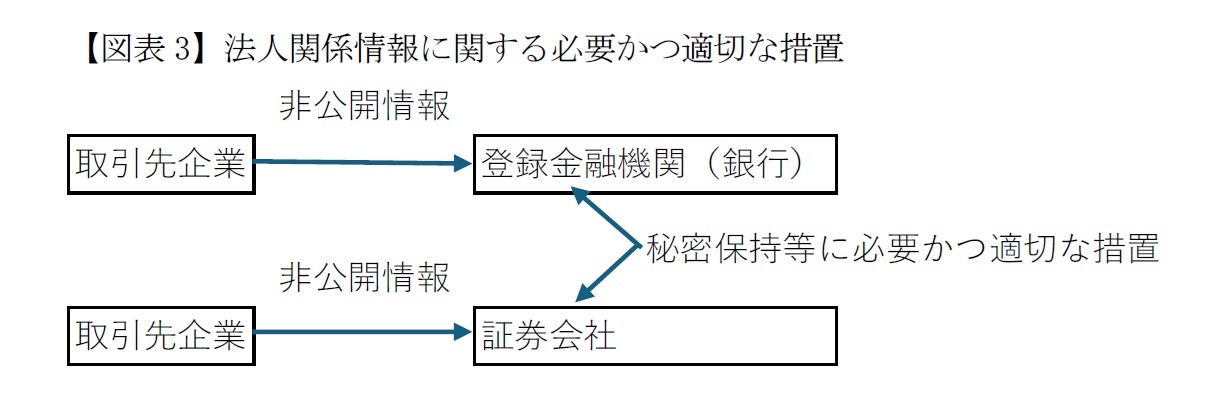

法人関係情報とは概略、上場企業等の運営・業務・財産に関する公開されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるものなどをいう(府令1条4項14号)3。上述事例1は株式の売出し、事例2は企業買収であるから、一般に非公開の間はインサイダー情報に該当(法166条2項1号イ、政令28条2号)し、かつ当該情報は上述の府令の定義から法人関係情報に該当する。

法人関係情報に関する規制理由はインサイダー取引の未然防止である。言い換えると、非公開の情報を取得した証券会社および登録金融機関(銀行)の自己売買部門や、その他の役職員が個人でインサイダー取引を行うことを防止する趣旨のものである。法人関係情報について法令では「その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況」にあることが禁止されている(法40条2号、府令123条1項5号)(対象はBK、S1、S2)。

法人関係情報とは概略、上場企業等の運営・業務・財産に関する公開されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるものなどをいう(府令1条4項14号)3。上述事例1は株式の売出し、事例2は企業買収であるから、一般に非公開の間はインサイダー情報に該当(法166条2項1号イ、政令28条2号)し、かつ当該情報は上述の府令の定義から法人関係情報に該当する。

法人関係情報に関する規制理由はインサイダー取引の未然防止である。言い換えると、非公開の情報を取得した証券会社および登録金融機関(銀行)の自己売買部門や、その他の役職員が個人でインサイダー取引を行うことを防止する趣旨のものである。法人関係情報について法令では「その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況」にあることが禁止されている(法40条2号、府令123条1項5号)(対象はBK、S1、S2)。

また、上記の法人関係情報の取扱いは、事例1、事例2ともに、顧客同意のない親子法人間での提供・受領の禁止(法44条の3の1項4号、府令153条1項7号)、および非公開情報を利用した金融商品取引契約の締結の勧奨の禁止(同法、府令153条1項8号)に違反する(対象はBK、S1、S2)。

3 本文のほか、公開買付け、これに準ずる株券等の買い集めおよび自己株式等公開買付けの実施、中止の決定に係る公開されていない情報(軽微基準について例外あり)も含まれる。

3 本文のほか、公開買付け、これに準ずる株券等の買い集めおよび自己株式等公開買付けの実施、中止の決定に係る公開されていない情報(軽微基準について例外あり)も含まれる。

(2024年08月06日「基礎研レター」)

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【MUFGにおけるファイアウォール問題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

MUFGにおけるファイアウォール問題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!