- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- バランスシート調整の日中比較(前編)-両国で異なる実体経済のデレバレッジと経済的影響のプロセス

バランスシート調整の日中比較(前編)-両国で異なる実体経済のデレバレッジと経済的影響のプロセス

経済研究部 主任研究員 三浦 祐介

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

限られた時間のなかで、今後どのような時間軸で、どのような対応が進むだろうか。

時間軸として節目となるタイミングとしては、2つの政治日程が挙げられる。1つ目が、5年に1度の党大会が開催される2027年、2つ目が、35年だ。35年は、49年の「社会主義現代化強国の実現」に向けた折り返し地点として、「社会主義現代化の基本的な実現」を達成する年として設定されている。習政権は27年から4期目も続投するとの見方が強いが、仮に5期目まで続く場合、その任期(36年)の1年前ということにもなる。今後対策を進めていく中で、こうした政治日程は対策の期限として意識されやすいと思われる。18年に地方政府の隠れ債務対策が打ち出された際には、今後5~10年以内(すなわち22年~27年まで)に隠れ債務を解消するよう地方政府に指示が出されており、党大会日程が念頭におかれた可能性がある。

こうした時間軸のもと、地方政府の隠れ債務問題については、引き続き上述の(1)金融リスク回避、(2)レバレッジの拡大防止、(3)デレバレッジの実行の3つの柱で解消を図っていくだろう。23年以降の政策動向を踏まえると、(1)人民銀行や大手国有銀行等による金融支援強化を通じて融資平台の延命を図って処理を先延ばしにしつつ、(2)中央政府が地方政府にかわって財政出動を強化するとともに、(3)地方政府への付け替えや、融資平台の「非」融資平台化(一般の国有企業への転換による地方政府からの切り離し)を中心に、隠れ債務の削減を図っていくことが予想される。

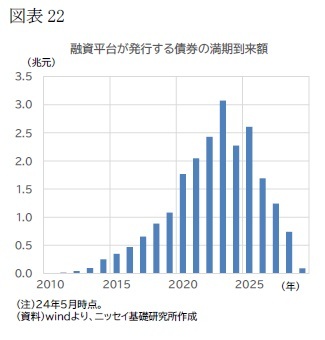

27年の段階では、その後にリスク再燃の芽を残さないという観点で、とくに(2)のレバレッジ拡大防止の達成が目指されると考えられる。他方、(3)のデレバレッジ実行に関しては、推定55兆元とされる隠れ債務残高7や1万社前後ともされる融資平台の数8を踏まえると、27年までの残り数年で完全な処理を実現することは非現実的だ。このため、優先順位をつけて処理が進められる可能性がある。27年に向けて優先されやすいのは、(1)の金融リスク回避という観点を踏まえると、銀行借入と異なり、金融市場を通じて家計などにリスクが波及しやすい債券やシャドーバンキング関連の債務の処理だろう。このうち債券については、23年末の残高11兆元のうち、大半が24~27年にかけて償還期限を迎える予定であり(図表22)、その償還や付け替えを進めていくとみられる。仮に進捗が芳しくない場合には、14年にとられた対応と同様、ある程度まとまった規模を地方政府の債務に置き換えることで幕引きを図る展開もあるだろう。なお、処理の過程で、これまでは回避されてきたデフォルトが発生するかは未知数だが、不動産不況や地政学リスクなど不安定な国内外環境が続くことを踏まえると、引き続き回避される可能性が高い。

27年の段階では、その後にリスク再燃の芽を残さないという観点で、とくに(2)のレバレッジ拡大防止の達成が目指されると考えられる。他方、(3)のデレバレッジ実行に関しては、推定55兆元とされる隠れ債務残高7や1万社前後ともされる融資平台の数8を踏まえると、27年までの残り数年で完全な処理を実現することは非現実的だ。このため、優先順位をつけて処理が進められる可能性がある。27年に向けて優先されやすいのは、(1)の金融リスク回避という観点を踏まえると、銀行借入と異なり、金融市場を通じて家計などにリスクが波及しやすい債券やシャドーバンキング関連の債務の処理だろう。このうち債券については、23年末の残高11兆元のうち、大半が24~27年にかけて償還期限を迎える予定であり(図表22)、その償還や付け替えを進めていくとみられる。仮に進捗が芳しくない場合には、14年にとられた対応と同様、ある程度まとまった規模を地方政府の債務に置き換えることで幕引きを図る展開もあるだろう。なお、処理の過程で、これまでは回避されてきたデフォルトが発生するかは未知数だが、不動産不況や地政学リスクなど不安定な国内外環境が続くことを踏まえると、引き続き回避される可能性が高い。ただし、27年の時点で金融リスクの火種としての隠れ債務問題が一定の解決をみたとしても、銀行による融資平台向け債務は残存しているだろう。このため、次の節目である35年に向けては、ゾンビ化した融資平台の不良債権処理が本格的に進められるのではないだろうか。上述の通り、人口減少による下押しが一段と強まる30年代半ばからは、経済全体として生産性向上に取り組む必要性が従来以上に高まる。非効率なセクターに滞留した資金を成長の見込めるセクターに振り向けるためには、融資平台の処理は避けて通れない道となる。

なお、不動産市場に関しては依然不安定な状況にあるが、政府の対策は徐々に拡大しており、一段の悪化は回避されている。今後、一進一退を続けながらも徐々に改善し、25年から26年にかけて徐々に正常化に向かうことを主な展開として想定している。

7 財政部の報告によれば、22年の時点で隠れ債務が3分の1以上減少したとされている。それ以上の詳細は不明であるが、政府が認定している隠れ債務の規模が推定値よりも小さい可能性もある。

8 銀行業監督管理委員会(現・国家金融監督管理総局)の管理リストでは、18年末時点で11,737万社(うち2,710社はその後リストから除外)の融資平台が登録されていた。このほか、各地方政府から国務院に報告された融資平台が23年6月時点で1.8万社に及ぶとする現地メディアの報道もあるようだ。

5――おわりに

もっとも、不良債権処理まで順調に進んだとしても、ここ数年進められている不良債権処理の実態を踏まえると、完全に償却されるというよりも、AMC(資産管理会社)などへの売却を通じたオフバランス化が主となる可能性があり、どのように再生あるいは最終処理を図るかが課題として残るだろう。また、地方政府債務の規模は、現在以上に増加していることが予想され、地方政府の財政破たんリスクは高まっていくとみられる。これを抑制するためには、近年着手され始めた地方債務の状況を管理・モニタリングする仕組みの構築や、中央・地方の間での行財政の適切な分担の確立、地方の新たな財源の創出といった各種の行財政改革が必要とされる。これら改革の方針は、13年に開催された第18期三中全会(中央委員会第3回全体会議)で提起されたものの、約10年を経ていまだ道半ばにある。行財政改革は、24年7月に開催予定の第20期三中全会の後、再び加速すると考えられる。本質的な解決に資する改革がなされるか、今後の動向に注視が必要だ。

【参考文献】

殷剣峰、張暘(2023)「経済復蘇幾何——2023Q3中国宏観金融」国家金融与発展実験室『NIFD季报』、http://www.nifd.cn/Uploads/SeriesReport/a578c5ce-ba24-4d3e-a4b3-9ee47fb01d42.pdf

経済企画庁(1994)『平成6年度年次経済報告(経済白書)』

――――(1995)『平成7年度年次経済報告(経済白書)』

――――(1996)『平成8年度年次経済報告(経済白書)』

――――(1997)『平成9年度年次経済報告(経済白書)』

――――(1998)『平成10年度年次経済報告(経済白書)』

――――(1999)『平成11年度年次経済報告(経済白書)』

公益社団法人土木学会(2021)「日本のインフラ体力診断 ~道路・河川・港湾~」、https://committees.jsce.or.jp/kikaku/system/files/InfraCheckUP202109.pdf

――――(2023)「日本のインフラ体力診断 ~公園緑地・水インフラ・新幹線~」、https://committees.jsce.or.jp/kikaku/system/files/InfraCheckUP202306.pdf

高瑞東(2023)「従人口視角看未来20年房地産需給演変」新浪財経、https://finance.sina.cn/china/gncj/2023-04-07/zl-imypphun8380133.d.html

調査統計局(1998)「最近の住宅投資動向について」日本銀行『日本銀行調査月報』1998年10月号、https://www.boj.or.jp/research/brp/ron_1998/data/ron9810a.pdf

福本智之(2023)「中国の金融システムのリスクを如何に捉えるか」東京財団、https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4373

松久勉(2015)「農業地域類型別市町村人口の将来推計-旧市町村を中心に-」『農村の再生・活性化に向けた新たな取組の現状と課題-平成24~26年度「農村集落の維持・再生に関する研究」報告書-』農林水産政策研究所、https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/project/attach/pdf/211029_R03syuraku_01.pdf

丸川知雄(2023)「中国の現在地は日本の1974年か、それとも1993年か」中国学.com、https://sinology-initiative.com/economy/350/

三浦祐介(2019)「中国の民営・小規模零細企業動向」みずほリサーチ&テクノロジーズ『みずほインサイト』、https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/mhri/research/pdf/insight/as190425.pdf

三尾幸吉郎(2024)「不動産バブルの日中比較と中国経済の展望」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』、https://www.nli-research.co.jp/files/topics/77492_ext_18_0.pdf?site=nli

羅志恒、牛琴(2023a)「如何化解地方政府隠性債務?過去両輪化債的利弊与未来可能」界面新聞、https://m.jiemian.com/article/9963397.html

――――(2023b)「城投転型的実質与隠性債務測算」金融界、https://m.jrj.com.cn/madapter/stock/2023/09/25073537903131.shtml

劉安林、熊園(2024)「2024年去産能:行業、路径与影響」華爾街見聞、https://wallstreetcn.com/articles/3709033

梁氷梅(2024)「中国式産能過剰:歴史考察及対新発展階段治理的啓示」中国社会科学院工業経済研究所、http://gjs.cssn.cn/kydt/kydt_kycg/202403/t20240305_5736876.shtml

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年06月11日「基礎研レポート」)

03-3512-1787

- 【職歴】

・2006年:みずほ総合研究所(現みずほリサーチ&テクノロジーズ)入社

・2009年:同 アジア調査部中国室

(2010~2011年:北京語言大学留学、2016~2018年:みずほ銀行(中国)有限公司出向)

・2020年:同 人事部

・2023年:ニッセイ基礎研究所入社

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

三浦 祐介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | 中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/14 | 中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 先行き不透明感が続く中国経済 | 三浦 祐介 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/09/24 | 中国:25年7~9月期の成長率予測-前期から一段と減速。政策効果の息切れにより内需が悪化 | 三浦 祐介 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【バランスシート調整の日中比較(前編)-両国で異なる実体経済のデレバレッジと経済的影響のプロセス】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

バランスシート調整の日中比較(前編)-両国で異なる実体経済のデレバレッジと経済的影響のプロセスのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!