- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 暑熱ストレスの労働への影響-東アジアのいくつかの研究で労働生産性の減少が指摘されている

暑熱ストレスの労働への影響-東アジアのいくつかの研究で労働生産性の減少が指摘されている

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

気候変動は、自然災害のほかにも、人間社会にさまざまな影響を与える。例えば、生命や心身の健康への影響をはじめ、水資源・食糧・エネルギーの安全保障問題、脱炭素社会に向けた車や建築物の省エネ化などだ。

地球温暖化は暑熱ストレスとして、暑熱期の労働にも影響を与える。夏場の労働生産性の低下や、労働災害の発生などである。日本では、これまでも夏場の暑さ対策が行われてきた。2005年には、「クールビズ」として、ノーネクタイ、ジャケットなしの軽装がスタートした。2024年は、「デコ活」1(環境省が展開する脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)の一環として、室温の適正化とその温度に適した軽装の取り組みが啓発されている。2

ただし、暑熱ストレスがさらに強くなれば、クールビズやデコ活での対処にも限界が生じるものと考えられる。各国の研究者は、暑熱ストレスが労働に与える影響の研究を進めている。

本稿では、そのなかで日本との類似性が高いとみられる東アジアの研究をいくつか概観していく。

1 デコ活は、脱炭素(Decarbonization)と、環境に良いエコ(Eco)を含む"デコ"と、活動・生活を意味する“活”を組み合わせた新しい言葉。2023年7月13日に選定された。

2 「令和6年度クールビズについて」(環境省, 報道発表資料, 2024年4月23日)より。

2――文献の選定

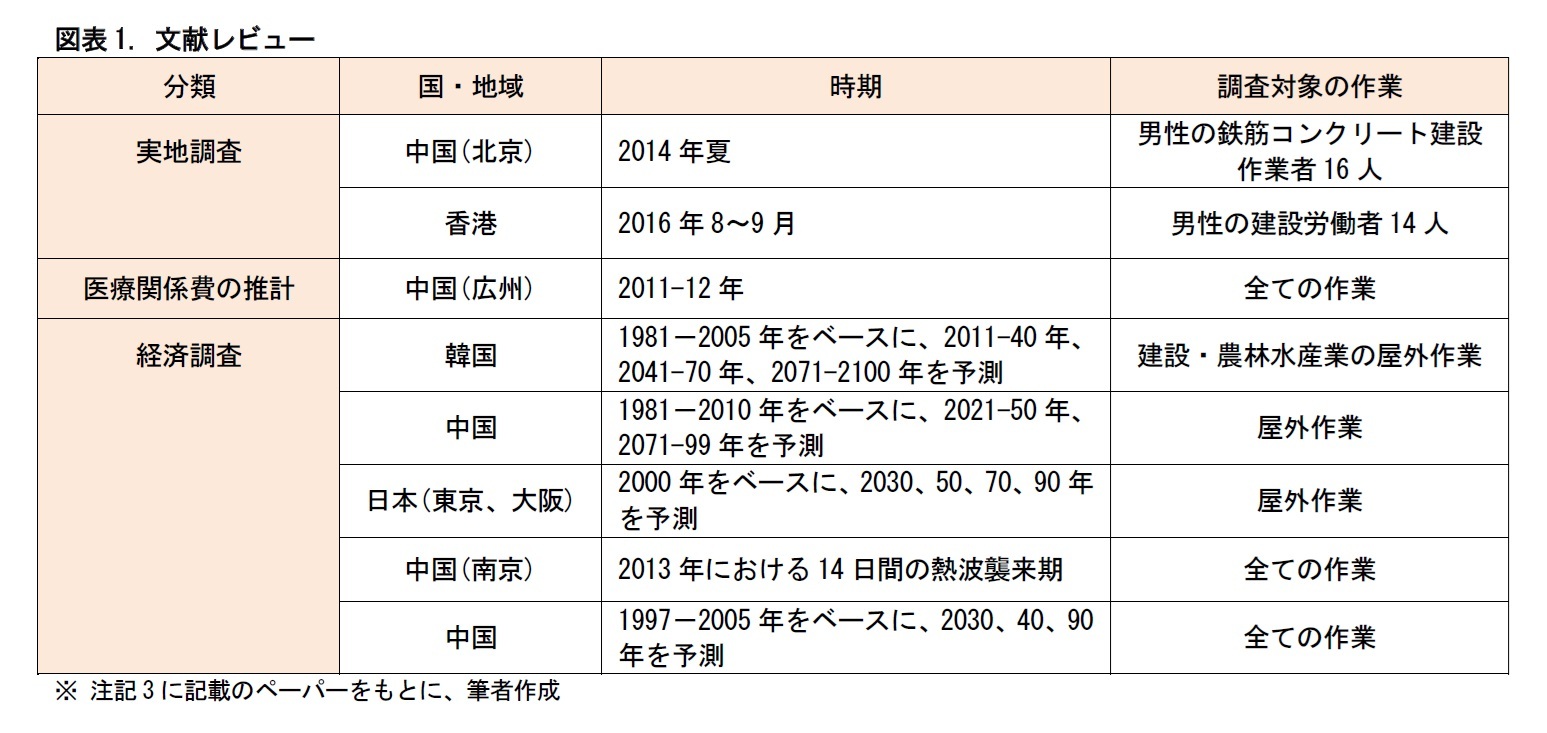

気候変動問題と労働生産性を関連づける調査や研究は、各国の研究者によって行われている。そのパターンとして、労働者に対するアンケート等を通じた実地調査、労働者の健康面に着目した医療費分析、さまざまな経済指標を用いた労働時間や労働生産性への影響の研究などが挙げられる。また、調査範囲として、特定の地域や都市を対象とするものもあれば、全世界や複数の地域を対象として相互比較を行うものもある。そして、こうした各種の研究の結果をまとめてメタ分析を行うものもある。

今回は、いくつかの研究手法をまとめたものとして、イタリアの研究者らが行った文献レビュー3をもとに見ていくこととしたい。この文献レビューでは、レビュー対象の選定に際し、2010年から2022年4月までに発表された論文等を2つの書誌データベース(Web of ScienceとPubMed)から抽出している。抽出は、“Hot Temperature”“productivity”等のキーワードをもとに行われた。この他に、以前のレビューから特定された論文等も加え、潜在的に関連性のある8151件が選ばれた。このうち全文の適格性などを評価して、最終的に89件がレビューの対象とされた。内訳は、32件の実地調査、8件の医療関係費の推計、49件の経済調査に関する先行研究となっている。アジアや欧米を中心に、世界各地の先行研究が含まれており、気候変動と労働のグローバルな関連を抽出したものとなっている。

3 Manuela De Sario, Francesca Katherine de'Donato, Michela Bonafede, Alessandro Marinaccio, Miriam Levi, Filippo Ariani, Marco Morabito, and Paola Michelozzi, Occupational heat stress, heat-related effects and the related social and economic loss: a scoping literature review, Worklimate Collaborative Group, Front Public Health. 2023; 11: 1173553. Published online 2023 Aug 2. doi: 10.3389/fpubh.2023.1173553

4 なお、世界各国の影響比較を目的として、グローバルに調査を行い、そのなかで東アジアについても調査を行っている研究もあるが、本稿ではこれらは取り上げない。

3――文献のレビュー

1つ目の研究として、中国の北京市で2014年夏に行われた実地調査を見ていく。この調査では、市内の2つの鉄筋コンクリート建築プロジェクトに従事する16人の建設作業者(全員男性)が対象とされた。まず、暑さを示すWBGT(湿球黒球温度)データと、直接作業時間、間接作業時間、遊休時間等の労働生産性のデータを測定。そして、収集したデータを分析した。その結果、WBGTが1℃上昇すると、直接作業時間は0.57%減少し、遊休時間は0.74%増加する、との関係を得た。この結果から、建設業において高温環境は人体に暑熱ストレスを与え、労働生産性を低下させることが示されたとしている。

2つ目の研究として、香港で2016年の6~8月に行われた実地調査を見る。この調査は、2つの建設訓練所で行われ、14人の建設作業者(全員男性)が対象とされた。まず、WBGTデータと、作業者の心拍数を5秒間隔で計測した5。一方で、直接作業時間、間接作業時間、遊休時間を測定した。そして、直接作業時間をWBGT、最大心拍数割合、作業時間、年齢、飲酒習慣の5つの変数で重回帰分析する「建設労働生産性・暑熱ストレスモデル」(CLP-heat stress model)を作り、WBGTや心拍数等と生産性の関係を統計的に解析した。その結果、WBGTの上昇は直接作業時間の減少につながる、との関係を得た。また、統計的に、モデルが堅牢であることも示されており、予測にも利用できる、としている。

5 作業者には、携帯型心拍測定ベルトを装着してもらった。

3つ目の研究は、中国の広州市で2011~12年に収集された、労働災害保険の支払データ(9550件、2.8億元(=4500万米ドル))の分析に基づく。WBGTと労働災害の関係を、非線形回帰モデルにより定式化した。その上で、WBGTが暑熱ストレスの限界を超えた日における災害請求数と保険補償費用を計算した。その結果、WBGTが高くなるにつれて災害請求は増加し、労働災害件数の4.8%(95%信頼区間2.9%~6.9%)と、労働災害補償額の4.1%(同0.2%~7.7%)は、暑熱ストレスの限界を超える曝露に起因していることが示された。特に、男性、小規模企業勤務、低学歴の労働者は敏感だった。この結果から、暑熱ストレスは、労働災害の高いリスクと大きな経済的コストに寄与する可能性がある、としている。

4つ目の研究は、韓国で行われたものだ。屋外で建設業や農林水産業に従事する労働者を対象としている。WBGTと休息サイクルの関係をもとに、暑熱ストレスの労働生産性への影響を定量化している。1981~2005年の夏期(6~9月)を基準として、RCP8.5とRCP4.5のシナリオ6について、2011~40年、2041~70年、2071~2100年における相対的な生産性低下を予測している。その結果、2071~2100年には、中程度の負荷の作業では、RCP8.5で15.4%、RCP4.5で4.8%の生産性の低下。重労働の作業では、RCP8.5で26.1%、RCP4.5で12%の生産性の低下が予測された。この結果から、気候変動による暑熱ストレスは、重労働を中心に、屋外労働生産性に大きな負の影響を与える可能性がある、としている。

6 RCPは、Representative Concentration Pathways(代表的濃度経路)の略称。RCPの後の数値が大きいほど2100年における放射強制力(地球温暖化を引き起こす効果)が大きいことを表す。

5つ目の研究は、中国全域を対象に行われたものだ。まず、中国を8つの地域に区分して、5つの全球気候モデル7をもとに、RCP8.5とRCP2.6に応じた7、8月のWBGTの将来予測を地域ごとに行った。一方、WBGTと労働能力(labor capacity)の関係を、重労働についてはWBGTが25℃を超過してから低下、軽労働については30℃を超過してから低下するとの関係式を設定した。8 その上で、1981~2010年を基準として、2021~50年、2071~99年における相対的な生産性低下を予測している。その結果、RCP8.5のもとで、2071~99年に中国の多くの地域で重労働の労働能力が40%以上減少。軽労働の労働能力は、中国南部と東部の地域を中心に、40~50%減少すると予測された。この結果は、暑熱ストレスの激化により労働能力が著しく減少することを示している、としている。

7 地球規模の温暖化の影響評価に関する国際プロジェクトISI-MIP(Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project, イージーミップ)で提供されたGFDL-ESM2M、HadGEM2-ES、IPSLCM5A-LR、MIROC-ESM-CHEM、NorESM1-Mを指す。

8 重労働についてはLC(労働能力)=100-25×max(0,WBGT-25)2/3、軽労働についてはLC=100-25×max(0,WBGT-30)としている。

6つ目の研究は、日本の東京と大阪での研究だ。英語論文の概要をもとに研究を概観すると、次のとおりとなる。(和訳およびまとめは、筆者が行った。)

厚生労働省の熱中症予防ガイドラインに従い、多期間(2000年代、2030年代、2050年代、2070年代、2090年代)の気候予測9から得られた毎時の湿球黒球温度(WBGT)に基づいて、重労働と軽労働の「安全な時間」を推定した。10 対象の都市は、東京と大阪。結果は、現在の気候では日中時間のほとんどが「軽労働安全」であるが、21世紀末までに、これらの時間は30~40%減少すると予測されることを示した。重労働時間は60~80%減少すると予測され、その結果、重労働の安全な遂行に利用できる時間は1日平均2時間未満になる。「重労働制限日数」(昼間のWBGT値が重労働の安全基準を超える日数)は、2000年代の5日から、2090年代には8月の約2/3の日数に増加すると予測される。

9 動的ダウンスケールアプローチを用いて、GFDL-CM2.1、MRI-CGCM2.3.2a、CSIRO-Mk3.0の3つの全球気候モデルによるアンサンブル気候予測の結果に基づいた、としている。

10 8月をシミュレーションの対象としている。暑熱に順化した作業員が、気流を感じる状況(換気条件下)で作業を行う場合に焦点を当てている。作業強度については、重労働はWBGT閾値を25℃、軽労働は30℃として、厚生労働省ガイドラインにおける4つのカテゴリーを2つのカテゴリーに再編成。その上で、閾値未満の時間を「安全な時間」としている。

(2024年05月28日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【暑熱ストレスの労働への影響-東アジアのいくつかの研究で労働生産性の減少が指摘されている】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

暑熱ストレスの労働への影響-東アジアのいくつかの研究で労働生産性の減少が指摘されているのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!