- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 市民後見人とは何か~後見制度の担い手として期待される役割~

2024年05月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

令和5年版高齢社会白書によると、65歳以上の単身高齢者は670万人(男性15.0%、女性22.1%)に達し、今後も更に増加する見込みである。単身高齢者の増加は、孤独死、消費者トラブル、認知症の進行など多くの問題を抱える。認知症高齢者の増加が見込まれるなかでは、介護職の人材不足に加えて、高齢者の人権擁護を担う後見人の担い手不足も深刻だ。

政府では、第二期成年後見制度利用促進基本計画のなかで、多様な担い手の確保・育成を進めており、今回はそのなかで市民後見人について紹介をしたい。

政府では、第二期成年後見制度利用促進基本計画のなかで、多様な担い手の確保・育成を進めており、今回はそのなかで市民後見人について紹介をしたい。

2――成年後見制度をめぐる現状と課題

市民後見人について説明をするにあたり、先ずはその活動の前提となる成年後見制度における現状について簡単に振り返ってみよう。

1|成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分ではない人を家庭裁判所によって選任された後見人が、被後見人本人(以下、本人)の財産管理や身上保護を通じて本人の権利擁護をするための制度として2000年4月の民法改正により発足した。

成年後見制度のなかでも、本人が未だ判断能力を有している間に自ら将来、判断能力が不十分になった場合に備えて後見人及び支援内容を契約する「任意後見」と、家庭裁判所が後見人を指名する「法定後見」に分けられ、「法定後見」は更に、本人の認知能力に応じて、「後見」「補佐」「補助」の3類型に分けられている。

成年後見人の役割は、「本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うととともに、本人の財産を適正に管理していくこと1」とされており、具体的には、(1)本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと(身上保護)、(2)本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うこと(財産管理)、が主な仕事となっている。

1 最高裁判所 後見ポータルサイトhttps://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp1/index.html

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分ではない人を家庭裁判所によって選任された後見人が、被後見人本人(以下、本人)の財産管理や身上保護を通じて本人の権利擁護をするための制度として2000年4月の民法改正により発足した。

成年後見制度のなかでも、本人が未だ判断能力を有している間に自ら将来、判断能力が不十分になった場合に備えて後見人及び支援内容を契約する「任意後見」と、家庭裁判所が後見人を指名する「法定後見」に分けられ、「法定後見」は更に、本人の認知能力に応じて、「後見」「補佐」「補助」の3類型に分けられている。

成年後見人の役割は、「本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うととともに、本人の財産を適正に管理していくこと1」とされており、具体的には、(1)本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと(身上保護)、(2)本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うこと(財産管理)、が主な仕事となっている。

1 最高裁判所 後見ポータルサイトhttps://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp1/index.html

2|成年後見制度の利用状況

続いて、現在の成年後見制度の利用状況について確認してみよう。

(1) 利用者数

2023年12月末時点での、成年後見制度(成年後見・補佐・補助・任意後見)の利用者数は249,484人であり、2014年の184,670人と比べると約4割の増加となっている(図表1)。しかし、厚生労働省では2020年の認知症高齢者数だけでも602万人2と推計しており、この人数と比較すると、利用者数の割合はわずかその4%程度の水準でしかない。更に認知症には、その予備軍とされる軽度認知障害(MCI)の方もほぼ同程度の人数がいることが推定され、これを踏まえると制度が十分に活用されていると言うには程遠い状況だ。

続いて、現在の成年後見制度の利用状況について確認してみよう。

(1) 利用者数

2023年12月末時点での、成年後見制度(成年後見・補佐・補助・任意後見)の利用者数は249,484人であり、2014年の184,670人と比べると約4割の増加となっている(図表1)。しかし、厚生労働省では2020年の認知症高齢者数だけでも602万人2と推計しており、この人数と比較すると、利用者数の割合はわずかその4%程度の水準でしかない。更に認知症には、その予備軍とされる軽度認知障害(MCI)の方もほぼ同程度の人数がいることが推定され、これを踏まえると制度が十分に活用されていると言うには程遠い状況だ。

また、利用者数の内訳をみると、成年後見が178,759人(制度利用者数全体の71.7%)で、補佐が52,089人(同20.9%)、補助が15,863人(同6.4%)、任意後見が2,773人(同1.1%)と続く。利用者数の大半が成年後見を利用している状況を見ると、現在の成年後見制度の利用者は、預貯金等の管理・解約、不動産の処分、介護保険契約手続きなどの必要に迫られ、問題が深刻化して初めて成年後見を利用した人が多く、軽度認知障害のような成年後見まではいかなくとも、財産管理に困難をきたしている人が、補佐あるいは補助の申請をされないまま日常生活に不便を強いられている可能性も伺える。

2 厚生労働省 認知症の人の将来推計について https://www.mhlw.go.jp/content/001061139.pdf

2 厚生労働省 認知症の人の将来推計について https://www.mhlw.go.jp/content/001061139.pdf

(2) 後見人の選任状況

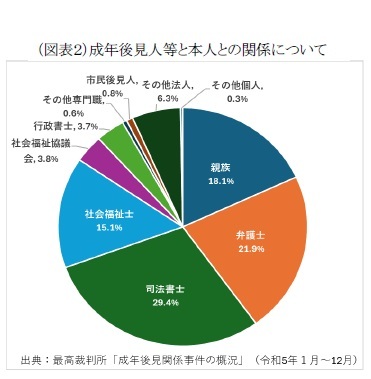

(2) 後見人の選任状況続いて、成年後見人と本人の関係を見てみると、親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹、その他親族)が後見人として選任されているのは、18.1%であり、市民後見人はわずか0.8%となっている(図表2)。

成年後見制度発足時の2000年には親族の割合が91%、専門職は8%であったが、年々親族が選任される割合が減り、代わりに司法書士29.4%、弁護士21.9%、社会福祉士15.1%等の専門職が選任される割合が増えることとなった。その背景には、当初、親族後見人による財産横領などの不正事例が多く発生し、家庭裁判所が親族を後見人に選任することに消極的になったことがあげられる。加えて、高齢者の単身世帯や身寄りのない高齢者が増加していることも要因のひとつとなっている。これは、法定後見の申立人3が、身近な親族がいないため、市区町村長による申立が全体の約4分の1まで達していることからもわかる。

以上のように、高齢者、とりわけ単身高齢者世帯の増加の一方で、成年後見制度の利用者数が伸び悩む状況のなかで、政府は成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、2018年に成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を厚生労働省に設置し、現在、第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年度~令和8年度)を進めている。

同計画のなかでは、優先して取り組む事項として、(1)任意後見制度の利用促進、(2)担い手の確保・育成などの推進、(3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進、(4)地方公共団体による行政計画等の策定、(5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの推進、の5点を挙げており、市民後見人については、(2)のなかで、専門職後見、法人後見と合わせて、多様な後見事務等の担い手として、期待されている。

3 成年後見の申立てができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人、市区町村長、検察官となっている。

3――市民後見人とは

1|市民後見人とは

市民後見人は、「弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、行政書士、精神保健福祉士及び社会保険労務士以外の自然人のうち、本人と親族関係(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)及び交友関係がなく、社会貢献のため、地方自治体等が行う後見人養成講座などにより成年後見制度に関する一定の知識や技術・態度を身に付けた上、他人の成年後見人等になることを希望している者」4とされる。つまり、弁護士、司法書士等の専門職以外で、本人と交友関係のない一般市民が地元の市町村等において成年後見制度に関する所定の研修5を受講することにより、家庭裁判所から選任されて自身の親族以外の後見業務を行う仕組みだ(図表3)。

市民後見人は、「弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、行政書士、精神保健福祉士及び社会保険労務士以外の自然人のうち、本人と親族関係(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)及び交友関係がなく、社会貢献のため、地方自治体等が行う後見人養成講座などにより成年後見制度に関する一定の知識や技術・態度を身に付けた上、他人の成年後見人等になることを希望している者」4とされる。つまり、弁護士、司法書士等の専門職以外で、本人と交友関係のない一般市民が地元の市町村等において成年後見制度に関する所定の研修5を受講することにより、家庭裁判所から選任されて自身の親族以外の後見業務を行う仕組みだ(図表3)。

市民後見人が行う主な業務は、専門職と同様に本人の財産管理と身上保護であり、本人にとって最も良い生き方ができるように生活を支え、意思決定を支援するための大きな権限を持つとともに、善管注意義務の責任も負うことになる。

市民後見人は専門職との違いにおいて、専門職が財産管理に偏重した後見業務になりやすい、との指摘がある一方で、市民後見人は本人の身近に居住し、頻繁な訪問を通じて信頼関係を築きやすい。また、地域における介護保険サービス等、社会資源を熟知したうえで、後見業務ができる点が最も大きな強みといえる6。つまり、専門職と比べて、市民後見人には本人の生活に寄り添った市民目線で、身上保護により重点を置いた後見業務を期待されている。

従って、市民後見人が選任されるケースは、本人の財産が高額ではなく(債務超過ではなく、概ね預貯金が1,000万円未満)、親族間での紛争性がなく、後見業務を行うにあたり高い専門性を必要とせず、日常的な金銭管理や安定的な身上保護が中心の案件が想定されている。

今後、更なる高齢化の進展に伴う認知症高齢者の増加が予想されるなかで、市民後見人と専門職それぞれの強みを活かした多様な担い手確保が市町村を中心に地域で進められている7。

4 最高裁判所「成年後見関係事件の概況-令和5年1月~12月」

5 研修内容については、厚労省が「市民後見人養成のための基本カリキュラム」として、成年後見制度、民法、介護保険制度等、講義と体験学習合わせて50単位(1単位=60分)にて構成。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shiminkouken/index.html

6 厚労省の「市民後見人実態把握調査」(令和4年)において、市民後見人の活動によるメリットとして「生活者の視点と立場で被後見人等と接するため、本人の希望や意思が表出されやすい」、「頻回な訪問により被後見人等の状態変化等を発見しやすい」との評価が50%を超えている(複数回答)。

7 2012年に老人福祉法第32条2項が改正され、市町村には「民法に規定する後見、補佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずる」ことが努力義務とされた。

市民後見人は専門職との違いにおいて、専門職が財産管理に偏重した後見業務になりやすい、との指摘がある一方で、市民後見人は本人の身近に居住し、頻繁な訪問を通じて信頼関係を築きやすい。また、地域における介護保険サービス等、社会資源を熟知したうえで、後見業務ができる点が最も大きな強みといえる6。つまり、専門職と比べて、市民後見人には本人の生活に寄り添った市民目線で、身上保護により重点を置いた後見業務を期待されている。

従って、市民後見人が選任されるケースは、本人の財産が高額ではなく(債務超過ではなく、概ね預貯金が1,000万円未満)、親族間での紛争性がなく、後見業務を行うにあたり高い専門性を必要とせず、日常的な金銭管理や安定的な身上保護が中心の案件が想定されている。

今後、更なる高齢化の進展に伴う認知症高齢者の増加が予想されるなかで、市民後見人と専門職それぞれの強みを活かした多様な担い手確保が市町村を中心に地域で進められている7。

4 最高裁判所「成年後見関係事件の概況-令和5年1月~12月」

5 研修内容については、厚労省が「市民後見人養成のための基本カリキュラム」として、成年後見制度、民法、介護保険制度等、講義と体験学習合わせて50単位(1単位=60分)にて構成。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shiminkouken/index.html

6 厚労省の「市民後見人実態把握調査」(令和4年)において、市民後見人の活動によるメリットとして「生活者の視点と立場で被後見人等と接するため、本人の希望や意思が表出されやすい」、「頻回な訪問により被後見人等の状態変化等を発見しやすい」との評価が50%を超えている(複数回答)。

7 2012年に老人福祉法第32条2項が改正され、市町村には「民法に規定する後見、補佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずる」ことが努力義務とされた。

(2024年05月28日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1774

経歴

- 【職歴】

1988年 日本生命保険に入社

日本生命にて国際保険部、米国日本生命(ニューヨーク支店、ロサンゼルス支店)、官公庁、外資系企業等の法人営業部門等を経て、2020年ニッセイ基礎研究所入社。

2024年4月より現職

鈴木 寧のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/01/21 | 「人生会議」とは何か?~アドバンス・ケア・プラニング(ACP)は、最期まで自分らしく生き抜くためのキーワードか~ | 鈴木 寧 | 基礎研レター |

| 2024/08/14 | いわゆる身元保証サービスとは何か(2)~高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて~ | 鈴木 寧 | 基礎研レター |

| 2024/08/13 | いわゆる身元保証サービスとは何か(1)~高齢者等終身サポート事業者ガイドライン制定の背景~ | 鈴木 寧 | 基礎研レター |

| 2024/05/28 | 市民後見人とは何か~後見制度の担い手として期待される役割~ | 鈴木 寧 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【市民後見人とは何か~後見制度の担い手として期待される役割~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

市民後見人とは何か~後見制度の担い手として期待される役割~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!