- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 為替介入再開を巡る攻防~米利下げが後ずれるほど厳しい戦いに

2024年04月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2.日銀金融政策(3月)

(日銀)マイナス金利解除・YCC撤廃等を決定

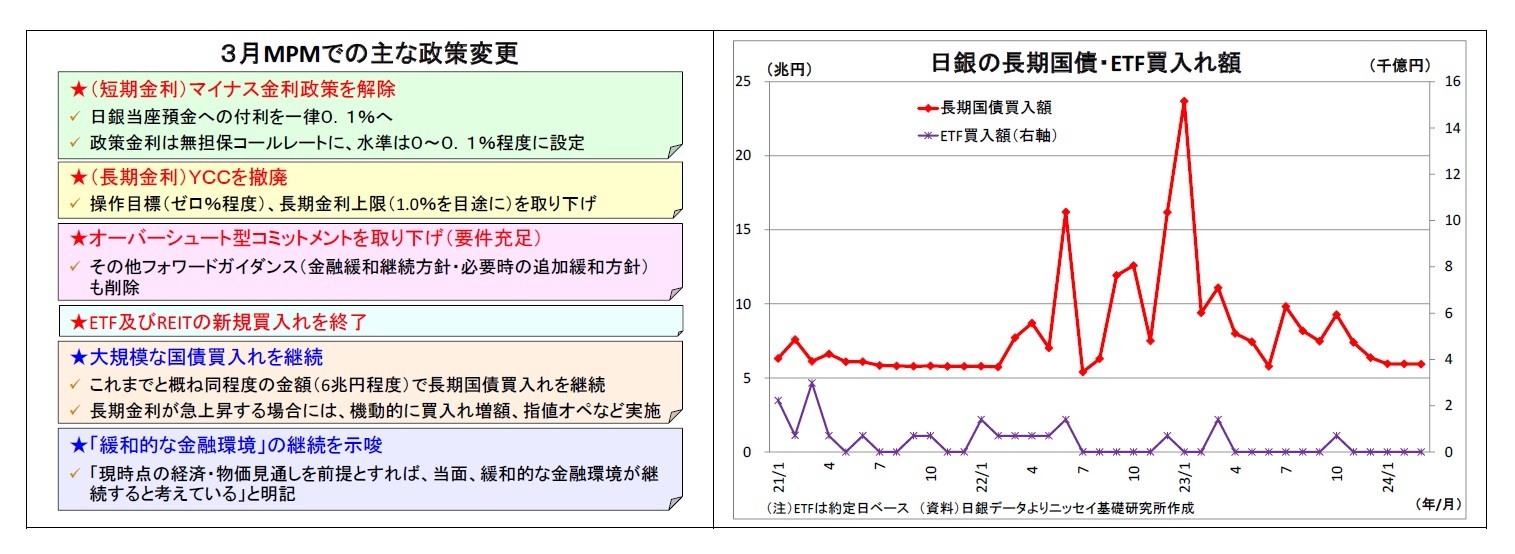

日銀は3月18~19日に開催した金融政策決定会合(以下、MPM)において、「2%の物価安定の目標が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断した」として、大規模な金融政策の転換を決定した。具体的には、マイナス金利政策を解除し、政策金利を無担保コールレートで0~0.1%に設定したほか、YCC(長短金利操作)を撤廃、ETF・REITの新規買入れを停止し、マネタリーベースの増勢方針を維持するオーバーシュート型コミットメントも取り下げた。一方で、声明文に「現時点の経済・物価見通しを前提にすれば、当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている」と明記したうえで、長期国債買入れについて「これまでと概ね同程度の金額(6兆円程度)で継続」し、「長期金利が急激に上昇する場合には、機動的に、買入れ増額や指値オペ、共通担保資金供給オペなどを実施する」こととした。

なお、ETFなど長期国債以外の資産買入れについては全員一致での決定となったが、金融市場調節方針(政策金利の設定)については2名(中村委員と野口委員)、長期国債買入れについては1名(中村委員)がそれぞれ反対した。

会合後の総裁会見において、植田総裁は「最近のデータやヒアリング情報からは、賃金と物価の好循環の強まりが確認されてきており、先行き、見通し期間終盤にかけて、物価安定の目標が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断した」と政策変更の理由について説明。とりわけ重要な判断ポイントになったものとして、春闘での賃金の妥結状況を挙げた。

一方で、総裁は「予想物価上昇率というような観点からみてみますと、まだ 2%には多少距離があるということですので、(中略)緩和的な環境を維持するということが大事」、「経済全体が長い間、20 数年ですかね、ゼロ金利ないし、その周辺の超低金利にずっと浸っていた状況ですので、これから急激に金利が上がるという事態になりますと、どういう予期せぬ混乱が起きないとも限らないという点は意識した」と発言した。

そして、緩和的な金融環境の意味については、「現実の金利が中立金利よりも低い状態」と説明したうえで、「実質の中立金利が非常に大きくマイナスでない限り、現在の実質金利は中立水準の実質金利をかなり下回っている」との判断を示した。

長期金利については、「金利水準は市場が決めるもの」と位置付ける一方で、「市場金利が急激に上昇する場合は機動的なオペを打つということは、バックストップとして担保しておきたい」と付け加えた。具体的には、「金融市場の状況とか金利の実勢をみたうえで、急激に上昇し過ぎていると思えば機動的なオペを打つ」と説明した。

今後の(短期金利の)利上げの条件としては、「基調的物価上昇率がもう少し上昇すれば、短期金利の水準の引き上げにつながる」、「物価見通しがはっきりと上振れるとか、あるいは上振れリスクが高まるとかは政策変更の理由になる」と言及。

今後の長期国債買入れについては、「大規模緩和終了後はバランスシート縮小を視野に入れていくというつもり」、「将来のどこかの時点で、買入れ額を減らしていくということも考えたい」と発言した。

なお、足元の円安に関しては、「為替の短期的な動きについてはコメントを差し控えたい」と述べたうえで、「それが私どもの経済・物価見通しに大きな影響を及ぼすということになってくれば、それは当然金融政策としての対応を考えていく」と円安けん制姿勢を滲ませた。

日銀は3月18~19日に開催した金融政策決定会合(以下、MPM)において、「2%の物価安定の目標が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断した」として、大規模な金融政策の転換を決定した。具体的には、マイナス金利政策を解除し、政策金利を無担保コールレートで0~0.1%に設定したほか、YCC(長短金利操作)を撤廃、ETF・REITの新規買入れを停止し、マネタリーベースの増勢方針を維持するオーバーシュート型コミットメントも取り下げた。一方で、声明文に「現時点の経済・物価見通しを前提にすれば、当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている」と明記したうえで、長期国債買入れについて「これまでと概ね同程度の金額(6兆円程度)で継続」し、「長期金利が急激に上昇する場合には、機動的に、買入れ増額や指値オペ、共通担保資金供給オペなどを実施する」こととした。

なお、ETFなど長期国債以外の資産買入れについては全員一致での決定となったが、金融市場調節方針(政策金利の設定)については2名(中村委員と野口委員)、長期国債買入れについては1名(中村委員)がそれぞれ反対した。

会合後の総裁会見において、植田総裁は「最近のデータやヒアリング情報からは、賃金と物価の好循環の強まりが確認されてきており、先行き、見通し期間終盤にかけて、物価安定の目標が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断した」と政策変更の理由について説明。とりわけ重要な判断ポイントになったものとして、春闘での賃金の妥結状況を挙げた。

一方で、総裁は「予想物価上昇率というような観点からみてみますと、まだ 2%には多少距離があるということですので、(中略)緩和的な環境を維持するということが大事」、「経済全体が長い間、20 数年ですかね、ゼロ金利ないし、その周辺の超低金利にずっと浸っていた状況ですので、これから急激に金利が上がるという事態になりますと、どういう予期せぬ混乱が起きないとも限らないという点は意識した」と発言した。

そして、緩和的な金融環境の意味については、「現実の金利が中立金利よりも低い状態」と説明したうえで、「実質の中立金利が非常に大きくマイナスでない限り、現在の実質金利は中立水準の実質金利をかなり下回っている」との判断を示した。

長期金利については、「金利水準は市場が決めるもの」と位置付ける一方で、「市場金利が急激に上昇する場合は機動的なオペを打つということは、バックストップとして担保しておきたい」と付け加えた。具体的には、「金融市場の状況とか金利の実勢をみたうえで、急激に上昇し過ぎていると思えば機動的なオペを打つ」と説明した。

今後の(短期金利の)利上げの条件としては、「基調的物価上昇率がもう少し上昇すれば、短期金利の水準の引き上げにつながる」、「物価見通しがはっきりと上振れるとか、あるいは上振れリスクが高まるとかは政策変更の理由になる」と言及。

今後の長期国債買入れについては、「大規模緩和終了後はバランスシート縮小を視野に入れていくというつもり」、「将来のどこかの時点で、買入れ額を減らしていくということも考えたい」と発言した。

なお、足元の円安に関しては、「為替の短期的な動きについてはコメントを差し控えたい」と述べたうえで、「それが私どもの経済・物価見通しに大きな影響を及ぼすということになってくれば、それは当然金融政策としての対応を考えていく」と円安けん制姿勢を滲ませた。

その後3月28日に公表された「金融政策決定会合における主な意見(3月MPM分)」では、物価に関して、「先行き、展望レポートの見通し期間終盤にかけて、2%の「物価安定の目標」が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断できる」、「物価は、2%程度で推移しながら、賃金に支えられる望ましい形に次第に移行していくことが展望できる」などと前向きな意見が多かったものの、「サービス価格上昇の主因は、食材価格の上昇を背景とした外食の上昇などであり、賃上げによる人件費上昇の価格転嫁の影響はまだ中心的とはいえない」、「まだ物価から賃金への好循環が全国レベルで強まっているとは思われない」など一部慎重な意見も見受けられた。

また、金融政策運営についても、「YCCの枠組みやマイナス金利政策などの大規模な金融緩和は、その役割を果たした」、「短期金利の操作を主たる政策手段として、経済・物価・金融情勢に応じて金融政策を運営していくべきである」、「長期国債やCP・社債等の買入れについては、大幅・急激な市場変動を避ける観点から、時間をかけて対応することが適当である」などと今回の措置を支持する意見が多かったものの、「大企業に関係するETF買入れや貸出増加支援資金供給等以外の緩和策は、中小企業に準備を促し、賃上げ余力が高まる蓋然性を確認してからの見直しが適当である」、「YCCとマイナス金利政策の解除を同時に行うことは、長期金利を含む金融環境に非連続的な変化をもたらすリスクがある」など否定的な意見も一部見受けられた。

また、金融政策運営についても、「YCCの枠組みやマイナス金利政策などの大規模な金融緩和は、その役割を果たした」、「短期金利の操作を主たる政策手段として、経済・物価・金融情勢に応じて金融政策を運営していくべきである」、「長期国債やCP・社債等の買入れについては、大幅・急激な市場変動を避ける観点から、時間をかけて対応することが適当である」などと今回の措置を支持する意見が多かったものの、「大企業に関係するETF買入れや貸出増加支援資金供給等以外の緩和策は、中小企業に準備を促し、賃上げ余力が高まる蓋然性を確認してからの見直しが適当である」、「YCCとマイナス金利政策の解除を同時に行うことは、長期金利を含む金融環境に非連続的な変化をもたらすリスクがある」など否定的な意見も一部見受けられた。

(今後の予想)

日銀は3月MPMにおいて、副作用が目立っていた「マイナス金利政策」と「YCC」を撤廃するとともに、殆ど形骸化していた「ETF買い入れ」、「オーバーシュート型コミットメント」を取り下げるなど、異次元緩和において悪い意味で「異次元」とされていた部分の大半を一掃した。一方で長期国債買入れ額を維持することなどによって、今のところ金利急騰といった市場の混乱を回避できている。

日銀は今後、追加利上げの機会を模索する局面に入る。そして、追加利上げに関して、植田総裁は「基調的物価上昇率の上昇」や「物価見通しの上振れ」を条件に挙げている。

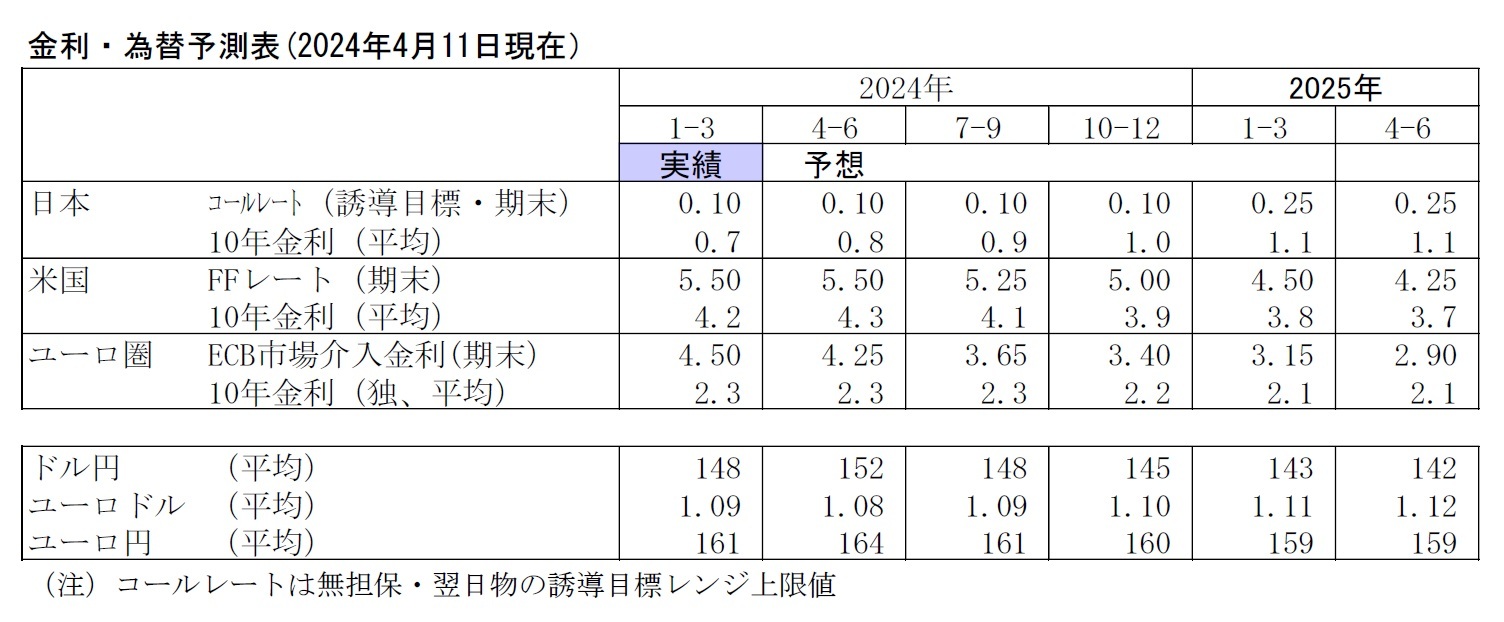

日銀は正常化に踏み切ったばかりであるため、当面は慎重に情勢を見定める時間帯になる。その後、今春闘での賃上げ拡大や賃金コストのサービス価格への転嫁がデータとして徐々に確認できるようになり、「賃金と物価の好循環の強まりが確認できた」として、今秋にも追加利上げの条件は概ね整うだろう。しかし、次の利上げは明確なプラス圏への利上げであり、(マイナス金利解除とは違い)短期プライムレートの上昇を通じて既存の住宅ローンや中小企業借入の返済負担増大に繋がる。また、米利下げ開始や米大統領選によって市場が不安定化する恐れがあることも追加利上げのハードルとなる。従って、日銀は時間をかけて慎重に見極めつつ、利上げを正当化できる強い根拠を待つと見ている。来年1月には、来春闘での高めの賃上げ実現が見通せるようになり、それを決め手として追加利上げに踏み切ると予想している。

ただし、今後も円安に歯止めがかからない場合には、日銀に対して追加利上げを求める声が高まり、効果は大して期待できないものの、日銀が前倒しでの利上げに踏み切る可能性もある。

日銀は3月MPMにおいて、副作用が目立っていた「マイナス金利政策」と「YCC」を撤廃するとともに、殆ど形骸化していた「ETF買い入れ」、「オーバーシュート型コミットメント」を取り下げるなど、異次元緩和において悪い意味で「異次元」とされていた部分の大半を一掃した。一方で長期国債買入れ額を維持することなどによって、今のところ金利急騰といった市場の混乱を回避できている。

日銀は今後、追加利上げの機会を模索する局面に入る。そして、追加利上げに関して、植田総裁は「基調的物価上昇率の上昇」や「物価見通しの上振れ」を条件に挙げている。

日銀は正常化に踏み切ったばかりであるため、当面は慎重に情勢を見定める時間帯になる。その後、今春闘での賃上げ拡大や賃金コストのサービス価格への転嫁がデータとして徐々に確認できるようになり、「賃金と物価の好循環の強まりが確認できた」として、今秋にも追加利上げの条件は概ね整うだろう。しかし、次の利上げは明確なプラス圏への利上げであり、(マイナス金利解除とは違い)短期プライムレートの上昇を通じて既存の住宅ローンや中小企業借入の返済負担増大に繋がる。また、米利下げ開始や米大統領選によって市場が不安定化する恐れがあることも追加利上げのハードルとなる。従って、日銀は時間をかけて慎重に見極めつつ、利上げを正当化できる強い根拠を待つと見ている。来年1月には、来春闘での高めの賃上げ実現が見通せるようになり、それを決め手として追加利上げに踏み切ると予想している。

ただし、今後も円安に歯止めがかからない場合には、日銀に対して追加利上げを求める声が高まり、効果は大して期待できないものの、日銀が前倒しでの利上げに踏み切る可能性もある。

3.金融市場(3月)の振り返りと予測表

(10年国債利回り)

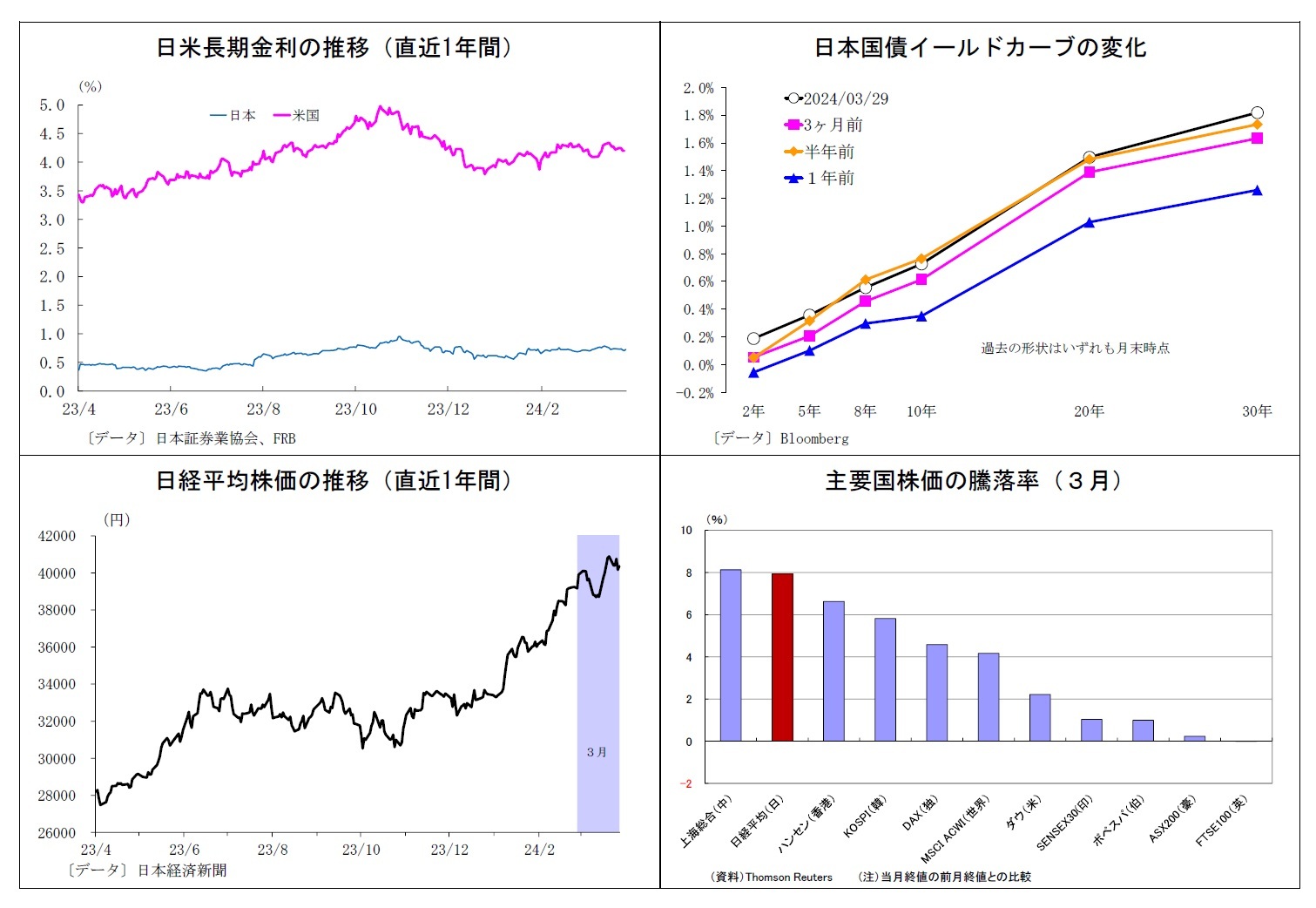

3月の動き(→) 月初0.7%台前半でスタートし、月末も0.7%台前半に。

月初、日銀による月内の金融政策正常化(マイナス金利解除・YCC撤廃)観測による金利上昇圧力と株高に伴う年金勢のリバランス目的の債券買いが交錯する形で0.7%台前半での推移に。その後は一部報道や春闘で相次ぐ満額回答などを受けて月内の日銀正常化観測がさらに高まったほか、物価指標の上振れに伴う米金利上昇もあり、15日には0.8%に迫る水準まで上昇した。19日には、日銀が正常化に舵を切ったが、緩和的な金融環境の継続が示唆され、長期国債買入れ額が維持されたことで債券に買戻しが入り、0.7%台前半に低下。月末にかけても、年金勢のリバランス目的の債券買いが金利を抑制したとみられ、0.7%台前半での推移が継続した。

3月の動き(→) 月初0.7%台前半でスタートし、月末も0.7%台前半に。

月初、日銀による月内の金融政策正常化(マイナス金利解除・YCC撤廃)観測による金利上昇圧力と株高に伴う年金勢のリバランス目的の債券買いが交錯する形で0.7%台前半での推移に。その後は一部報道や春闘で相次ぐ満額回答などを受けて月内の日銀正常化観測がさらに高まったほか、物価指標の上振れに伴う米金利上昇もあり、15日には0.8%に迫る水準まで上昇した。19日には、日銀が正常化に舵を切ったが、緩和的な金融環境の継続が示唆され、長期国債買入れ額が維持されたことで債券に買戻しが入り、0.7%台前半に低下。月末にかけても、年金勢のリバランス目的の債券買いが金利を抑制したとみられ、0.7%台前半での推移が継続した。

(ドル円レート)

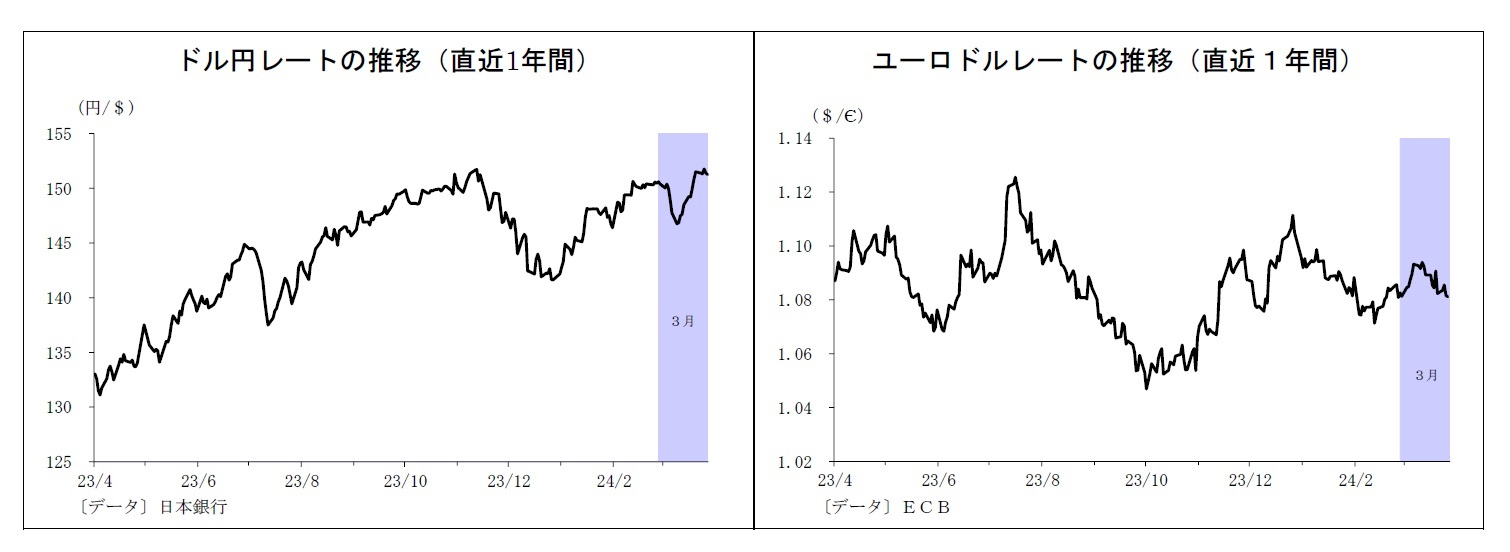

3月の動き(↗) 月初150円台半ばでスタートし、月末は151円台前半に。

月初、150円台での推移となった後、一部報道に伴う日銀による月内正常化観測の高まりによって7日に150円を割り込む。さらに、米雇用統計で需給逼迫の緩和が示されたとの見方が台頭し、11日には146円台後半まで下落した。その後は米物価指標が相次いで上振れたことで米利下げ観測が後退し、18日には149円台前半を回復。19日には、日銀が正常化に舵を切ったが、緩和的な金融環境の継続が示唆され、長期国債買入れ額が維持されたことで円売りが進み、22日には151円台半ばまで上昇した。以降、月末にかけては、財務大臣や財務官からの口先介入が相次ぎ、介入への警戒感が円の下値を支える形で151円台での推移が継続した。

3月の動き(↗) 月初150円台半ばでスタートし、月末は151円台前半に。

月初、150円台での推移となった後、一部報道に伴う日銀による月内正常化観測の高まりによって7日に150円を割り込む。さらに、米雇用統計で需給逼迫の緩和が示されたとの見方が台頭し、11日には146円台後半まで下落した。その後は米物価指標が相次いで上振れたことで米利下げ観測が後退し、18日には149円台前半を回復。19日には、日銀が正常化に舵を切ったが、緩和的な金融環境の継続が示唆され、長期国債買入れ額が維持されたことで円売りが進み、22日には151円台半ばまで上昇した。以降、月末にかけては、財務大臣や財務官からの口先介入が相次ぎ、介入への警戒感が円の下値を支える形で151円台での推移が継続した。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年04月11日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/09/19 | 日銀短観(9月調査)予測~大企業製造業の業況判断DIは2ポイント上昇の15と予想、物価関連項目に注目 | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【為替介入再開を巡る攻防~米利下げが後ずれるほど厳しい戦いに】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

為替介入再開を巡る攻防~米利下げが後ずれるほど厳しい戦いにのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!