- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- 産業集積でみる東京オフィスエリアの特色~探索的空間解析によるオフィス需要の「ホットスポット」検出~

2024年03月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.はじめに

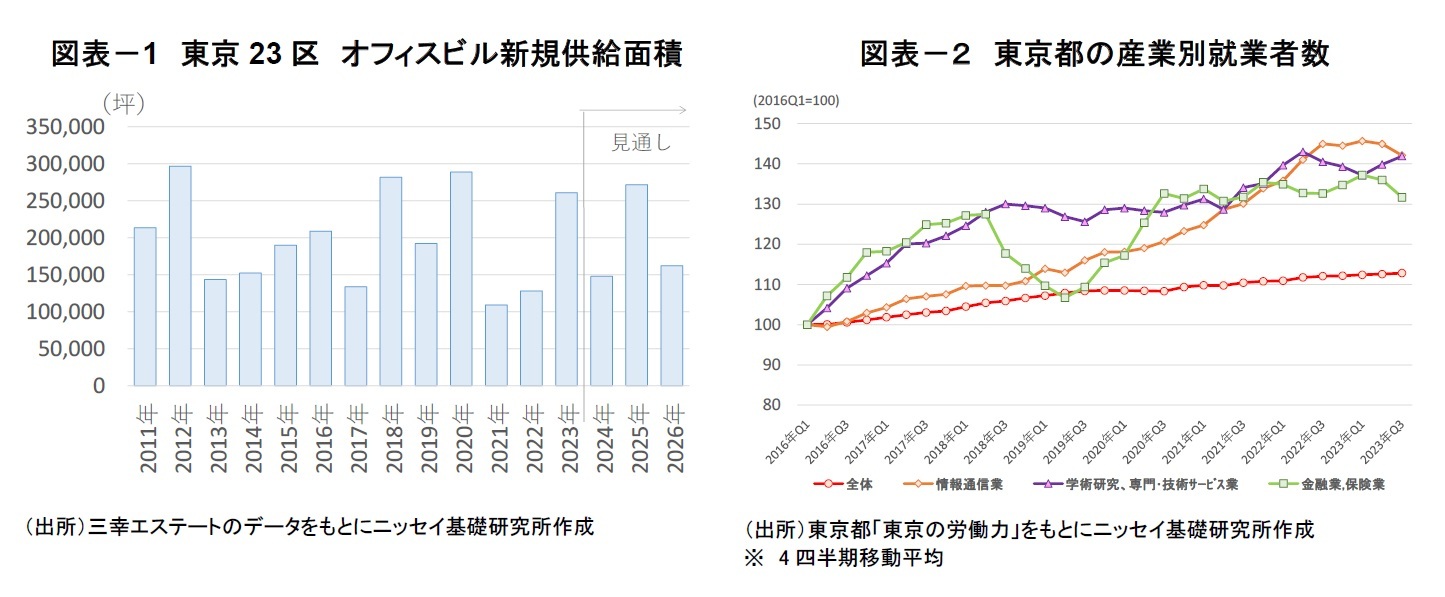

近年、東京都区部において大規模オフィス開発が多数進行している。三幸エステートの調査によれば、昨年(2023年)は、東京23区で「麻布台ヒルズ森JP タワー」や「虎ノ門ヒルズステーションタワー」等、大規模ビルの竣工が相次ぎ、新規供給面積は約26万坪に達した。今年は、約15万坪に一旦落ち着くものの、来年は「高輪ゲートウェイ」等の大規模開発が予定され、新規供給面積は、再び約27万坪に達する見通しである(図表-1)。

今後もオフィス開発が相次ぐなか、不動産事業者は、各エリアにおけるオフィス需要を把握し、その特徴に合わせた事業戦略を練る必要性がこれまで以上に高まっているといえよう。一方、オフィスの新規供給量をエリア毎に把握することは一定程度可能であるものの、オフィス需要に関するエリア毎の特色は十分明らかになっていないと思われる。

東京都の就業者を産業別にみると、2016 年第1 四半期を100 とした場合、「情報通信業」が142、「学術研究,専門・技術サービス業」が142、「金融業,保険業」が132 となり、全体(113)を上回るペースで増加し、東京のオフィス需要を牽引している(図表-2)。

そこで、本稿では、「産業集積」に注目し、探索的空間解析の手法を用いて、「情報通信業」・「金融業,保険業」・「学術研究,専門・技術サービス業」の事業所立地について、オフィスエリア毎の特色やその経年変化を確認したい。

今後もオフィス開発が相次ぐなか、不動産事業者は、各エリアにおけるオフィス需要を把握し、その特徴に合わせた事業戦略を練る必要性がこれまで以上に高まっているといえよう。一方、オフィスの新規供給量をエリア毎に把握することは一定程度可能であるものの、オフィス需要に関するエリア毎の特色は十分明らかになっていないと思われる。

東京都の就業者を産業別にみると、2016 年第1 四半期を100 とした場合、「情報通信業」が142、「学術研究,専門・技術サービス業」が142、「金融業,保険業」が132 となり、全体(113)を上回るペースで増加し、東京のオフィス需要を牽引している(図表-2)。

そこで、本稿では、「産業集積」に注目し、探索的空間解析の手法を用いて、「情報通信業」・「金融業,保険業」・「学術研究,専門・技術サービス業」の事業所立地について、オフィスエリア毎の特色やその経年変化を確認したい。

2.産業集積でみる東京オフィスエリアの特色

2-1.分析方法

2-1-1.分析手法

本章では、「産業集積」に注目し、東京23区における事業所立地のエリア別特色を明らかにする。「産業集積」とは、「地理的に近接した特定の地域内に多数の企業が立地すると共に、各企業が受発注取引や情報交流、連携などの企業間関係を生じている状態1」を指す。簡潔に言うと、「情報通信業の産業集積地域」とは、情報通信業の企業(事業所)が情報交換や業務連携等のために多く集積しているエリアといえる。

本稿では、「産業集積地域」を特定するため、探索的空間解析の1つであるホットスポット分析を用いる。ホットスポット分析は、位置情報データの空間的自己相関2の特徴に着目し、サンプル(例:情報通信業の事業所)の多い地区が、都市内部のどのエリアに集積3しているのかを特定するものである。

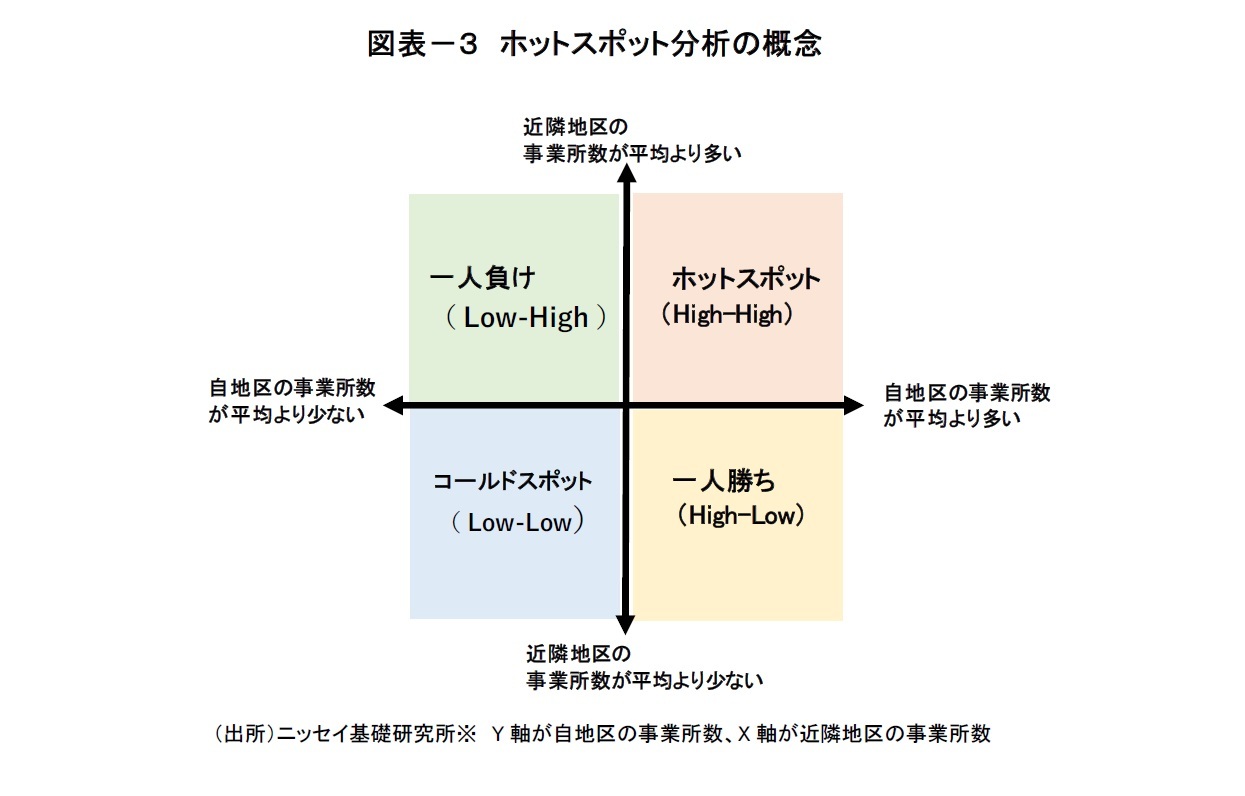

具体的には、各地区を(1)「ホットスポット(High- High)」(自地区、近隣地区ともに事業所数が平均より多い)、(2)「コールドスポット(Low-Low)」(自地区、近隣地区ともに事業所数が少ない)、(3)「一人勝ち(High- Low)」(自地区は事業所数が多いが、近隣地区は少ない)(4)「一人負け(Low - High)」(自地区は事業所数が少ないが、近隣地区は多い)の4つに分類し、統計的検定4を行う(図表-3)。

統計的に有意で、「ホットスポット」に分類された地区は、「産業集積」が起こっている可能性があるエリアと考えられる。先行研究5によれば、産業集積が起こっているエリアは、新しい企業が誕生しやすいことが指摘されており、オフィス需要が底堅いエリアと解釈できよう。

2-1-1.分析手法

本章では、「産業集積」に注目し、東京23区における事業所立地のエリア別特色を明らかにする。「産業集積」とは、「地理的に近接した特定の地域内に多数の企業が立地すると共に、各企業が受発注取引や情報交流、連携などの企業間関係を生じている状態1」を指す。簡潔に言うと、「情報通信業の産業集積地域」とは、情報通信業の企業(事業所)が情報交換や業務連携等のために多く集積しているエリアといえる。

本稿では、「産業集積地域」を特定するため、探索的空間解析の1つであるホットスポット分析を用いる。ホットスポット分析は、位置情報データの空間的自己相関2の特徴に着目し、サンプル(例:情報通信業の事業所)の多い地区が、都市内部のどのエリアに集積3しているのかを特定するものである。

具体的には、各地区を(1)「ホットスポット(High- High)」(自地区、近隣地区ともに事業所数が平均より多い)、(2)「コールドスポット(Low-Low)」(自地区、近隣地区ともに事業所数が少ない)、(3)「一人勝ち(High- Low)」(自地区は事業所数が多いが、近隣地区は少ない)(4)「一人負け(Low - High)」(自地区は事業所数が少ないが、近隣地区は多い)の4つに分類し、統計的検定4を行う(図表-3)。

統計的に有意で、「ホットスポット」に分類された地区は、「産業集積」が起こっている可能性があるエリアと考えられる。先行研究5によれば、産業集積が起こっているエリアは、新しい企業が誕生しやすいことが指摘されており、オフィス需要が底堅いエリアと解釈できよう。

1 平成12年版中小企業白書

2 事物間の距離が近いほど強く関係し合うという普遍的な地理学的法則(地理学の第一法則)に基づき、隣接性に基づいた事象の空間的相互従属を表す。

3 地区における特定の業種の事業所数が平均よりも高い地区が連続している状態。

4 本稿では、空間的自己相関の代表的な尺度であるMoran's I統計量を採用したホットスポット分析を行った。

5 Armington,C., &Acs,Z.J.(2002).The determinants of regional variation in new firm formation. Regional Studies,36 (1).33-45

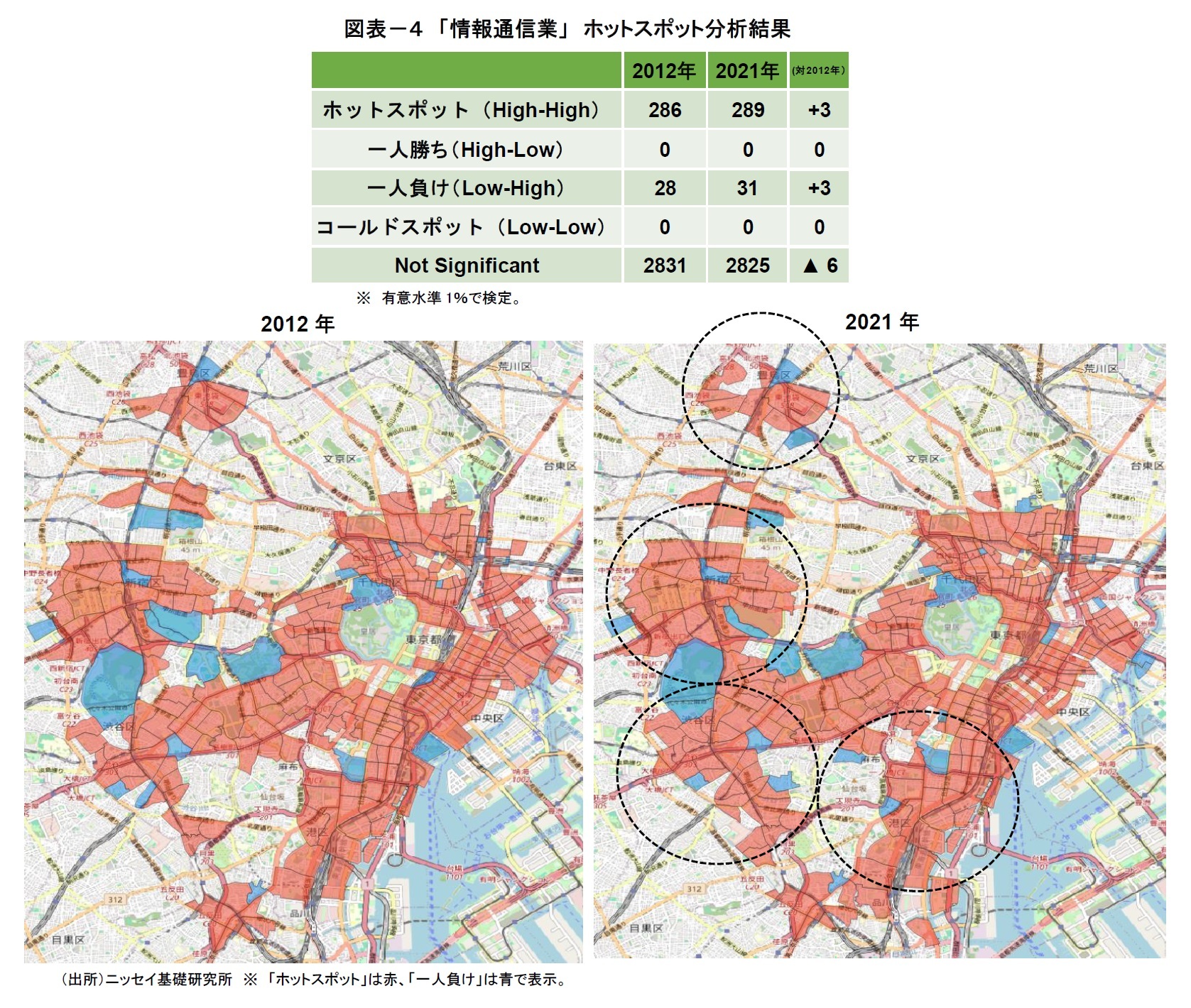

2-1-2.分析対象データ

「事業所」のデータは、総務省・経済産業省「経済センサス‐活動調査」の「町丁・大字別」事業所数を採用した。業種は、(1)「情報通信業」(2)「金融業,保険業」(3)「学術研究,専門・技術サービス業」の3業種を対象とする。また、2012年と2021年を分析し、経年での変化を確かめる。

「事業所」のデータは、総務省・経済産業省「経済センサス‐活動調査」の「町丁・大字別」事業所数を採用した。業種は、(1)「情報通信業」(2)「金融業,保険業」(3)「学術研究,専門・技術サービス業」の3業種を対象とする。また、2012年と2021年を分析し、経年での変化を確かめる。

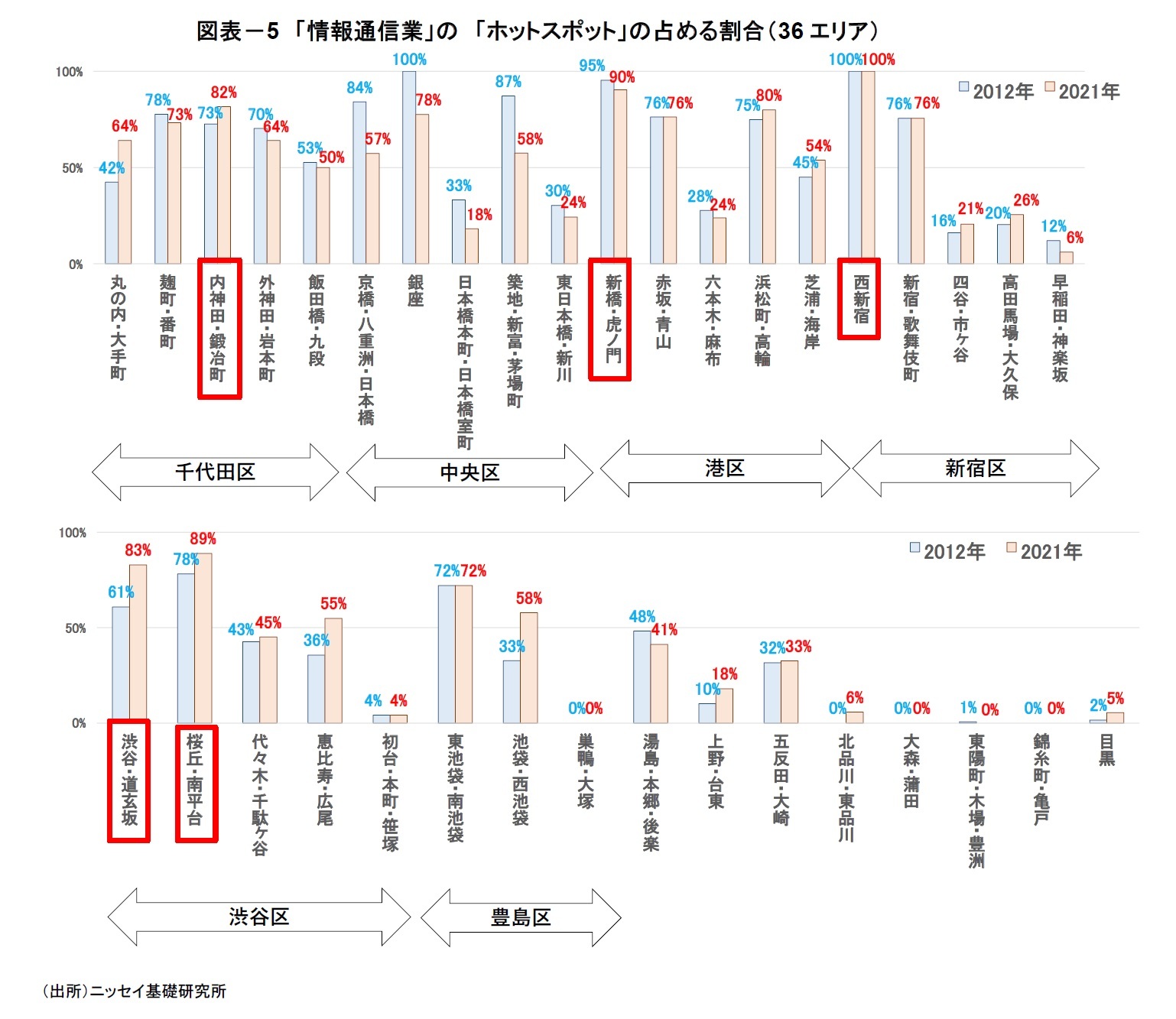

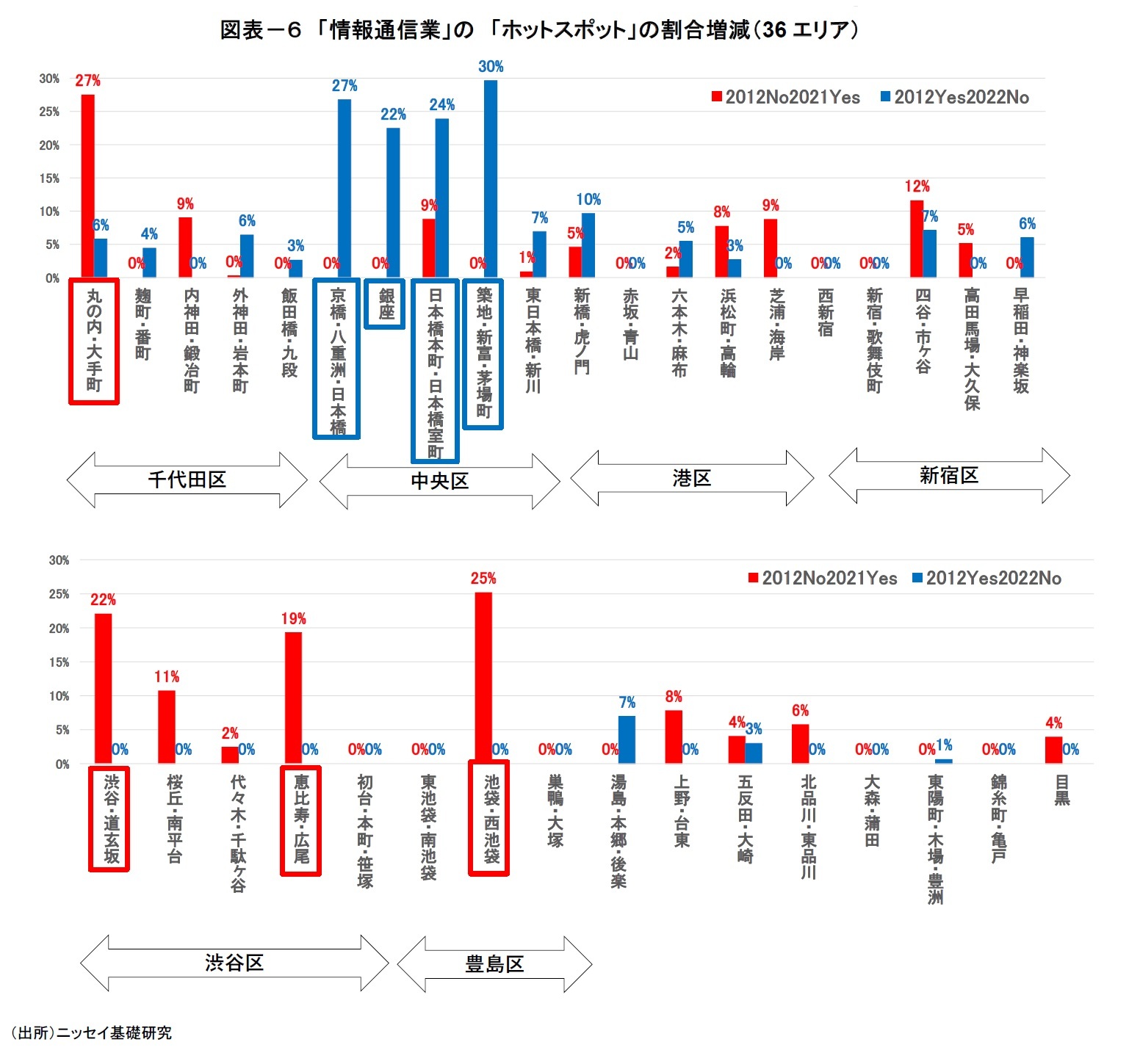

また、「ホットスポット」の占める割合の増減(2012年⇒2021年)をみると、「2012年時点はホットスポットに分類されなかったが、2021年時点でホットスポットに分類された地区」(グラフでは赤色棒グラフ「2012No2021Yes」と表記)の占める割合は、「丸の内・大手町(27%)」が最も大きく、次いで「池袋・西池袋(25%)」、「渋谷・道玄坂(22%)」、「恵比寿・広尾(19%)」の順に大きかった(図表-6)。

渋谷周辺(渋谷・恵比寿等)は、2000年代初期のインターネットバブル期にIT企業の集積が進み、「ビットバレー」と呼ばれた。その後も、IT技術者の交流を促すプロジェクト「シブヤ・ビットバレー」が2018年にスタートする等、拠点を置くIT企業が自ら渋谷周辺を盛り上げる動きも出ており7、事業所の集積が進んでいるものと考えられる(参考図表 図表-16)。

一方、「2012年時点はホットスポットに分類されたが、2021年時点でホットスポットに分類されなかった地区」(グラフでは青色棒グラフ「2012 Yes 2021 No」と表記)の占める割合は、「築地・新富・茅場町(30%)」が最も大きく、次いで、「京橋・八重洲・日本橋(27%)」、「日本橋本町・日本橋室町(24%)」、「銀座(22%)」の順に大きかった。「ホットスポット」が大きく減少したエリアは、いずれも中央区に属するエリアであった。

「情報通信業」は、東京23区全体でみると、産業集積の地区数に大きな増減はみられなかった。しかし、オフィスエリア別にみると、渋谷駅や池袋駅周辺等において産業集積が進んだ一方、中央区では総じて後退傾向にあり、企業のオフィス戦略におけるエリア選好の変化が大きい業種といえよう。

渋谷周辺(渋谷・恵比寿等)は、2000年代初期のインターネットバブル期にIT企業の集積が進み、「ビットバレー」と呼ばれた。その後も、IT技術者の交流を促すプロジェクト「シブヤ・ビットバレー」が2018年にスタートする等、拠点を置くIT企業が自ら渋谷周辺を盛り上げる動きも出ており7、事業所の集積が進んでいるものと考えられる(参考図表 図表-16)。

一方、「2012年時点はホットスポットに分類されたが、2021年時点でホットスポットに分類されなかった地区」(グラフでは青色棒グラフ「2012 Yes 2021 No」と表記)の占める割合は、「築地・新富・茅場町(30%)」が最も大きく、次いで、「京橋・八重洲・日本橋(27%)」、「日本橋本町・日本橋室町(24%)」、「銀座(22%)」の順に大きかった。「ホットスポット」が大きく減少したエリアは、いずれも中央区に属するエリアであった。

「情報通信業」は、東京23区全体でみると、産業集積の地区数に大きな増減はみられなかった。しかし、オフィスエリア別にみると、渋谷駅や池袋駅周辺等において産業集積が進んだ一方、中央区では総じて後退傾向にあり、企業のオフィス戦略におけるエリア選好の変化が大きい業種といえよう。

6 三幸エステート「オフィスレントデータ2024」におけるエリア分けの定義に基づく。

7 日本経済新聞 「渋谷ビットバレー再興へ グーグル、9年ぶり里帰り」2018/09/16

(2024年03月06日「不動産投資レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- わが国のサードプレイスオフィス市場の現況 -2023年-(1)~東京23区での集積が進む一方、主要政令指定都市以外の割合も4割に達する

- わが国のサードプレイスオフィス市場の現況 -2023年-(2)~全都道府県の約3分の1、首都圏および京阪神の約6割の市区町村で、拠点開設の余地あり~

- 「東京都心部Aクラスビル市場」の現況と見通し(2024年2月時点)

- 事業所の開業率と廃業率で考えるオフィス市場の動向

- 良好な景況感が継続。価格ピーク時期に対する見解はやや後ろ倒しに。~期待はホテルと産業関係施設(データセンターなど)。リスク要因として、建築コストと米国政治・外交への関心が高まる~第20回不動産市況アンケート結果

03-3512-1861

経歴

- 【職歴】

2007年 住信基礎研究所(現 三井住友トラスト基礎研究所)

2018年 ニッセイ基礎研究所

2025年7月より現職

【加入団体等】

一般社団法人不動産証券化協会資格教育小委員会分科会委員(2020年度~)

吉田 資のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | 「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ | 吉田 資 | 不動産投資レポート |

| 2025/09/29 | 「東京都心部Aクラスビル市場」の現況と見通し(2025年9月時点) | 吉田 資 | 不動産投資レポート |

| 2025/09/24 | 地方に芽吹く起業の「ホットスポット」~東京圏一極集中は是正されるか | 吉田 資 | 研究員の眼 |

| 2025/09/03 | 外国人が支える人口動態~多言語対応等の居住支援が喫緊の課題 | 吉田 資 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【産業集積でみる東京オフィスエリアの特色~探索的空間解析によるオフィス需要の「ホットスポット」検出~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

産業集積でみる東京オフィスエリアの特色~探索的空間解析によるオフィス需要の「ホットスポット」検出~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!