- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(中)-次元の異なる少子化対策と財源対策の論点と問題点

2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(中)-次元の異なる少子化対策と財源対策の論点と問題点

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~次元の異なる少子化対策と財源対策の問題点を考える~

3回シリーズの(中)では、岸田文雄政権が重視する「次元の異なる少子化対策」の内容とともに、財源対策の概要や問題点を取り上げる。具体的には、2023年12月に決まった「こども未来戦略」の内容を詳述することで、若い世代の経済的支援や結婚、出産、育児の一環的な支援、育児の性的分業を見直す「共働き・共育て」の推進といった施策を概観する。さらに、医療保険に上乗せされる「支援金」の創設など、約3.6兆円に及ぶ施策の財源対策の概要や問題点を考察する。

(下)では、少子化対策の財源対策の関係で、2023年12月に作成された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」の意味合いや課題などを考察する。

2――次元の異なる少子化対策の経緯と内容

まず、岸田政権が掲げる「次元の異なる少子化対策」の経緯を簡単に振り返る1。周知の通り、岸田文雄首相が2022年12月、出生率低下を食い止めるため、「こども予算の倍増を目指していくための当面の道筋を示してまいります」と言明したことで、「子ども予算の倍増」が一種の政権公約と理解されるようになった2。さらに、岸田首相は2023年1月の年頭記者会見で、児童手当の拡充などを例示しつつ、「異次元の少子化対策」に挑戦する考えを表明。この方向性に沿って、2023年3月の「こども・子育て政策の強化について(試案)」、同年6月の「こども未来戦略方針」、同年12月の「こども未来戦略」(以下、未来戦略)が順次取りまとめられた。

中でも、最後の未来戦略では、出生数や人口減少が進んでいる現状について、「急速な少子化・人口減少に歯止めをかけなければ、我が国の経済・社会システムを維持することは難しく、世界第3位の経済大国という、我が国の立ち位置にも大きな影響を及ぼす」との危機感が披露された上で、「2030年までに少子化トレンドを反転できなければ、我が国は、こうした人口減少を食い止められなくなり、持続的な経済成長の達成も困難となる」「2030年までがラストチャンスであり、我が国の持てる力を総動員し、少子化対策と経済成長実現に不退転の決意で取り組まなければならない」という強いメッセージが並んだ。

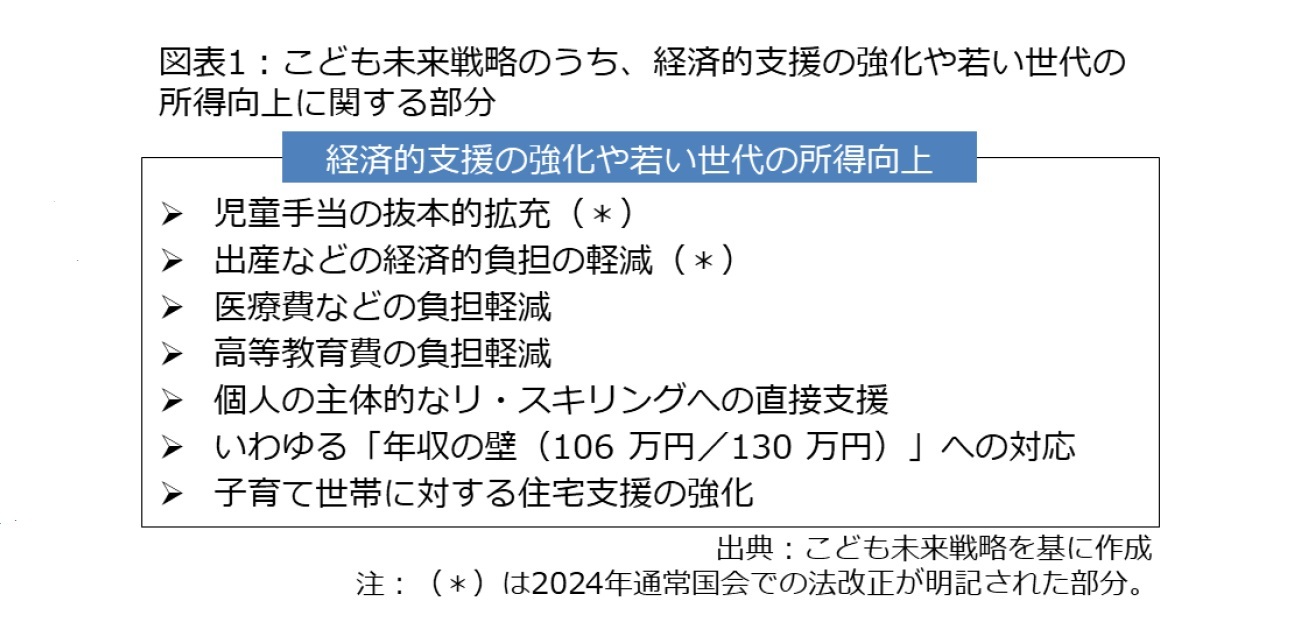

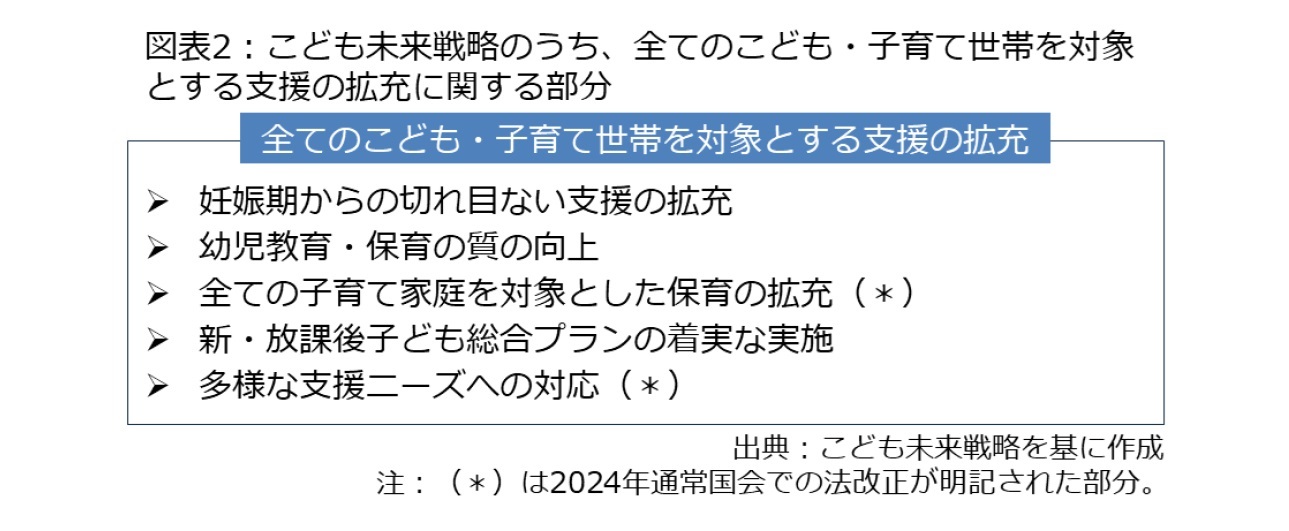

さらに、今後3年間を「集中取組期間」と位置付けつつ、取り組みを加速化させるための様々な施策が列挙されるとともに、財源対策も言及されている。以下、未来戦略の整理に従って、「ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組」「全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充」「共働き・共育ての推進」「こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革」の4分野3で、未来戦略に盛り込まれた施策を概観する。なお、以下は施策の説明が続くため、財源対策を中心とした問題点に関心を持たれている方は「5――次元の異なる少子化対策の意味合いと問題点」から読んで頂きたい。

1 なお、煩雑さを避けるため、発言などを除き、可能な限り引用や出典は省略するが、本稿執筆に際しては、首相官邸や内閣府、財務省、厚生労働省、総務省、こども家庭庁の各ウエブサイトを参照。メディアでも『朝日新聞』『共同通信』『産経新聞』『日本経済新聞』『毎日新聞』『読売新聞』に加えて、『社会保険旬報』『週刊社会保障』『シルバー新報』『日本医事新報』『ミクスOnline』『m3.com』『Gem Med』など専門媒体の記事も参考にした。

2 元々、「関係予算の倍増」という方針が浮上した淵源をたどると、2021年9月の自民党総裁選にさかのぼる。この時、他の候補者とともに討論会に参加していた岸田氏が「子どもを含む家族を支援する政府予算の倍増」に賛意を表明した。上記の発言や動向については、首相官邸ウエブサイトに加えて、各種報道を参照。

3 以下、「ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組」は「経済的支援の強化や若い世代の所得向上」と短縮して表記する。

経済的支援関係では、出産費用の負担軽減に向け、2023年通常国会で成立した「出産育児一時金」の引き上げ(42 万円→50 万円)も言及されており、今後の方向性として、出産費用の見える化とか、2026年度をメドとした正常分娩の保険適用の導入に向けた検討が改めて示された6。

このほか、自治体で実施されている子ども医療費の助成に関する国民健康保険の国庫負担に関する減額調整措置の廃止も盛り込まれた。この仕組みでは、自治体が子どもに関する患者負担を独自に引き下げた場合、医療費を引き上げる可能性があるとして、国民健康保険の国庫負担を減額することで、当該自治体の負担を増やす措置が設けられていた。

しかし、全ての市町村で何らかの助成が実施されているとして、未就学児までを対象とする医療費助成は2018年度から減額調整措置の対象から外れており、未来戦略では年齢層を問わず、減額調整措置を廃止する方針が打ち出された。

大学進学支援を含めた高等教育に関する経済支援としても、貸与型奨学金について、▽減額返還制度を利用可能な年収上限を325万円から400万円に引き上げる(こども2人世帯は500万円以下、3人以上世帯は600万円以下に引き上げ)、▽所得連動方式の利用者について、返還額の算定のための所得計算をこども1人当たり33万円の所得控除を上乗せ――などの見直しを講じると規定。

授業料の減免や給付型奨学金に関しても、▽2024年度から3人以上の多子世帯や理工農系の学生等の中間層(世帯年収約600万円)に拡大、▽多子世帯の学生などは2025年度から無償にする(ただし、授業料の支援上限は国公立約54万円、私立約70万円)、▽在学中は授業料を徴収しない代わりに卒業後の所得に応じる形で納付してもらう「授業料後払い制度」について、2024年度から修士段階の学生を対象として導入し、2025年度から学部段階への本格導入に向けて検討――といった施策が盛り込まれた。

このほか、業務に必要な新しい知識やスキルを身に着ける「リ・スキリング」の充実に向けた教育訓練給付などの見直しとか、「年収の壁」を解消するための制度見直し、子育て世帯に対する住まいの支援の強化なども言及された。

このうち、「年収の壁」とは主に女性が税金や社会保険料の負担を回避するため、就業時間や収入を調整することで生まれる年収の上限を指す。これが女性の就労や収入増に妨げになっているとして、政府は2023年9月以降、最大50万円の支援などを盛り込んだ「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施しており、未来戦略ではパッケージの「着実な実施」と一層の制度改正に向けた検討が盛り込まれた。

住まいの支援では、公的賃貸住宅を対象に、子育て世帯などが優先的に入居できる仕組みの導入を図ることで、今後10 年間で、子育て世帯などの住宅として約20万戸を確保する方向性が示された。さらに、ひとり親世帯など支援が必要な世帯を対象とした支援策としても、空き家の改修とか、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅である「セーフティネット住宅」の登録促進などを通じて、今後10年間で約 10 万戸の住宅を確保するという方針も示された。

4 特例給付として、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の世帯には特例給付として一律5,000円が支給されている。所得制限限度額の目安は約622万円、所得上限限度額の目安は約858万円。

5 これと併せて、2023年12月に決まった与党税制改正大綱では、16~18歳の子どもの家庭に適用される扶養控除を2026年から縮小する方針が盛り込まれた。所得税の控除額は38万円から25万円に、個人住民税は33万円から12万円に、それぞれ引き下げられる。

6 出産育児一時金の引き上げを巡る経過と、保険適用の可能性を巡る議論に関しては、2023年6月27日拙稿「出産育児一時金の制度改正で何が変わるのか?」を参照。

このほか、▽1カ月児・5歳児に対する健康診査と、先天性代謝異常などを調べる「新生児マススクリーニング検査」の対象疾患の拡充を早期に全国展開、▽聴覚障害の有無を早い時期に発見する「新生児聴覚検査」に関して、公費(税金)負担の全国実施――などの施策も列挙された7。

妊娠前から妊娠・出産後まで、女性が健康で活躍できるようにするため、国立成育医療研究センターで女性の健康や疾患に特化した研究とか、将来の妊娠を考えつつ女性やカップルが自分達の生活や健康に向き合う「プレコンセプションケア」、産後ケア事業を含む成育医療などの研究を進めるとともに、基礎疾患を持つ妊産婦や妊娠を希望する女性などに対する相談支援を強化するとしている。

就学前の子どもをカバーする保育や幼児教育の関係では、サービスの質を高める観点に立ち、保育士1人が対応する児童の数を定めた「職員配置基準」のうち、1歳児と4~5歳児の基準を見直すことが示された。

具体的には、制度発足以来 75 年間、一度も改善されてこなかった4~5歳児の配置基準について、現行の30人(30:1)を25人(25:1)に引き下げるとともに、それに対応する加算措置を創設するとされた。1歳児に関しても、3年間の加速化プラン期間中の早い段階で、6人(6:1)から5人(5:1)に改善する方向性が盛り込まれた。病児保育に関する単価を2024年度から引き上げる方針も盛り込まれた。

このほか、▽保育所、幼稚園、幼保一体型の「認定こども園」の運営費の基準となる公定価格の改善に向けた取り組みの推進、▽保育士の処遇改善、▽会計の見える化に向けて、事業所から都道府県に対する経営情報の報告と、都道府県による分析結果の公表を法定化――なども提示された。

子ども・子育て支援法に関する施策では、月の一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わずに柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度(仮称)」を創設する方針も示された。具体的には、2025年度から実施自治体の増加を図った上で、2026 年度から全国の自治体で実施できるように、2024年通常国会に関連法改正案を提出する旨が打ち出された。同制度に関しては、2023年度補正予算でモデル事業の実施に必要な予算が計上されている。

さらに、保護者が仕事などで昼間、家を留守にしている間、放課後の小学生を小学校の空き教室や児童館など預かる「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」に関しても、待機児童が依然として1.5万人程度存在するとして、約122万人から約152万人に拡大するとした「新・放課後子ども総合プラン」の着実な推進とともに、2024 年度から常勤職員配置の改善などを図る方針が示された。

このほか、多様な支援ニーズへの対応として、ひとり親家庭の自立と子育て支援、こどもの貧困対策、児童虐待の防止対策、障害児支援などが列挙されている。

このうち、ひとり親家庭の自立とか、こどもの貧困対策の関係については、▽ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもに対する伴走的な学習支援の拡充、▽貧困家庭への宅食提供、▽地域の様々な場所を活用しつつ、安全・安心で気軽に立ち寄れる食事や体験・遊びの機会の提供、▽看護師・介護福祉士などの資格取得を目指すひとり親家庭の父母に対する「高等職業訓練促進給付金制度」について、短期間で取得可能な民間資格を含む対象資格への拡大、▽幅広い教育訓練講座の受講費用を助成する「自立支援教育訓練給付金」に関する助成割合の引き上げ、▽ひとり親に対する就労支援事業などの対象要件拡大――といった施策が示された。児童扶養手当の所得限度額について、3人以上の多子世帯の加算額を拡充するため、関連法改正案を2024年通常国会に提出する方針も打ち出された。

近年、増え続けている児童虐待の防止とか、子育てに困難を抱える世帯、保護者や兄弟姉妹などをケアする子どもを指すヤングケアラーに対する支援を強化する観点に立ち、相談支援体制の構築などの体制整備、子どもと子育て家庭に関する総合相談窓口として一部の自治体で設置されている「こども家庭センター」の全国展開、学校や地域とのつなぎ役の配置、子育て世帯への訪問支援などを進めることも盛り込まれた。

このほか、健診未受診の妊婦に対する継続的な訪問支援、生活に困難を抱える特定妊婦に対する一時的な住まいの提供、こどもの養育に関する相談・助言、虐待などで家庭に居場所を持てないこども・若者の支援拡充や宿泊できる安全な居場所の確保なども列挙。虐待などを受けたこどもの生活環境整備として、一時保護施設における小規模ユニットケア化、一時保護施設や児童養護施設などに入所しているこどもの学習環境整備の支援、こどもの権利擁護の環境整備、親子関係の再構築支援、家庭養育環境を確保するための里親委託の推進、養育に関する助言などの支援策、社会的養護を経験した若者が自立した社会生活を送れるようにするための支援なども言及された。

障害児や人工呼吸器などが必要な「医療的ケア児」に対する支援策としても、障害児支援の中核的役割を担っている「児童発達支援センター」を中心とした専門的な支援の提供とか、地域の障害児支援事業所や保育所などへの支援に加えて、医療的ケア児を一時的に預かる環境の整備や保育所などでの受け入れ体制の整備も図るとされた。障害児に関する補装具費支給制度の所得制限を撤廃する方針も示された。

7 なお、新生児マススクリーニング検査に関しては、免疫の機能不全で重篤な感染症を繰り返す「SCID(重症複合免疫不全症)」と脊髄の異常で筋力低下などを招く「SMA(脊髄性筋萎縮症)」という2つの疾患について先行的に事業を実施したり、検査の対象疾患の拡充を検証したりするためのモデル事業が2023年度補正予算で計上されている。

(2024年02月01日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(上)-インフレ対応でトリプル改定は増額、少子化対策で複雑な様相に

- 出産育児一時金の制度改正で何が変わるのか?-50万円に引き上げ、一層の制度改正論議も

- 全世代社会保障法の成立で何が変わるのか(上)-高齢者も含めた応能負担の強化、制度の複雑化は進行

- 政策形成の「L」と「R」で考える少子化対策の問題点-バランスを欠いた2つの「正しさ」を巡る議論

- 少子化対策の主な財源として社会保険料は是か非か-社会保障の「教科書」的な説明から考える

- 20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る

- 平成期の社会保障改革を振り返る-少子高齢化と財政悪化が進んだ30年間の変化を追う

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月03日

ユーロ圏失業率(2025年8月)-失業率は6.3%で低水準だがやや悪化 -

2025年10月02日

IAIGsの指定の公表に関する最近の状況(15)-19の国・地域からの61社に- -

2025年10月02日

プレコンセプションケア 自治体の炎上事例から学ぶリスク管理-科学的エビデンスと推奨モデルは区別し、性と健康の自己決定権を侵害しない内容構成が必要- -

2025年10月02日

ユーロ圏消費者物価(25年9月)-概ね物価目標に沿った推移が継続 -

2025年10月01日

図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか?

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(中)-次元の異なる少子化対策と財源対策の論点と問題点】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(中)-次元の異なる少子化対策と財源対策の論点と問題点のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!