- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 年金資産運用 >

- 賃上げと自国通貨建て資産組み入れ比率に関する制約条件の要否

賃上げと自国通貨建て資産組み入れ比率に関する制約条件の要否

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

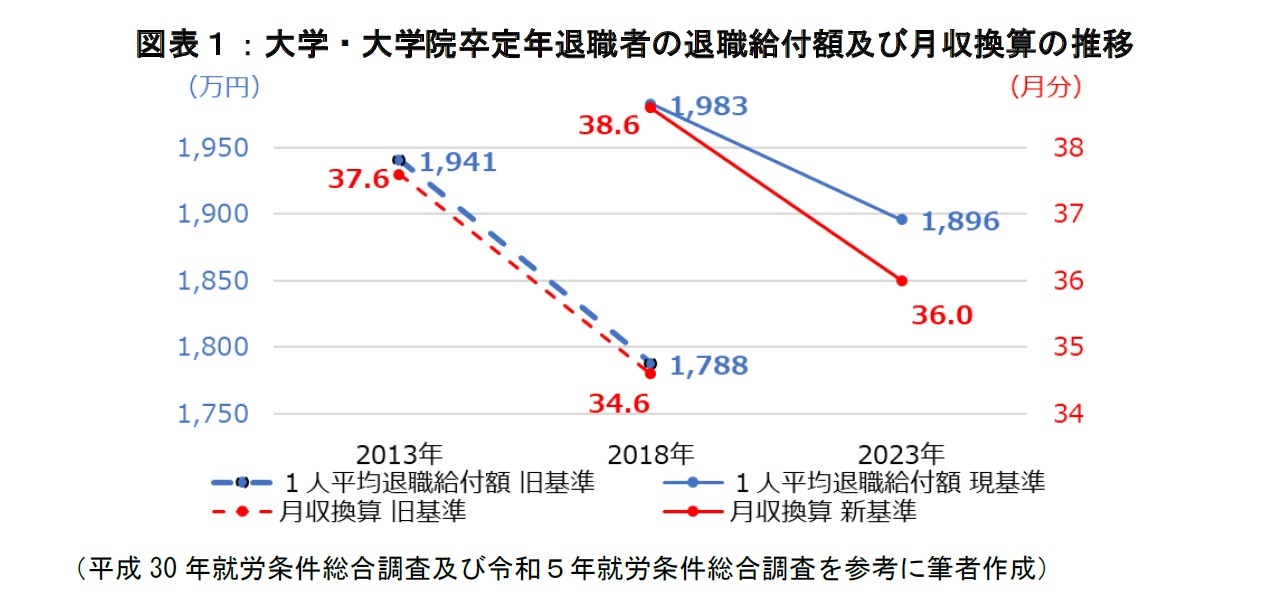

調査対象の範囲が変わったため、単純に比較することができないが、退職給付額は2013年から2018年の5年間で8%(1,788万円÷1,941万円-1)、2018年から2023年の5年間で4%(1,896万円÷1,983万円-1)、10年間で12%程度減少したと考えられる。当然ながら、退職時の所定内賃金に対する退職給付額の割合である月収換算は大きく減少し、その要因として、バブル崩壊以降、大企業を中心に、退職給付の算定基準が退職時の賃金からポイントなど賃金に連動しない基準にシフトしたことが考えられる。

ホームアセット・バイアスとは、海外資産よりも国内資産を多く保有する傾向のことだが、2021年度においても、ホームアセット・バイアスが解消したとは言えない。2021年度末時点の年金資産の株式資産に占める国内株式の割合39%は、MSCIワールド指数に占める日本株式の割合である6%程度と比べると、まだ十分高いからだ。最適資産配分の導出過程で「国内株式組み入れ比率>外国株式組み入れ比率」といった制約条件を設ける慣習が一部で残っているのだろう。

一般的に制約条件の設定は最適資産配分に及ぼす影響が大きいので、不必要な制約条件を設けるべきではなく、設定する目的の適切性や必要性の判断が極めて重要である。自国通貨建て資産組み入れ比率に関する制約条件を設定する代表的な目的は、年金負債が日本のインフレ率と連動するため、年金資産においても日本のインフレ率と連動しやすい国内資産を多く保有するというものである。退職給付の算定基準の変更によって設定理由を失ったことも、円貨建て資産割合や株式資産に占める国内株式の割合の低下の一因と考えられる。

では、退職給付と賃金との連動性が低くなった今でもホームアセット・バイアスが解消しないのは何故だろうか。退職給付額は退職後の生活の原資に充てられるものという特性を有しているので、退職給付と賃金との連動性が低いまま、今後も物価や賃金水準の上昇が継続すると、退職後の生活の原資が実質的に目減りする。令和5年就労条件総合調査によると、賃金や物価上昇率に伴う給付水準の見直し制度の導入を検討している企業は少ないが、将来その必要性に迫られる可能性はある。そのために、自国通貨建て資産組み入れ比率に関する制約条件を温存しているのかもしれない。制約条件設定の目的は適切かもしれないが、本当に必要性はあるのだろうか。そこで、リスク(及び相関係数)と期待リターンに分けて、必要性を考えたい。

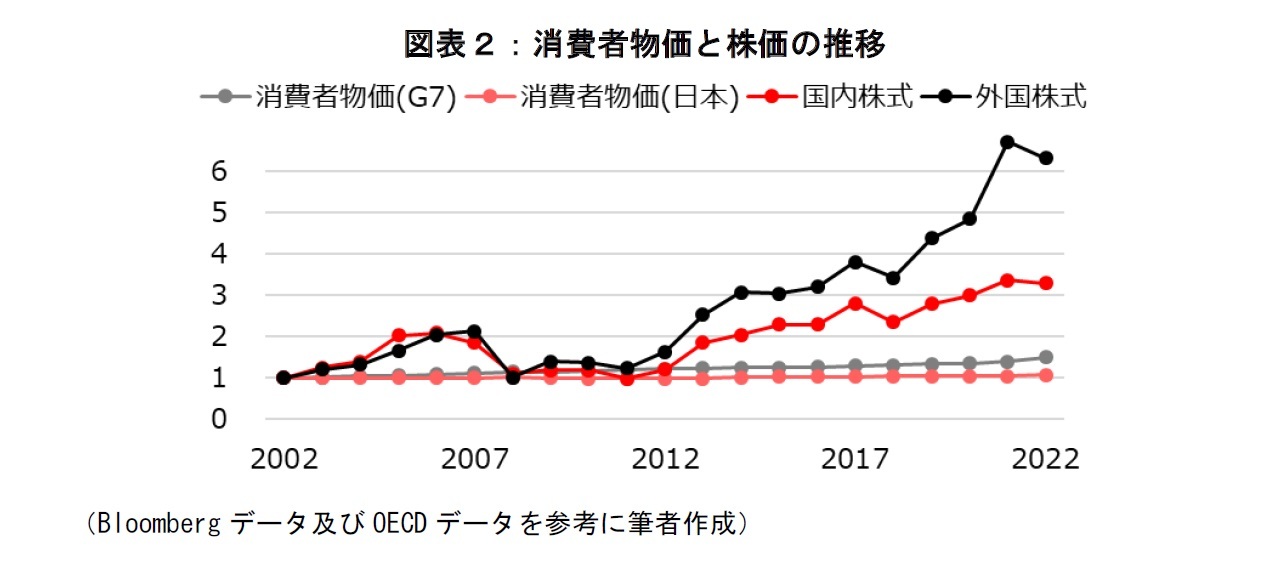

一方、中長期的に見ると自国通貨建て資産の収益率とインフレ率の水準との間の関係性が確認できる。図表2の通り、相対的にインフレ率の水準が低い日本の株式収益率は、海外の株式収益率より低い。このような状況で自国通貨建て資産を優先する制約条件を設定することは、日本のインフレ率の低さを理由に、より高い収益獲得機会を放棄していることに等しい。より低いリターンで構わないなら、不必要な制約条件を設定して投資効率を悪化させるのではなく、より低リスクで効率的な資産配分を選ぶべきである。もちろん将来日本のインフレ率が他国を上回る可能性を完全に否定することはできないが、最適資産配分の策定に用いる期待リターンの精度向上によって対処すべきであり、制約条件の設定で対処すべきではない。

(2024年01月09日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

| 2025/04/03 | 税制改正でふるさと納税額はどうなる? | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【賃上げと自国通貨建て資産組み入れ比率に関する制約条件の要否】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

賃上げと自国通貨建て資産組み入れ比率に関する制約条件の要否のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!