- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 環境経営・CSR >

- 行き場を失う日本のプラスチック廃棄物

行き場を失う日本のプラスチック廃棄物

金融研究部 准主任研究員・サステナビリティ投資推進室兼任 原田 哲志

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――プラスチック廃棄物による海洋汚染

プラスチックの使い捨ては大量の廃棄物を発生させる他、自然環境の汚染にもつながる。適切に処理されず、海に流出したプラスチックは「海洋プラスチック」と呼ばれ、海の生物や環境に悪影響を及ぼしている(図表1)。

海洋プラスチックによる影響としては(1)景観の悪化、(2)海の生物に絡まったり誤って食べてしまうことによる悪影響、(3)漁業や観光への悪影響、(4)プラスチックに含まれる有害物質の溶出やマイクロプラスチック1に吸着された有害物質を生物が食べることによる生物や人間の健康への悪影響といったものが挙げられる。

こうした悪影響を防ぐには、プラスチックが海に流出することを防ぐ必要がある。海洋プラスチック問題については各国が協力し国際的な取組みを行っている。2019年6月に大阪で開催されたG20大阪サミットでは、日本は2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を提案し各国首脳と共有した。2021年5月時点では87の国と地域が大阪ブルー・オーシャン・ビジョンを共有している。

また、2023年4月に開催されたG7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合、5月に開催されたG7広島サミットでは、期限を10年間前倒し2040年までに新たなプラスチック汚染をゼロにする目標に合意、海洋プラスチック問題への取組みが進められている。

1 マイクロプラスチックとは、微細なプラスチックごみの総称で、一般的には5ミリメートル以下のプラスチック粒子を指す。

2――行き場を失う日本のプラスチック廃棄物

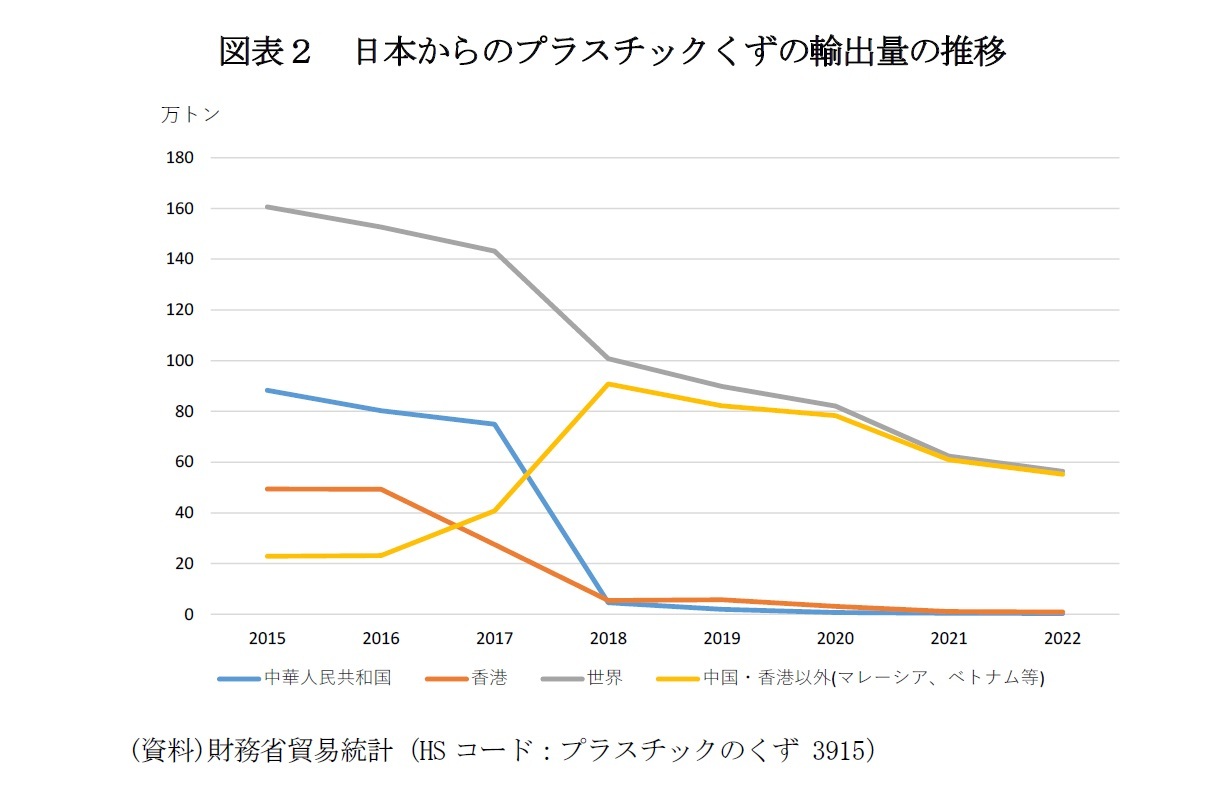

しかし、近年では、そうした輸出による廃プラスチックの処分が難しくなっている。廃プラスチックの輸出先の国々などで、輸入を禁止する流れとなっているからだ。

2017年には中国は廃プラスチックの輸入を禁止した。2017年時点では中国は日本からの廃プラスチックの最大の輸出先であったが、これにより日本からの廃プラスチックの輸出はほぼなくなった。その後、日本からの廃プラスチックは中国に代わってマレーシアやベトナムといった東南アジア諸国等に輸出されるようになった。しかし、その後、東南アジア各国でも廃プラスチックの輸入が規制・禁止され、2018年にタイ、ベトナム、マレーシアが輸入を規制、2019年にはインドが廃プラスチックの輸入を禁止した2。

また、2021年には有害廃棄物の国境を越える移動や処分についての国際的な枠組みであるバーゼル条約の改正が行われ、プラスチック廃棄物を輸出する際には事前に輸入国の同意が必要となった。こうしたことから、日本における廃プラスチックの輸出による処分は難しくなり、国内での処理や資源循環体制の構築が求められている。

2 日本貿易振興機構、「東南アジア諸国が廃プラスチック輸入規制を強化、日本の輸出量は減少」、2019年6月18日

3――プラスチック廃棄物のリサイクル方法に課題

マテリアルリサイクルは、廃棄物を新しい製品の原材料として用いることを指す。廃プラスチックのマテリアルリサイクルでは、廃プラスチックを洗浄した後、粉砕、粒状化したものを原料として用いることで再製品化する。

マテリアルリサイクルは資源を再度活用できるメリットがある一方で、廃棄物を原料として繰り返し使用するため、異物混入や品質低下が課題となる。

ケミカルリサイクルは廃棄物に化学的な処理を施すことで他の物質に転換してから再利用することを指す。廃プラスチックのケミカルリサイクルでは、廃プラスチックを化学的な処理によって再度石油などに戻して再利用する。

サーマルリサイクルは廃プラスチックを燃焼させ、近隣の施設の暖房や浴場、温水プールなどの熱源として用いることを指す。

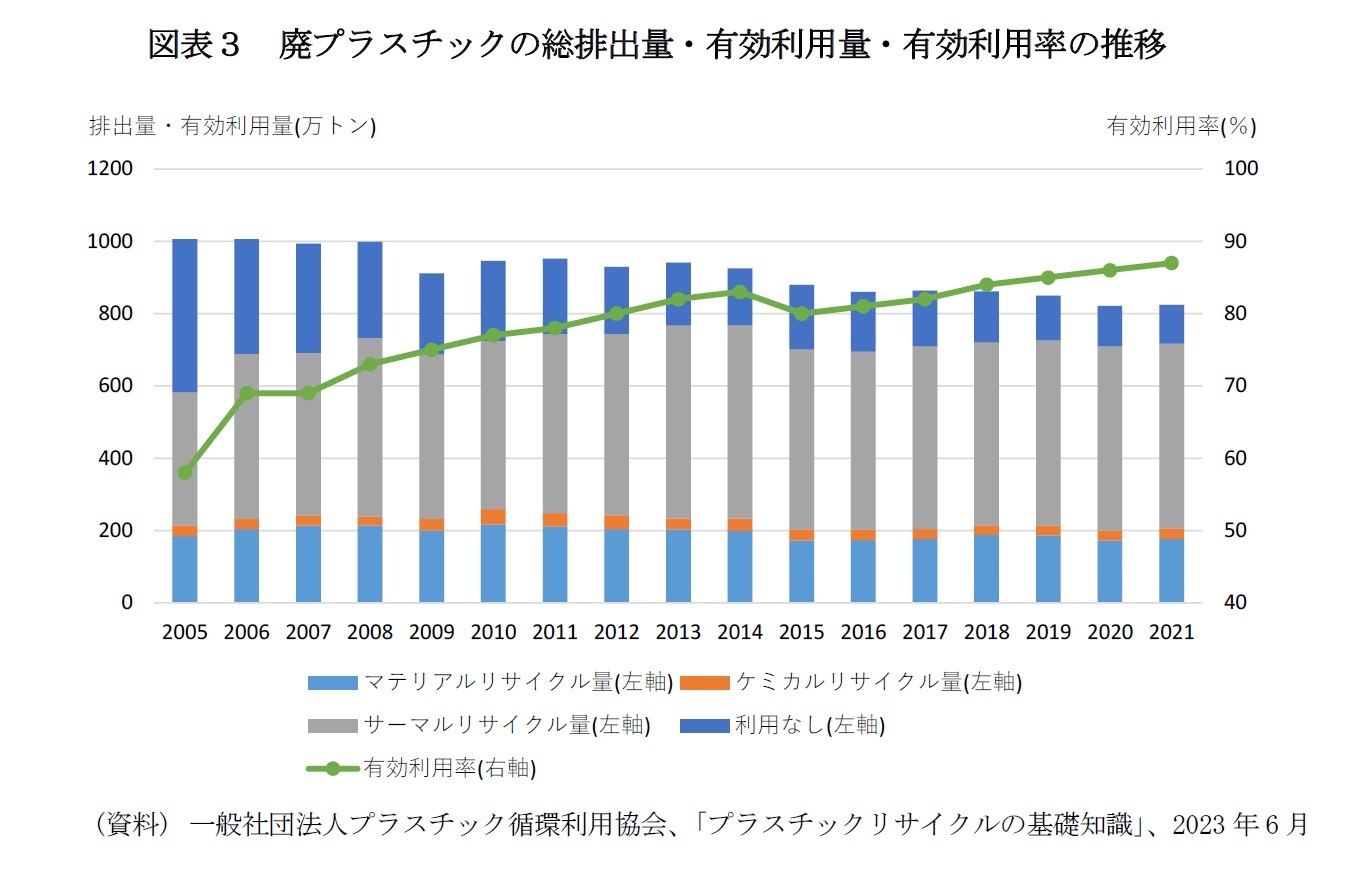

日本での廃プラスチックの有効利用率は2005年の58%から2021年には87%まで上昇した。ただし、処理の内訳を見ると、サーマルリサイクルが多くを占めていることが分かる(図表3)。サーマルリサイクルは、廃プラスチックを燃焼させるため、新たな製品の原料として循環させることができないという問題点がある。このため、欧米などではサーマルリサイクルをリサイクルに含めないのが一般的だ。サーマルリサイクルを除いた場合、日本での廃プラスチックの有効利用率は低い水準にとどまっていると言える。

ケミカルリサイクルについては、現状では処理を行える工場が少なくリサイクルを行える量が限られていることが課題となっている。

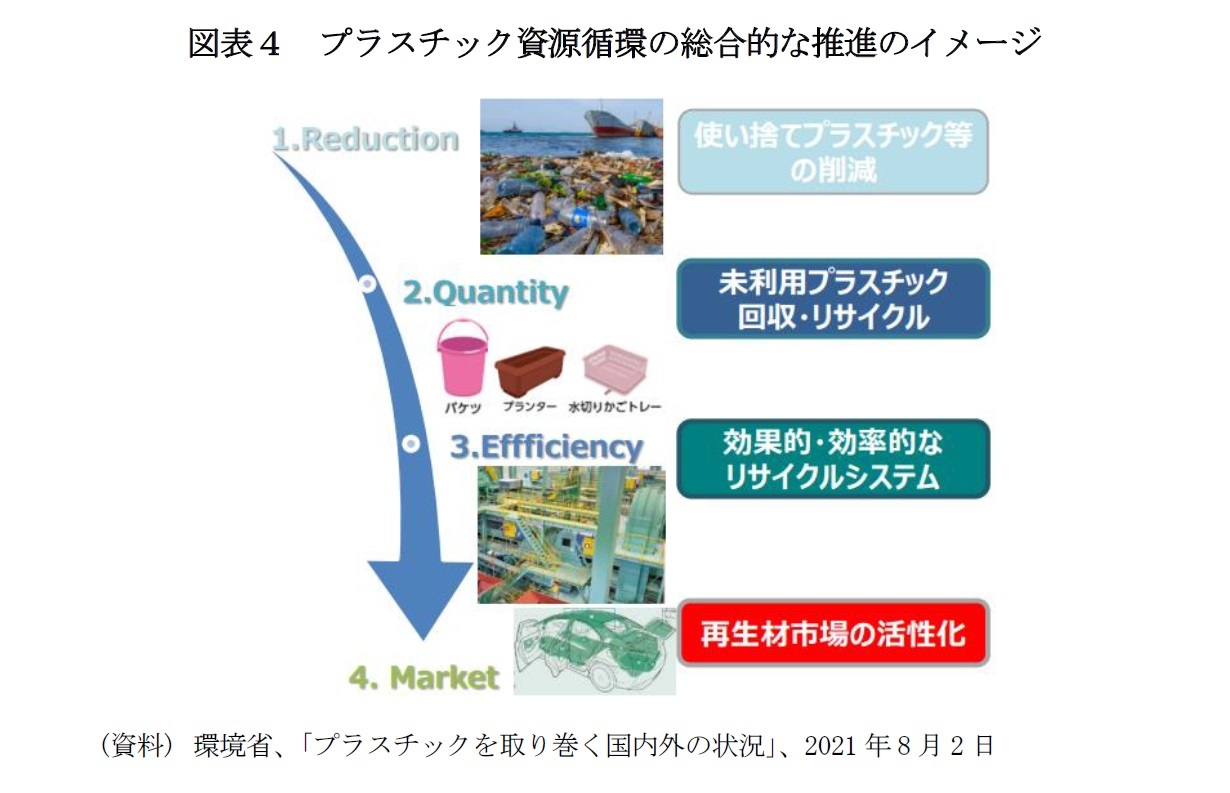

また、プラスチックの循環を促すには、リサイクルの処理能力を高めるだけでなく、再生したプラスチックの利用先を確保する必要がある。プラスチックの資源循環を推進する上では、(1)使い捨てプラスチック等の削減、(2)未利用プラスチックの回収・リサイクル、(3)効果的・効率的なリサイクルシステムの構築、(4)再生材市場の活性化が効率的に行われる体制を構築していくことが必要となる(図表4)。

(2023年12月04日「基礎研レポート」)

03-3512-1860

- 【職歴】

2008年 大和証券SMBC(現大和証券)入社

大和証券投資信託委託株式会社、株式会社大和ファンド・コンサルティングを経て

2019年 ニッセイ基礎研究所(現職)

【加入団体等】

・公益社団法人 日本証券アナリスト協会 検定会員

・修士(工学)

原田 哲志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/06 | グローバル株式市場動向(2025年9月)-米国の利下げ再開により上昇継続 | 原田 哲志 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移 | 原田 哲志 | 基礎研レター |

| 2025/09/03 | 日本の人的資本投資の現状と課題 | 原田 哲志 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/15 | グローバル株式市場動向(2025年7月)-米国と日欧の関税大枠合意により安心感が広がる | 原田 哲志 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【行き場を失う日本のプラスチック廃棄物】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

行き場を失う日本のプラスチック廃棄物のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!