- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 実質賃金上昇の罠-生産性格差のもとでインフレによって賃金を決定することの問題

2023年11月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに1,2

日本経済では「インフレと賃金の好循環」が政策課題になっている。過去1年半、インフレを契機に賃金が上昇してきたものの、賃金上昇率がインフレ率に追いつかず実質賃金(名目賃金上昇/インフレ率)が下落を続けていることから、実質賃金の上昇が焦点となってきている。

先行きについては、来年度後半にはインフレのピークアウトから、賃金上昇率がインフレ率を上回り実質賃金が上昇に転じることが展望されているが、いまだ不確実である3。

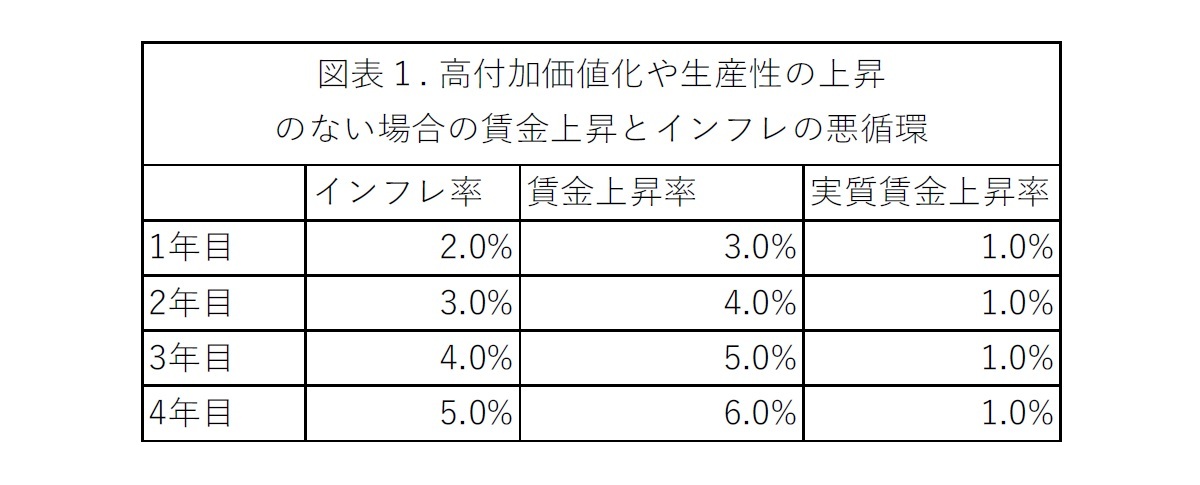

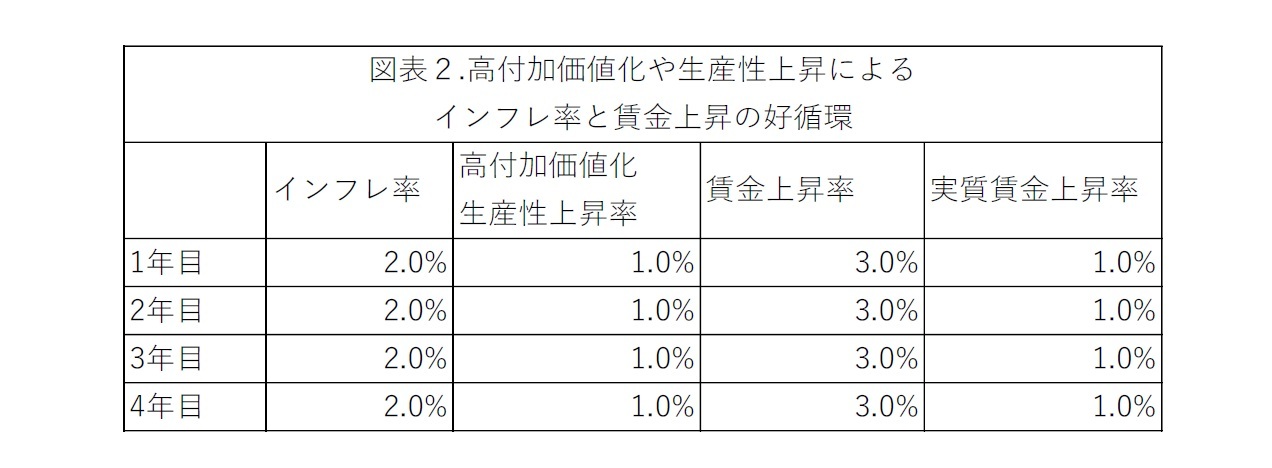

日銀は、賃金上昇が持続する下でインフレが安定的に2%を持続することを目指している。安定したインフレの下で実質賃金が持続的に上昇するためには、持続的な高付加価値化の実現や生産性の上昇が必要となる。しかし生産性の上昇などは産業セクター間や企業間では一律とはならない。このとき仮に経済全体でインフレ率に合わせて、生産性上昇の大きいセクターと同じように賃金を上昇させれば、いわゆる生産性格差インフレが生じて、インフレは加速し安定しない。賃金上昇とは、本来は各企業の業績に応じて決まるべきであるが、インフレと賃金の好循環を意識して、インフレ率のみを基準に一律に賃金上昇が行われればインフレは安定せず加速してしまう。業績に応じて決められるべき賃金を、インフレを基準に決定すると問題が生じてしまうのである。

以下では、生産性とインフレの関係を簡単な数値例でみていく。

1 本研究は、学術振興会科研費(20H05633)の支援を受けている。

2 本稿作成過程で竹田陽介氏(上智大学)、矢嶋康次氏(ニッセイ基礎研究所)から貴重なコメントを頂いた。感謝したい。なおあり得べき誤りは筆者のものである。

3 欧米では賃金上昇がコストアップとして顕現化したことから、当初想定上にインフレが長引く「しつこいインフレ」が起きている。

4――生産性格差がある場合の賃金上昇とインフレの加速

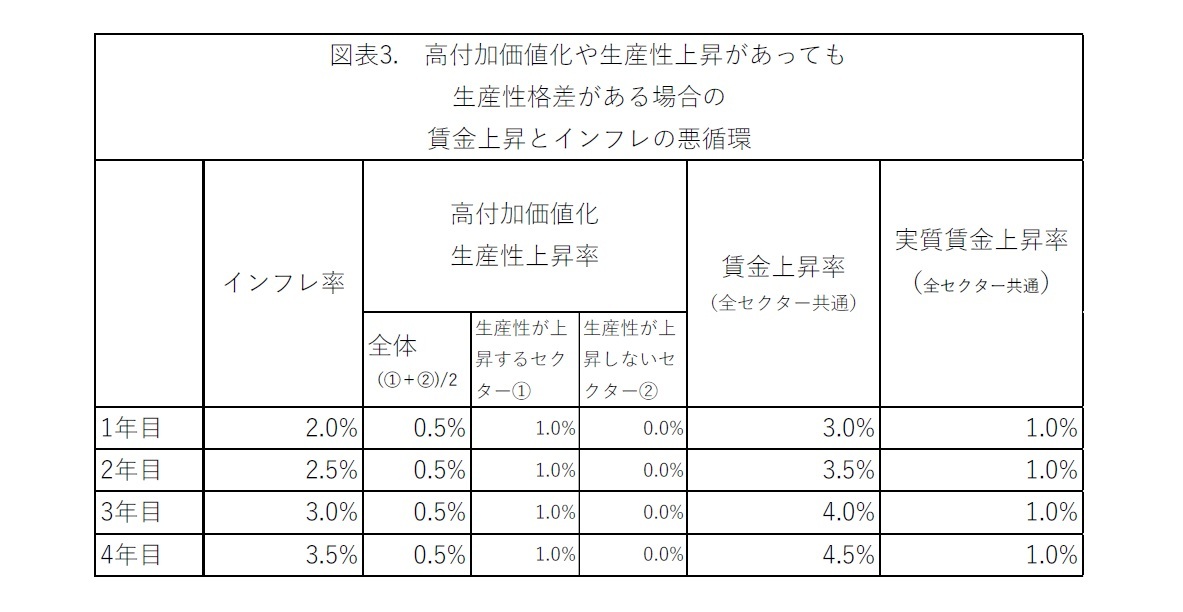

図表2では、賃金上昇が生産性の上昇に等しければインフレと賃金上昇が持続的・安定的になることを紹介した。しかし実際に経済のなかでは、産業間・企業間で生産性の上昇や高付加価値化に格差はある。図表3では、経済の半分は生産性の上昇がある(図表2のケース)が、残りの半分には生産性の上昇がみられない(図表1のケース)と想定、一方賃金上昇率は一律に生産性が上昇する企業と同じと想定した。これは、ニュースなどで聞かれる「賃上げについては残りの中小企業の賃上げがどの程度かにかかっている」といったコメントを想定し、高い賃上げがあまねく全セクターで行われると想定した場合である。その結果は図表3で示される。1%の生産性の上昇は、経済の半分のセクターのみとしているため、経済全体での生産性の上昇は半分の0.5%にとどまるが、生産性が上昇するセクターに合わせて、賃金は全セクターで1%上昇するため、賃金上昇のコストは経済全体では半分しか吸収されない。このため、インフレ率は徐々に(図表1の半分のペース)加速する。

図表2では、賃金上昇が生産性の上昇に等しければインフレと賃金上昇が持続的・安定的になることを紹介した。しかし実際に経済のなかでは、産業間・企業間で生産性の上昇や高付加価値化に格差はある。図表3では、経済の半分は生産性の上昇がある(図表2のケース)が、残りの半分には生産性の上昇がみられない(図表1のケース)と想定、一方賃金上昇率は一律に生産性が上昇する企業と同じと想定した。これは、ニュースなどで聞かれる「賃上げについては残りの中小企業の賃上げがどの程度かにかかっている」といったコメントを想定し、高い賃上げがあまねく全セクターで行われると想定した場合である。その結果は図表3で示される。1%の生産性の上昇は、経済の半分のセクターのみとしているため、経済全体での生産性の上昇は半分の0.5%にとどまるが、生産性が上昇するセクターに合わせて、賃金は全セクターで1%上昇するため、賃金上昇のコストは経済全体では半分しか吸収されない。このため、インフレ率は徐々に(図表1の半分のペース)加速する。

5――結語

安定したインフレのもとで実質賃金が持続的に上昇するためには、高付加価値化や生産性の上昇が必要だが、生産性の上昇は産業間・企業間で格差(生産性格差)があるため、高い生産性上昇の産業・企業にあわせて一律の賃金上昇が行われれば、インフレ率は安定せず加速してしまう。産業間・企業間の生産性上昇の格差に応じて賃金上昇が行われれば、インフレ率は安定するが、その場合は賃金格差が拡大する。これは企業間の淘汰や労働の流動化を促す面もあるが、一方格差是正のためには税制などの別途手当てが必要となる。インフレは多面的であり、経済全体で実質賃金が上昇することは望ましいが、そこで生じる様々な問題を想定し対処していく必要がある。

安定したインフレのもとで実質賃金が持続的に上昇するためには、高付加価値化や生産性の上昇が必要だが、生産性の上昇は産業間・企業間で格差(生産性格差)があるため、高い生産性上昇の産業・企業にあわせて一律の賃金上昇が行われれば、インフレ率は安定せず加速してしまう。産業間・企業間の生産性上昇の格差に応じて賃金上昇が行われれば、インフレ率は安定するが、その場合は賃金格差が拡大する。これは企業間の淘汰や労働の流動化を促す面もあるが、一方格差是正のためには税制などの別途手当てが必要となる。インフレは多面的であり、経済全体で実質賃金が上昇することは望ましいが、そこで生じる様々な問題を想定し対処していく必要がある。

【参考文献】

髙橋亘、「インフレは賃金上昇に必要か?」、ニッセイ基礎研レポート2022-9-14、2022年、ニッセイ基礎研究所

髙橋亘、「インフレを再考する①~⑨」『やさしい経済学』、日本経済新聞朝刊2023年11月、日本経済新聞社、

館竜一郎、小宮隆太郎、新飯田宏、「日本の物価問題」、東洋経済新報社、1964年、171頁

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年11月24日「基礎研レポート」)

大阪経済大学経済学部教授 ニッセイ基礎研究所 客員研究員 高橋 亘

大阪経済大学経済学部教授 ニッセイ基礎研究所 客員研究員 高橋 亘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/03/11 | 好循環論への疑問~デフレマインドの解消、賃金上昇、フィリップス曲線を巡って~ | 大阪経済大学経済学部教授 ニッセイ基礎研究所 客員研究員 高橋 亘 | 基礎研レポート |

| 2023/11/24 | 実質賃金上昇の罠-生産性格差のもとでインフレによって賃金を決定することの問題 | 大阪経済大学経済学部教授 ニッセイ基礎研究所 客員研究員 高橋 亘 | 基礎研レポート |

| 2022/10/14 | 中央銀行の独立性と「この国のかたち」~中央銀行の協業的独立性の提案~ | 大阪経済大学経済学部教授 ニッセイ基礎研究所 客員研究員 高橋 亘 | 基礎研レポート |

| 2022/09/14 | インフレは賃金上昇に必要か? | 大阪経済大学経済学部教授 ニッセイ基礎研究所 客員研究員 高橋 亘 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【実質賃金上昇の罠-生産性格差のもとでインフレによって賃金を決定することの問題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

実質賃金上昇の罠-生産性格差のもとでインフレによって賃金を決定することの問題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!