- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- サステナビリティに関わる意識と消費行動(2)-意識は成長段階・行動は途上段階、教育機会や情報感度、経済的余裕が影響

サステナビリティに関わる意識と消費行動(2)-意識は成長段階・行動は途上段階、教育機会や情報感度、経済的余裕が影響

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~認知は広がるが、現段階では価格よりサステナビリティ優先した製品購入は少数派

本稿では、更に分析を深めるために、より直接的にサステナビリティに関わる意識や行動について尋ねた設問を用いて、属性による違いなどを分析する。なお、分析には前稿と同様、ニッセイ基礎研究所が実施した調査2を用いる。

1 久我尚子「サステナビリティに関わる意識と消費行動(1)」、ニッセイ基礎研レポート(2023/9/15)

2 「生活に関する調査」、調査時期は2023年8月17日~23日、調査対象は全国に住む20~74歳、インターネット調査、株式会社マクロミルモニターを利用、有効回答2,550

2――全体の状況~意識は成長段階、行動は途上段階、サステナビリティにお金というより手間をかけたい

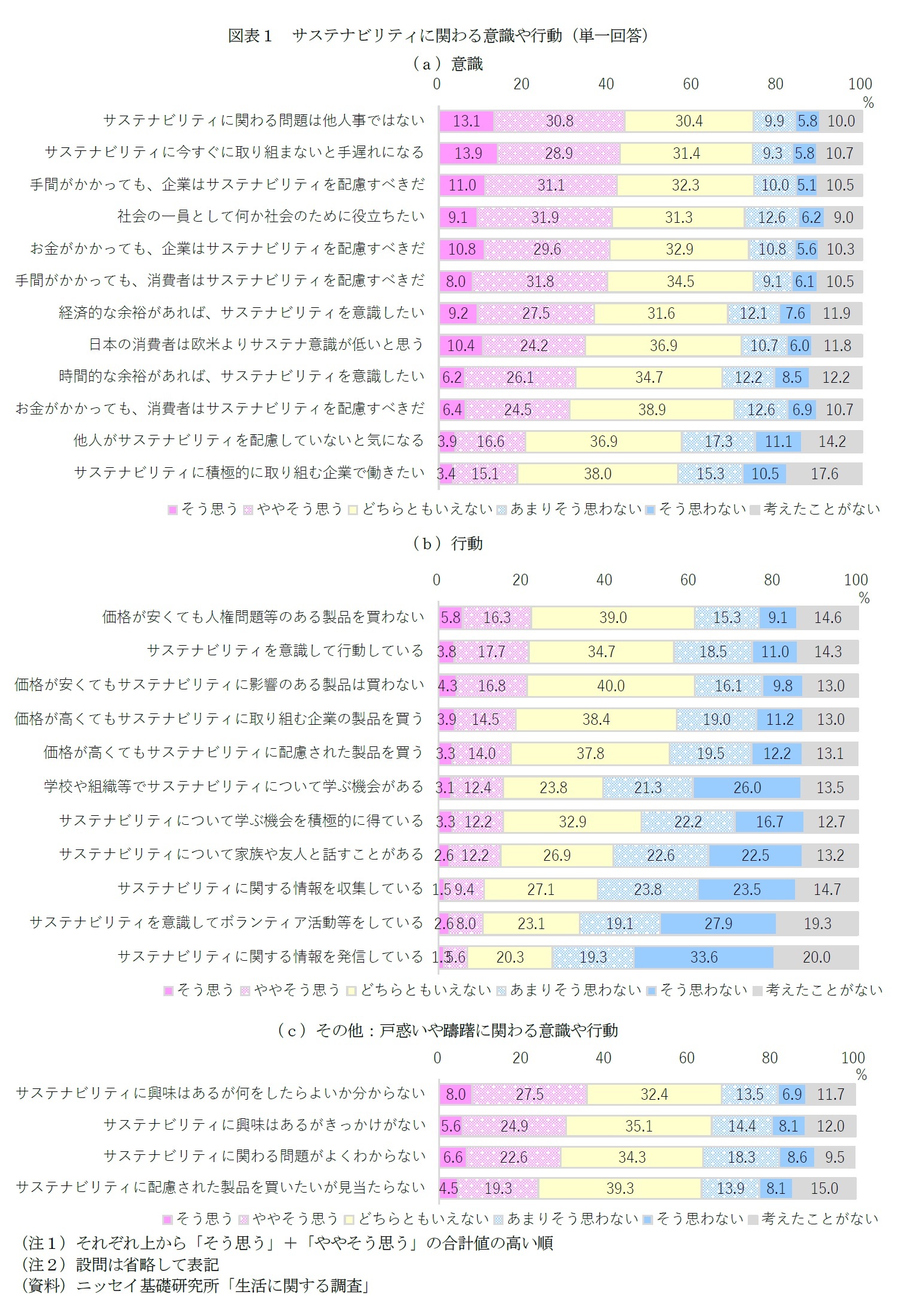

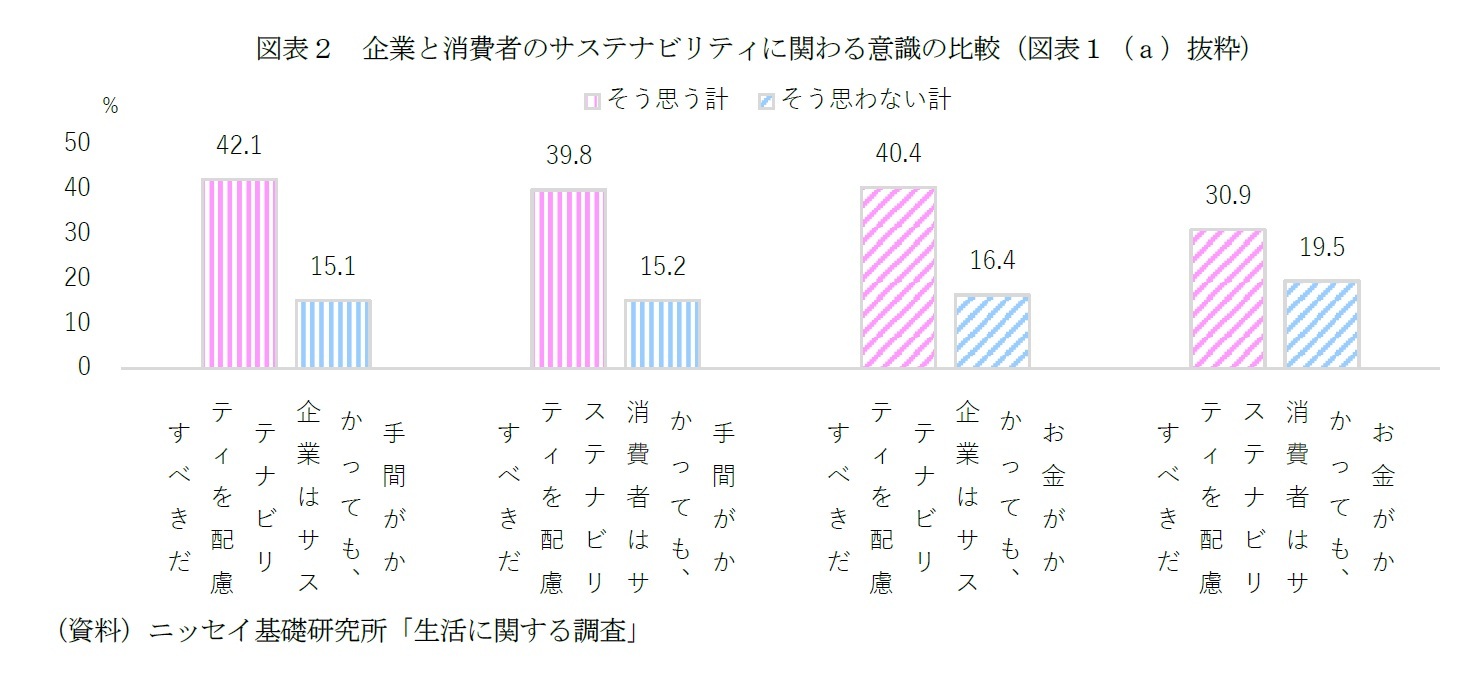

一方、そう思わない(「あまりそう思わない」+「そう思わない」)との回答が最も多いのは「他人がサステナビリティを配慮していないと気になる」(28.4%)であり、次いで「サステナビリティに積極的に取り組む企業で働きたい」(25.8%)、「時間的な余裕があれば、サステナビリティを意識したい」(20.7%)と2割台で続く。

なお、「他人がサステナビリティを配慮していないと気になる」(そう思う割合がそう思わない割合より▲7.9%)という他人について尋ねた項目や、「サステナビリティに積極的に取り組む企業で働きたい」(同▲7.3%)という対象が限定される項目では、そう思う割合がそう思わない割合を下回るが、その他の項目では、そう思う割合がそう思わない割合をそれぞれ1割以上、上回る。

つまり、意識面においては、いずれも支持率は半数を超えないものの非支持率は上回る項目が多く、日本の消費者においてサステナビリティに関わる意識が一定程度は醸成されている様子がうかがえる。

このような中で、現段階で日本の消費者に向けた製品を考える場合、例えば、再生素材等を用いることで価格が高くなるようなものよりも、パッケージレスや補修サービス、リサイクルなど、購入時から使用後までを含めた消費者行動のいずれかの段階で、消費者にサステナビリティに関わる「手間」をかけることを求める形が受け入れられやすいのではないだろうか。また、「手間」をかけることで、製品や企業に対する愛着も高められるのではないか。

そう思わない割合が最も高いのは「サステナビリティに関する情報を発信している」(52.9%)であり、次いで「学校や組織等でサステナビリティについて学ぶ機会がある(あった)」(47.3%)、「サステナビリティに関する情報を収集している」(47.3%)、「サステナビリティを意識してボランティア活動等をしている」(47.0%)、「サステナビリティについて家族や友人と話すことがある」(45.1%)と約半数を占めて続き、そう思う割合をそれぞれ3割以上、上回る。

つまり、現在、日本の消費者のサステナビリティに関わる意識は成長段階にあるが、関心はあっても具体的な行動に戸惑いがある消費者も目立ち、行動については途上段階にあるようだ。また、行動の非(未)実施率の高さは、製品購入と比べて、サステナビリティに関わる情報の受発信や教育機会の有無で目立ち、意識を具体的な行動へ移すための取り組みに課題がある様子がうかがえる。

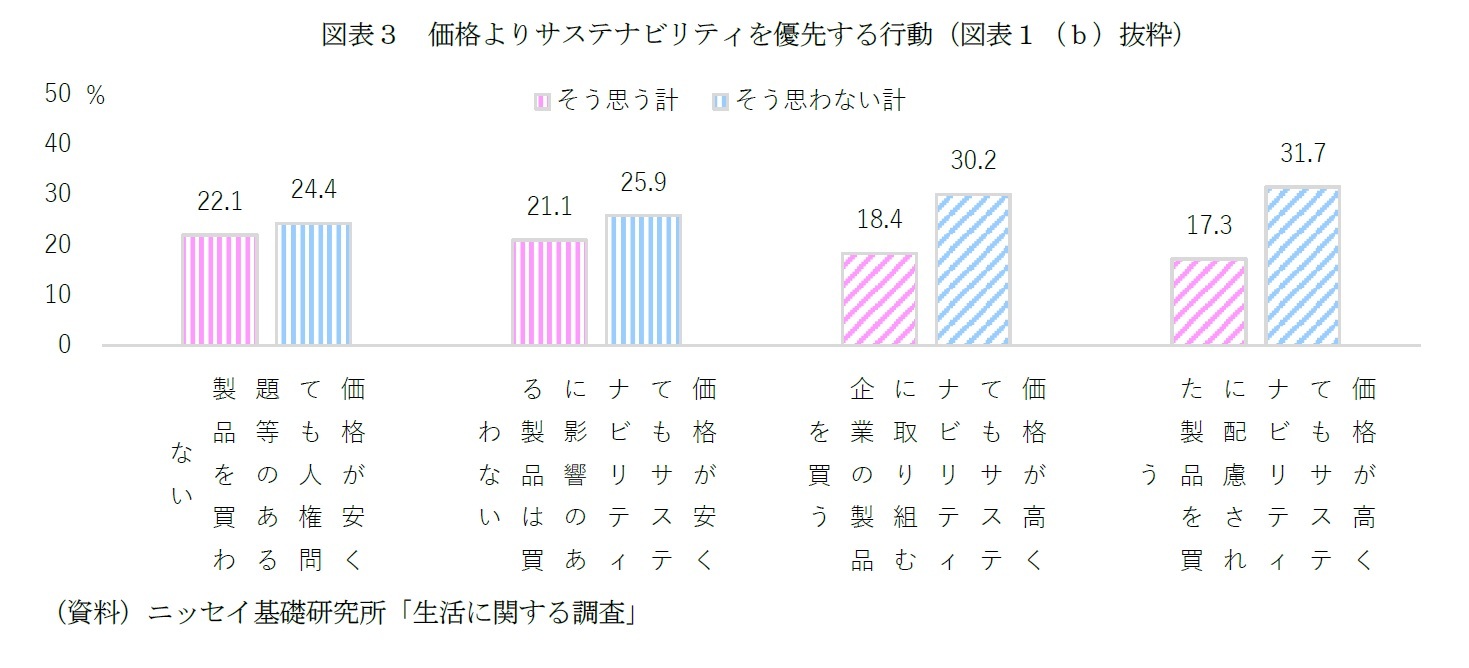

また、「価格が安くても人権問題等のある製品は買わない」といった価格よりサステナビリティを優先する行動に注目すると、「価格が高くても(略)買う」という「お金」をかけてサステナビリティに取り組むことへの非支持率の高さが目立つ(3割超)。この理由には、前述の通り、物価高で家計負担が増していること、サステナビリティに関わる意識が未だ成熟段階にないことなどがあげられる。

ところで、冒頭で述べたように、前稿では価格よりサステナビリティを優先する消費者は1割に満たなかったが、本稿では約2割と前稿の2倍に上る。これは設問形式の違いによる影響と考えられる。前稿では、日頃のサステナビリティに関わる消費行動の実施状況について、30の選択肢から複数選択で回答を得る形式であったが、本稿では、それぞれの行動に対して、「そう思う」に加えて「ややそう思う」という、やや消極的な状況を含む選択肢も設定されていることで、幅を持った回答が得られているのだろう。

とはいえ、価格よりサステナビリティを優先する消費者は約2割であり、やはり少数派ではある。成長段階にある意識と途上段階にある行動とで差のある理由としては、前述の通り、意識を行動へ移すための取り組みに課題があり、例えば、値ごろ感のある再生素材を利用した製品やサステナビリティに取り組めるサービスを含む製品など、意識を投影しやすい製品が少ないことも影響しているのだろう。その結果、現在のところ、消費者が製品購入を考える際、サステナビリティに関わる価値よりも、品質や機能、費用対効果といった本来の製品価値を主眼に置くことになるのではないだろうか。よって、繰り返しになるが、価格に影響を及ぼさない範囲で、消費行動のいずれかの段階で、サステナビリティに関わる取り組みを促進できるような訴求方法が有意義と言える。

(2023年10月18日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【サステナビリティに関わる意識と消費行動(2)-意識は成長段階・行動は途上段階、教育機会や情報感度、経済的余裕が影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

サステナビリティに関わる意識と消費行動(2)-意識は成長段階・行動は途上段階、教育機会や情報感度、経済的余裕が影響のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!