- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- LDIショックにみる金利リスクへの対処の難しさ

2023年10月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

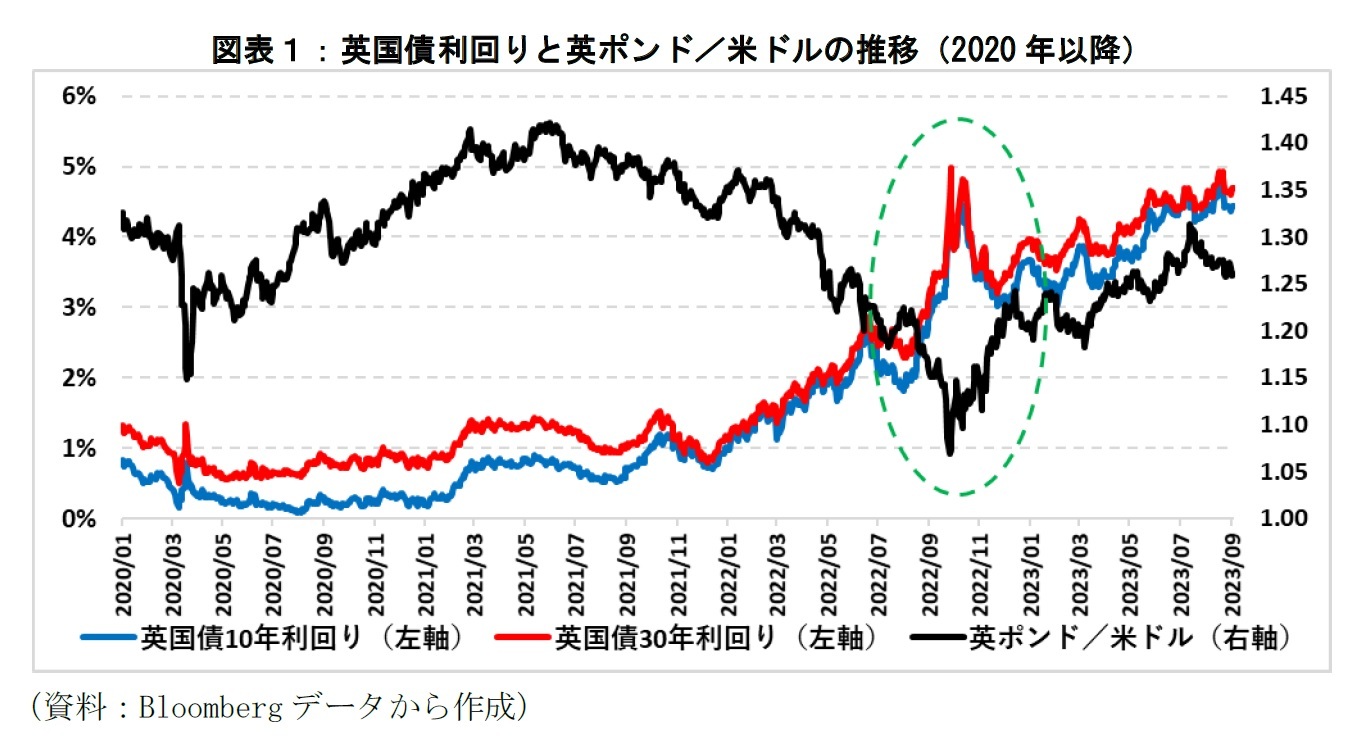

自国通貨安と国債利回り上昇の組合せは、金融システム不安や金融危機といった事態にまで発展することがある。過去事例を見ると、このような事態が収拾するには債券市場において国債を購入する余力のある市場参加者がいるかどうかが一つの鍵になるが、本件ではBOEが一時的に国債売却を断念して国債の買い手に回ったことで利回り上昇と自国通貨安の流れに歯止めをかけた。この際に、英国債の大規模な売り手としてフォーカスが当たったのが、LDI(Liability Driven Investment:負債対応投資)を採用する数多くの年金基金であった。LDIを採用する年金基金による大規模な国債売却を巻き込む形で金融市場が混乱したため、一連の事態を「LDIショック」と呼ぶことがある。

2022年12月にBOEが公表したFinancial Stability Reportによると、英国では多くの確定給付企業年金がLDIを採用しており、1兆ポンドを超える投資規模になっている。LDIでは負債の金利リスクやインフレリスクの特性に合わせて資産サイドで金融商品を保有する。このときに資産サイドで主に投資対象とするのは固定利付債やインフレ連動債などである。ただし、年金資産の全てをLDIに割り当てると、低金利環境下では十分なリターンが得るのが難しかった。そこで、年金資産の一部でレポ取引やデリバティブ(LDIの場合は、固定金利受け変動金利払いの金利スワップが中心)を用いてレバレッジをかけながらLDIを実行しつつ、残りの部分を株式投資やオルタナティブ投資に割り当てて利回りを高める手法がとられるのが通例である。

このようにレバレッジをかけるために用いられるレポ取引やデリバティブでは、時価の変化に応じて担保をやり取りする必要があり、時価の大きな変化によって担保が足らなくなれば、追加的に金融資産を預け入れることが求められる。担保として拠出される金融資産には現金や国債などの安全性の高いものが用いられる。特に現金は市場が混乱しても価値が変動せず、担保としての確実性が高い。そのため、少なくともLDIショック前後は、金融規制強化の流れもあって「担保に現金の拠出を求める」という考え方は世界的に一般的な取引慣行になっていた。

LDIショックは金利上昇とそれに伴うボラティリティ拡大に起因するものだが、LDIでは金利上昇もボラティリティ拡大も担保拠出が求められる方向に寄与することになる。そのため、市場環境の急変から担保となる資産が足らなくなれば、LDIを採用している年金基金は追加的に担保(主に現金)を別途調達する必要が出てくる。流動性の高いファンドの売却や資金調達などで必要な担保拠出に機動的に対応できた年金基金もあったが、規模の小さいところを中心に多くの年金基金では機動的な担保調達が叶わず流動性危機に見舞われた。これらの年金基金は、金利リスクやレバレッジの削減を企図して、普段は取引量の少ない超長期債などの売却によって現金を確保しようとしたため、英国債市場の混乱をさらに増幅させることにつながった。

LDIの場合、金利上昇局面では負債の現在価値が低下するため、負債に比べて小さい資産規模でLDIを実行すると積立水準の改善につながることが多い。LDIを採用している年金基金にとって金利上昇そのものは本質的に不利益ではなく、どちらかといえば歓迎すべきことだった。しかしながら、金利上昇に伴い担保拠出に必要となる現金等のバッファが十分ではなかったということである。つまり、問題の本質は負債の金利リスクへの対処そのものにあるのではなく、金利上昇に伴って発生する流動性リスクへの対処が十分ではなかった点にある。この金利上昇時の年金基金の流動性リスクについては、一部の専門家から注意喚起はなされていたものの、残念ながら事前に業界全体での対策はなされてなかった。この反省を踏まえ、2023年3月には少なくとも2.5%の金利ショックに耐えられるような対応が求められるようになった。2023年6月には、LDIを含めた金融システム全体を対象とするストレステストが開始されている。これまで銀行や保険会社に関する個別のストレステストは実施されていたが、金融システム全体への影響を分析する目的で実施されるのは初の試みである。さらに、年金基金と金融機関の間では現金以外の担保活用などの動きも広がっている。

LDIショックから得られる教訓として悩ましいのは、金利リスクに起因して金融システムに関連したリスク(システミックリスク)イベントにまで至る際には、直接的に金利リスクの影響を受ける部分に留まらず、それがきっかけとなって流動性の枯渇などの事態にも波及しながら問題を大きくしていく点にある。金利リスクそのものは金利スワップ等を活用すれば機動的に対処することはできるものの、LDIショックに限らず、個々の投資対象やリスクを見ているだけでは不十分な事例が増えてきている。他の投資対象やリスクにもどのように波及していくのか、全体への影響を俯瞰しながら分析していく必要性がますます高まっているといえる。

2022年12月にBOEが公表したFinancial Stability Reportによると、英国では多くの確定給付企業年金がLDIを採用しており、1兆ポンドを超える投資規模になっている。LDIでは負債の金利リスクやインフレリスクの特性に合わせて資産サイドで金融商品を保有する。このときに資産サイドで主に投資対象とするのは固定利付債やインフレ連動債などである。ただし、年金資産の全てをLDIに割り当てると、低金利環境下では十分なリターンが得るのが難しかった。そこで、年金資産の一部でレポ取引やデリバティブ(LDIの場合は、固定金利受け変動金利払いの金利スワップが中心)を用いてレバレッジをかけながらLDIを実行しつつ、残りの部分を株式投資やオルタナティブ投資に割り当てて利回りを高める手法がとられるのが通例である。

このようにレバレッジをかけるために用いられるレポ取引やデリバティブでは、時価の変化に応じて担保をやり取りする必要があり、時価の大きな変化によって担保が足らなくなれば、追加的に金融資産を預け入れることが求められる。担保として拠出される金融資産には現金や国債などの安全性の高いものが用いられる。特に現金は市場が混乱しても価値が変動せず、担保としての確実性が高い。そのため、少なくともLDIショック前後は、金融規制強化の流れもあって「担保に現金の拠出を求める」という考え方は世界的に一般的な取引慣行になっていた。

LDIショックは金利上昇とそれに伴うボラティリティ拡大に起因するものだが、LDIでは金利上昇もボラティリティ拡大も担保拠出が求められる方向に寄与することになる。そのため、市場環境の急変から担保となる資産が足らなくなれば、LDIを採用している年金基金は追加的に担保(主に現金)を別途調達する必要が出てくる。流動性の高いファンドの売却や資金調達などで必要な担保拠出に機動的に対応できた年金基金もあったが、規模の小さいところを中心に多くの年金基金では機動的な担保調達が叶わず流動性危機に見舞われた。これらの年金基金は、金利リスクやレバレッジの削減を企図して、普段は取引量の少ない超長期債などの売却によって現金を確保しようとしたため、英国債市場の混乱をさらに増幅させることにつながった。

LDIの場合、金利上昇局面では負債の現在価値が低下するため、負債に比べて小さい資産規模でLDIを実行すると積立水準の改善につながることが多い。LDIを採用している年金基金にとって金利上昇そのものは本質的に不利益ではなく、どちらかといえば歓迎すべきことだった。しかしながら、金利上昇に伴い担保拠出に必要となる現金等のバッファが十分ではなかったということである。つまり、問題の本質は負債の金利リスクへの対処そのものにあるのではなく、金利上昇に伴って発生する流動性リスクへの対処が十分ではなかった点にある。この金利上昇時の年金基金の流動性リスクについては、一部の専門家から注意喚起はなされていたものの、残念ながら事前に業界全体での対策はなされてなかった。この反省を踏まえ、2023年3月には少なくとも2.5%の金利ショックに耐えられるような対応が求められるようになった。2023年6月には、LDIを含めた金融システム全体を対象とするストレステストが開始されている。これまで銀行や保険会社に関する個別のストレステストは実施されていたが、金融システム全体への影響を分析する目的で実施されるのは初の試みである。さらに、年金基金と金融機関の間では現金以外の担保活用などの動きも広がっている。

LDIショックから得られる教訓として悩ましいのは、金利リスクに起因して金融システムに関連したリスク(システミックリスク)イベントにまで至る際には、直接的に金利リスクの影響を受ける部分に留まらず、それがきっかけとなって流動性の枯渇などの事態にも波及しながら問題を大きくしていく点にある。金利リスクそのものは金利スワップ等を活用すれば機動的に対処することはできるものの、LDIショックに限らず、個々の投資対象やリスクを見ているだけでは不十分な事例が増えてきている。他の投資対象やリスクにもどのように波及していくのか、全体への影響を俯瞰しながら分析していく必要性がますます高まっているといえる。

(2023年10月04日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/06 | 老後の住宅資産の利活用について考える | 福本 勇樹 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【LDIショックにみる金利リスクへの対処の難しさ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

LDIショックにみる金利リスクへの対処の難しさのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!