- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒者は男性で横ばい、女性で増加~適正飲酒に向けて、酒類にアルコール量の表記が進む。健康日本21(第三次)でも女性を中心に引き続き取り組み実施予定。

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒者は男性で横ばい、女性で増加~適正飲酒に向けて、酒類にアルコール量の表記が進む。健康日本21(第三次)でも女性を中心に引き続き取り組み実施予定。

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――生活習慣病を高める飲酒の現状

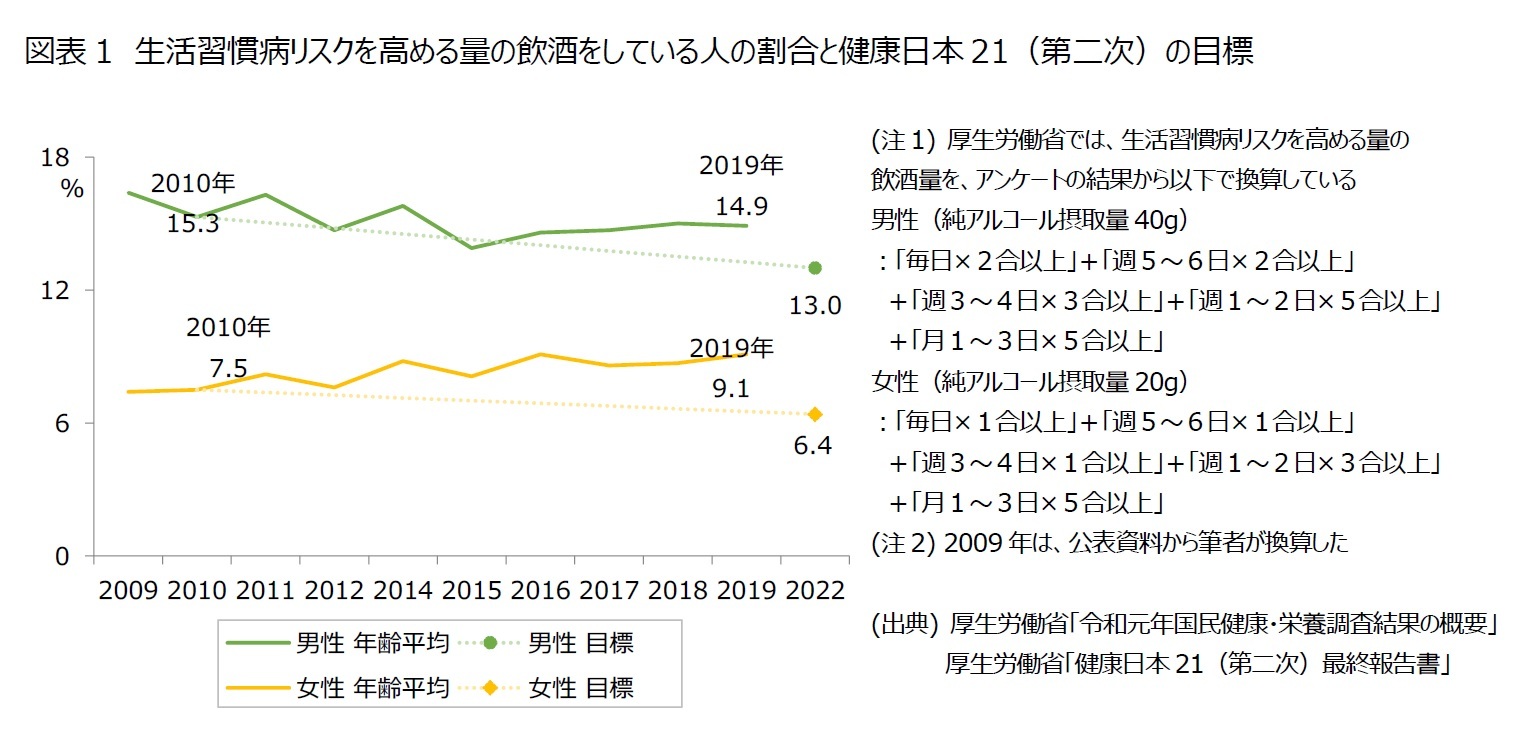

厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、2019年における生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合は、男性が14.9%、女性が9.1%だった(図表1)。生活習慣病のリスクを高める飲酒量とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上,女性20g以上の者とし、国民健康・栄養調査では、アンケートの結果を図表1のとおり純アルコール摂取量に換算して評価している(図表1注釈参照)。

2013年度にはじまった国の健康増進に関する取組である「健康日本21(第二次)2」では、生活習慣病リスクを高める量を飲酒している人の割合を2010年の男性15.3%、女性7.5%に対して、2022年までに男女とも約15%低下させ、男性13.0%、女性6.4%まで低下させることを目標としていたが、2019年調査までに男性は横ばいで推移、女性は悪化しており、いずれも目標に到達できていない。

2 2013年度から10年間を目途に実施。「健康日本21(第二次)」の概要は、村松容子「健康日本21(第三次) 2024年度始動に向けた議論」ニッセイ基礎研究所 保険・年金フォーカス(2023年6月7日)をご参照のこと。https://www.nli-research.co.jp/files/topics/75048_ext_18_0.pdf?site=nli

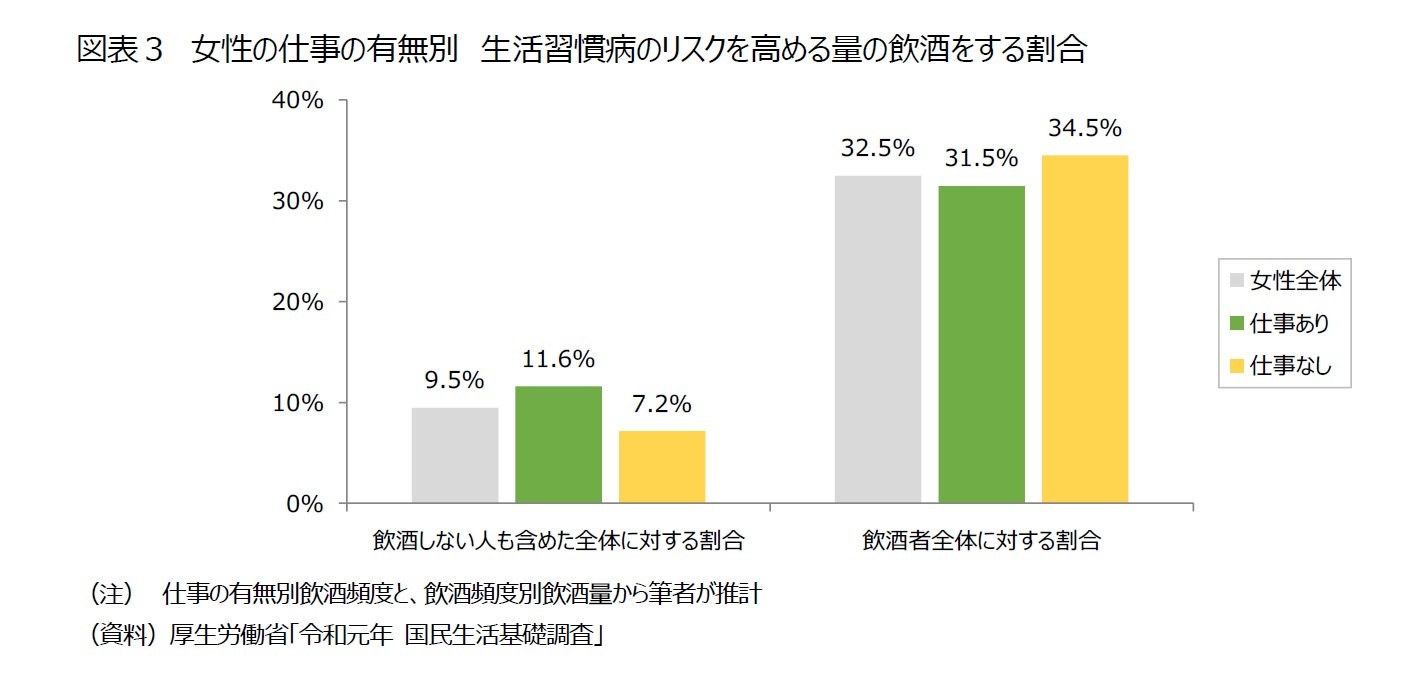

厚生労働省の「国民生活基礎調査」では、仕事の有無別に飲酒状況を公表していることから、2019年の国民生活基礎調査の結果を使って仕事の有無別の生活習慣病リスクを高める量の飲酒を行っている割合を推計した(図表3)。公表されているデータが限られているので粗い試算になるが、仕事ありの女性についてみると、仕事ありの女性全体に対する生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合は11.6%、飲酒しない人を除く飲酒者全体に対する割合は31.5%と推計されたのに対し、仕事なしの女性についてみると、仕事なしの女性全体に対する割合は7.2%、飲酒しない人を除く飲酒者全体に対する割合は34.5%と推計された。すなわち、仕事ありの女性は、仕事なしの女性と比べて生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をする人の割合が高いことが推測できた。一方で、飲酒する人の中では、仕事なしの女性が仕事ありの女性と比べて生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をする人の割合が高いことが推測できた4。

3 厚生労働省e-ヘルスネット「女性の飲酒と健康」(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-04-003.html)

4 なお、厚生労働省「国民生活基礎調査」は、直近で2022年の調査結果が公表されている。2022年データを使って図表4と同様に生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をする割合を推計したところ、男女とも仕事のあり/なしによらず、2019年と比べて低下していた。コロナ禍で飲酒機会が減ったことの影響が考えられる。

2――適正飲酒に向けた取組

国内の適正飲酒に関する取組方針は、「健康日本21(第二次)」が中心となる。健康日本21(第二次)は2013年度から10年間を目途に実施され、2022年度に最終評価が行われた。現在、2024年度からはじまる健康日本21(第三次)に向けて目標設定や評価方法の検討が行われている。

飲酒については、2000年度からはじまった「健康日本21(第一次)」で、1日に純アルコール量が60gを超えるような多量飲酒を減らすことや、20歳未満の飲酒を減らすことが数値目標となっていたが、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒を減らすことは数値目標として設定されていなかった。

しかし、2010年に、WHO総会において「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」が採択され、2013年にWHOが「Global Action Plan 2013-2020」が発表され、健康に有害な結果をもたらすことや、周囲の者の健康や社会全体に影響を及ぼすことも世界的に注目されるようになり5、国内でも、「健康日本21(第二次)」では、多量飲酒、20歳未満のほか、妊娠中の飲酒や生活習慣病リスクを下げるための適正飲酒に向けた目標を掲げるようになった。

健康日本21(第二次)の最終評価によれば男性の生活習慣病リスクを高める量の飲酒、20歳未満の飲酒、妊娠中の飲酒については目標には到達しなかったもののおおむね改善傾向にあると評価されたが、女性については既述のとおり悪化していることが報告され、2024年度からはじまる健康日本21(第三次)では引き続き数値目標が立てられる。

適正な飲酒量に対する認識も低い可能性がある。「節度ある適度な飲酒量」は、男性では、1日平均純アルコールで約20g程度とされている。一般に女性は男性に比べてアルコール分解速度が遅く、体重あたり同じ量だけ飲酒したとしても、女性は臓器障害を起こしやすいことから、女性は男性の1/2~2/3程度が適当とされている。しかし、こういった適正な飲酒量に対する知識が周知されていない可能性がある6。そこで、これまでのように酒類にアルコール度数を表記するだけでは、摂取している純アルコール量が把握しづらかったことから、2021年3月に閣議決定された「第2期アルコール健康障害対策基本計画」を受け、酒類のアルコール量、純アルコール量をグラム表記することになった。

5 厚生労働省「アルコール健康障害対策基本計画(第2期)」等

6 高岡 和佳子「酒と煙草と男と女-禁煙対策に比べ、節酒対策が軽視されるのは何故だろう」ニッセイ基礎研究所 研究員の眼(https://www.nli-research.co.jp/files/topics/59713_ext_18_0.pdf?site=nli)

企業等では従業員の健康維持・増進にむけて健康経営の取組みが盛んになっている。しかし、2018年度から開始した日本健康会議による「健康スコアリングレポート」でも飲酒状況に関する従業員調査の実施は任意となっており、飲酒状況の実態把握を義務付けていない。また、この「スコアリングレポート」や、経済産業省による「健康経営度調査」で、飲酒実態を調査する場合も女性の適量が男性よりも少ないことを踏まえたものにはなっておらず、男性の基準で調査する形となっている。

企業が実施する健康維持・増進に向けた取り組みにおいても、適量の飲酒を勧めることに特化したものは少なく、食習慣の見直しの一つとして適量の飲酒を啓蒙することに留まっていることが多い。

3――まとめ

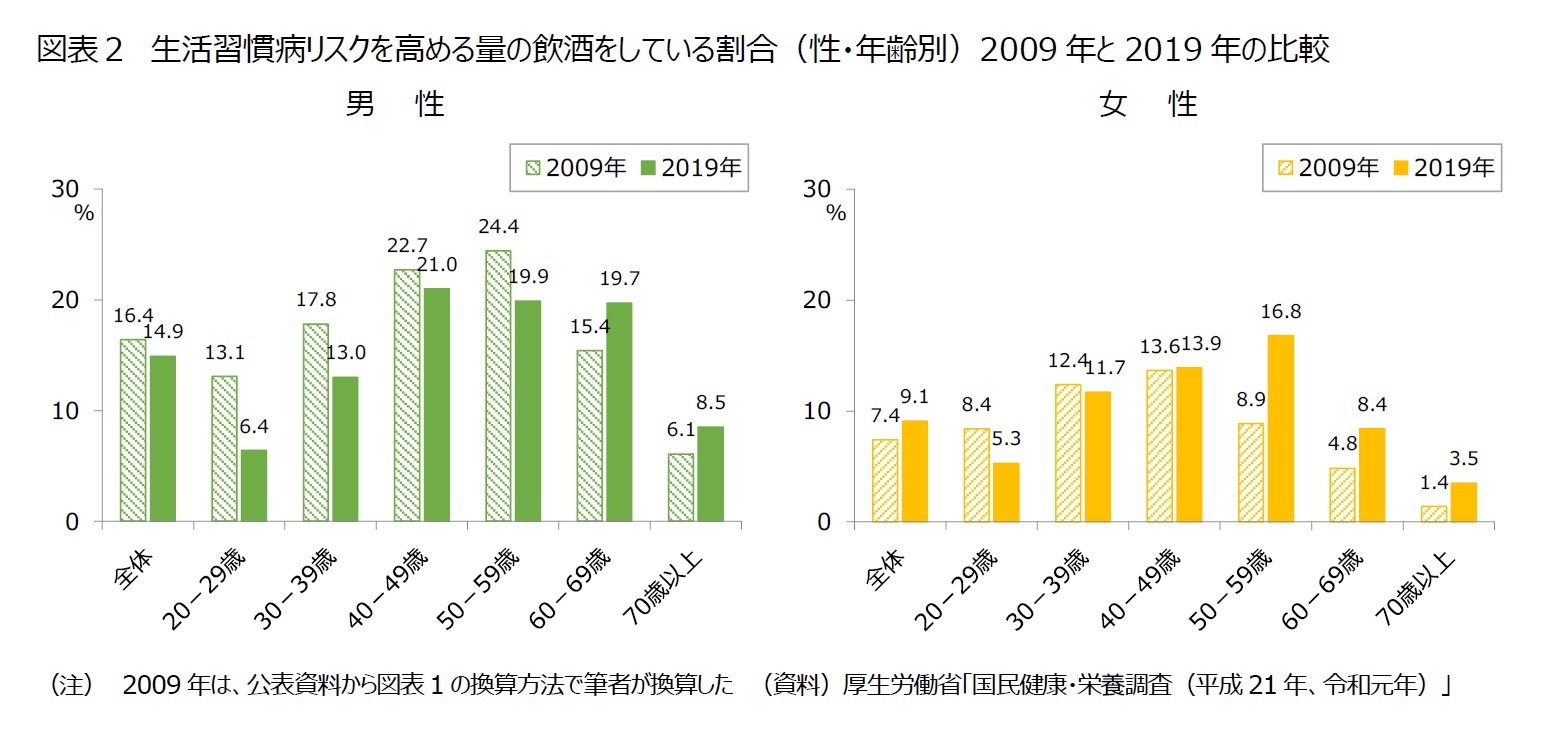

生活習慣病リスクを高める量の飲酒をしている人の割合は、2010年以降、男性では横ばいに推移しているが、女性では悪化していた。特に2019年に50歳代だった女性は、10年前の同年代の女性と比べて生活習慣病リスクが高まる量の飲酒している人の割合が大幅に上昇していた。その背景に、女性の社会進出が指摘されている。今回紹介した調査からも、仕事ありの女性の方が仕事なしの女性よりも飲酒する機会が多いことや、生活習慣病リスクを高める量の飲酒をしている人の割合が高いことが確認できた。職場における飲酒機会ができたことや、飲酒する経済的、時間的自由を得たことが考えられる。50歳代は生活習慣病リスクが高まる年代でもあることから注意が必要だ。2019年に50歳代だった女性は、いわゆる雇用均等法第一世代に相当する。この世代以降、働く女性は増加していることから、今後も適正な飲酒に向けて働きかけていく必要があるだろう。

なお、女性の飲酒が、女性の社会進出で増えていたとしても、現在、就労していない人に向けた取組も重要となりそうだ。図表3で推計したとおり、飲酒する人や生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をする割合は、仕事あり女性の方が高かったが、飲酒している人のうち、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合は仕事なし女性の方が高い。適量を超えない飲酒は、働いていない人に向けても行う必要があるだろう。

働く女性への適量の飲酒の啓蒙は、企業による健康維持・増進の取り組みが期待できそうであるが、現在のところ、企業の取組みは適量の飲酒を勧めることに特化したものは少なく、食習慣の見直しの一つとして適量の飲酒を啓蒙することに留まっていることが多い。飲酒については、適量であれば、メリットがあることも認められているほか、一般に職場で飲酒する機会が少ないことから、企業等において取組みの推進やその評価が難しいのかもしれない。また、現在のところ、男女それぞれの基準に基づく飲酒実態の把握も行われていない。女性については、飲酒量が増えたとはいえ、男性よりもまだ低いことなどで見過ごされている可能性がある。今後は、それぞれの基準に基づいた実態把握や取り組みの実施が求められるだろう。

次稿では、どういった生活習慣、生活環境にある人が生活習慣病リスクを高める量の飲酒をしているのか、次々稿では、どういった生活習慣や生活環境に変化があった人が生活集荷尿リスクを高める量の飲酒をし始めているのかを、ニッセイ基礎研究所が被用者を対象に行った調査から分析する。

(2023年08月28日「基礎研レポート」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【生活習慣病のリスクを高める量の飲酒者は男性で横ばい、女性で増加~適正飲酒に向けて、酒類にアルコール量の表記が進む。健康日本21(第三次)でも女性を中心に引き続き取り組み実施予定。】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒者は男性で横ばい、女性で増加~適正飲酒に向けて、酒類にアルコール量の表記が進む。健康日本21(第三次)でも女性を中心に引き続き取り組み実施予定。のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!