- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- 酒と煙草と男と女-禁煙対策に比べ、節酒対策が軽視されるのは何故だろう

酒と煙草と男と女-禁煙対策に比べ、節酒対策が軽視されるのは何故だろう

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

「健康経営優良法人2019」の認定基準では、「受動喫煙対策」が必須要件に格上げされている。一方、煙草に並ぶ大人の嗜好品である酒については、特段明記されていない。但し、「健康増進・生活習慣病予防対策」や「ヘルス・リテラシーの向上」といった項目がある。生活習慣病は「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」のことであり、酒についても上記項目の一環として対策が講じられることになろう。生活習慣病予防対策には、煙草に関する対策も含まれるのに、受動喫煙対策が別立てされているのは、健康増進法の改正などの動きに起因するのであろうが、嗜む当人以外にも悪影響を及ぼすのだから、至極当然な気もする。

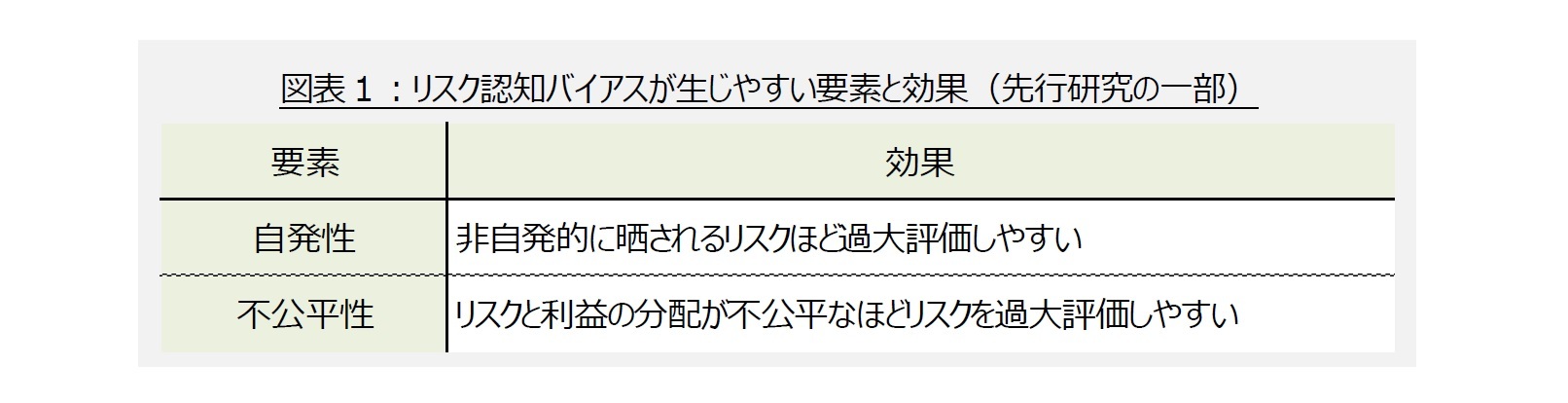

話は変わるが、リスク対策の要諦を判断する際には、客観的な視点「も」重要だ。専門家はリスクの発生確率とリスク発生時の被害程度(重大性)を基に、なるべく客観的にリスクを算定するよう努める。一方、一般人は発生確率や重大性以外の主観的な情報も用いてリスクの大きさを判断する。このため、専門家が算定する客観リスクと一般の人々の考える主観リスクには乖離が生じることが知られている。この乖離はリスク認知バイアスと呼ばれ、リスク認知バイアスが生じやすい要素と効果に関する理解も進んでいる(Bennett,1999等)。先行研究を概観すると、受動喫煙にリスクを過大評価されやすい要素が複数含まれることが分かる(図表1)。

健康経営に関する取り組みとして禁煙対策を掲げている企業は94社中38社であるのに対し、節酒対策を掲げている企業は8社にとどまる。そこで、禁煙対策を掲げる企業に比べて節酒対策を掲げる企業が少ない理由として、以下3つの可能性をなるべく客観的に検証したい。

可能性1:過度な飲酒による健康被害は小さい

可能性2:喫煙者に比べて過度に飲酒する人が少ない

可能性3:過度な飲酒の危険性に対する理解が進んでおり、対策は不要である

1 「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

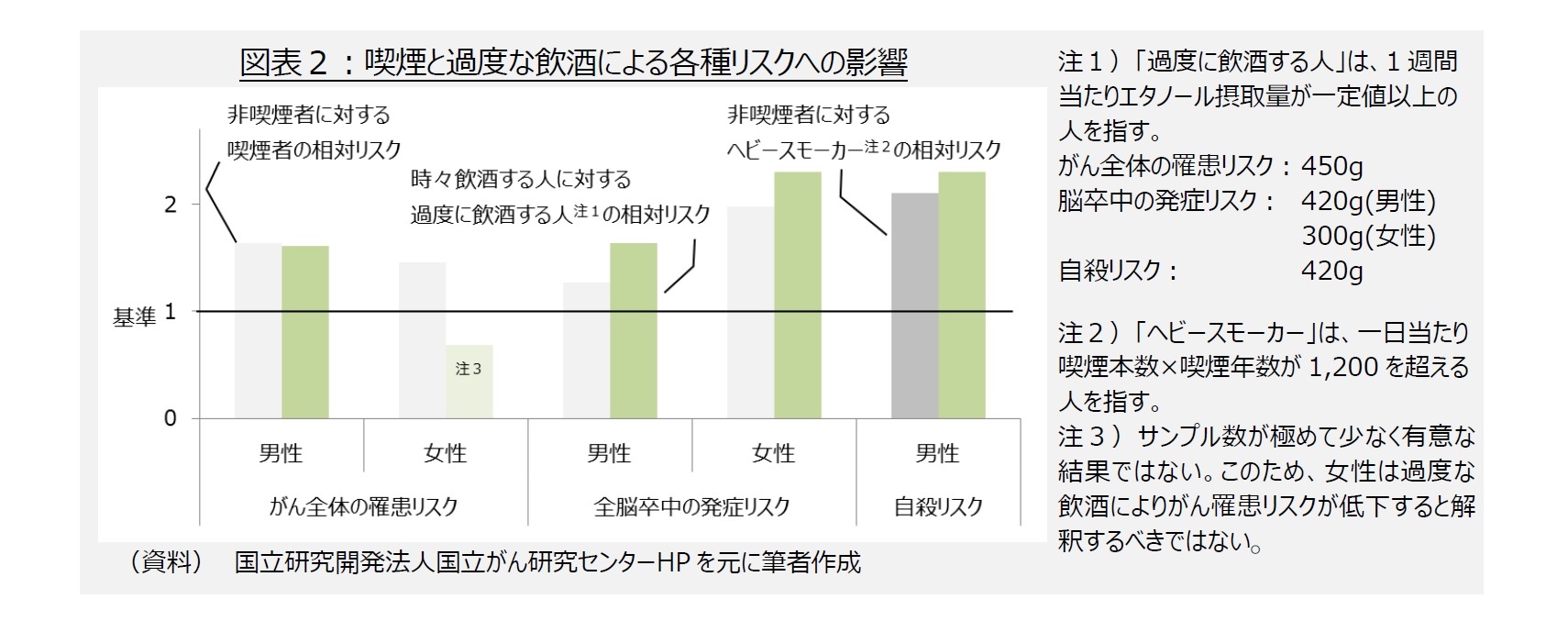

検証1:過度な飲酒による健康被害は小さいのか?

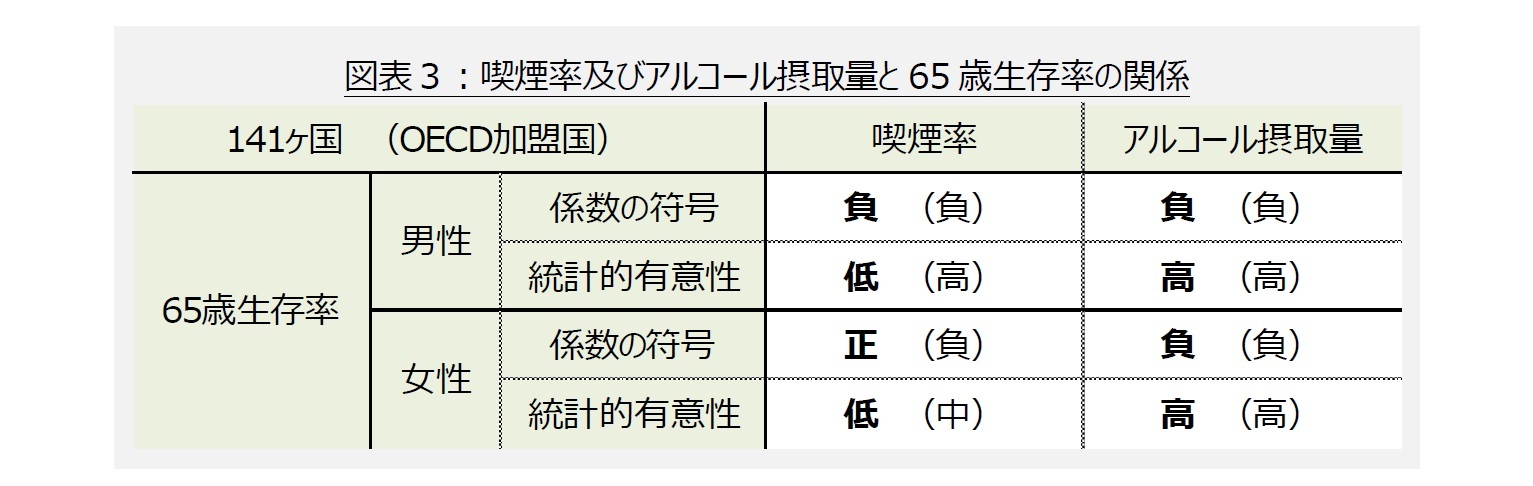

結果は図表3の通りである。係数の符号が負であれば、喫煙率が高いほど、またアルコール摂取量が多いほど65歳生存率が低いことを意味する。喫煙率が高いほど、男性の65歳生存率が低いが、女性の65歳生存率は逆に高い。しかし、いずれも結果の統計的有意性は低く、分析対象をOECD加盟国に限定すると異なる結果が得られた(図表3括弧内)。一方、男女ともにアルコール摂取量が高いほど65歳生存率が低く、結果の統計的有意性も高い。また、分析対象をOECD加盟国に限定しても結果は変わらない。筆者の簡易な分析からも、「過度な飲酒による健康被害は小さい」という可能性を支持する結果は得られなかった。

検証2:喫煙者に比べて過度に飲酒する人は少ないのか?

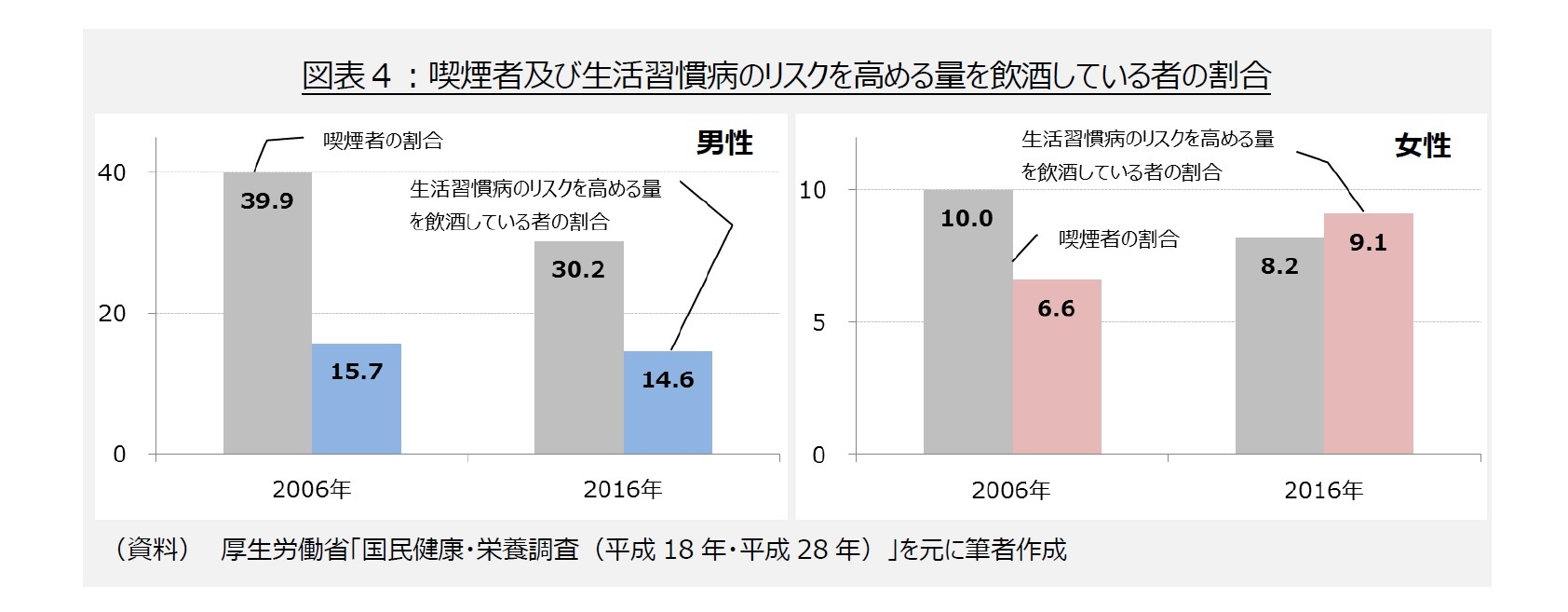

つまり、男性従業員の健康管理に限れば、「喫煙者に比べて過度に飲酒する人が少ない」ことが禁煙対策を掲げる企業に比べて節酒対策を掲げる企業が少ない理由として成立する。しかし、女性従業員の健康管理に限れば、「喫煙者に比べて過度に飲酒する人が少ない」とは言えず、むしろ禁煙対策よりも節酒対策の方が重要かもしれない。

いずれにせよ、男性では15%程度、女性では10%程度の人が生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しているのだから、禁煙キャンペーンと同様に、何かしらの対策を講ずるべきではないだろうか。

検証3:過度な飲酒の危険性に対する理解は十分か?

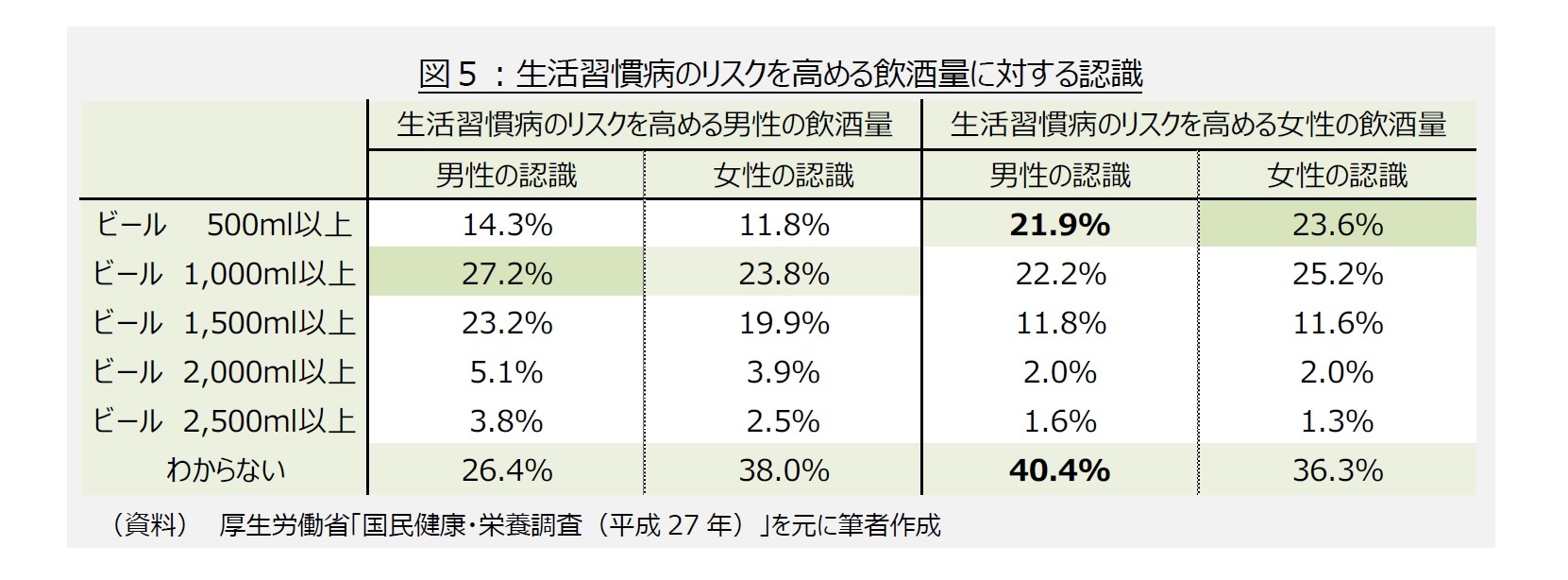

興味深いのは、異性の危険飲酒量に対する認識が男女間で大きく異なることである。女性の場合、男性の危険飲酒量に対する正答率(23.8%)は、女性自身の危険飲酒量に対する正答率(23.6%)と差はなく、同様に男性の危険飲酒量に対し「わからない」と回答する割合(38.0%)も女性自身の危険飲酒量に対し「わからない」と回答する割合(36.3%)と大差ない。しかし、男性の場合、男性自身の危険飲酒量に対する正答率(27.2%)に比べて、女性の危険飲酒量に対する正答率(21.9%)は低く、女性の危険飲酒量に対し「わからない」と回答する割合(40.4%)も、男性自身の危険飲酒量に対し「わからない」と回答する割合(26.4%)に比べてはるかに高い。男性は女性の健康に、さほど関心がないのかもしれない。

非自発的リスクに晒される受動喫煙に対する対策が重視される事に異論はないが、健康増進・生活習慣病予防対策やヘルス・リテラシーの向上において、飲酒は自己責任だから等の理由で軽視するのは不合理ではないだろうか。自己責任度合いで言えば、食習慣、運動習慣、休養、喫煙による自身の健康被害と飲酒による自身の健康被害との間に差はない。

従業員の健康被害リスクへの対策を検討する際には、客観的な視点「も」重要なので、適切な受動喫煙対策だけでなく、健康増進・生活習慣病予防対策やヘルス・リテラシーの向上の一環として、禁煙対策に加え、節酒対策が講じられることに期待したい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年10月01日「研究員の眼」)

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/04 | 「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口 | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【酒と煙草と男と女-禁煙対策に比べ、節酒対策が軽視されるのは何故だろう】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

酒と煙草と男と女-禁煙対策に比べ、節酒対策が軽視されるのは何故だろうのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!