- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 新型コロナ5類移行後の移動人口と交通モードの利用状況~高齢者の移動頻度は1年前から未回復

新型コロナ5類移行後の移動人口と交通モードの利用状況~高齢者の移動頻度は1年前から未回復

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では、消費者の移動の量と交通モードの選択について、ビッグデータを用いた統計システムと、ニッセイ基礎研究所が今年6月にインターネット上で行った「生活に関する調査」や、コロナ禍以降、継続実施してきた「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」を基に、現状を分析する。

1 坊美生子(2022)「コロナ禍で低下した高齢者の外出頻度~『第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査』より」(基礎研レポート)、同(2021)「年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~移動手段編(続編)~高齢層はワクチン接種を済ませても公共交通利用に戻らず、20歳代はマイカー利用が大幅増~」(基礎研レポート)など。

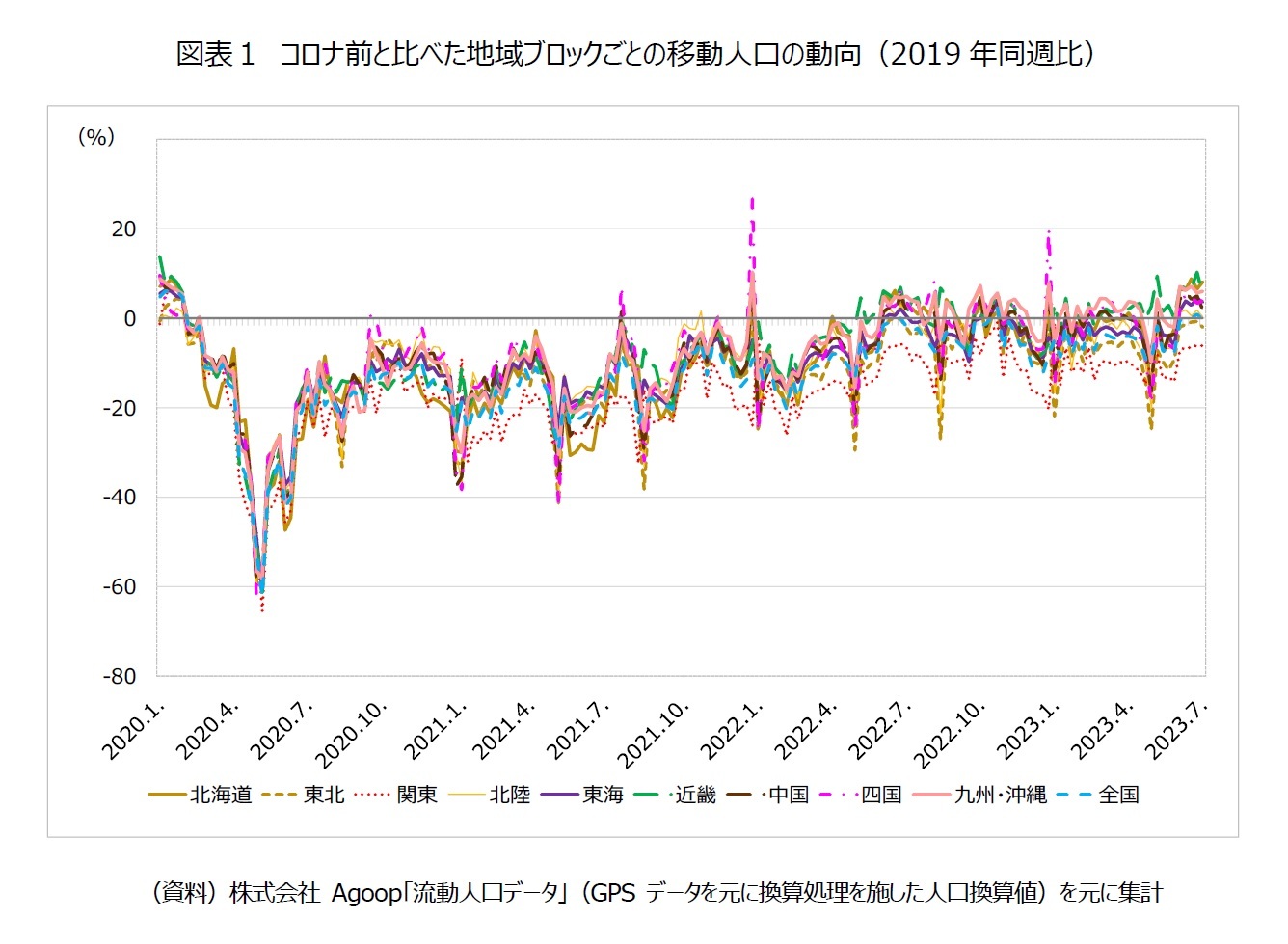

2――移動人口の現状

3――交通モードの選択~公共交通とマイカーの利用頻度の推移

なお、基礎研の調査は、国内の消費者の意識変化を追跡することが目的であり、調査会社にあらかじめモニターとして登録されている人を対象としてアンケートを行うため、最近、観光地で急増しているインバウンドの動向については捉えることができない。そのため、事業者側からみた乗客数の増減とは異なる。

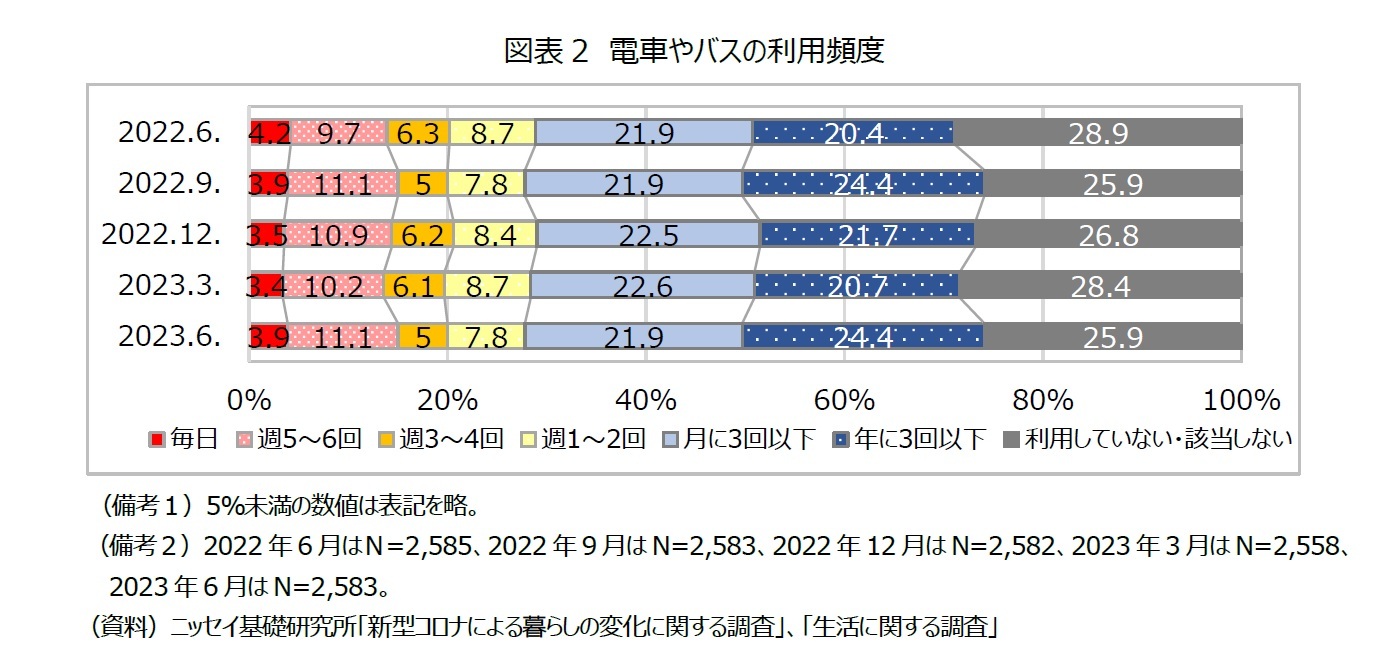

まず、「電車やバス」の利用頻度を、「毎日」「週5~6日」「週3~4日」「週1~2日」「月に3回以下」「年に3回以下」「利用していない・該当しない」に分けて集計すると(図表2)、過去1年で大きな変化は見られないが、2023年6月時点と1年前の2022年6月時点を比べると、「未利用・非該当」が3%減った。公共交通の回避傾向が若干、弱まったと見ることができる。

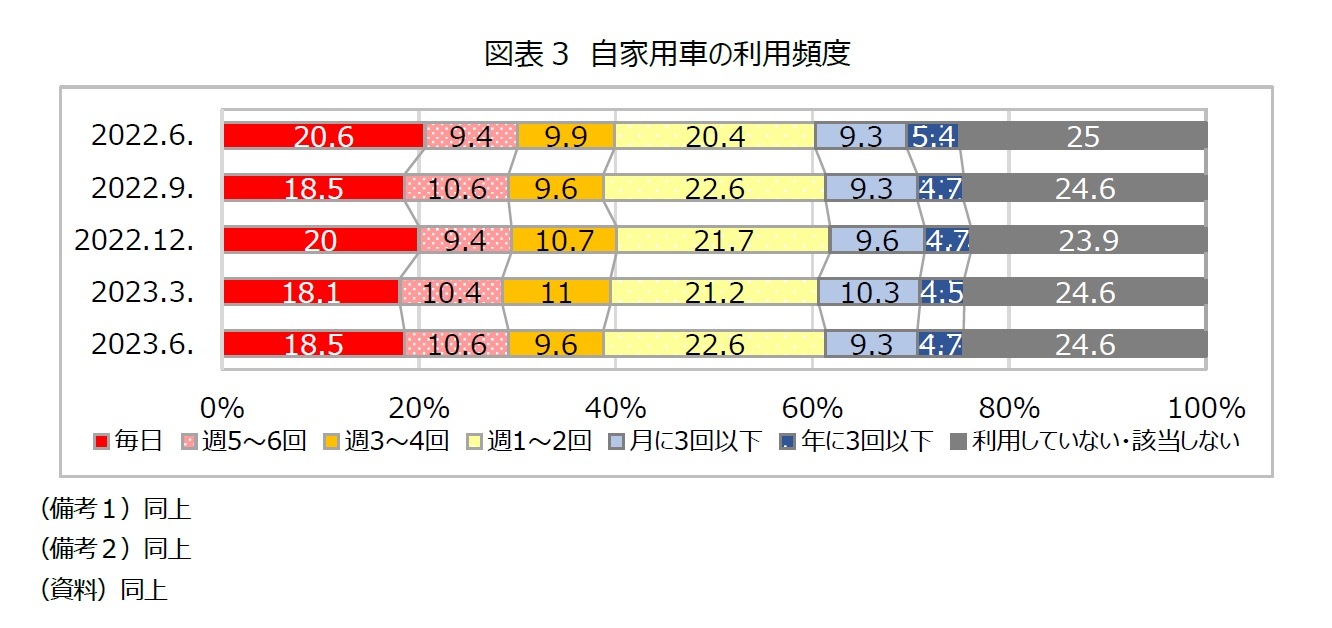

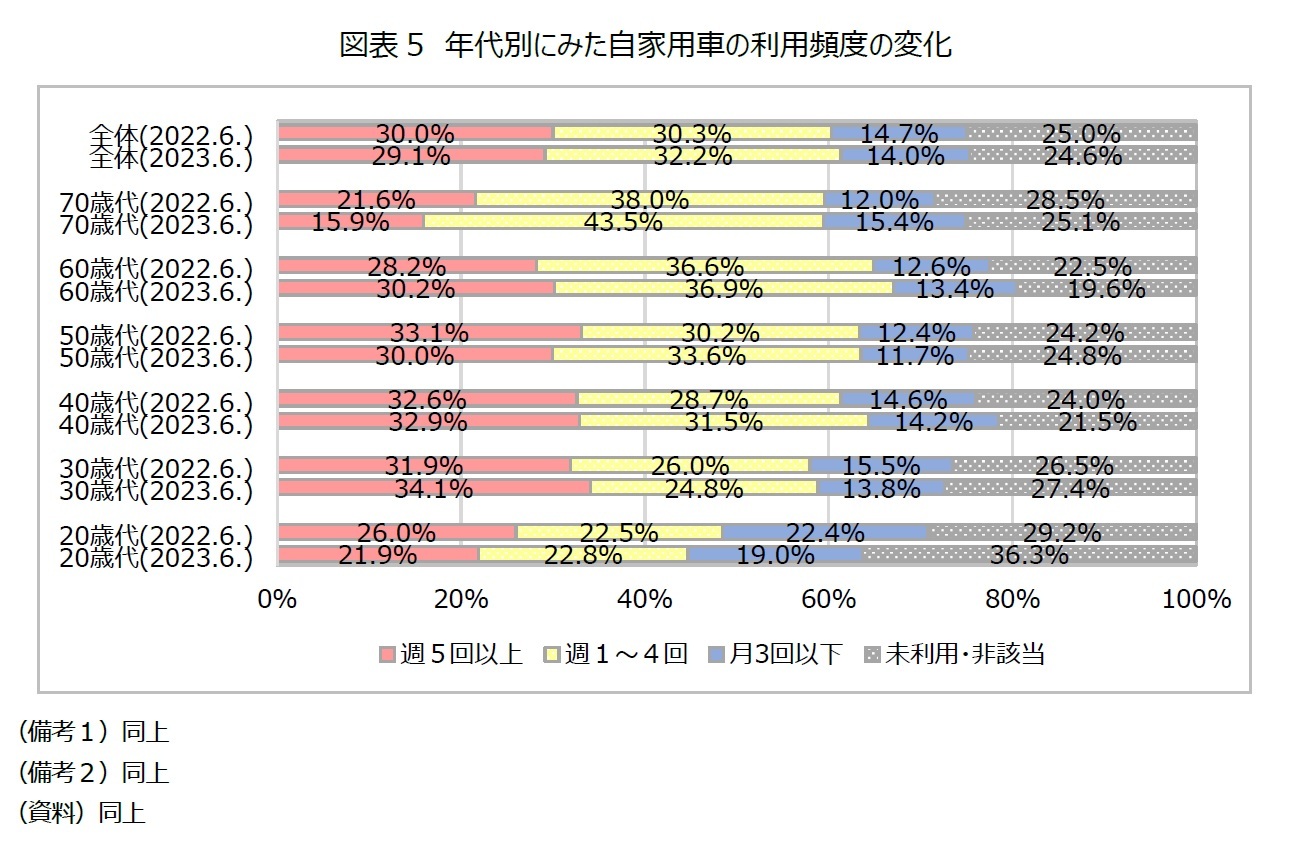

次に「自家用車」の利用頻度をみると、こちらも過去1年では大きな差は見られないが、2023年6月時点と1年前の2022年6月時点を比べると、「毎日」利用する人が微減していた。

4――属性別にみた電車・バスとマイカーの利用頻度

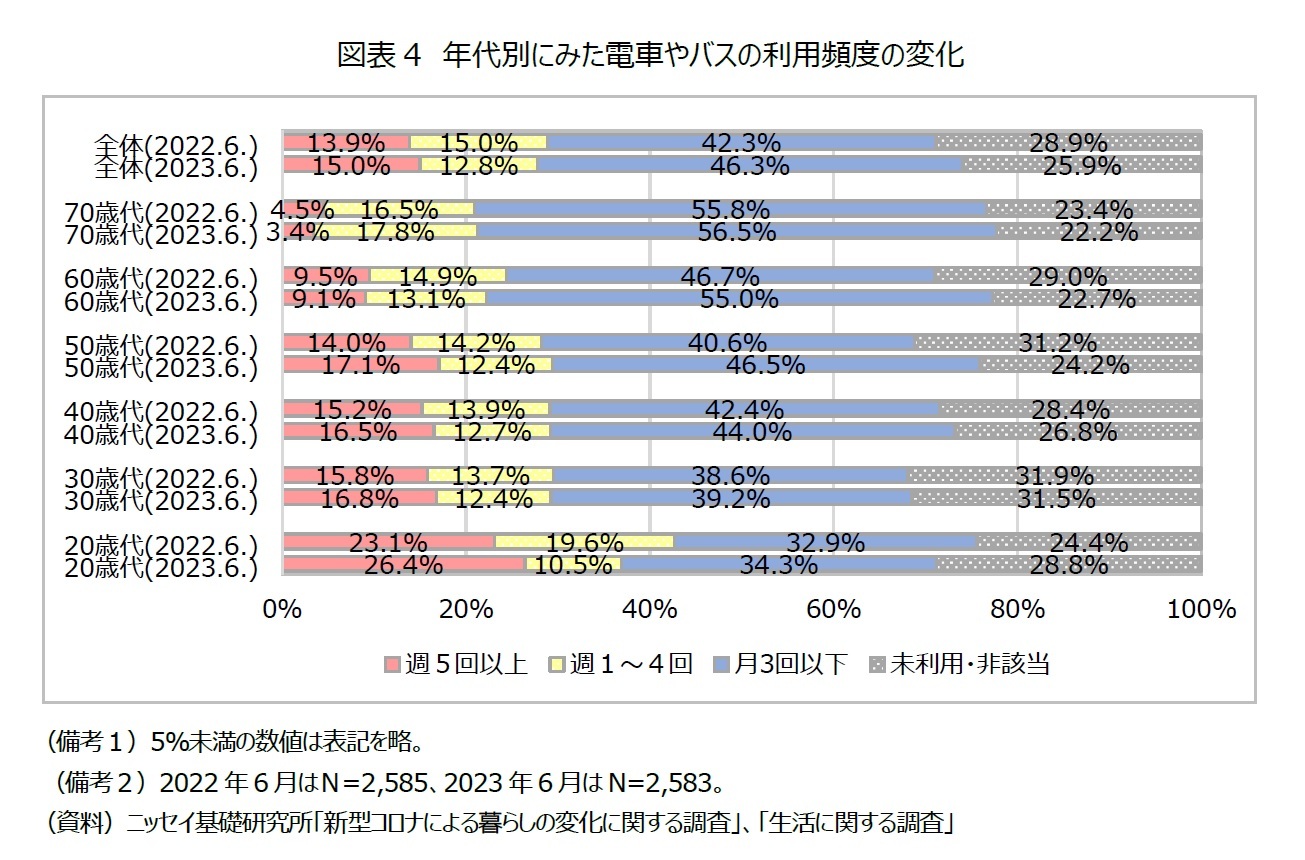

まず、年代別にみたものが図表4と図表5である。全年代のうち、「50歳代」と「60歳代」では電車やバスの「未利用・非該当」が6~7ポイント減少しており、中高年で公共交通の利用がやや回復していることが分かる。ただし、より高齢の「70歳代」では「未利用・非該当」に大きな変化は見られない。筆者はこれまでに、感染リスクの高い70歳代は、コロナ禍以降、外出頻度が大幅に減少し、外出する場合でも、公共交通の利用は大幅に減ったことを報告してきたが2、5類移行後も、1年前と比べて利用頻度には目立った回復傾向は見られない。

次に自家用車については、「70歳代」で利用頻度がやや落ちているほか、「20歳代」では利用層(全体―「未利用・非該当」)が7ポイント減少している。コロナ禍直後には、20歳代はマイカーの利用が大きく伸びたが3、現在は再び利用層が減少に転じているようだ。

ここで、2023年6月時点の状況について、年代ごとの差をみると、「20歳代」は全年代の中で「週5回以上」が最も多い約3割となった。もともと活発な人が多く、コロナ禍直後でも電車やバスの回避傾向がほぼ見られなかったが、5類移行後は、さらに利用が活発になっているようだ。一方で、電車やバスの「未利用・非該当」と、自家用車の「未利用・非該当」がいずれも4~7ポイント増加しており、公共交通に乗らない層と、マイカーに乗らない層が拡大している。これは、移動して直接人に会ったり、モノを見たりするリアルな体験ではなく、オンラインで消費や交流を楽しむ“デジタル消費層”が拡大していることを示唆しているだろう。

以上を整理すると、コロナ禍で利用が減少した公共交通に対する意識は、5類移行以後、大きな変化は見られないが、中高年の一部で軟化し、若干の回復が見られる。ただし、より高齢の70歳代には回復傾向が見られない。一方、20歳代は、公共交通の利用がやや増加し、マイカーは減少している。

2 坊美生子(2022)「コロナ禍で低下した高齢者の外出頻度~『第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査』より」(基礎研レポート)、同(2021)「年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~移動手段編(続編)~高齢層はワクチン接種を済ませても公共交通利用に戻らず、20歳代はマイカー利用が大幅増~」(基礎研レポート)など。

3 坊美生子(2021)「年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~移動手段編(続編)~高齢層はワクチン接種を済ませても公共交通利用に戻らず、20歳代はマイカー利用が大幅増~」(基礎研レポート)。

(2023年07月24日「基礎研レポート」)

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【新型コロナ5類移行後の移動人口と交通モードの利用状況~高齢者の移動頻度は1年前から未回復】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

新型コロナ5類移行後の移動人口と交通モードの利用状況~高齢者の移動頻度は1年前から未回復のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!