- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

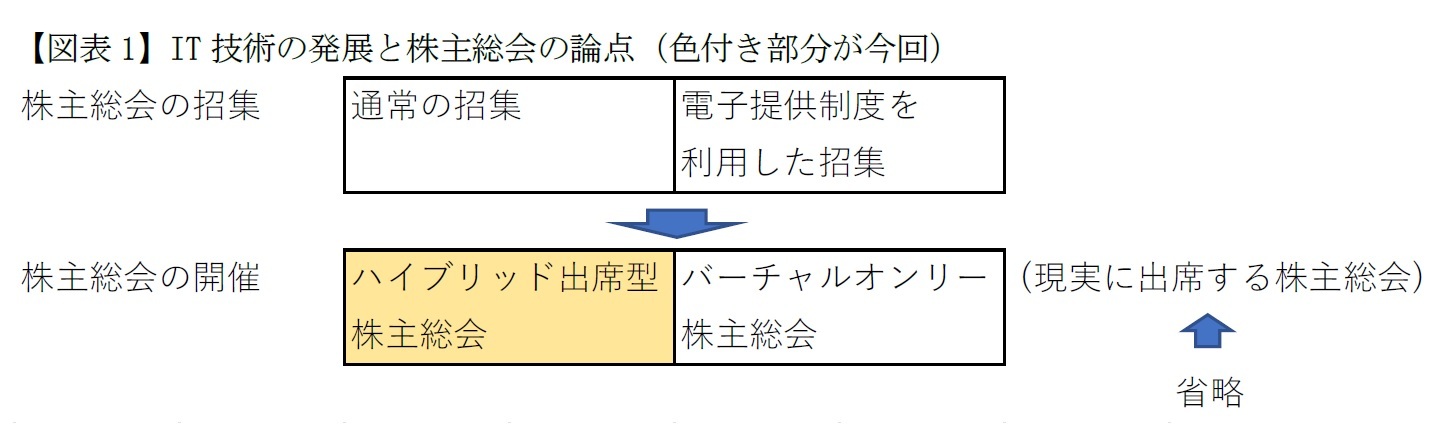

- 株主総会とIT技術の発展(3)-ハイブリッド出席型株主総会

コラム

2023年06月23日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

さて、ハイブリッド出席型株式総会は現行の会社法の解釈の下で開催が可能とされている。開催可能かどうか以前は問題とされていたが、それは会社法における株主総会の招集の決定にあたって定めるべき事項として、株主総会の日時及び場所が挙げられており(会社法298条1項1号)、物理的な場所を会場として設定する必要があるとされているからである。つまりオンラインで出席している者についての場所が存在しないのではないかという疑問があった。

この点、株主がリアル株主総会の開催場所へ実際に臨むという方法に加えて、インターネット等の手段を用いての出席(バーチャル出席)という選択肢を追加的に提供するだけであるという考えに基づいて、バーチャル出席型株主総会も有効と解されている(経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(以下、ガイド)」p12)[1]。

以下、(1)開催にあたっての留意事項、(2)議事進行における留意事項、(3)議決権行使における留意事項について見ていくこととしたい。

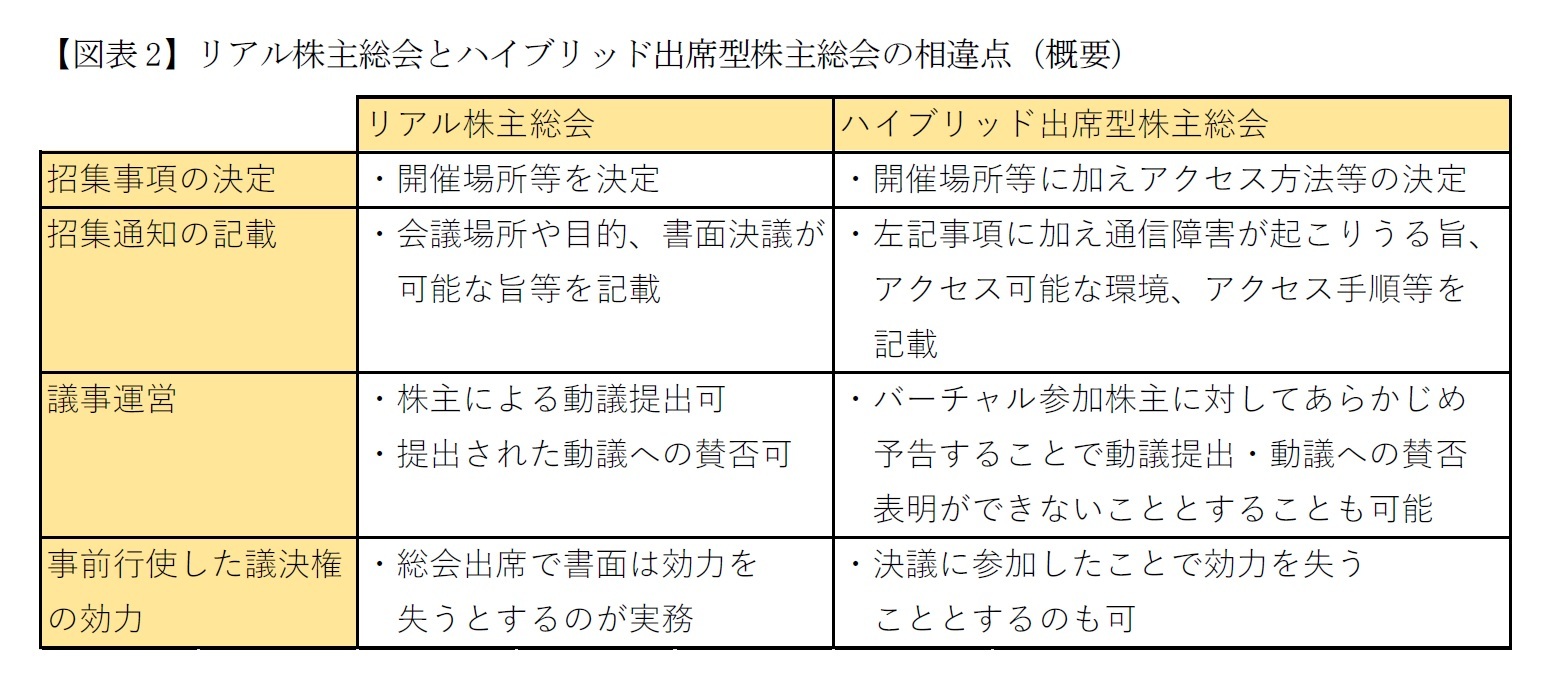

以下で述べる概要は図表2の通りである。

この点、株主がリアル株主総会の開催場所へ実際に臨むという方法に加えて、インターネット等の手段を用いての出席(バーチャル出席)という選択肢を追加的に提供するだけであるという考えに基づいて、バーチャル出席型株主総会も有効と解されている(経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(以下、ガイド)」p12)[1]。

以下、(1)開催にあたっての留意事項、(2)議事進行における留意事項、(3)議決権行使における留意事項について見ていくこととしたい。

以下で述べる概要は図表2の通りである。

まず、(1)開催にあたっては定款を改正するといった必要はなく、取締役会で株主総会招集事項としてバーチャル出席が可能な旨やアクセス方法等を決議するだけでよい。ガイドでは、招集にあたって十分なセキュリティ対策をとるとともに、株主に対しては通信障害が起こりうること、およびアクセス可能な環境や手順(URL、ID、パスワード)を株主に通知する必要がある(p13)とする。問題は通信障害が発生した場合の取扱いであるが、ガイドでは、通信障害が起こりうる旨を株主に告知しており、通信障害の防止のために会社が合理的な対策を取っていた場合には、株主総会決議の取消事由には該当しないと解することも可能(p14)としている。

開催当日の本人確認は原則としてIDとパスワードによることとなるが、ガイドでは、なりすましなどの懸念があるときには、二段階認証などの方法をとることも考えられるとする(p17)。

次に、(2)議事進行における留意事項としては、質問の取扱いと動議の取扱いが問題とされる。質問については手を挙げる機能がついている会議システムでは、リアルの株主総会と同様に、バーチャル出席した株主から質問を受け付けることができる。リアル株主総会と同様に、同一人物の質問数を限定し、あるいは十分に議論が進んだ場合は議長裁量で打ち切るなども可能と思われる。ところで、ハイブリッド出席型株主総会ではテキストベースでの質問が可能である。この場合、文面を見たうえで議長が質問を取り上げることになると思われるが、ガイドでは議長の裁量で行うことは可能としつつ、恣意的な選択をすることは許されないとしている(p20)。

また、株主総会では株主は適宜動議を提出することができる。ただし、バーチャル出席型株主総会において、動議を提出する予定のある場合にはリアルの株主総会に出席すべきことを株主に対して事前告知すれば、バーチャル出席株主に動議の提出権を認めないとすることをガイドは許容している。

さらに、ガイドは議場で提出された動議の採決に関しては、バーチャル出席した株主は棄権あるいは欠席として取り扱われることになることを事前告知したうえで、棄権あるいは欠席として取り扱うことを可能としている(p22)。これらはリアルに出席することで、動議提出や、提出された動議への賛否の表明が可能であることから、株主において追加的な出席方法であるバーチャル出席を選択した以上、このような取り扱いも妥当であるとするものである。

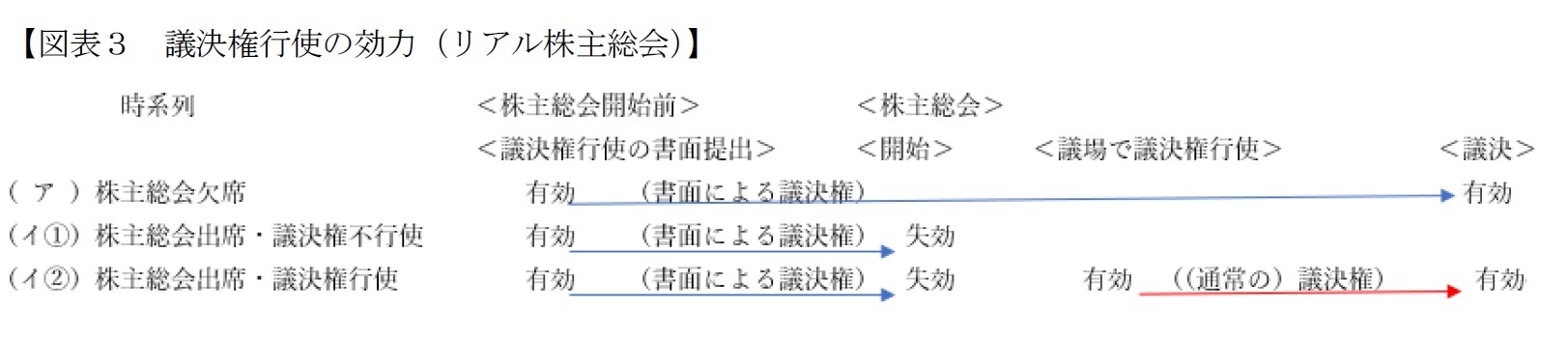

最後に(3)議決権行使における留意事項である。リアル株主総会の場合、株主が事前に議決権行使書面を会社に提出したにもかかわらず、当該株主がリアル総会に出席することがある。この場合は、出席したことをもって事前の議決権行使は効力を失い、株主は改めて株主総会議場で議決権行使をするというのが実務である(図表3)。

開催当日の本人確認は原則としてIDとパスワードによることとなるが、ガイドでは、なりすましなどの懸念があるときには、二段階認証などの方法をとることも考えられるとする(p17)。

次に、(2)議事進行における留意事項としては、質問の取扱いと動議の取扱いが問題とされる。質問については手を挙げる機能がついている会議システムでは、リアルの株主総会と同様に、バーチャル出席した株主から質問を受け付けることができる。リアル株主総会と同様に、同一人物の質問数を限定し、あるいは十分に議論が進んだ場合は議長裁量で打ち切るなども可能と思われる。ところで、ハイブリッド出席型株主総会ではテキストベースでの質問が可能である。この場合、文面を見たうえで議長が質問を取り上げることになると思われるが、ガイドでは議長の裁量で行うことは可能としつつ、恣意的な選択をすることは許されないとしている(p20)。

また、株主総会では株主は適宜動議を提出することができる。ただし、バーチャル出席型株主総会において、動議を提出する予定のある場合にはリアルの株主総会に出席すべきことを株主に対して事前告知すれば、バーチャル出席株主に動議の提出権を認めないとすることをガイドは許容している。

さらに、ガイドは議場で提出された動議の採決に関しては、バーチャル出席した株主は棄権あるいは欠席として取り扱われることになることを事前告知したうえで、棄権あるいは欠席として取り扱うことを可能としている(p22)。これらはリアルに出席することで、動議提出や、提出された動議への賛否の表明が可能であることから、株主において追加的な出席方法であるバーチャル出席を選択した以上、このような取り扱いも妥当であるとするものである。

最後に(3)議決権行使における留意事項である。リアル株主総会の場合、株主が事前に議決権行使書面を会社に提出したにもかかわらず、当該株主がリアル総会に出席することがある。この場合は、出席したことをもって事前の議決権行使は効力を失い、株主は改めて株主総会議場で議決権行使をするというのが実務である(図表3)。

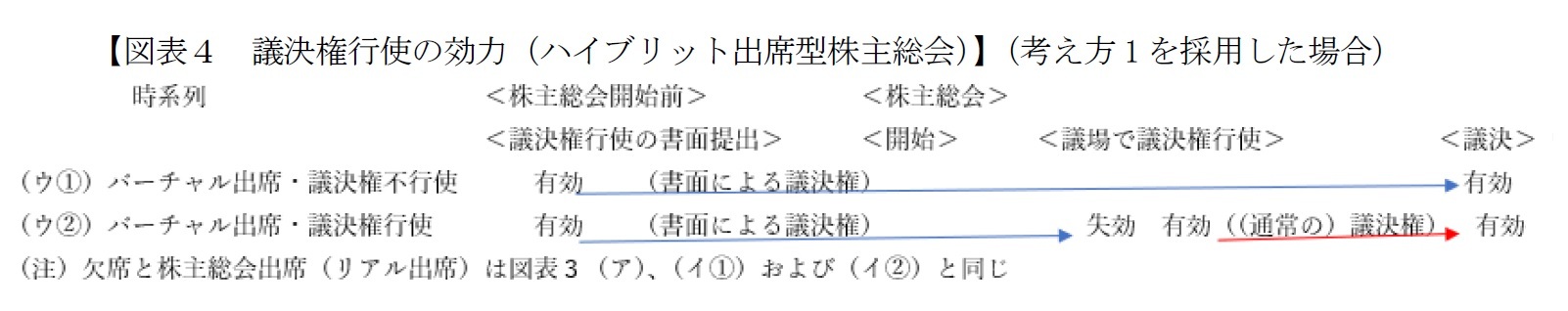

そして、バーチャル出席型株主総会においてであるが、株主が事前に議決権行使書面を会社に提出したにもかかわらず、当該株主がバーチャル出席をした場合に議決権をどう取り扱うかが問題となる。これには二つの考え方があり、決議を諮った際に賛否を表示したことで書面による議決権行使が効力を失うとする(考え方1)ものと、リアル総会と同様にバーチャル出席をした時点で書面による議決権行使が効力を失うとするもの(考え方2)がある。

株主にとってみれば、事前に議決権行使をしたのだからその賛否が議決に反映されると考える人もいれば、審議の結果、事前の議決権行使とは異なる賛否を表示したいとする人もいるであろう。そしてバーチャル株主総会ではバーチャル出席株主が議決権を行使したかどうかが容易に明らかになる。そうすると、この観点からは考え方1で取り扱うことも無理がないであろうし、ガイドでも考え方1をとることを認めている(p19)(図表4)。

株主にとってみれば、事前に議決権行使をしたのだからその賛否が議決に反映されると考える人もいれば、審議の結果、事前の議決権行使とは異なる賛否を表示したいとする人もいるであろう。そしてバーチャル株主総会ではバーチャル出席株主が議決権を行使したかどうかが容易に明らかになる。そうすると、この観点からは考え方1で取り扱うことも無理がないであろうし、ガイドでも考え方1をとることを認めている(p19)(図表4)。

ハイブリッド会議は一般の会議でも運営が難しい。株主総会において、リアル出席とバーチャル出席の株主の権利が異なるのもわかりにくい面がある。他方、会場まで遠距離に居住する株主や複数の株主総会に出席したい株主にとってはメリットもある。 ハイブリッド出席型株主総会が普及するかどうかについて今後の動向に注視したい。

(2023年06月23日「研究員の眼」)

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/12 | スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【株主総会とIT技術の発展(3)-ハイブリッド出席型株主総会】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

株主総会とIT技術の発展(3)-ハイブリッド出席型株主総会のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!