- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 米国経済 >

- 米労働需給に緩和の兆し-労働供給が回復する中で、金融引締めや信用収縮などから労働需要は低下へ

2023年04月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.はじめに

米国の労働市場は雇用者数の堅調な増加が続いているほか、失業率が1969年以来の低水準を維持するなど、労働需給は非常に逼迫している。また、労働需給の逼迫を背景に賃金上昇率はFRBの物価目標(2%)と整合的と考えられる水準を上回っており、インフレ高止まりの要因となっている。

もっとも、労働需給は逼迫しているものの、これまで回復が遅れていた労働供給の回復が明確となっているほか、FRBによる金融引締めの効果もあって、労働需要は依然堅調ながらも低下を示す指標が増えるなど、足元で労働需給緩和の兆しがみられている。

一方、3月10日のシリコンバレー銀行の破綻をきっかけに足元で金融不安が広がる中、中小銀行を中心に融資を抑制するなどの信用収縮による実体経済や労働市場への影響が懸念されている。

本稿では労働供給や労働需要の状況を確認した後、今後の労働需給の見通しについて論じている。結論から言えば。足元で金融不安が懸念されているものの、FRBは現時点でインフレ抑制のために金融引締めの継続によって、労働需要を低下させることで労働需給の緩和を目指す方針を明確にしているため、金融引締めや信用収縮などにより労働需給の緩和が今後加速しようと言うものだ。

もっとも、労働需給は逼迫しているものの、これまで回復が遅れていた労働供給の回復が明確となっているほか、FRBによる金融引締めの効果もあって、労働需要は依然堅調ながらも低下を示す指標が増えるなど、足元で労働需給緩和の兆しがみられている。

一方、3月10日のシリコンバレー銀行の破綻をきっかけに足元で金融不安が広がる中、中小銀行を中心に融資を抑制するなどの信用収縮による実体経済や労働市場への影響が懸念されている。

本稿では労働供給や労働需要の状況を確認した後、今後の労働需給の見通しについて論じている。結論から言えば。足元で金融不安が懸念されているものの、FRBは現時点でインフレ抑制のために金融引締めの継続によって、労働需要を低下させることで労働需給の緩和を目指す方針を明確にしているため、金融引締めや信用収縮などにより労働需給の緩和が今後加速しようと言うものだ。

2.米労働需給は依然逼迫も緩和の兆し

(雇用統計)3月の雇用統計は労働需給の逼迫を確認

23年3月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比+23.6万人と23年1月の+47.2万人から2ヵ月連続で伸びが鈍化しているものの、新型コロナ流行前の1年間(19年3月~20年2月)の+19.0万人を依然として上回るなど、堅調な雇用増加が続いている(前掲図表1)。

また、3月の失業率は3.5%と23年1月の3.4%からは上昇したものの、1969年以来の低水準を維持しており、労働需給が引続き非常に逼迫していることを示している。

23年3月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比+23.6万人と23年1月の+47.2万人から2ヵ月連続で伸びが鈍化しているものの、新型コロナ流行前の1年間(19年3月~20年2月)の+19.0万人を依然として上回るなど、堅調な雇用増加が続いている(前掲図表1)。

また、3月の失業率は3.5%と23年1月の3.4%からは上昇したものの、1969年以来の低水準を維持しており、労働需給が引続き非常に逼迫していることを示している。

労働需給の逼迫は後述するように労働需要が堅調な一方、労働供給の回復が遅れていたことがある。実際に、労働供給を示す労働参加率1は23年3月が62.6%と新型コロナ流行前(20年2月)の63.3%を▲0.7%ポイント下回っている(図表2)。

労働需給の逼迫は後述するように労働需要が堅調な一方、労働供給の回復が遅れていたことがある。実際に、労働供給を示す労働参加率1は23年3月が62.6%と新型コロナ流行前(20年2月)の63.3%を▲0.7%ポイント下回っている(図表2)。一方、労働需給の逼迫を背景に時間当たりの賃金上昇率は23年3月が前年同月比+4.2%と、22年3月につけた+5.9%をピークに低下基調が持続しているものの、新型コロナ流行前の3%近辺を大幅に上回っている。また、1%台後半とみられる労働生産性を加味したFRBの物価目標(2%)と整合的な賃金上昇率は3%台後半とみられ、足元の賃金上昇率はこれらの水準を上回っており、インフレの押上げ要因となっている。このような状況に対して、FRBは金融引締めによって労働需要を低下させることで賃金上昇率を抑えインフレを抑制することを目指す姿勢を明確にしている。

1 生産年齢人口(16歳以上の人口)に対する労働力人口(就業者数と失業者数を合計したもの)の比率

(労働供給)若年層や働き盛りの労働参加率は新型コロナ流行前の水準に回復

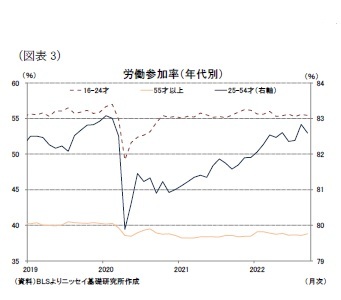

(労働供給)若年層や働き盛りの労働参加率は新型コロナ流行前の水準に回復労働参加率は前述のように新型コロナ流行前の水準を下回っているものの、23年3月まで4ヵ月連続で上昇するなど、足元で回復傾向が続いている。また、労働参加率を年齢別にみると55才以上の労働参加率が38.6%と新型コロナ流行前を▲1.7%ポイント下回って、全体を押し下げている(図表3)。しかしながら、16~24才が57.0%と新型コロナ流行前に一致したほか、プライムエイジと呼ばれる25~54才の働き盛りでは83.1%と新型コロナ流行前を既に+0.1%ポイント上回っており、若年層やプライムエイジでは労働供給の回復が顕著となっている。

これまで、労働参加率の回復が遅れた要因として、高齢者の早期退職に加え、新型コロナの罹患や後遺症、罹患の懸念を理由とする非就業者が高水準となっていることが指摘されてきた。このうち、55才以上の労働参加率にみられるように、コロナ禍を契機に早期退職した高齢者の職場復帰は遅れている。

一方、新型コロナ感染拡大の影響は確実に低下している。週次の新規感染者数は足元で9.4万人とデルタ株の感染拡大前で感染終息が囁かれていた21年6月以来の水準となっている(図表4)。また、センサス局の調査(Household Pulse Survey)ではコロナに罹患またはコロナ患者の看病が理由の非就業者数は23年2月が126万人となったほか、コロナ罹患の懸念を理由とする非就業者数が99万人と合計で225万人に留まった(図表5)。これは、オミクロン株が猛威を奮った22年1月の1,197万人の僅か5分の1弱の水準であるほか、22年1月以降で最も低い水準となっており、コロナ禍の労働供給への影響は相当程度解消したと考えられる。

(労働需要(1))求人数や中小企業の欠員は依然高水準もピークアウト

労働需要は依然として堅調を維持しているものの、足元で低下を示す指標が増えている。求人数は23年2月が993万人と新型コロナ流行前の700万人を大幅に上回っているものの、22年3月につけた1,203万人のピークから低下し、21年5月以来はじめて1,000万人を下回った(図表6)。また、求人数と失業者数の比較でも、2月は失業者数1人に対して求人が1.7件と、新型コロナ流行前の1.2件を大幅に上回っているものの、22年3月につけた2.0のピークからは低下した。

一方、全米独立業協会の中小企業向け調査で「欠員補充が困難」と回答した割合は23年3月が43%と、統計開始以来最高となった22年5月の51%のピークからは明確にピークアウトしていることが分かる(図表7)。

労働需要は依然として堅調を維持しているものの、足元で低下を示す指標が増えている。求人数は23年2月が993万人と新型コロナ流行前の700万人を大幅に上回っているものの、22年3月につけた1,203万人のピークから低下し、21年5月以来はじめて1,000万人を下回った(図表6)。また、求人数と失業者数の比較でも、2月は失業者数1人に対して求人が1.7件と、新型コロナ流行前の1.2件を大幅に上回っているものの、22年3月につけた2.0のピークからは低下した。

一方、全米独立業協会の中小企業向け調査で「欠員補充が困難」と回答した割合は23年3月が43%と、統計開始以来最高となった22年5月の51%のピークからは明確にピークアウトしていることが分かる(図表7)。

(労働需要(2))人員削減数は大幅増加も失業保険新規申請件数の増加は緩やか

米民間雇用調査会社のチャレンジャー・グレイ&クリスマスがまとめた23年3月の米企業の人員削減計画は、8万9,703件(前月:7万7,770件)と前月比+15%となったほか、前年同月比では3.1倍となるなど足元で急激な増加を示している(図表8)。

業種別では大幅な人員削減計画を相次いで発表しているテクノロジーが3万9,175件と人員削減計画全体のおよそ44%を占めるなど突出しており、年初からの人員削減計画は10万2,391件と前年同期の267件から384倍と急激な増加を示した。テクノロジー以外では金融サービスが1万3,400件とテクノロジーに次いで大きくなっており、年初からの人員削減計画は3万635件と前年同期から4.2倍の増加となった。人員削減計画は小売りやメディアなどの業種にも拡大しており、今後、さらに拡大することが見込まれている。

米民間雇用調査会社のチャレンジャー・グレイ&クリスマスがまとめた23年3月の米企業の人員削減計画は、8万9,703件(前月:7万7,770件)と前月比+15%となったほか、前年同月比では3.1倍となるなど足元で急激な増加を示している(図表8)。

業種別では大幅な人員削減計画を相次いで発表しているテクノロジーが3万9,175件と人員削減計画全体のおよそ44%を占めるなど突出しており、年初からの人員削減計画は10万2,391件と前年同期の267件から384倍と急激な増加を示した。テクノロジー以外では金融サービスが1万3,400件とテクノロジーに次いで大きくなっており、年初からの人員削減計画は3万635件と前年同期から4.2倍の増加となった。人員削減計画は小売りやメディアなどの業種にも拡大しており、今後、さらに拡大することが見込まれている。

一方、失業保険新規契約件数や継続受給者数は緩やかな増加基調が持続している。失業保険新規申請件数(季節調整済み)は23年1月中旬の19.4万件から4月15日の週が24.5万件と、22年1月中旬以来の水準となった(図表9)。また、継続受給者数(季節調整済み)は22年9月上旬につけたおよそ50年ぶりの水準となる128.9万件を底に4月8日の週が186.5万件と21年11月以来の水準に増加した。年初からの人員削減計画が加速する中、失業保険新規申請件数の増加ペースは今後の加速が不可避だろう。

(賃金追跡指数)好条件の転職機会が低下している可能性

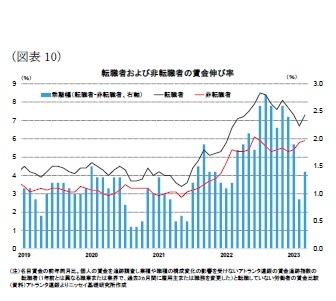

(賃金追跡指数)好条件の転職機会が低下している可能性労働需給が逼迫し、人手不足が深刻化する中で、これまでは転職によって給与面などで好条件を得る機会が増加していたが、そのような状況にも変換の兆しがみられている。個人の賃金を追跡調査しているアトランタ連銀の賃金追跡指数で過去3ヵ月以内に転職した人(転職者)と転職していない人(非転職者)の賃金上昇率格差(転職者-非転職者)は22年8月に+2.8%ポイントと97年の統計開始以来最大となっていた(図表10)。これは転職者の賃金上昇率が非転職者を大幅に上回っていたことが背景にある。

しかしながら、足元は転職者の賃金上昇率が大幅に低下する一方、非転職者の低下幅が限定的に留まった結果、23年3月の格差は+1.4%ポイントとピークから大幅な縮小がみられる。

このため、人手不足を背景にした労働者の売り手市場は続いているものの、転職者と非転職者の賃金格差の縮小は労働需給が緩和している可能性を示唆している。

3.今後の見通し

これまでみたように、足元では労働供給の回復に加え、労働需要の低下から労働需給の緩和がみられている。労働需要の低下はインフレ抑制のために労働需要の低下を目指したFRBの金融引締めの効果が示現していることが大きいとみられる。

一方、米国では3月10日のシリコンバレー銀行の破綻をきっかけに中小銀行を中心に金融不安が広がっている。足元では中小銀行の預金残高が3月下旬から2週連続で増加しているほか、FRBが流動性対策として実施した新型融資(BTFP)やディスカウントウィンドウの残高が4月中旬に減少していることから、さらなる金融機関の破綻は見込まれておらず、現時点で金融危機に発展する可能性は低いとみられる。

もっとも、中小銀行に対する規制強化が見込まれる中、中小銀行を中心に融資基準の厳格化や融資残高の抑制の可能性が高まっており、信用収縮に伴う実体経済や労働市場への影響が懸念されている。

このような状況に対して、FRBはインフレ抑制のために労働需要を低下させることを目指した金融引締めの継続方針を明確に示している。このため、金融引締めに加えて、信用収縮の影響もあり、労働需給緩和の流れは今後加速しよう。

一方、米国では3月10日のシリコンバレー銀行の破綻をきっかけに中小銀行を中心に金融不安が広がっている。足元では中小銀行の預金残高が3月下旬から2週連続で増加しているほか、FRBが流動性対策として実施した新型融資(BTFP)やディスカウントウィンドウの残高が4月中旬に減少していることから、さらなる金融機関の破綻は見込まれておらず、現時点で金融危機に発展する可能性は低いとみられる。

もっとも、中小銀行に対する規制強化が見込まれる中、中小銀行を中心に融資基準の厳格化や融資残高の抑制の可能性が高まっており、信用収縮に伴う実体経済や労働市場への影響が懸念されている。

このような状況に対して、FRBはインフレ抑制のために労働需要を低下させることを目指した金融引締めの継続方針を明確に示している。このため、金融引締めに加えて、信用収縮の影響もあり、労働需給緩和の流れは今後加速しよう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年04月24日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/29 | 米個人所得・消費支出(25年8月)-実質個人消費(前月比)は+0.4%と前月に一致したほか、市場予想を上回り、堅調な消費を確認 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/09 | 米国経済の見通し-高関税政策にも関わらず米国経済は足元堅調維持。今後は景気減速へ | 窪谷 浩 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米労働需給に緩和の兆し-労働供給が回復する中で、金融引締めや信用収縮などから労働需要は低下へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米労働需給に緩和の兆し-労働供給が回復する中で、金融引締めや信用収縮などから労働需要は低下へのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!