- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 春闘賃上げ率は30年ぶりの高水準へ-今後の焦点は賃上げの持続性とサービス価格の上昇ペース

2023年04月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

● 春闘賃上げ率は30年ぶりの高水準へ

(2023年の春闘賃上げ率は約30年ぶりの高さに)

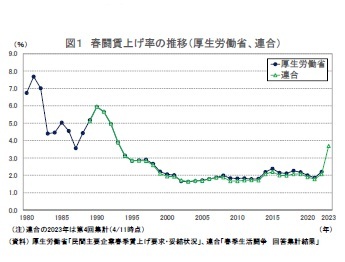

(2023年の春闘賃上げ率は約30年ぶりの高さに)連合が4/13に公表した「2023春季生活闘争 第4回回答集計結果」によれば、2023年の平均賃上げ率は3.69%と30年ぶりの高さとなった(図1)。日本経済研究センターの「ESPフォーキャスト調査」では、2023 年の春闘賃上げ率(厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」ベース)の予想が2023年1月調査の平均2.85%から3月調査では平均3.05%へと引き上げられたが、例年8月頃に厚生労働省から公表される最終結果ではこれを上回る伸びとなり、1994年(3.13%)以来の3%台となることがほぼ確実となった。1980年以降で春闘賃上げ率が前年に比べて最も大きく改善したのは、1981年の0.94%(1980年:6.74%→1981年:7.68%)だった1が、2023年の春闘賃上げ率の前年(2.20%)からの改善幅は1%を超える可能性が高い。

春闘賃上げ率の結果は、基本的には賃金総額の約4分の3を占める所定内給与に反映されることになる。ただし、春闘賃上げ率には1.8%程度とされる定期昇給分が含まれており、労働者の平均賃金に影響するのは定期昇給分を除いたベースアップである。

毎月勤労統計(厚生労働省)の所定内給与は、2022年初めから概ね前年比で1%台の伸びが続いているが、2022年の春闘賃上げ率が2.20%(ベースアップでは0.4%程度)だったことを踏まえると、高すぎるように思われる。これは、毎月勤労統計が毎年1月にサンプル入れ替え(30人以上規模の事業所について、全体の3分の1ずつ調査対象事業所を入れ替える)、数年に一度、「経済センサス-基礎調査」等の結果(産業・規模別の労働者数)を反映させるベンチマーク更新を行うことが影響している。

毎月勤労統計(厚生労働省)の所定内給与は、2022年初めから概ね前年比で1%台の伸びが続いているが、2022年の春闘賃上げ率が2.20%(ベースアップでは0.4%程度)だったことを踏まえると、高すぎるように思われる。これは、毎月勤労統計が毎年1月にサンプル入れ替え(30人以上規模の事業所について、全体の3分の1ずつ調査対象事業所を入れ替える)、数年に一度、「経済センサス-基礎調査」等の結果(産業・規模別の労働者数)を反映させるベンチマーク更新を行うことが影響している。

2022年1月はサンプル入れ替えと、2018年1月以来4年ぶりのベンチマーク更新が同時に実施された。サンプル入れ替え・ベンチマーク更新前後の賃金を比較すると、新ベースの所定内給与は旧ベースよりも1286円(新旧差0.5%)高かった2。つまり、2022年1月から12月の所定内給与の伸びは実態よりも0.5%程度高くなっていた(図2)。

2022年1月はサンプル入れ替えと、2018年1月以来4年ぶりのベンチマーク更新が同時に実施された。サンプル入れ替え・ベンチマーク更新前後の賃金を比較すると、新ベースの所定内給与は旧ベースよりも1286円(新旧差0.5%)高かった2。つまり、2022年1月から12月の所定内給与の伸びは実態よりも0.5%程度高くなっていた(図2)。毎月勤労統計の所定内給与は、2021年の前年比0.2%から2022年には同1.1%へと伸びを高めたが、そのかなりの部分はサンプル入れ替えとベンチマーク更新による断層によって説明できる。同様に、2022年の現金給与総額は前年比2.0%と2021年の同0.3%から伸びを大きく高めたが、実態としては1%台半ばの伸びだったと考えられる。

サンプル入れ替えは2023年1月にも実施されたが、入れ替え前後の新旧差は353円(0.1%)と小さかった3。2023年1月以降の所定内給与の伸びは実態を反映したものと判断される。

1 1965年の調査開始以降では、第一次石油危機のインフレ期にあたる1974年に前年差12.8%(1973年:20.1%→1974年:32.9%)が最高となっている。

2 現金給与総額の新旧差は0.4%

3 現金給与総額の新旧差は0.2%

(実質賃金上昇率のプラス転化は2023年度後半か)

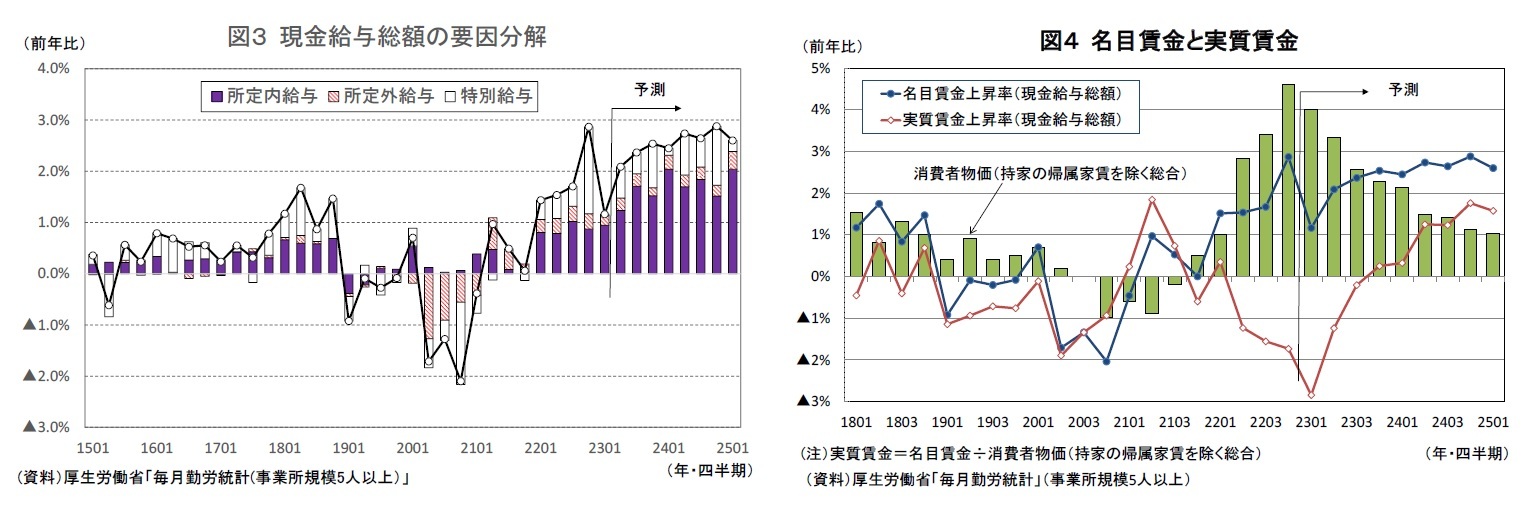

2023年の春闘賃上げ率が約30年ぶりの高さとなったことを受けて、2023年度入り後には賃金上昇率が明確に高まるだろう。所定内給与は足もとの1%程度からベースアップと同じ2%台まで伸びが高まることが予想される。また、所定外給与は経済の正常化が進展することを背景に増加が続くことが見込まれる。一方、特別給与は2022年には前年比4.6%(このうち、賞与として支給された給与は2022年夏が前年比2.4%、2022年末が同3.2%)の高い伸びとなったが、このところ企業収益の改善が足踏みとなっていることを反映し、2023年には伸びが鈍化するだろう。

現金給与総額は足もとの前年比1%程度から2023年度入り後に2%台まで伸びを高めた後、2024年度にかけて2%台半ばから後半の伸びが続くことが予想される(図3)。

実質賃金は消費者物価の上昇ペース加速を主因として2022年4月以降、前年比でマイナスが続いている。今後、名目賃金の伸びは高まるものの、消費者物価上昇率が高止まりするため、実質賃金の下落は2023年度入り後もしばらく続く可能性が高い。実質賃金上昇率がプラスに転じるのは、消費者物価上昇率の鈍化が見込まれる2023年度後半と予想する。

現時点では、景気の回復基調が維持されることを前提として、2024年の春闘賃上げ率が2023年と同程度となる中、消費者物価上昇率の鈍化傾向が続くことから、2024年度の実質賃金上昇率はプラス幅を拡大させると予想している(図4)。

2023年の春闘賃上げ率が約30年ぶりの高さとなったことを受けて、2023年度入り後には賃金上昇率が明確に高まるだろう。所定内給与は足もとの1%程度からベースアップと同じ2%台まで伸びが高まることが予想される。また、所定外給与は経済の正常化が進展することを背景に増加が続くことが見込まれる。一方、特別給与は2022年には前年比4.6%(このうち、賞与として支給された給与は2022年夏が前年比2.4%、2022年末が同3.2%)の高い伸びとなったが、このところ企業収益の改善が足踏みとなっていることを反映し、2023年には伸びが鈍化するだろう。

現金給与総額は足もとの前年比1%程度から2023年度入り後に2%台まで伸びを高めた後、2024年度にかけて2%台半ばから後半の伸びが続くことが予想される(図3)。

実質賃金は消費者物価の上昇ペース加速を主因として2022年4月以降、前年比でマイナスが続いている。今後、名目賃金の伸びは高まるものの、消費者物価上昇率が高止まりするため、実質賃金の下落は2023年度入り後もしばらく続く可能性が高い。実質賃金上昇率がプラスに転じるのは、消費者物価上昇率の鈍化が見込まれる2023年度後半と予想する。

現時点では、景気の回復基調が維持されることを前提として、2024年の春闘賃上げ率が2023年と同程度となる中、消費者物価上昇率の鈍化傾向が続くことから、2024年度の実質賃金上昇率はプラス幅を拡大させると予想している(図4)。

(横並びの賃上げに持続性はあるのか)

現時点では、賃上げの進展は個人消費の拡大をもたらし、このことが持続的な賃上げにつながることをメインシナリオとしている。ただし、賃上げの持続性については不確実性が高い。

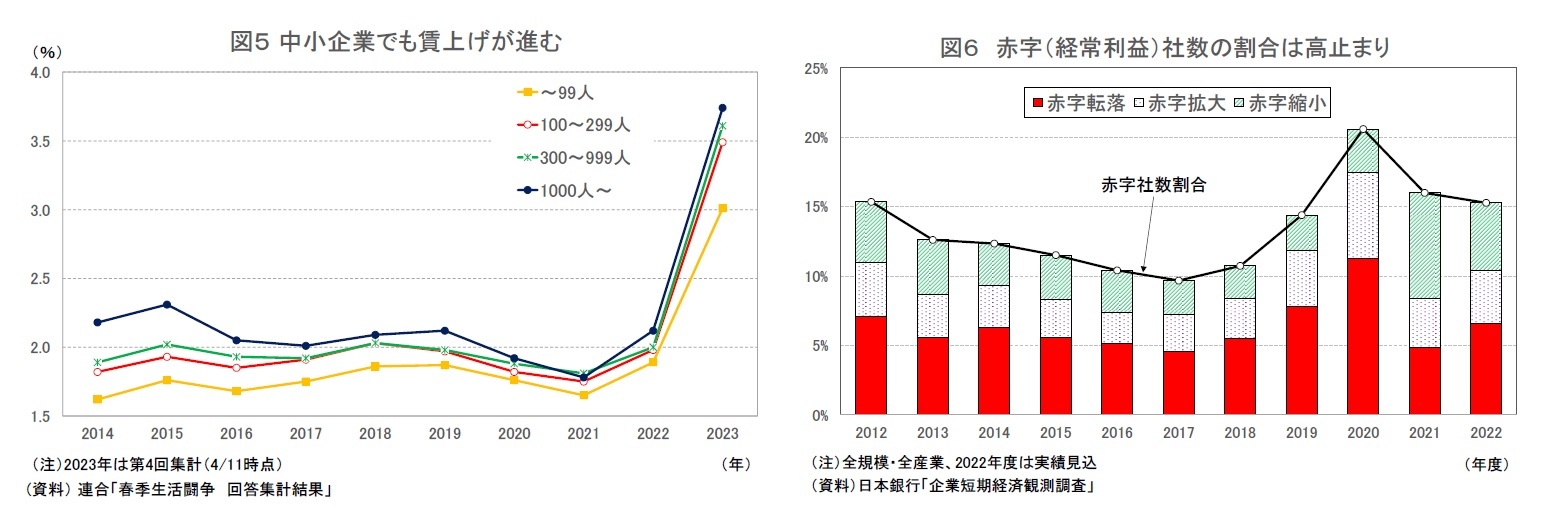

2023年の春闘では、大企業については当初から賃上げ率が大きく高まることが見込まれていた一方、収益環境の厳しい中小企業では賃上げが進まないことが懸念されていた。連合の集計結果をみると、中小企業の伸びが大企業の伸びを下回っている点は従来と変わらないが、企業規模にかかわらず賃上げ率が前年を大きく上回っている(図5)。

賃上げが大企業だけでなく中小企業でも大きく進展したこと自体は前向きに捉えることができる。しかし、必ずしも今回の賃上げが収益に見合ったものとなっていない企業が多く存在する可能性があることには注意が必要だ。

企業収益が全体として堅調を維持していることは確かだ。日銀短観の経常利益(全規模・全産業)は2019年度に前年度比▲9.6%と8年ぶりの減益となった後、2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で同▲20.1%と急速に落ち込んだが、2021年度に同42.7%の大幅増益となり過去最高水準を更新し、2022年度も同7.9%の増加が見込まれている。しかし、2022年度は大企業・製造業、大企業・非製造業が増益を続ける一方、中堅企業・製造業、中小企業・製造業が減益、電気・ガス(全規模)、宿泊・飲食サービス(全規模)が赤字となるなど、規模や業種によってばらつきが見られる。

日銀短観で経常利益が赤字の社数割合を確認すると、2018年度の10%程度から企業収益が急速に悪化した2020年度には20%程度まで急上昇した。赤字社数の割合は2021年度、2022年度とやや低下したものの、15%程度で高止まりしている(図6)。

企業収益のばらつきに対して、賃上げは横並びの傾向が見てとれる。大企業・製造業を中心とした収益率の高い企業は大幅な賃上げを実施しても収益の確保が比較的容易である一方、収益率の低い中小企業の多くは賃上げに伴う人件費増加に対する耐久力が弱い4。

収益環境が厳しいにもかかわらず、横並びで無理に賃上げに踏み切った企業が多かったとすれば、持続的な賃上げには疑問符が付く。

現時点では、賃上げの進展は個人消費の拡大をもたらし、このことが持続的な賃上げにつながることをメインシナリオとしている。ただし、賃上げの持続性については不確実性が高い。

2023年の春闘では、大企業については当初から賃上げ率が大きく高まることが見込まれていた一方、収益環境の厳しい中小企業では賃上げが進まないことが懸念されていた。連合の集計結果をみると、中小企業の伸びが大企業の伸びを下回っている点は従来と変わらないが、企業規模にかかわらず賃上げ率が前年を大きく上回っている(図5)。

賃上げが大企業だけでなく中小企業でも大きく進展したこと自体は前向きに捉えることができる。しかし、必ずしも今回の賃上げが収益に見合ったものとなっていない企業が多く存在する可能性があることには注意が必要だ。

企業収益が全体として堅調を維持していることは確かだ。日銀短観の経常利益(全規模・全産業)は2019年度に前年度比▲9.6%と8年ぶりの減益となった後、2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で同▲20.1%と急速に落ち込んだが、2021年度に同42.7%の大幅増益となり過去最高水準を更新し、2022年度も同7.9%の増加が見込まれている。しかし、2022年度は大企業・製造業、大企業・非製造業が増益を続ける一方、中堅企業・製造業、中小企業・製造業が減益、電気・ガス(全規模)、宿泊・飲食サービス(全規模)が赤字となるなど、規模や業種によってばらつきが見られる。

日銀短観で経常利益が赤字の社数割合を確認すると、2018年度の10%程度から企業収益が急速に悪化した2020年度には20%程度まで急上昇した。赤字社数の割合は2021年度、2022年度とやや低下したものの、15%程度で高止まりしている(図6)。

企業収益のばらつきに対して、賃上げは横並びの傾向が見てとれる。大企業・製造業を中心とした収益率の高い企業は大幅な賃上げを実施しても収益の確保が比較的容易である一方、収益率の低い中小企業の多くは賃上げに伴う人件費増加に対する耐久力が弱い4。

収益環境が厳しいにもかかわらず、横並びで無理に賃上げに踏み切った企業が多かったとすれば、持続的な賃上げには疑問符が付く。

4 売上高経常利益率(日銀短観2023年3月調査の2022年度見込)は、大企業・製造業が9.96%、大企業・非製造業が6.86%、中小企業・製造業が3.99%、中小企業・非製造業が3.59%となっている。

(サービス価格の上昇ペースが加速する可能性)

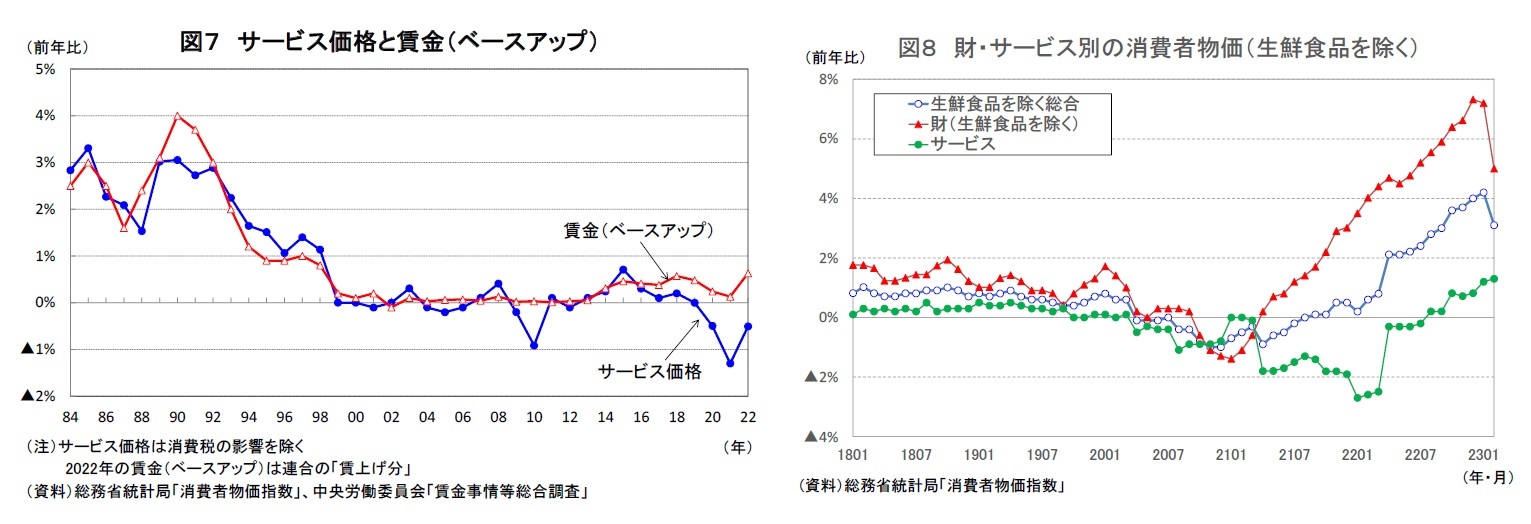

大幅な賃上げを受けて、サービス価格の上昇ペースがどこまで加速するかも注目点のひとつだ。財と比べてサービスの価格は人件費によって決まる部分が大きい。実際、サービス価格と賃金の連動性は非常に高く、1990年代前半までは賃金とサービス価格が安定的に上昇していたが、1990年代後半以降は、賃金とサービス価格の低迷が長期にわたって継続している5(図7)。

欧米の消費者物価上昇率が日本を大きく上回っているのは、原材料価格高騰に伴う財価格の上昇に加え、賃金上昇を背景としてサービス価格も大きく上昇しているためである。その意味では、日本の賃金、サービス価格の低迷は急激なインフレを抑制する役割を果たしてきた面もある。

しかし、先行きについては賃上げ率が大きく高まることで、サービス価格の上昇ペースは加速する公算が大きい。下落が続いていたサービス価格は2022年8月に上昇に転じた後、2023年2月には前年比1.3%まで伸びを高めている(図8)。現時点では、サービスの中では原材料コストの割合が高い一般外食の大幅上昇(2023年3月:前年比7.2%)がサービス価格上昇の主因となっているが、今後は賃上げに伴う人件費の増加を価格転嫁する動きが一段と広がることが予想される。これまで長期にわたって値上げが行われていなかった分、今後のサービス価格の上昇ペースは非常に速いものとなる可能性がある。

大幅な賃上げを受けて、サービス価格の上昇ペースがどこまで加速するかも注目点のひとつだ。財と比べてサービスの価格は人件費によって決まる部分が大きい。実際、サービス価格と賃金の連動性は非常に高く、1990年代前半までは賃金とサービス価格が安定的に上昇していたが、1990年代後半以降は、賃金とサービス価格の低迷が長期にわたって継続している5(図7)。

欧米の消費者物価上昇率が日本を大きく上回っているのは、原材料価格高騰に伴う財価格の上昇に加え、賃金上昇を背景としてサービス価格も大きく上昇しているためである。その意味では、日本の賃金、サービス価格の低迷は急激なインフレを抑制する役割を果たしてきた面もある。

しかし、先行きについては賃上げ率が大きく高まることで、サービス価格の上昇ペースは加速する公算が大きい。下落が続いていたサービス価格は2022年8月に上昇に転じた後、2023年2月には前年比1.3%まで伸びを高めている(図8)。現時点では、サービスの中では原材料コストの割合が高い一般外食の大幅上昇(2023年3月:前年比7.2%)がサービス価格上昇の主因となっているが、今後は賃上げに伴う人件費の増加を価格転嫁する動きが一段と広がることが予想される。これまで長期にわたって値上げが行われていなかった分、今後のサービス価格の上昇ペースは非常に速いものとなる可能性がある。

サービス価格は原材料コストの変動に左右されやすい財価格とは異なり安定的な動きをする。このため、賃上げに伴うサービス価格の上昇は安定的で継続的な物価上昇の実現可能性を高める。その一方で、サービス価格の上昇ペースが速すぎた場合、消費者物価上昇率の高止まりから実質賃金上昇率のプラス転化が遅れ、個人消費の下振れリスクが高まる。また、将来的にはサービス価格が高い伸びとなるもとで、全体のインフレ率が加速した場合には、現在の欧米と同様に金融引き締めによる国内需要の抑制が必要となることもありうる。今後のサービス価格の動向が注目される。

5 2021年から2022年にかけてのサービス価格の下落には、携帯電話通信料の大幅値下げの影響が含まれている。

5 2021年から2022年にかけてのサービス価格の下落には、携帯電話通信料の大幅値下げの影響が含まれている。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年04月14日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月03日

長期再保険事業のストレステスト(バミューダ)-バミューダ金融当局の評価結果の公表 -

2025年10月03日

雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 -

2025年10月03日

DB年金のそこにある危機 -

2025年10月03日

資本配分と成長投資 -

2025年10月03日

進む東証改革、なお残る上場維持基準の課題

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【春闘賃上げ率は30年ぶりの高水準へ-今後の焦点は賃上げの持続性とサービス価格の上昇ペース】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

春闘賃上げ率は30年ぶりの高水準へ-今後の焦点は賃上げの持続性とサービス価格の上昇ペースのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!