- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- マンションと大規模修繕(2)~なぜ修繕積立金の累計は大規模修繕費に足りなくなるのか

コラム

2023年04月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

修繕積立金とは

マンションの使用開始後は区分所有者自身で今後の修繕を考える必要がある

長期修繕計画は、そのマンションの仕様や設備一つ一つの耐用年数を積み重ねたものである。つまり、長期修繕計画では、(1)マンションにある設備などを確認し、(2)それぞれの耐用年数に基づき、(3)耐用年数が到来する前に適切な修理・取替をすることを前提に当該費用を計上する。

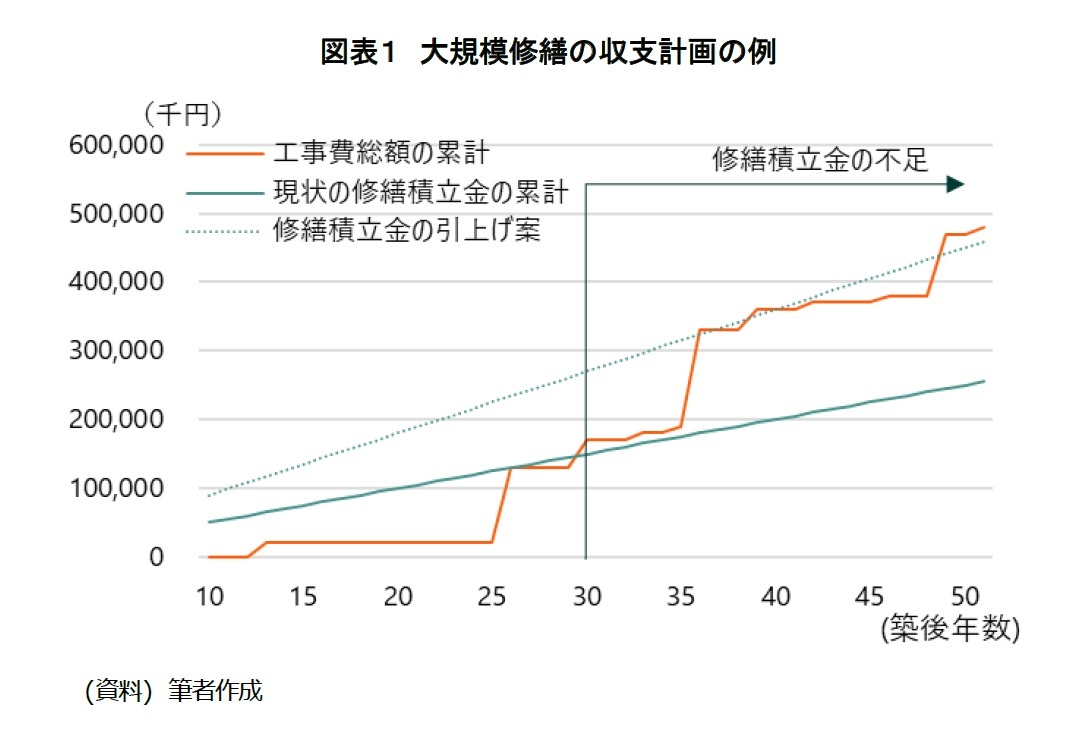

修繕積立金の額はこの長期修繕計画に基づいて収支計画を組み、積立残高が各回の大規模修繕費に対して不足しないように決定する。ただし、当初の長期修繕計画での収支計画はずっと使えるわけではなく、実際に行った工事の費用等を反映するなど、適宜見直しが必要である。

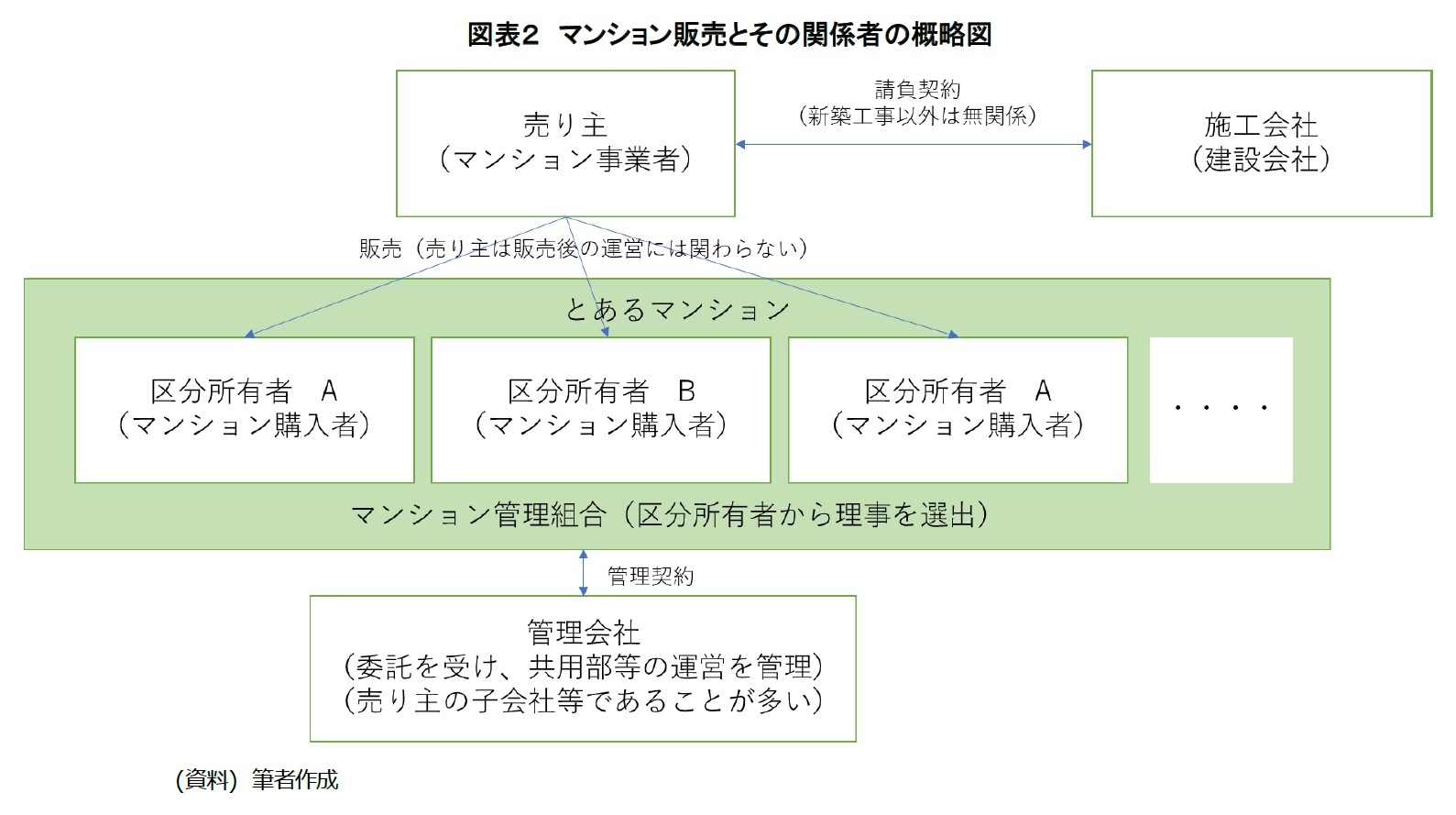

さらに、将来の大規模修繕に関して最も心にとめるべき点として、新築マンションの権利関係から、施工会社(建築会社)は余程の施工ミス等がない限り新築工事が終わったら離脱し、売り主(マンションの事業者)は販売が終わったら離脱することが挙げられる。その後のマンションの権利関係者はマンション購入者である区分所有者と管理会社のみになるが、管理会社は区分所有者からの受託者にすぎない。区分所有者は買った瞬間からマンションの管理を主体的に考えなければならない立場であるが、そのように認識している人はどれだけいるのだろうか(図表2)。

令和4年4月から全国の各市町村(特別区を含む)が順次実施している「マンション管理計画認定制度」2の登録マンションの公表が全国で35件と増えない理由にも、そもそもマンションの共用部の管理を重視しておらず、登録のメリットを感じない区分所有者が多いことがあるのではないだろうか。

修繕積立金の額はこの長期修繕計画に基づいて収支計画を組み、積立残高が各回の大規模修繕費に対して不足しないように決定する。ただし、当初の長期修繕計画での収支計画はずっと使えるわけではなく、実際に行った工事の費用等を反映するなど、適宜見直しが必要である。

さらに、将来の大規模修繕に関して最も心にとめるべき点として、新築マンションの権利関係から、施工会社(建築会社)は余程の施工ミス等がない限り新築工事が終わったら離脱し、売り主(マンションの事業者)は販売が終わったら離脱することが挙げられる。その後のマンションの権利関係者はマンション購入者である区分所有者と管理会社のみになるが、管理会社は区分所有者からの受託者にすぎない。区分所有者は買った瞬間からマンションの管理を主体的に考えなければならない立場であるが、そのように認識している人はどれだけいるのだろうか(図表2)。

令和4年4月から全国の各市町村(特別区を含む)が順次実施している「マンション管理計画認定制度」2の登録マンションの公表が全国で35件と増えない理由にも、そもそもマンションの共用部の管理を重視しておらず、登録のメリットを感じない区分所有者が多いことがあるのではないだろうか。

2 認定制度のある市区町村(特別区を含む)にあり、長期修繕計画作成ガイドラインの内容を含む一定の基準を満たすマンションは、「管理計画認定マンション」として公益財団法人マンション管理センターの専用サイトで公表される。

長期修繕計画通り貯めているのに、修繕積立金はなぜ足りなくなるのか

修繕積立金の不足は、下記の点から現実的に避けることが難しい。

(1)将来の大規模修繕費を正確には予想できない

確かに、設備等の耐用年数から「いつまでに大規模修繕が必要で、いつ大規模修繕を行うか」を計画することはできる。しかし、大規模修繕を行うのは遠い将来のことである。建物の建築費は上昇を続けており、2024年問題や、人口減によりさらに上昇していくと考えるが、これらの不確定要素をすべて織り込みつつ、10年後、20年後の大規模修繕費を正確に予測するのは不可能である。長期修繕計画では、今後のコスト上昇を十分に加味していないケースが多く、実際は足りなくなることが多くなると思われる。

(2)修繕費の計算主体が売り主である

修繕積立金の収支計算は、きちんとした見積等に基づいているのではと思う人もいるかもしれない。しかし、大規模修繕を実施する建設会社は、5年後とか10年後の予想できない将来の工事請負について正式な見積書を出すことはない。つまり、新築時に修繕積立金がいくらかかるのかを計算するのはそのマンションの売り主またはマンションの管理会社である。

売り主は、これまで販売や管理のノウハウを活用して費用の見積もりを積み上げていることが多く、売り主が計算したからといって、全く信頼できない数字というわけではない。しかし、売り主が「毎月の管理費や修繕積立金等の負担額を下げて、マンションを売れやすくしたい」という思惑を捨てるのは難しく、どうしても毎月の修繕積立金は実際よりも少なくなる傾向がある点は否定できない。

(3)収支計画の期間をどの程度の長さにするかの基準が緩く設定されている

「何年分までの計画で修繕積立金の収支計画をたてればよいと考えるか」は判断主体(新築時は売り主、マンションの使用開始後は管理組合と区分所有者)が、建物を今後どの程度の期間使用すると考えるかなどにより決まってくる。

国土交通省の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」で示される修繕積立金の額は、過去の事例を分析して求めた目安額を参考に、長期修繕計画の計画期間30年で必要になる修繕工事の総額を同時期の30年で積み立てることを推奨している。つまり、売り主が「国土交通省のガイドライン通りの30年の長期修繕計画とし、現在のコストで修繕積立金を見積れば問題ない」と考えていたとしても間違いではない。

一方で、区分所有者は30年より長く住み続けるという考えを持っている人も少なくないと思われる。従って、同じマンションで多くの区分所有者が同様な考えがあるなら、当初の収支計画を修正する必要がある。建物を長く使用するなら、売り主が想定する修繕積立金では不足する可能性が高いので、その期間に応じた大規模修繕費相当額を積み立てるために、毎月の修繕積立金の額も相対的に高くする必要がある。

(4)複数回の大規模修繕毎に修繕積立金を厳密に分けて保管しているわけではない

大規模修繕を定期的に行うと、その度に大きな費用が発生する。当初計画時に費用を確定することはできないので、収支計画で予想したよりも少ないこともあれば多くなることもあるが、前述したように当初計画より費用超過となるケースが多い。一方、修繕積立金は、毎月の積み立て分を大規模修繕毎に分けて保管しているわけではないため、ある時点の大規模修繕費が当初計画より多くなってしまった場合には、その後の大規模修繕費が足りなくなる。そのため、足りない分は、毎月の修繕積立金を多くするか、大規模修繕一時金を区分所有者から徴収することが必要となる。

(1)将来の大規模修繕費を正確には予想できない

確かに、設備等の耐用年数から「いつまでに大規模修繕が必要で、いつ大規模修繕を行うか」を計画することはできる。しかし、大規模修繕を行うのは遠い将来のことである。建物の建築費は上昇を続けており、2024年問題や、人口減によりさらに上昇していくと考えるが、これらの不確定要素をすべて織り込みつつ、10年後、20年後の大規模修繕費を正確に予測するのは不可能である。長期修繕計画では、今後のコスト上昇を十分に加味していないケースが多く、実際は足りなくなることが多くなると思われる。

(2)修繕費の計算主体が売り主である

修繕積立金の収支計算は、きちんとした見積等に基づいているのではと思う人もいるかもしれない。しかし、大規模修繕を実施する建設会社は、5年後とか10年後の予想できない将来の工事請負について正式な見積書を出すことはない。つまり、新築時に修繕積立金がいくらかかるのかを計算するのはそのマンションの売り主またはマンションの管理会社である。

売り主は、これまで販売や管理のノウハウを活用して費用の見積もりを積み上げていることが多く、売り主が計算したからといって、全く信頼できない数字というわけではない。しかし、売り主が「毎月の管理費や修繕積立金等の負担額を下げて、マンションを売れやすくしたい」という思惑を捨てるのは難しく、どうしても毎月の修繕積立金は実際よりも少なくなる傾向がある点は否定できない。

(3)収支計画の期間をどの程度の長さにするかの基準が緩く設定されている

「何年分までの計画で修繕積立金の収支計画をたてればよいと考えるか」は判断主体(新築時は売り主、マンションの使用開始後は管理組合と区分所有者)が、建物を今後どの程度の期間使用すると考えるかなどにより決まってくる。

国土交通省の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」で示される修繕積立金の額は、過去の事例を分析して求めた目安額を参考に、長期修繕計画の計画期間30年で必要になる修繕工事の総額を同時期の30年で積み立てることを推奨している。つまり、売り主が「国土交通省のガイドライン通りの30年の長期修繕計画とし、現在のコストで修繕積立金を見積れば問題ない」と考えていたとしても間違いではない。

一方で、区分所有者は30年より長く住み続けるという考えを持っている人も少なくないと思われる。従って、同じマンションで多くの区分所有者が同様な考えがあるなら、当初の収支計画を修正する必要がある。建物を長く使用するなら、売り主が想定する修繕積立金では不足する可能性が高いので、その期間に応じた大規模修繕費相当額を積み立てるために、毎月の修繕積立金の額も相対的に高くする必要がある。

(4)複数回の大規模修繕毎に修繕積立金を厳密に分けて保管しているわけではない

大規模修繕を定期的に行うと、その度に大きな費用が発生する。当初計画時に費用を確定することはできないので、収支計画で予想したよりも少ないこともあれば多くなることもあるが、前述したように当初計画より費用超過となるケースが多い。一方、修繕積立金は、毎月の積み立て分を大規模修繕毎に分けて保管しているわけではないため、ある時点の大規模修繕費が当初計画より多くなってしまった場合には、その後の大規模修繕費が足りなくなる。そのため、足りない分は、毎月の修繕積立金を多くするか、大規模修繕一時金を区分所有者から徴収することが必要となる。

修繕積立金が本当に足りているかの確認が大切

修繕積立金の収支計画は正確に作ることはできないため、普通の人がその費用の妥当性を検証したり、是正したりするのは実際難しい。また、同じ長期修繕計画に基づいた大規模修繕であっても、修繕に必要な費用はその時の経済情勢によって多くも少なくもなる。マンションの売り主が、将来の修繕積立金の足りない分を負担することは無い。マンション購入後に大規模修繕を実施する主体はマンション購入者自身であることは十分認識すべきである。「修繕積立額が不足することは知らなかった」といっても責任を負うのはマンションの区分所有者しかいないのである。

しかし、前述のように普通の一般人である区分所有者や管理組合に、不動産や大規模修繕に関する十分な知識がないことは当然と考えられ、何年後かに修繕積立金の不足に気づくという事態も今後増えていくと思われる。大規模修繕が必要な段階になって資金不足で着手できない等の手遅れになる前に、毎月の修繕積立金が本当に足りているのかについて、マンションの購入者は真剣に考える必要がある。具体的には、管理組合等に働きかけて、専門家等を交えながら早期に長期修繕計画や収支計画を検証し、必要に応じて修繕積立金の積立計画を見直すなど、長期に亘って安心してマンションに住めるように手を尽くすべきだと思う。一般の素人にこうしたことを求めるのは現実的にかなり厳しいが、修繕積立金の積立状況の第三者検証は民間の専門家に委託できるほか、各地方自治体でも簡単な相談ができるので、利用するとよい。加えて、長期修繕計画と修繕積立金のガイドラインについて新築マンションにはより厳しい基準を設ける、マンション管理計画認定制度への認定有無や修繕積立金の計算根拠を売り主(または売買の仲介者)が売却の際に説明しなければならない重要事項とするなど、マンション購入者を保護する法整備が必要になってきているのではないだろうか。

しかし、前述のように普通の一般人である区分所有者や管理組合に、不動産や大規模修繕に関する十分な知識がないことは当然と考えられ、何年後かに修繕積立金の不足に気づくという事態も今後増えていくと思われる。大規模修繕が必要な段階になって資金不足で着手できない等の手遅れになる前に、毎月の修繕積立金が本当に足りているのかについて、マンションの購入者は真剣に考える必要がある。具体的には、管理組合等に働きかけて、専門家等を交えながら早期に長期修繕計画や収支計画を検証し、必要に応じて修繕積立金の積立計画を見直すなど、長期に亘って安心してマンションに住めるように手を尽くすべきだと思う。一般の素人にこうしたことを求めるのは現実的にかなり厳しいが、修繕積立金の積立状況の第三者検証は民間の専門家に委託できるほか、各地方自治体でも簡単な相談ができるので、利用するとよい。加えて、長期修繕計画と修繕積立金のガイドラインについて新築マンションにはより厳しい基準を設ける、マンション管理計画認定制度への認定有無や修繕積立金の計算根拠を売り主(または売買の仲介者)が売却の際に説明しなければならない重要事項とするなど、マンション購入者を保護する法整備が必要になってきているのではないだろうか。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年04月05日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1853

経歴

- 【職歴】

2000年 東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

2006年 総合不動産会社に入社

2018年5月より現職

・不動産鑑定士

・宅地建物取引士

・不動産証券化協会認定マスター

・日本証券アナリスト協会検定会員

・2022年、2023年 兵庫県都市計画審議会専門委員

渡邊 布味子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(5)~「所有権」の制限:「共有」は原則、共有者全員の同意が必要 | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

| 2025/08/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(4)~「所有権」の制限:「公法上の制限」は公共の福祉のため~ | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/08/12 | 東京オフィス市場は賃料上昇継続。宿泊需要は伸び率が鈍化-不動産クォータリー・レビュー2025年第2四半期 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【マンションと大規模修繕(2)~なぜ修繕積立金の累計は大規模修繕費に足りなくなるのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

マンションと大規模修繕(2)~なぜ修繕積立金の累計は大規模修繕費に足りなくなるのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!