- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(3)~「所有権」の制限:「相隣関係」とは何か~

コラム

2025年08月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―「所有権」の制限、「相隣関係」について解説する

「持ち家を購入するか、それとも賃貸住宅で暮らすか」。この「住まいの選択」に関する問いは、「どちらが得か」といった経済合理性の観点から語られることが多い。実際には損得勘定だけでなく、各人のライフスタイルや価値観を踏まえた判断が求められるが、そのうえで、住宅に関する法制度を正しく理解することも欠かせない。そこで本シリーズでは、住宅リテラシーの向上に向けて、知っておきたい住宅に関する基本的な権利や制度について解説する。

第1回のレポートでは、持ち家の購入、すなわち不動産の「所有権」について取り上げた。「所有権」は、不動産の「使用」・「収益」・「処分」を自由に行うことができる強力な権利である。また、その権利を保護する手段として、不法占拠に対する返還請求などの「物権的請求権」について確認した。

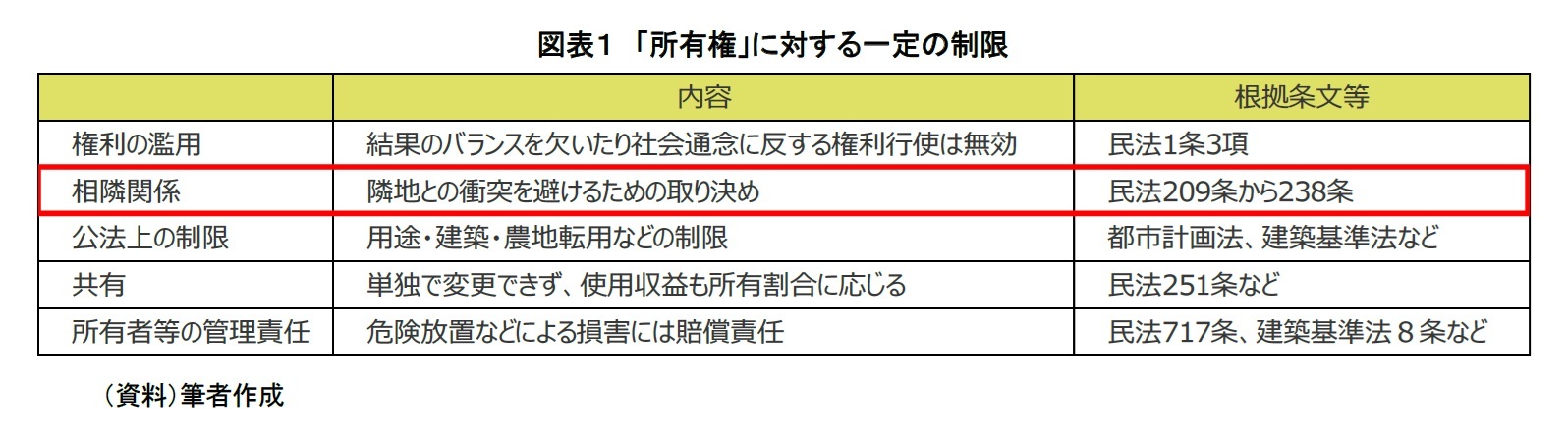

続く前稿1では、「所有権」に対する制限(図表1)の1つとして、「権利の濫用」について解説した。「所有権」には一定の制限が課されており、相手方に過度な不利益を与える不誠実な行為や、社会通念に照らして不合理な行使は、「権利の濫用」に該当し、無効とされる可能性があることを述べた。

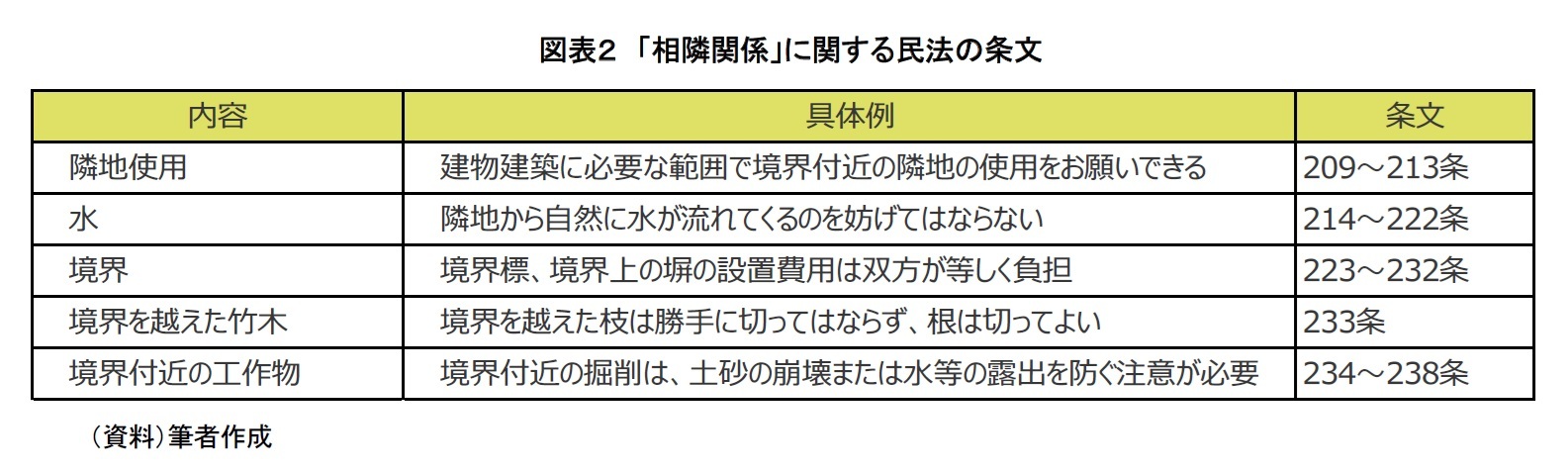

本稿では、「所有権」の制限のうち、「相隣関係」について解説したい。

第1回のレポートでは、持ち家の購入、すなわち不動産の「所有権」について取り上げた。「所有権」は、不動産の「使用」・「収益」・「処分」を自由に行うことができる強力な権利である。また、その権利を保護する手段として、不法占拠に対する返還請求などの「物権的請求権」について確認した。

続く前稿1では、「所有権」に対する制限(図表1)の1つとして、「権利の濫用」について解説した。「所有権」には一定の制限が課されており、相手方に過度な不利益を与える不誠実な行為や、社会通念に照らして不合理な行使は、「権利の濫用」に該当し、無効とされる可能性があることを述べた。

本稿では、「所有権」の制限のうち、「相隣関係」について解説したい。

2―「相隣関係」とは、隣接する土地所有者が相互に土地利用を調整し合うこと

それでは、不動産3を取得し、次のようなトラブルに直面した場合、どのように対応するのが適切だろうか。

<事例1(民法233条)>

・隣地から伸びた「木の枝」と「木の根」が、境界を越えて敷地内に侵入しているため、取り除きたい

まず「木の枝」については、先に隣地の所有者に対して、枝を切るように要請する必要がある4。そのうえで、一定期間経っても対応がなされない場合、自ら枝を切ることが認められている。一方、「木の根」については、隣地の所有者に断ることなく、自ら根を切除しても構わない5(民法233条)。

なお、枝の切除に関しては、2023年4月施行の民法改正によって変更された。改正前は「所有者に、その枝を切除させることができる」とあるのみであった。つまり、枝が敷地内に入ってきても所有者自身が切ることは認められておらず、お願いしても切ってもらえない場合や、木の所有者が不明な場合などの解決が難しかった。改正後は、お願いをしたあとに一定期間を置いても切除されない場合には、自ら枝を切ることが認められ、その費用を請求することも可能となった。

<事例2(民法209条)>

・隣の人に、「建物を建て直すので、境界近くの土地を利用させてほしい」と言われた

建物は、土地の境界に接して建築できることがある6。しかし、その際には工事作業者の通行や足場の設置が必要となり、建物の敷地内だけでは建築が困難となってしまう。このような建物の建築を計画している隣地の所有者から「必要最低限の範囲で土地を使わせてほしい」と依頼された土地の所有者は、原則としてこの依頼を断ることができない7。また、隣人には使用料の支払い義務はない8。

一方で、隣人は土地の使用後に使用前の状態に戻す義務がある。また、工事中に建物や水道管を損傷するなどして所有者に損害を与えた場合は、その賠償責任も負う。

<事例3>

・隣地の「建物の屋根」が境界を越えて敷地内に侵入しているため、取り除きたい

上記の問題は、いわゆる「相隣関係」の問題にはならない。「所有権」の基本原則に立ち返って対応することになる。すなわち、「所有権」の侵害として「妨害排除請求権」を行使し、まずは相手方に対して屋根の撤去を依頼することになる。

2「相隣関係」は、通行や流水、境界、竹木など、隣接する土地の利用を調整するルールである。騒音や迷惑行為といった「ご近所トラブル」は含まない。

3 本稿では、一戸建て住宅を想定する。

4 ただし、台風などで「木の枝」が折れて危険な場合や緊急性が認められる場合は、断りなく切除してよいとされる。

5 それでは、なぜ「木の枝」は勝手に切ってはいけないのに、「木の根」は無断で取り除くことができるのだろうか。これには諸説ある。「枝の場合は木の所有者に植え替える機会を与える必要があるが、根は重要ではないので植え替えの機会を与える必要はない」とする説、「根は自分の土地の養分を吸っているので純粋に他人のものとはいえない」とする説、「根がのびてくるのを放置するのは自分の家屋に危険を及ぼす」とする説などである。

6 民法234条1項は「建物を築造するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない」とし、境界直近に建物を建てることを禁じているが、建築基準法の条件を満たせば、境界直近に建物を建てることができる。この場合、判例は建築基準法が優先するとしている。

7 他に方法がある場合や不必要な広さ・長期間の使用を依頼された場合は断ることができる。

8 実務上、謝礼金を支払う場合はありうる。また、心付けの支払いは今後の良好な関係を保つきっかけになるだろう。

<事例1(民法233条)>

・隣地から伸びた「木の枝」と「木の根」が、境界を越えて敷地内に侵入しているため、取り除きたい

まず「木の枝」については、先に隣地の所有者に対して、枝を切るように要請する必要がある4。そのうえで、一定期間経っても対応がなされない場合、自ら枝を切ることが認められている。一方、「木の根」については、隣地の所有者に断ることなく、自ら根を切除しても構わない5(民法233条)。

なお、枝の切除に関しては、2023年4月施行の民法改正によって変更された。改正前は「所有者に、その枝を切除させることができる」とあるのみであった。つまり、枝が敷地内に入ってきても所有者自身が切ることは認められておらず、お願いしても切ってもらえない場合や、木の所有者が不明な場合などの解決が難しかった。改正後は、お願いをしたあとに一定期間を置いても切除されない場合には、自ら枝を切ることが認められ、その費用を請求することも可能となった。

<事例2(民法209条)>

・隣の人に、「建物を建て直すので、境界近くの土地を利用させてほしい」と言われた

建物は、土地の境界に接して建築できることがある6。しかし、その際には工事作業者の通行や足場の設置が必要となり、建物の敷地内だけでは建築が困難となってしまう。このような建物の建築を計画している隣地の所有者から「必要最低限の範囲で土地を使わせてほしい」と依頼された土地の所有者は、原則としてこの依頼を断ることができない7。また、隣人には使用料の支払い義務はない8。

一方で、隣人は土地の使用後に使用前の状態に戻す義務がある。また、工事中に建物や水道管を損傷するなどして所有者に損害を与えた場合は、その賠償責任も負う。

<事例3>

・隣地の「建物の屋根」が境界を越えて敷地内に侵入しているため、取り除きたい

上記の問題は、いわゆる「相隣関係」の問題にはならない。「所有権」の基本原則に立ち返って対応することになる。すなわち、「所有権」の侵害として「妨害排除請求権」を行使し、まずは相手方に対して屋根の撤去を依頼することになる。

2「相隣関係」は、通行や流水、境界、竹木など、隣接する土地の利用を調整するルールである。騒音や迷惑行為といった「ご近所トラブル」は含まない。

3 本稿では、一戸建て住宅を想定する。

4 ただし、台風などで「木の枝」が折れて危険な場合や緊急性が認められる場合は、断りなく切除してよいとされる。

5 それでは、なぜ「木の枝」は勝手に切ってはいけないのに、「木の根」は無断で取り除くことができるのだろうか。これには諸説ある。「枝の場合は木の所有者に植え替える機会を与える必要があるが、根は重要ではないので植え替えの機会を与える必要はない」とする説、「根は自分の土地の養分を吸っているので純粋に他人のものとはいえない」とする説、「根がのびてくるのを放置するのは自分の家屋に危険を及ぼす」とする説などである。

6 民法234条1項は「建物を築造するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない」とし、境界直近に建物を建てることを禁じているが、建築基準法の条件を満たせば、境界直近に建物を建てることができる。この場合、判例は建築基準法が優先するとしている。

7 他に方法がある場合や不必要な広さ・長期間の使用を依頼された場合は断ることができる。

8 実務上、謝礼金を支払う場合はありうる。また、心付けの支払いは今後の良好な関係を保つきっかけになるだろう。

3―隣地との関係では、融通し合うことが必要

「所有権」は強力な権利だが、何をしても許されるわけではなく、一定の制限が課されている。たとえば、越境した木の枝は、まず切除を求め、隣人が応じなければ自ら切れる。木の根は無断で切除してもよい。また、建築に必要な範囲であれば、隣人の土地利用の申し出は断れない。「相隣関係」とは、隣接する土地の所有者同士が、相互に土地の利用を調整し合う関係を指し、実務上の対立の多くは、民法の条文を適用することで解決が図られている。

もっとも、お互いに対する配慮の欠如や不信感が大きな対立を招くこともある。隣接する土地の所有者同士はある意味で運命共同体であり、日頃からの思いやりのある声掛けや、お互いの事情を共有し合うなど、良好なご近所付き合いの継続が、より快適な居住環境の形成につながると考えられる。

次回は、「所有権」の制限のうち、「公法上の制限」について述べることとしたい。

もっとも、お互いに対する配慮の欠如や不信感が大きな対立を招くこともある。隣接する土地の所有者同士はある意味で運命共同体であり、日頃からの思いやりのある声掛けや、お互いの事情を共有し合うなど、良好なご近所付き合いの継続が、より快適な居住環境の形成につながると考えられる。

次回は、「所有権」の制限のうち、「公法上の制限」について述べることとしたい。

(2025年08月04日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(1)~持ち家を購入することは、「所有権」を得ること

- 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(2)~「所有権」の制限:「権利の濫用」とは何か~

- 住宅を購入する人は中古住宅について知るべきである-国内住宅市場を簡単に説明する

- マンションと大規模修繕(2)~なぜ修繕積立金の累計は大規模修繕費に足りなくなるのか

- 首都圏新築マンション市場の動向(2024年9月)~マンション発売戸数は今後も低水準にとどまる見通し

- 首都圏中古マンション市場動向(2024年11月)~「成約件数横ばい・成約価格横ばい」の局面に移行。東京では新規登録価格と成約価格の逆転も

03-3512-1853

経歴

- 【職歴】

2000年 東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

2006年 総合不動産会社に入社

2018年5月より現職

・不動産鑑定士

・宅地建物取引士

・不動産証券化協会認定マスター

・日本証券アナリスト協会検定会員

・2022年、2023年 兵庫県都市計画審議会専門委員

渡邊 布味子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(5)~「所有権」の制限:「共有」は原則、共有者全員の同意が必要 | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

| 2025/08/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(4)~「所有権」の制限:「公法上の制限」は公共の福祉のため~ | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/08/12 | 東京オフィス市場は賃料上昇継続。宿泊需要は伸び率が鈍化-不動産クォータリー・レビュー2025年第2四半期 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(3)~「所有権」の制限:「相隣関係」とは何か~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(3)~「所有権」の制限:「相隣関係」とは何か~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!