- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(2)~「所有権」の制限:「権利の濫用」とは何か~

「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(2)~「所有権」の制限:「権利の濫用」とは何か~

金融研究部 准主任研究員 渡邊 布味子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―「所有権」は強力な権利だが、一定の制限がある

実際には損得勘定だけでなく、各人のライフスタイルや価値観を踏まえた判断が求められるが、そのうえで、住宅に関する法制度を正しく理解することも欠かせない。そこで本シリーズでは、住宅リテラシーの向上に向けて、知っておきたい住宅に関する基本的な権利や制度について解説する。前稿では1、持ち家を購入すること、すなわち不動産の「所有権」について取り上げた。「所有権」は、不動産の「使用」・「収益」・「処分」を自由に行うことができる強力な権利である。また、「所有権」を保護するために、他人による不法占拠や妨害に対して、返還請求や妨害排除といった具体的な法的手段が認められていることについて確認した。

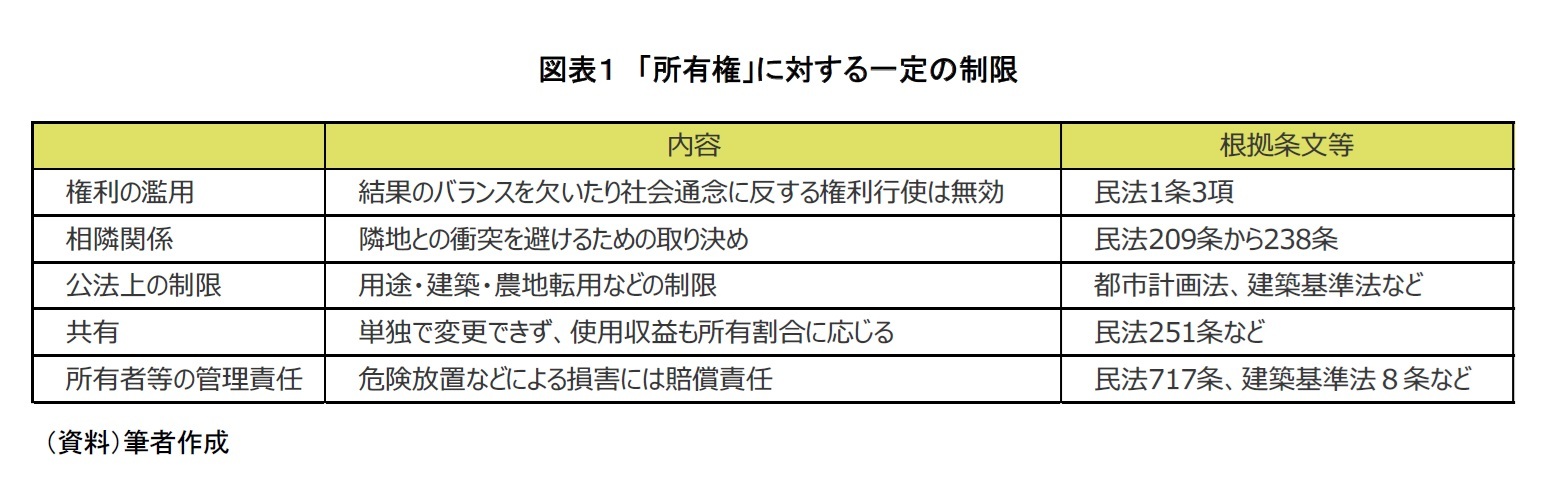

もっとも、持ち家を購入したからといって、何をしても許されるわけではない。「所有権」には一定の制限があり、具体的には、「権利の濫用」、「相隣関係」、「公法上の制限」、「共有」、「所有者等の管理責任」などが挙げられる(図表1)。本稿では、これらのうち「権利の濫用」について解説したい。

2―「権利の濫用」では、相手方に生じる不利益とのバランスが重要に

もっとも、同条文は抽象的な規定であり、その適用範囲2が広く解釈されうる一方で、その法的効果は非常に強力であるため、安易な適用はかえって混乱を招くおそれがある。したがって実務においては、判例を踏まえつつ、「所有権」の保護と相手方に生じる不利益とのバランスを慎重に見極めながら運用されている。

それでは、晴れて皆さんが不動産3を取得し、以下の行為を行った場合、「所有権」の正当な行使だと言えるだろうか。

<事例1>

・近隣住民との関係悪化により、嫌がらせを目的として高く大きな看板を設置し、日光を遮った。

<事例2>

・地下深くに温泉の配管が通っていることを承知のうえで土地を購入し、その後、温泉旅館に対して配管の撤去を求めた。

これらの行為はいずれも、判例において「権利の濫用」に該当すると判断された事例である。ここで重要なのは、権利の行使によって生じる結果とのバランスである。たとえ「所有権」にもとづく行為であっても、報復や嫌がらせを目的とした場合や、侵害の程度が軽微にもかかわらず、相手方に過大な費用負担や生活基盤の喪失を強いるような場合は、「権利の濫用」に該当し、無効とされるおそれがある。

では、次のケースはどうだろうか。

<事例3>

・別居していた父親から住宅を相続し、その後、父親と同居していた事実婚のパートナーに対して退去を求めた4,5。

このケースについても、判例において「権利の濫用」に該当すると判断された。正当な権利を有する所有者の請求であっても、形式上権利を持たない居住者の利益が優先され、所有者の請求が排除されるという、極めて強い法的効果がもたらされた6。もちろん、当事者間には様々な事情があり、類似の事例であっても同じ判断が下されるとは限らない。しかし、権利のない者が居住している場合であっても、個別の事情により、「所有権」の行使が制限されうる点に留意が必要である。

このように、「所有権」は不動産の「使用」・「収益」・「処分」を自由に行うことができる強力な権利だが、その行使にあたっては、社会との調和や相手方への影響を十分に考慮する姿勢が求められると言えそうだ。

2 「権利の濫用」は、「所有権」以外の権利にも適用される。

3 本稿では、一戸建て住宅を想定する。

4 父親と事実婚のパートナーは法律上の婚姻関係にないため、パートナーには配偶者としての法的権利、たとえば居住権 などは認められない。父親単独の所有であれば、パートナーは使用を許された単なる同居人としての地位にとどまる。配偶者であれば居住権があり、本件は問題とならない(民法1028条~1036条)。

5 父親が死亡した後、相続が発生し、住宅の所有権は相続人に移転する。パートナーには相続権がないため、相続人は正当な「所有権」に基づき住宅からの退去を請求できるはずである。この際、パートナーが居住を継続する法的根拠は存在せず、正当な権利を有しないと判断される。

6 なお、「権利の濫用」の適用に関する判断基準はあくまで権利行使から生じる結果とのバランスである。例えば、所有者の「売却したいので、すぐに退去してほしい」といった都合は考慮されない。

3―社会との調和や相手方への影響を考慮する姿勢が大切

次稿では、「所有権」の制限のうち、「相隣関係」について述べることとしたい。

(2025年07月28日「研究員の眼」)

03-3512-1853

- 【職歴】

2000年 東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

2006年 総合不動産会社に入社

2018年5月より現職

・不動産鑑定士

・宅地建物取引士

・不動産証券化協会認定マスター

・日本証券アナリスト協会検定会員

・2022年、2023年 兵庫県都市計画審議会専門委員

渡邊 布味子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(5)~「所有権」の制限:「共有」は原則、共有者全員の同意が必要 | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

| 2025/08/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(4)~「所有権」の制限:「公法上の制限」は公共の福祉のため~ | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/08/12 | 東京オフィス市場は賃料上昇継続。宿泊需要は伸び率が鈍化-不動産クォータリー・レビュー2025年第2四半期 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(2)~「所有権」の制限:「権利の濫用」とは何か~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(2)~「所有権」の制限:「権利の濫用」とは何か~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!