- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 仕事と生活の調和(ワークライフバランス) >

- 家族からみた在宅勤務-子育て世帯の3~4割では家族団らんが増えるも、1~2割で子どもが遊べるスペースが減少

家族からみた在宅勤務-子育て世帯の3~4割では家族団らんが増えるも、1~2割で子どもが遊べるスペースが減少

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――家族の働き方の変化による影響と地方・郊外移住希望との関連

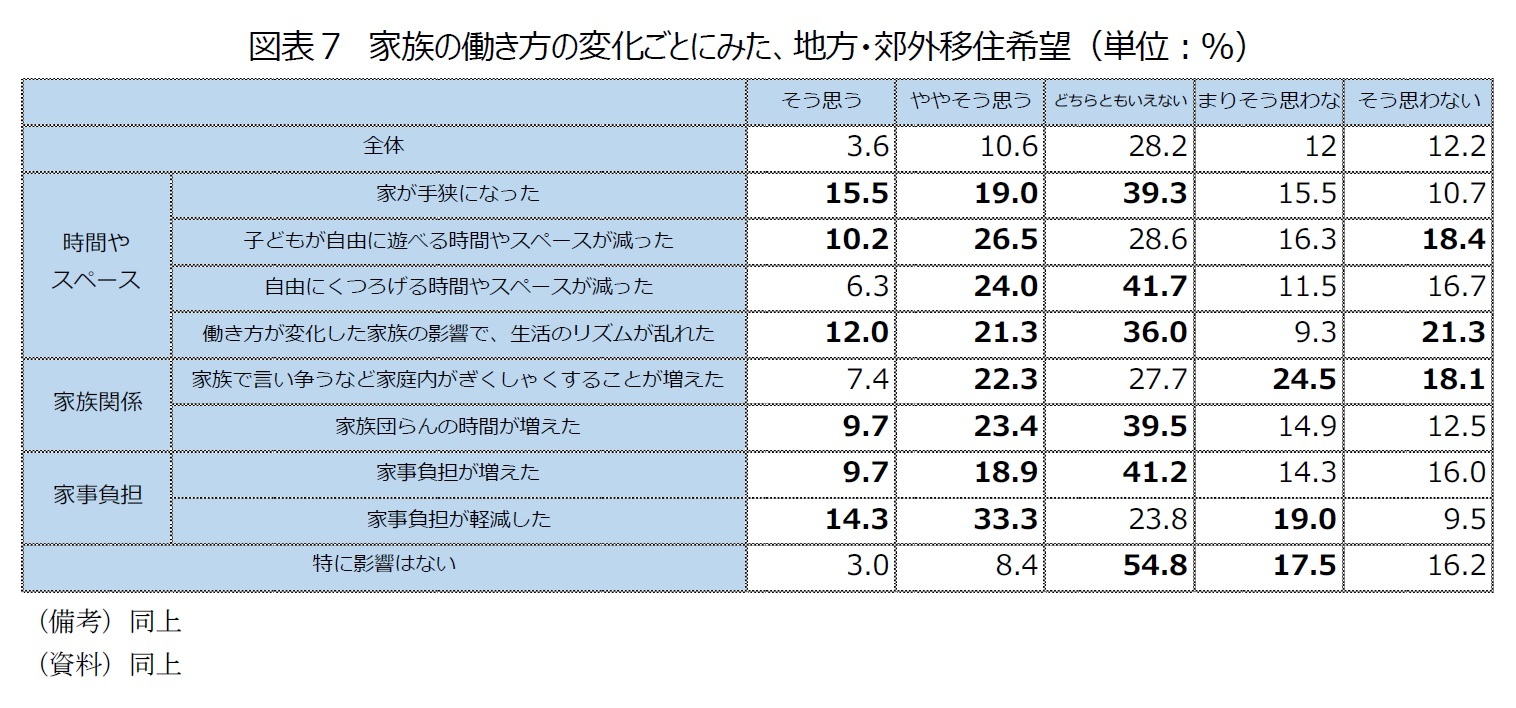

筆者の基礎研レポ―ト「地方・郊外移住を希望するのはどんな人か~『第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査』より」(2022年7月)でも紹介したように、この回の調査において、コロナ禍になって「在宅勤務を利用したり、転職したりして、郊外や地方に居住したい」との設問に対する回答は、全体では「そう思う」が5.4%、「ややそう思う」は15.9%、「どちらとも言えない」は42.4%、「あまりそう思わない」は18%、「そう思わない」は18.4%だった。

これに対し、家族の働き方の変化に影響を受けた人は、いずれの種類の影響を受けた層においても、全体より移住希望が高かった(図表7)。まず時間やスペースに関して、「家が手狭になった」、「子どもが自由に遊べる時間やスペースが減った」、「自由にくつろげる時間やスペースが減った」、「働き方が変化した家族の影響で、生活のリズムが乱れた」の影響を受けた人は、「そう思う」と「ややそう思う」の合計が全体よりも20 ポイント前後高かった。より広い住宅や、部屋数を増やした住宅、在宅勤務用のスペースを設けた住宅などに移り住むことで、物理的に、家族がお互いに落ち着いて過ごせるスペース、子どもを十分遊ばせることができるスペースを確保したい意向があると見られる。

次に家族関係について「家族団らんの時間が増えた」人は、移住希望について「ややそう思う」が全体より10ポイント以上、高かった。よりゆとりのある住環境で、より家族の時間の充実を望んでいると考えられる。これに比べて「家族で言い争うなど家庭内がぎくしゃくすることが増えた」人は、「ややそう思う」も全体より高いが、「あまりそう思わない」「そう思わない」も全体より高かった。住環境を変えることで、より穏やかに過ごせる空間を確保したいと考える人と、住環境を変えるだけでは、悪化した家族関係を改善することを期待できないと考えている人の両パターンに分かれるのかもしれない。

家事負担については、増えた層においても、減った層においても、移住希望が全体より強い結果が出ており、関連は明らかではない。

5――おわりに

2でも述べたように、在宅勤務についてはこれまで、労働者の生産性や、企業の成果という観点から評価されることが多かった。しかし、サテライトオフィスやコワーキングスペースといった場所を利用するのではなく、労働者の自宅で仕事をするのであれば、多くの場合、家族にも何らかの影響を与えることが本稿からも示された。企業も、働く人も、このことをより認識する必要があるだろう。

小さな子どもがいる場合は、働く人が在宅勤務を利用することによって、子どもの世話をしたり、一緒に遊んだりと、家族で過ごす時間が増え、本人と家族の双方にとってメリットが生まれるケースが多い。一方で、物理的に家の中のスペースを占拠することになり、家族が話し声や物音にも気を遣わなくてはいけないため、それまで家にいた主婦・主夫や子どもたちの時空間を奪う側面もある。

働いている人は、職場でも仕事をすることができるが、主婦・主夫や小さな子供たちにとっては、休んだり、安全に遊んだりできる場所は、家の外には確保されていない。特にコロナ禍では、感染リスクを下げるために、子育て広場なども事前予約制や定員制となるなど、子どもたちが、家の外で安心して休めるスペースは減った。家の中から押し出されると、子どもたちの居場所がなくなる場合も考えられる。

特に気がかりなのは、「家族で言い争うなど家庭内がぎくしゃくすることが増えた」層が1割に及ぶことである。本稿では主要なテーマではないため詳しく論じていないが、配偶者や子どもへのDV、高齢者虐待など、もともと深刻な問題を抱えた家庭の場合は、働き手の在宅時間が増えることで、その問題が悪化する恐れもある。特に、家庭の中では無収入の主婦・主夫や子ども、高齢者は、家計の担い手に対して立場が弱いことが多いため、注意が必要だろう。

「家」の本来の機能は、家族が心身を休ませたり、くつろいだりすることであり、仕事をする場所は、企業が労働者に対して提供するのが原則であろう。在宅勤務は、企業が、業務を行わせる場所を労働者から無償で借りている状態だと言える。自宅で仕事をすることに対して、労働者の家族が納得した上で、労使が合意するならメリットは大きいが、家族の意思が置き去りにされたまま、労使が決めるのでは、サステイナブルな働き方とは言えない。これまでのテレワークや在宅勤務に関する官民の調査報告書の中でも、働く人が在宅勤務の生産性を上げるために、「家族の協力」が必要だという議論も見られるが、家は本来、家族が生活するためのスペースであり、一人暮らしでない限り、仕事をしている人を中心とするような見方には違和感を感じる。

今後、国内で在宅勤務を一層、推進していくならば、こうした家族への影響も念頭においた上で、労使が働く場所について話し合い、家族の生活に支障を及ぼさないような利用の仕方について、検討する必要があるのではないだろうか。

(2022年10月21日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【家族からみた在宅勤務-子育て世帯の3~4割では家族団らんが増えるも、1~2割で子どもが遊べるスペースが減少】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

家族からみた在宅勤務-子育て世帯の3~4割では家族団らんが増えるも、1~2割で子どもが遊べるスペースが減少のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!