- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 米国経済の見通し-メインシナリオは景気後退回避も、FRBによる金融引き締めから高まる景気後退リスク

2022年09月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.経済概況・見通し

(経済概況)4‐6月期の成長率は2期連続マイナス成長、テクニカル・リセッションに抵触

米国の22年4-6月期の実質GDP成長率(以下、成長率)は、改定値が前期比年率▲0.6%(前期:▲1.6%)となり、2期連続でマイナス成長となった(図表1、図表6)。これで2期連続のマイナス成長で定義され、一般的に景気後退のシグナルとされるテクニカル・リセッションの条件に抵触した。

需要項目別では、外需の成長率寄与度が+1.4%ポイント(前期:▲3.2%ポイント)と前期の大幅なマイナスから8期ぶりにプラスに転じた。一方、政府支出が前期比年率▲1.8%(前期:▲2.9%)と3期連続、在庫投資の成長率寄与度も▲1.8%ポイント(前期:▲0.4%ポイント)と2期連続のマイナスとなった。

また、住宅投資が前期比年率▲16.2%(前期:+0.4%)と大幅なマイナスに転じたほか、民間設備投資が横這い(前期:+10.0%)と大幅に伸びが鈍化した。さらに、個人消費も+1.5%(前期:+1.8%)と小幅ながら前期から伸びが鈍化した。

これらの結果、民間需要を示す民間国内最終需要は前期比年率+0.2%(前期:+3.0%)と前期から大幅に伸びが鈍化しており、22月3月から始まったFRBによる金融引き締めが民間需要を低下させたことが鮮明となった。

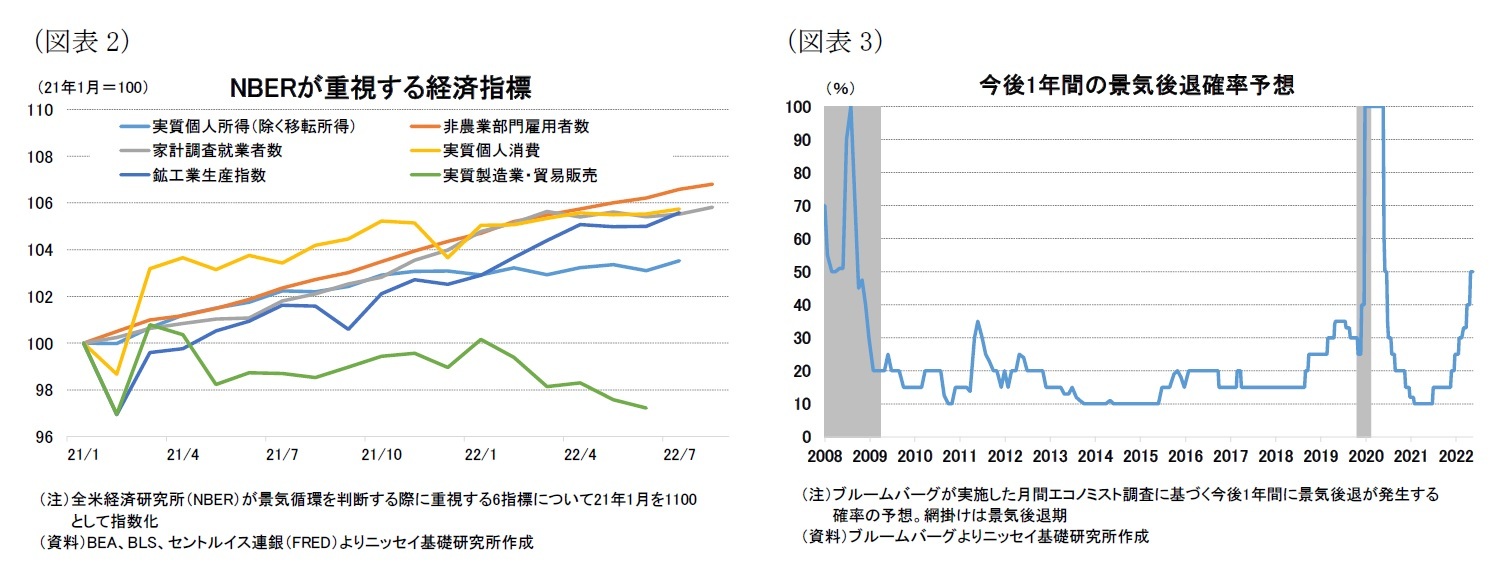

テクニカル・リセッションに抵触したものの、米国の景気循環の正式な時期は全米経済研究所(NBER)が判断することになっている。NBERが景気判断の際に重視する6経済指標1 を、21年1月を100として指数化してみると、「実質製造業・貿易販売」は足元で悪化が顕著となっているものの、その他の指標は概ね堅調を維持していることが分かる(図表2)。このため、2期連続のマイナス成長をもって、NBERにリセッション入りしたと判断される可能性は低いだろう。

もっとも、インフレが40年ぶりの水準となる中、FRBがインフレ抑制を景気より優先する姿勢を明確にしていることから景気後退懸念が高まっている。ブルームバーグが30名程度のエコノミストに対する調査から推計した今後1年間の景気後退確率は足元で50%と新型コロナの影響で景気後退入りする直前の20年3月につけた40%を上回っている(図表3)。このため、多くのエコノミストがFRBの金融引き締めが景気後退を招くと予想している。

米国の22年4-6月期の実質GDP成長率(以下、成長率)は、改定値が前期比年率▲0.6%(前期:▲1.6%)となり、2期連続でマイナス成長となった(図表1、図表6)。これで2期連続のマイナス成長で定義され、一般的に景気後退のシグナルとされるテクニカル・リセッションの条件に抵触した。

需要項目別では、外需の成長率寄与度が+1.4%ポイント(前期:▲3.2%ポイント)と前期の大幅なマイナスから8期ぶりにプラスに転じた。一方、政府支出が前期比年率▲1.8%(前期:▲2.9%)と3期連続、在庫投資の成長率寄与度も▲1.8%ポイント(前期:▲0.4%ポイント)と2期連続のマイナスとなった。

また、住宅投資が前期比年率▲16.2%(前期:+0.4%)と大幅なマイナスに転じたほか、民間設備投資が横這い(前期:+10.0%)と大幅に伸びが鈍化した。さらに、個人消費も+1.5%(前期:+1.8%)と小幅ながら前期から伸びが鈍化した。

これらの結果、民間需要を示す民間国内最終需要は前期比年率+0.2%(前期:+3.0%)と前期から大幅に伸びが鈍化しており、22月3月から始まったFRBによる金融引き締めが民間需要を低下させたことが鮮明となった。

テクニカル・リセッションに抵触したものの、米国の景気循環の正式な時期は全米経済研究所(NBER)が判断することになっている。NBERが景気判断の際に重視する6経済指標1 を、21年1月を100として指数化してみると、「実質製造業・貿易販売」は足元で悪化が顕著となっているものの、その他の指標は概ね堅調を維持していることが分かる(図表2)。このため、2期連続のマイナス成長をもって、NBERにリセッション入りしたと判断される可能性は低いだろう。

もっとも、インフレが40年ぶりの水準となる中、FRBがインフレ抑制を景気より優先する姿勢を明確にしていることから景気後退懸念が高まっている。ブルームバーグが30名程度のエコノミストに対する調査から推計した今後1年間の景気後退確率は足元で50%と新型コロナの影響で景気後退入りする直前の20年3月につけた40%を上回っている(図表3)。このため、多くのエコノミストがFRBの金融引き締めが景気後退を招くと予想している。

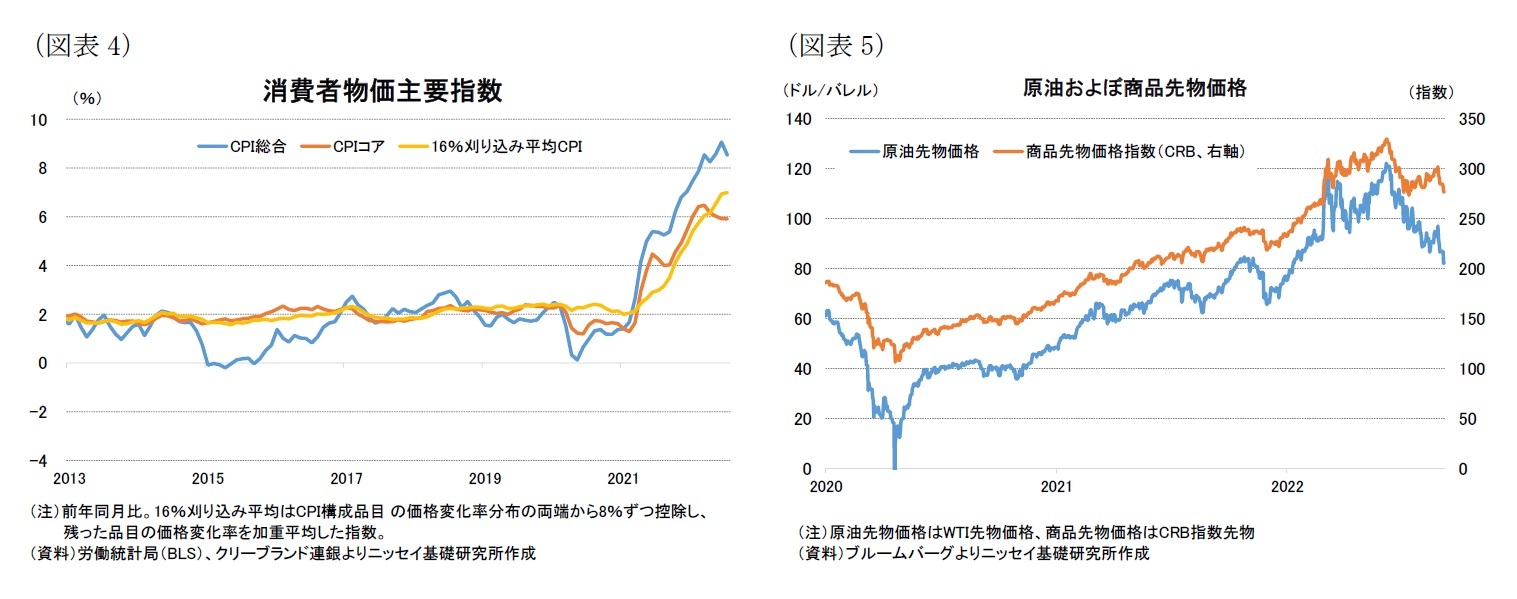

一方、米国経済の一番の懸念材料となっているインフレは既にピークアウトした可能性が示唆されている。22年7月の消費者物価(CPI)は総合指数が前年同月比+8.5%と40年半ぶりの水準となった6月の+9.1%から低下した(図表4)。物価の基調を示すコア指数も+5.9%と前月並みの伸びに留まったほか、22年3月の+6.5%から低下基調が続いており、既にピークアウトした可能性が高い。

また、原油価格は22年2月下旬のウクライナ侵攻に伴いWTI先物価格が侵攻前の90ドル台前半から3月と6月に一時120ドル台前半まで上昇したものの、足元では80ドル台前半と侵攻前の水準を下回っている(図表5)。エネルギーに加え、貴金属や穀物なども含めた国際商品先物指数も足元で侵攻前の水準を幾分上回っているものの、6月につけたピークから大幅に低下しており、8月以降も前年同月比でみたCPI総合指数の低下が見込まれる。

また、原油価格は22年2月下旬のウクライナ侵攻に伴いWTI先物価格が侵攻前の90ドル台前半から3月と6月に一時120ドル台前半まで上昇したものの、足元では80ドル台前半と侵攻前の水準を下回っている(図表5)。エネルギーに加え、貴金属や穀物なども含めた国際商品先物指数も足元で侵攻前の水準を幾分上回っているものの、6月につけたピークから大幅に低下しており、8月以降も前年同月比でみたCPI総合指数の低下が見込まれる。

もっとも、CPI構成品目のうち価格変化率の大きいものと小さいものを除いて加重平均した刈り込み平均指数は7月が前年同月比+7.0%とこちらは上昇基調が持続しており、物価上昇品目の裾野の拡大は続いていることを示している(前掲図表4)。このため、インフレは既にピークアウトした可能性が示唆されるものの、当面はインフレの高止まりが見込まれる。

また、ウクライナ侵攻に伴うエネルギーや食料品の価格動向次第ではインフレの一段高の可能性も残っており、今後のインフレやインフレ抑制のための金融政策動向は非常に不透明である。

1 「実質個人所得(除く移転所得)」、「非農業部門雇用者数」、「家計調査就業者数」、「実質個人消費」、「鉱工業生産指数」、「実質製造業・貿易販売」

また、ウクライナ侵攻に伴うエネルギーや食料品の価格動向次第ではインフレの一段高の可能性も残っており、今後のインフレやインフレ抑制のための金融政策動向は非常に不透明である。

1 「実質個人所得(除く移転所得)」、「非農業部門雇用者数」、「家計調査就業者数」、「実質個人消費」、「鉱工業生産指数」、「実質製造業・貿易販売」

(経済見通し)成長率は22年が前年比+1.6%、23年は+1.0%を予想

今後のインフレや金融政策の動向が見通し難い中で、米国経済見通しは非常に不透明である。当研究所は見通し前提として、インフレが既にピークアウトしており、23年末にかけて緩やかに低下する中、FRBは11月以降に政策金利の引き上げ幅を大幅に縮小させるとした。

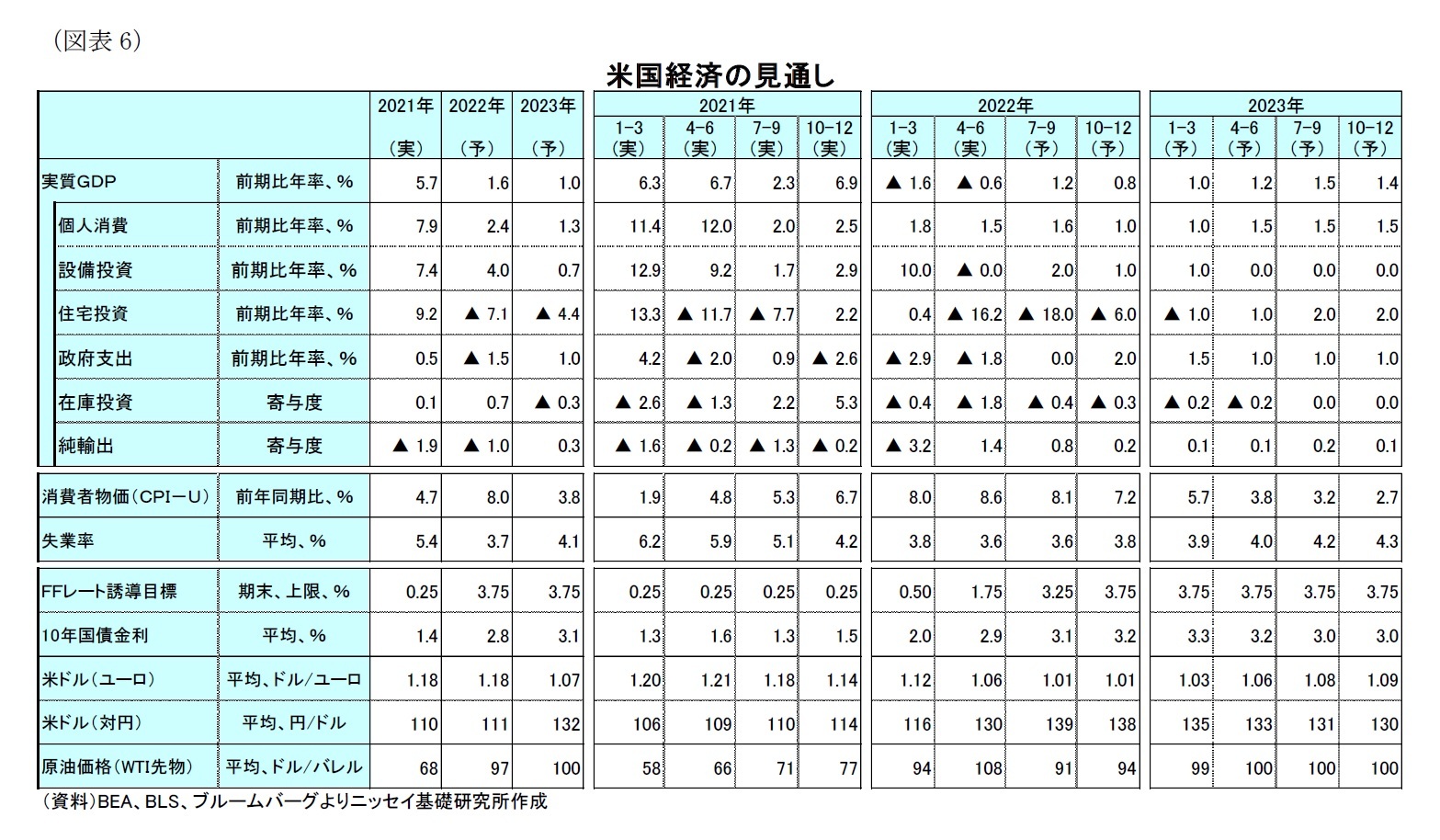

これらの前提の下、当研究所は金融引き締めによって住宅投資が落ち込むほか、個人消費や設備投資が減速することで、成長率は(前年比)は22年が+1.6%、23年が+1.0%と21年の5.7%を大幅に下回ると予想する(図表6)。米国経済は23年にかけて成長率が2%程度とみられる潜在成長率を下回るグロース・リセッションの状況となり、失業率は上昇を見込むものの、景気後退は回避されることをメインシナリオとした。

一方、FRBによる政策金利の急激な引き上げが続く中、ソフトランディングのハードルは非常に高くなっていることは認めざる得ない。現状で金融引き締めによって景気後退に陥る確率は5分5分だろう。もっとも、仮に景気後退に陥っても、足元の堅調な労働需要や、家計のバランスシート、潤沢な家計の過剰貯蓄などを考慮すれば、深刻な景気後退は回避が可能とみられる2。

物価は、前年同月比でみたエネルギー価格の伸び鈍化や供給制約の緩やかな解消から、23年にかけてインフレ率の緩やかな低下を予想する。当研究所は消費者物価の総合指数が22年は前年比+8.0%と、21年の+4.7%から上昇した後、23年は+3.8%へ低下すると予想する。もっとも、前述のようにウクライナ侵攻に伴うエネルギーや食料品価格に加え、新型コロナの影響を受けた供給制約の動向など、インフレを取り巻く環境は不透明であり、今後のインフレ見通しは非常に不透明である。

金融政策は、FRBが22年9月に0.75%の利上げを実施した後、インフレ率の低下もあって11月と12月は通常の引き上げ幅の0.25%に縮小し、政策金利を22年末に3.75%に引き上げると予想する。23年は政策金利を据え置こう。バランスシートは9月以降、米国債とMBS債の合計で毎月950億ドルの減少ペースを維持すると予想する。

長期金利はインフレ率がピークアウトしても当面は高止まるほか、政策金利の継続的な引き上げもあって22年末に3.2%まで上昇するものの、23年はインフレ率の低下が続くほか、政策金利が据え置かれることもあって、23年後半に3.0%へ低下すると予想する。

今後のインフレや金融政策の動向が見通し難い中で、米国経済見通しは非常に不透明である。当研究所は見通し前提として、インフレが既にピークアウトしており、23年末にかけて緩やかに低下する中、FRBは11月以降に政策金利の引き上げ幅を大幅に縮小させるとした。

これらの前提の下、当研究所は金融引き締めによって住宅投資が落ち込むほか、個人消費や設備投資が減速することで、成長率は(前年比)は22年が+1.6%、23年が+1.0%と21年の5.7%を大幅に下回ると予想する(図表6)。米国経済は23年にかけて成長率が2%程度とみられる潜在成長率を下回るグロース・リセッションの状況となり、失業率は上昇を見込むものの、景気後退は回避されることをメインシナリオとした。

一方、FRBによる政策金利の急激な引き上げが続く中、ソフトランディングのハードルは非常に高くなっていることは認めざる得ない。現状で金融引き締めによって景気後退に陥る確率は5分5分だろう。もっとも、仮に景気後退に陥っても、足元の堅調な労働需要や、家計のバランスシート、潤沢な家計の過剰貯蓄などを考慮すれば、深刻な景気後退は回避が可能とみられる2。

物価は、前年同月比でみたエネルギー価格の伸び鈍化や供給制約の緩やかな解消から、23年にかけてインフレ率の緩やかな低下を予想する。当研究所は消費者物価の総合指数が22年は前年比+8.0%と、21年の+4.7%から上昇した後、23年は+3.8%へ低下すると予想する。もっとも、前述のようにウクライナ侵攻に伴うエネルギーや食料品価格に加え、新型コロナの影響を受けた供給制約の動向など、インフレを取り巻く環境は不透明であり、今後のインフレ見通しは非常に不透明である。

金融政策は、FRBが22年9月に0.75%の利上げを実施した後、インフレ率の低下もあって11月と12月は通常の引き上げ幅の0.25%に縮小し、政策金利を22年末に3.75%に引き上げると予想する。23年は政策金利を据え置こう。バランスシートは9月以降、米国債とMBS債の合計で毎月950億ドルの減少ペースを維持すると予想する。

長期金利はインフレ率がピークアウトしても当面は高止まるほか、政策金利の継続的な引き上げもあって22年末に3.2%まで上昇するものの、23年はインフレ率の低下が続くほか、政策金利が据え置かれることもあって、23年後半に3.0%へ低下すると予想する。

上記見通しに対するリスクは、インフレ高進による政策金利の上振れと米国内政治が挙げられる。

ウクライナ侵攻の長期化により、エネルギー、食料品価格などが大幅に上昇することでインフレ高進が長期化し、政策金利の引き上げ幅拡大や引き上げペースが加速される場合には、需要が抑制されることで景気は下振れしよう。

一方、米国内政治では11月に予定されている議会中間選挙とその後の政治動向が注目される。中間選挙に関して、これまで上下院での過半数割れが見込まれていた与党民主党に幾分追い風が吹いている。

ウクライナ侵攻の長期化により、エネルギー、食料品価格などが大幅に上昇することでインフレ高進が長期化し、政策金利の引き上げ幅拡大や引き上げペースが加速される場合には、需要が抑制されることで景気は下振れしよう。

一方、米国内政治では11月に予定されている議会中間選挙とその後の政治動向が注目される。中間選挙に関して、これまで上下院での過半数割れが見込まれていた与党民主党に幾分追い風が吹いている。

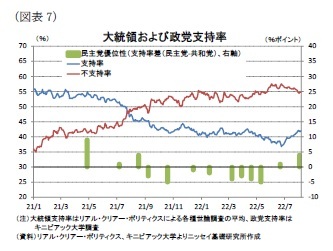

実際に、バイデン大統領の支持率は足元で40%台前半と、支持率の50%台半ばを大幅に下回っているものの、一時期の30%台後半からは上昇している(図表7)。

実際に、バイデン大統領の支持率は足元で40%台前半と、支持率の50%台半ばを大幅に下回っているものの、一時期の30%台後半からは上昇している(図表7)。また、21年10月以降に共和党を下回っていた民主党の支持率も22年7月以降、小幅ながら共和党を上回る状況に転じた。

バイデン大統領や民主党の支持率が好転している要因は、足元でインフレが小幅ながら低下に転じているほか、「インフレ削減法」の成立など一定の成果を上げていることがある。また、トランプ前大統領が指名した判事などによって6月下旬に人口妊娠中絶が合憲との判断が連邦最高裁判所で示されたことを受けて、民主党支持層や無党派層が共和党主導の議会に対して危機感を持ったことも指摘できよう。

もっとも、各種世論調査からは上院では民主党が過半数を確保する可能性が指摘されているものの、下院では共和党が過半数を奪取するとみられており、上下院で多数政党のことなるねじれ議会となる可能性が高まっている。党派性が強まっている中、ねじれ議会となることで政治が機能不全に陥る場合には景気後退時などに機動的な景気対策の実行が困難となろう。

2 詳しくはWeeklyエコノミストレター(2022年7月22日)「注目される米景気後退リスク ー高まる景気後退リスク、深刻な景気後退は回避可能か」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71848?site=nli を参照下さい。

2.実体経済の動向

(労働市場、個人消費)堅調な雇用増加が持続、消費者センチメントが改善

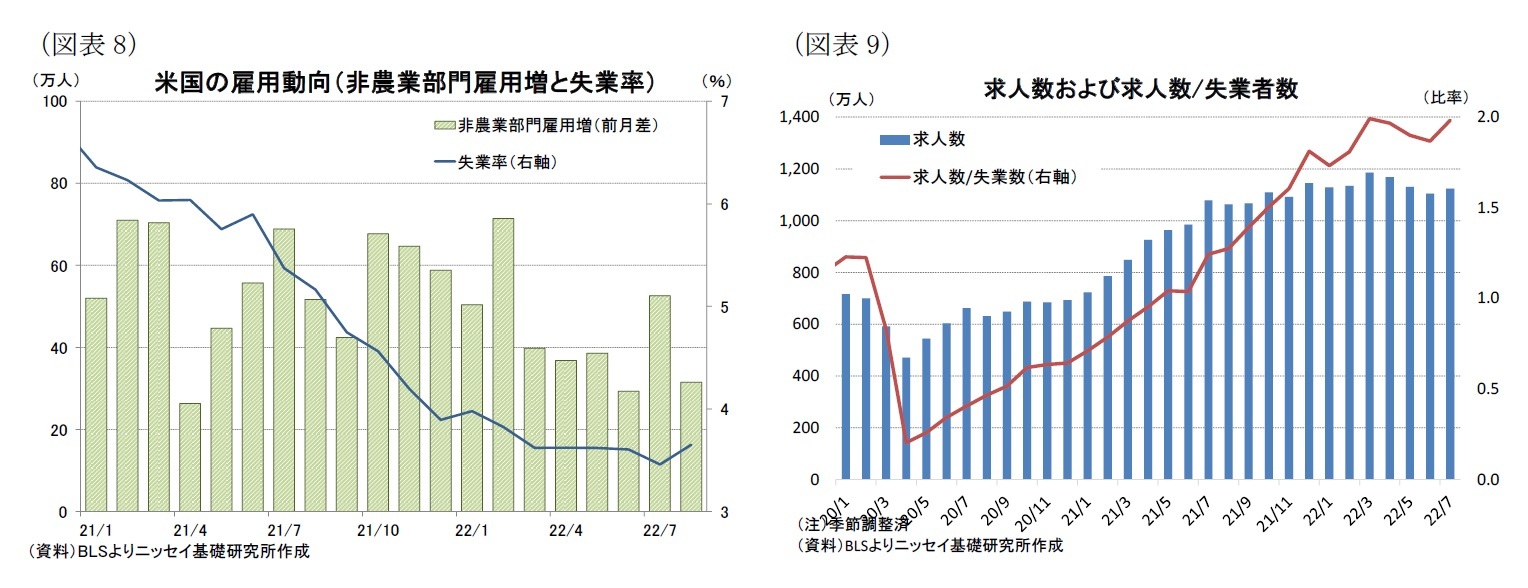

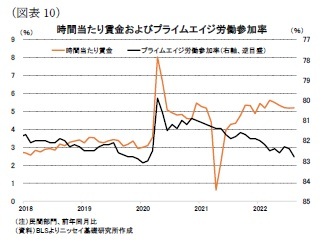

非農業部門雇用者数は22年8月が前月比+31.5万人となったほか、22年初からの月間平均増加数が+43.8万人と新型コロナ流行前(19年3月~20年2月)の平均である+19.8万人を大幅に上回っており、顕著な雇用増加が続いている(図表8)。この結果、雇用者数は新型コロナ流行前(20年2月)の水準を24.0万人上回った。

また、失業率は22年7月に3.5%と、新型コロナ流行前(20年2月)の水準を回復した後、8月は3.7%と小幅に上昇した。失業率の上昇は労働力人口の大幅な増加(+78.6万人)に伴うものであり、労働市場の悪化を意味しない。

非農業部門雇用者数は22年8月が前月比+31.5万人となったほか、22年初からの月間平均増加数が+43.8万人と新型コロナ流行前(19年3月~20年2月)の平均である+19.8万人を大幅に上回っており、顕著な雇用増加が続いている(図表8)。この結果、雇用者数は新型コロナ流行前(20年2月)の水準を24.0万人上回った。

また、失業率は22年7月に3.5%と、新型コロナ流行前(20年2月)の水準を回復した後、8月は3.7%と小幅に上昇した。失業率の上昇は労働力人口の大幅な増加(+78.6万人)に伴うものであり、労働市場の悪化を意味しない。

求人数は22年7月が1,124万人と2000年の統計開始以来最高となった22年3月の1,186万人を僅か60万人下回る水準を維持している(前掲図表9)。また、求人数と失業数の比較では失業者1人に対して求人2件と22年3月に並び統計開始以来最高となっており、労働需要は非常に強い。

(2022年09月09日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/29 | 米個人所得・消費支出(25年8月)-実質個人消費(前月比)は+0.4%と前月に一致したほか、市場予想を上回り、堅調な消費を確認 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/09 | 米国経済の見通し-高関税政策にも関わらず米国経済は足元堅調維持。今後は景気減速へ | 窪谷 浩 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米国経済の見通し-メインシナリオは景気後退回避も、FRBによる金融引き締めから高まる景気後退リスク】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米国経済の見通し-メインシナリオは景気後退回避も、FRBによる金融引き締めから高まる景気後退リスクのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!