- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- アジアの社会保障制度 >

- 非正規雇用の拡大(中国)-浮かび上がるセーフティネットの脆弱性

2022年07月25日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――中国での「非正規雇用労働者」は働いている人の3割ほどに

中国において、非正規雇用労働者数は2億人まで増加している1。これは全就業者のおよそ27%に相当する(2021年)2。

その背景には、社会や生活のデジタル化が進み、スマートフォン1つで単発で仕事を請け負う環境やシステムが普及した点が挙げられる。ネットやライブ配信など活用した販売や新たなビジネスなど働き方の多様化が進みつつある点もあろう。

また、新型コロナウイルスの再拡大で経済に影響がでており、非正規雇用は企業側としてもメリットが大きい点もある。社員を正規雇用するよりも賃金、社会保険料などにおいてコストを抑えることができるからだ。『中国霊活用工発展報告(2022)』3によると、非正規雇用を拡大または維持している企業は、2020年時点では29.3%であったが、2021年は51.8%まで増加した。一方で、縮小している企業は9.3%にとどまった。

政府としては、新型コロナ後の失業対策、雇用の安定・確保といった側面から、こういった非正規雇用を奨励している4。非正規雇用に関するサービスの拡充、社会保障政策の整備も掲げており、今後は雇用政策においてもその重要度が増すであろう。

1 中国政府ネット「目前我国霊活就業規模達2億人」、2021年5月20日、

http://www.gov.cn/xinwen/2021-05/20/content_5609599.htm 2022年7月15日アクセス

中国国家統計局「国家統計局局長就2021年国民経済運行情況答記者問」2022年1月17日、

http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202201/t20220117_1826479.html 2022年7月15日アクセス

2 2021年の中国における就業者数(「就業人員」)は7億4652 万人(出典「2021年度人力資源和社会保障事業発展統計公報」)。なお、定義が異なるため、あくまで参考であるが、日本の非正規労働者は全雇用者の36.7%を占めている(2021年)。総務省「労働力調査(詳細集計)」(年平均)、厚生労働省「非正規雇用労働者の雇用の安定と待遇の改善に向けて-非正規雇用の現状と課題」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/index.html

3 『中国霊活用工発展報告(2022)』は、中国人民大学霊活用工課題組と人瑞人材科技集団による報告書となっており、アンケート調査の有効回答件数は、企業が1189件、従業員が1095件である。

4 中国政府ネット「政府工作報告」2022年3月12日、http://www.gov.cn/premier/2022-03/12/content_5678750.htm 2022年7月15日アクセス

その背景には、社会や生活のデジタル化が進み、スマートフォン1つで単発で仕事を請け負う環境やシステムが普及した点が挙げられる。ネットやライブ配信など活用した販売や新たなビジネスなど働き方の多様化が進みつつある点もあろう。

また、新型コロナウイルスの再拡大で経済に影響がでており、非正規雇用は企業側としてもメリットが大きい点もある。社員を正規雇用するよりも賃金、社会保険料などにおいてコストを抑えることができるからだ。『中国霊活用工発展報告(2022)』3によると、非正規雇用を拡大または維持している企業は、2020年時点では29.3%であったが、2021年は51.8%まで増加した。一方で、縮小している企業は9.3%にとどまった。

政府としては、新型コロナ後の失業対策、雇用の安定・確保といった側面から、こういった非正規雇用を奨励している4。非正規雇用に関するサービスの拡充、社会保障政策の整備も掲げており、今後は雇用政策においてもその重要度が増すであろう。

1 中国政府ネット「目前我国霊活就業規模達2億人」、2021年5月20日、

http://www.gov.cn/xinwen/2021-05/20/content_5609599.htm 2022年7月15日アクセス

中国国家統計局「国家統計局局長就2021年国民経済運行情況答記者問」2022年1月17日、

http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202201/t20220117_1826479.html 2022年7月15日アクセス

2 2021年の中国における就業者数(「就業人員」)は7億4652 万人(出典「2021年度人力資源和社会保障事業発展統計公報」)。なお、定義が異なるため、あくまで参考であるが、日本の非正規労働者は全雇用者の36.7%を占めている(2021年)。総務省「労働力調査(詳細集計)」(年平均)、厚生労働省「非正規雇用労働者の雇用の安定と待遇の改善に向けて-非正規雇用の現状と課題」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/index.html

3 『中国霊活用工発展報告(2022)』は、中国人民大学霊活用工課題組と人瑞人材科技集団による報告書となっており、アンケート調査の有効回答件数は、企業が1189件、従業員が1095件である。

4 中国政府ネット「政府工作報告」2022年3月12日、http://www.gov.cn/premier/2022-03/12/content_5678750.htm 2022年7月15日アクセス

2――中国における「非正規雇用労働者」(中国語「霊活就業人員」)とは?

正規雇用は、通常、無期の労働契約で雇用され、フルタイムの勤務形態となる。また、労使という雇用関係の中で、労働時間、収入・報酬、勤務地(場所)などが決定される一方、雇用主は被用者が安心して働けるように環境整備や社会保険料を負担する必要がある。この視点から考えれば、非正規雇用は、それらの要件を満たさない雇用形態と考えることができる。

中国社会保険法釈義(2012)によると、非正規雇用労働者(中国語「霊活就業人員」)は、正規雇用労働者と相対する雇用形態にあり、主に、労働時間、収入・報酬、勤務地(場所)、社会保険や福利厚生、雇用関係において、伝統的な(国有企業における)雇用のあり方とは異なる点を指摘している。当釈義では例として、家内工業の従事者、個人事業主、フリーランス、派遣労働者、期間労働者、パートタイム労働者、アルバイトなどが該当するとしているが、様々な形式があるので1つ1つ挙げるのは難しいとした5。こういった点からも、中国における非正規雇用労働者は、広範囲に及び、明確な定義が難しい点がうかがえる。

また、国際的な視点からみると、世界労働機関(ILO)は、非標準的雇用(Non-standard Employment)とは「標準的雇用関係」であるフルタイムで無期、かつ従属関係が構成される二者間の労働として理解されるものから逸脱する労働からなる」としており、「正式な定義はない」としている6。この点からもILOの非標準的雇用の考え方は、中国における非正規雇用(「霊活就業」)に類似していると推察される7。

5 張・左(2013)によれば、非正規雇用には、レイオフ状態の一部の国有企業の労働者、(一時的な)失業者、都市部での出稼労働者なども含まれるとしている。出典:張紀潯・左紅「中国における非正規就業の概念規定と現状分析」、『城西大学大学院研究年報』第26号、pp.51-66

6 Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects International Labour Organization (ILO), Geneva, 2016(=ILO邦訳「世界の非標準的雇用 (non-standard employment) 課題の把握と今後の展望」、2018)

7 朱(2021)は「霊活就業」を中国におけるインフォーマル就労を表す言葉の1つとしている。また、インフォーマル就労を表す言葉としては「霊活就業」以外に、「非標準就労」、「非典型就業」、「非正規就業」を挙げている。このうち、「非標準就労」、「非典型就業」がNon-standard Employmentの訳語として使われており、「非正規就業」はILOの定義とほぼ同義としている。また、「霊活就業」は政府の公式文書でよく使用される言葉で、Flexible Employmentと訳す学者もいるが、最近は「非正規就業」と基本的に同じ意味で使われている点を指摘している。出典:朱珉「中国の新しい生活保障のかたち―積極的就労と社会保障の再連携-」『千葉商大論叢』第59巻第2号、pp.1-15

中国社会保険法釈義(2012)によると、非正規雇用労働者(中国語「霊活就業人員」)は、正規雇用労働者と相対する雇用形態にあり、主に、労働時間、収入・報酬、勤務地(場所)、社会保険や福利厚生、雇用関係において、伝統的な(国有企業における)雇用のあり方とは異なる点を指摘している。当釈義では例として、家内工業の従事者、個人事業主、フリーランス、派遣労働者、期間労働者、パートタイム労働者、アルバイトなどが該当するとしているが、様々な形式があるので1つ1つ挙げるのは難しいとした5。こういった点からも、中国における非正規雇用労働者は、広範囲に及び、明確な定義が難しい点がうかがえる。

また、国際的な視点からみると、世界労働機関(ILO)は、非標準的雇用(Non-standard Employment)とは「標準的雇用関係」であるフルタイムで無期、かつ従属関係が構成される二者間の労働として理解されるものから逸脱する労働からなる」としており、「正式な定義はない」としている6。この点からもILOの非標準的雇用の考え方は、中国における非正規雇用(「霊活就業」)に類似していると推察される7。

5 張・左(2013)によれば、非正規雇用には、レイオフ状態の一部の国有企業の労働者、(一時的な)失業者、都市部での出稼労働者なども含まれるとしている。出典:張紀潯・左紅「中国における非正規就業の概念規定と現状分析」、『城西大学大学院研究年報』第26号、pp.51-66

6 Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects International Labour Organization (ILO), Geneva, 2016(=ILO邦訳「世界の非標準的雇用 (non-standard employment) 課題の把握と今後の展望」、2018)

7 朱(2021)は「霊活就業」を中国におけるインフォーマル就労を表す言葉の1つとしている。また、インフォーマル就労を表す言葉としては「霊活就業」以外に、「非標準就労」、「非典型就業」、「非正規就業」を挙げている。このうち、「非標準就労」、「非典型就業」がNon-standard Employmentの訳語として使われており、「非正規就業」はILOの定義とほぼ同義としている。また、「霊活就業」は政府の公式文書でよく使用される言葉で、Flexible Employmentと訳す学者もいるが、最近は「非正規就業」と基本的に同じ意味で使われている点を指摘している。出典:朱珉「中国の新しい生活保障のかたち―積極的就労と社会保障の再連携-」『千葉商大論叢』第59巻第2号、pp.1-15

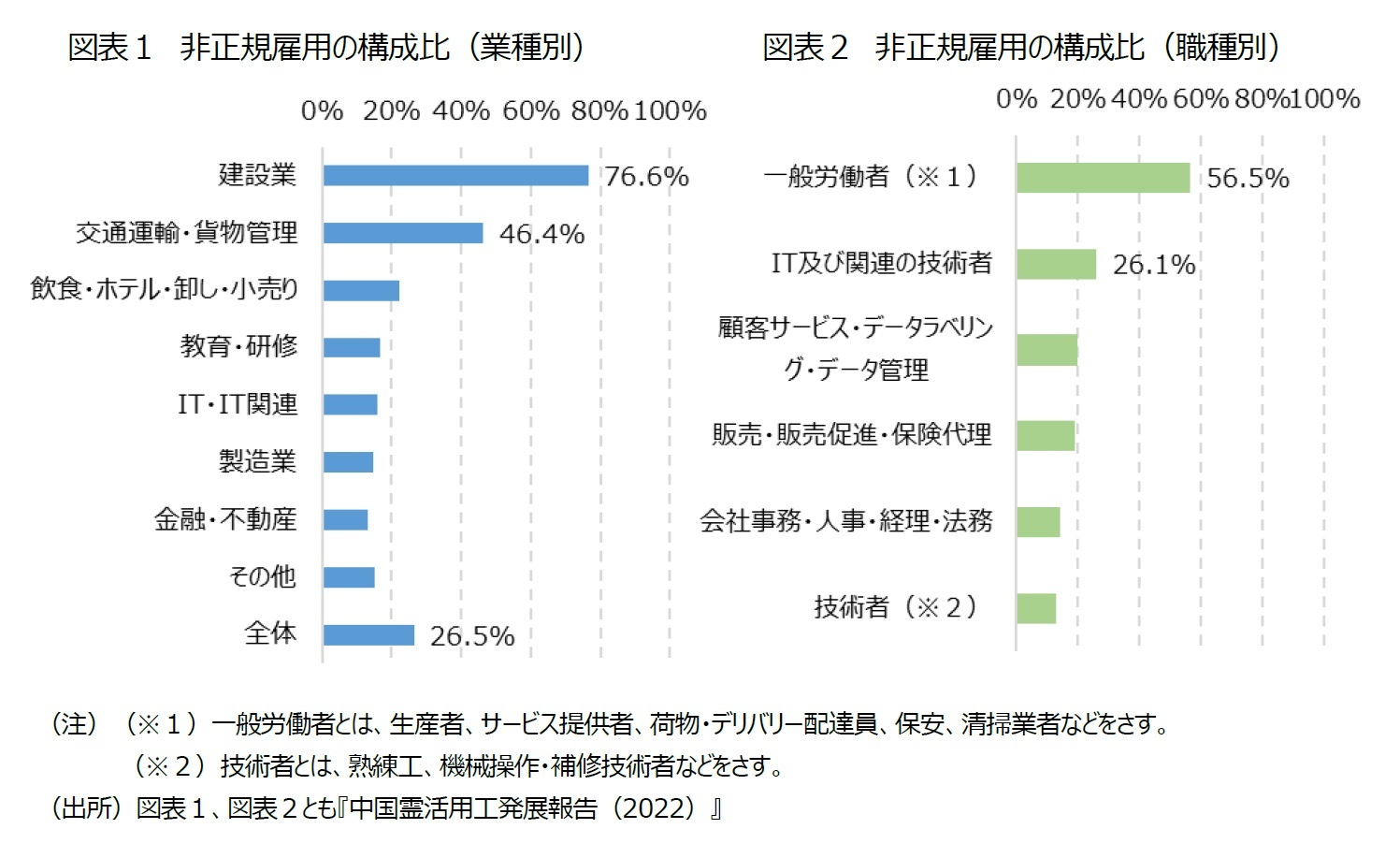

3――非正規雇用は、都市生活やネット社会を支える業種・職種で、特に30歳以下に多い

4――社会を支える非正規雇用労働者のセーフティネットが脆弱という、パラドキシカルな状況

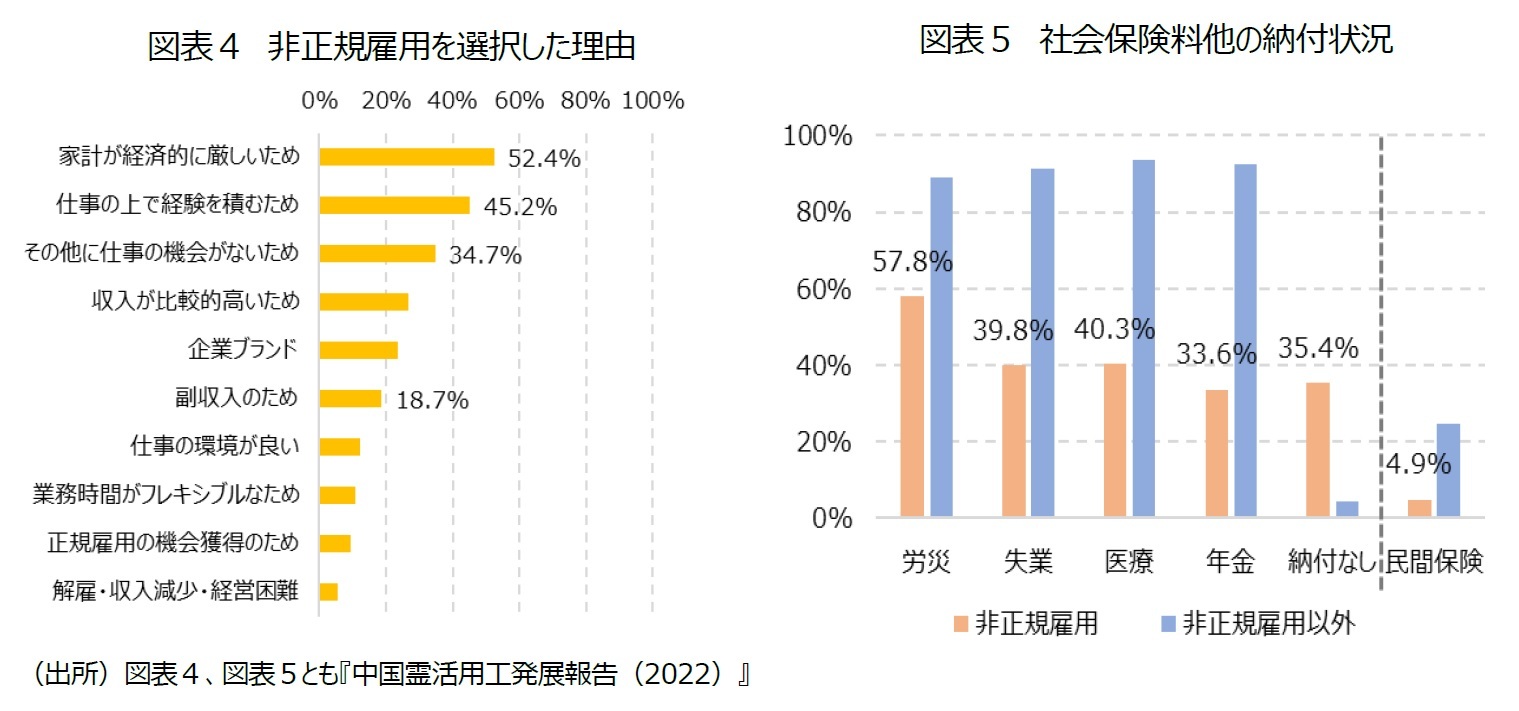

次に、自身がなぜ非正規雇用を選択したのか、その理由を確認してみたい。報告によると、家計が経済的に厳しいため(52.4%)が最も多かった(図表4)。その他に仕事の機会がないため(34.7%)も含めて考えると、多くが生活をしていくために、ある意味消極的な選択から非正規雇用を選択したという側面が見えてくる。その一方で、仕事の上で経験を積むため(45.2%)といったビジネスにおける必要な能力の向上や、自分の活躍の場を広げるといった積極的な選択もみられる。ただし、(副業など本職以外での)副収入のためは18.7%とそれほど高くない点に留意が必要であろう。

では、こういった非正規雇用労働者が安心して働ける環境にあるかというと必ずしもそうでない状況が見えてくる。その一例として、図表5は雇用形態(非正規雇用/非正規雇用以外)で社会保険料の納付状況を示したものである。それによると、非正規雇用のうち、保険料を納付していないのが全体の35.4%を占め、何かあった際に社会保険でカバーされない状況にあることがわかる。社会保険を種類別でみた場合、労災保険の保険料の納付については57.8%と他と比べても高い8。労災保険は雇用主(または企業単位)による加入が必要で、業務中のケガや障がいが発生した場合に適用される。一部の企業や個人は労災保険への加入の代わりに、民間保険(傷害保険)に加入するケースもある(図表5の民間保険4.9%)。

一方、個人で加入が可能ではあるものの、負担すべき保険料率が高い医療、年金の保険料の納付率は40.3%、33.6%にとどまっている。全体的にみても、単発や短時間での仕事の引き受けでは、雇用契約などが交わされないケースも多く、必然的に社会保険料の納付も見送られることになる。

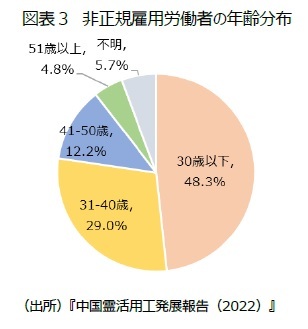

このように、社会の基礎を支える非正規雇用労働者の社会保険への加入は総じて低く、本来最も必要とされる労働者層のセーフティネットがむしろ脆弱であるというパラドキシカルな状況にある9。非正規雇用労働者のおよそ半数が30代以下である点を考えると、現役層が高齢者を支える公的医療保険、年金制度の持続可能性といった問題にも影響を及ぼす可能性がある。

政府は新型コロナ後の失業対策、雇用の安定・確保といった側面から非正規雇用を奨励しているが、その非正規雇用労働者が安心して働くことができるよう、社会保険制度を見直し、現在の働き方にあった整備を速やかに進める必要があろう。

では、こういった非正規雇用労働者が安心して働ける環境にあるかというと必ずしもそうでない状況が見えてくる。その一例として、図表5は雇用形態(非正規雇用/非正規雇用以外)で社会保険料の納付状況を示したものである。それによると、非正規雇用のうち、保険料を納付していないのが全体の35.4%を占め、何かあった際に社会保険でカバーされない状況にあることがわかる。社会保険を種類別でみた場合、労災保険の保険料の納付については57.8%と他と比べても高い8。労災保険は雇用主(または企業単位)による加入が必要で、業務中のケガや障がいが発生した場合に適用される。一部の企業や個人は労災保険への加入の代わりに、民間保険(傷害保険)に加入するケースもある(図表5の民間保険4.9%)。

一方、個人で加入が可能ではあるものの、負担すべき保険料率が高い医療、年金の保険料の納付率は40.3%、33.6%にとどまっている。全体的にみても、単発や短時間での仕事の引き受けでは、雇用契約などが交わされないケースも多く、必然的に社会保険料の納付も見送られることになる。

このように、社会の基礎を支える非正規雇用労働者の社会保険への加入は総じて低く、本来最も必要とされる労働者層のセーフティネットがむしろ脆弱であるというパラドキシカルな状況にある9。非正規雇用労働者のおよそ半数が30代以下である点を考えると、現役層が高齢者を支える公的医療保険、年金制度の持続可能性といった問題にも影響を及ぼす可能性がある。

政府は新型コロナ後の失業対策、雇用の安定・確保といった側面から非正規雇用を奨励しているが、その非正規雇用労働者が安心して働くことができるよう、社会保険制度を見直し、現在の働き方にあった整備を速やかに進める必要があろう。

8 2021年8月、主務官庁の人力資源社会保障部は、現行法では労災保険、失業保険は個人での加入ができず、プラットフォーマーを通じて単発で仕事を請け負うデリバリー配達員などは民間の傷害保険に加入することで補完をしている点を認めており、非正規雇用労働者向けに新たな対策を検討していると発表している。(出典)中国政府ネット「人社部:正制定平台霊活就業人員職業傷害保障弁法」

http://www.gov.cn/xinwen/2021-08/18/content_5631907.htm 2022年7月19日アクセス

9 酒井正(2020)『日本のセーフティネット格差―労働市場の変容と社会保険』、慶應義塾大学出版会

(2022年07月25日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

経歴

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/01 | 加熱する中国フードデリバリー抗争-ドライバー争奪の切り札として進む社会保険適用 | 片山 ゆき | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【非正規雇用の拡大(中国)-浮かび上がるセーフティネットの脆弱性】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

非正規雇用の拡大(中国)-浮かび上がるセーフティネットの脆弱性のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!