- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 世帯属性別にみた物価高の負担と過剰貯蓄

2022年07月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

● 世帯属性別にみた物価高の負担と過剰貯蓄

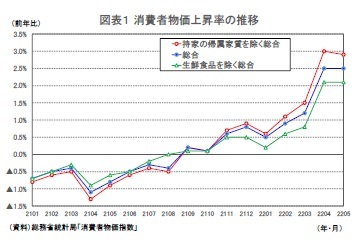

(家計が直面する物価上昇率は3%)

原油高・円安に伴う輸入物価上昇を主因として、消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は2022年4月に前年比2.1%となり、消費税率引き上げの影響を除くと2008年9月(2.3%)以来の2%台となった。物価上昇による家計の負担増は個人消費の下押し要因として懸念されている。

金融市場が注目している消費者物価指数はコアCPIだが、家計が直面している物価には生鮮食品が含まれる。一方、消費者物価指数には家計が実際に購入しない持家の帰属家賃が含まれる。持家の帰属家賃とは、実際には家賃の支払いが発生しない持家について、借家と同様のサービスが消費されるとみなして市場価格で評価した家賃のことである。消費者物価指数に持家の帰属家賃を含めることは、多くの主要国で採用されている一般的な方式だが、持家世帯は家賃の値動きの影響を受けない。

原油高・円安に伴う輸入物価上昇を主因として、消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は2022年4月に前年比2.1%となり、消費税率引き上げの影響を除くと2008年9月(2.3%)以来の2%台となった。物価上昇による家計の負担増は個人消費の下押し要因として懸念されている。

金融市場が注目している消費者物価指数はコアCPIだが、家計が直面している物価には生鮮食品が含まれる。一方、消費者物価指数には家計が実際に購入しない持家の帰属家賃が含まれる。持家の帰属家賃とは、実際には家賃の支払いが発生しない持家について、借家と同様のサービスが消費されるとみなして市場価格で評価した家賃のことである。消費者物価指数に持家の帰属家賃を含めることは、多くの主要国で採用されている一般的な方式だが、持家世帯は家賃の値動きの影響を受けない。

(世帯属性別の物価高負担の試算)

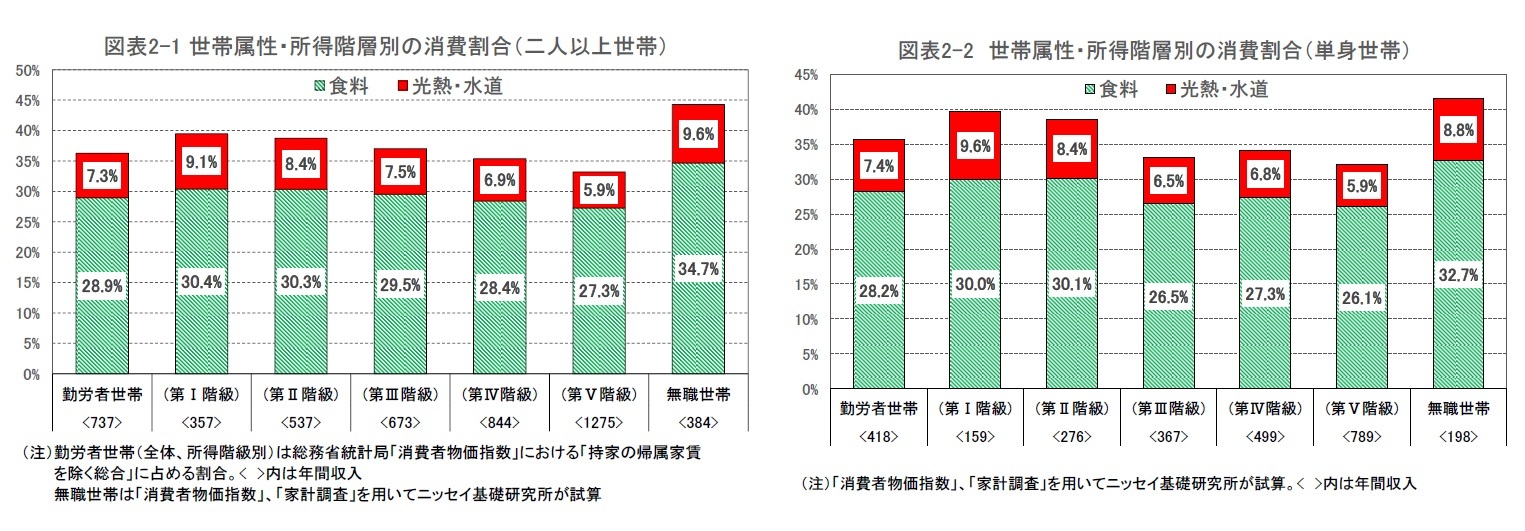

物価高による負担は世帯属性によって異なる。足もとの物価上昇率を大きく押し上げているのは「食料(生鮮食品を含む)」、電気代、ガス代などの「光熱・水道」である。

消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)のウェイトを10大費目別にみると、「食料」、「光熱・水道」がそれぞれ31.2%、8.2%(合計39.4%)となっている。これを二人以上世帯(勤労者世帯、無職世帯)、単身世帯(勤労者世帯、無職世帯)に分けてみると、「食料」、「光熱・水道」ともに無職世帯のウェイトが勤労者世帯よりも高く、年間収入階級別には、低所得者層のウェイトが高くなっていることが分かる(図表2-1、2-2)3。「食料」、「光熱・水道」の割合が最も高い「二人以上・無職世帯(合計44.3%)」と最も低い「単身・勤労者世帯の第Ⅴ階級(合計32.0%)」の間には10%以上の開きがある。

物価高による負担は世帯属性によって異なる。足もとの物価上昇率を大きく押し上げているのは「食料(生鮮食品を含む)」、電気代、ガス代などの「光熱・水道」である。

消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)のウェイトを10大費目別にみると、「食料」、「光熱・水道」がそれぞれ31.2%、8.2%(合計39.4%)となっている。これを二人以上世帯(勤労者世帯、無職世帯)、単身世帯(勤労者世帯、無職世帯)に分けてみると、「食料」、「光熱・水道」ともに無職世帯のウェイトが勤労者世帯よりも高く、年間収入階級別には、低所得者層のウェイトが高くなっていることが分かる(図表2-1、2-2)3。「食料」、「光熱・水道」の割合が最も高い「二人以上・無職世帯(合計44.3%)」と最も低い「単身・勤労者世帯の第Ⅴ階級(合計32.0%)」の間には10%以上の開きがある。

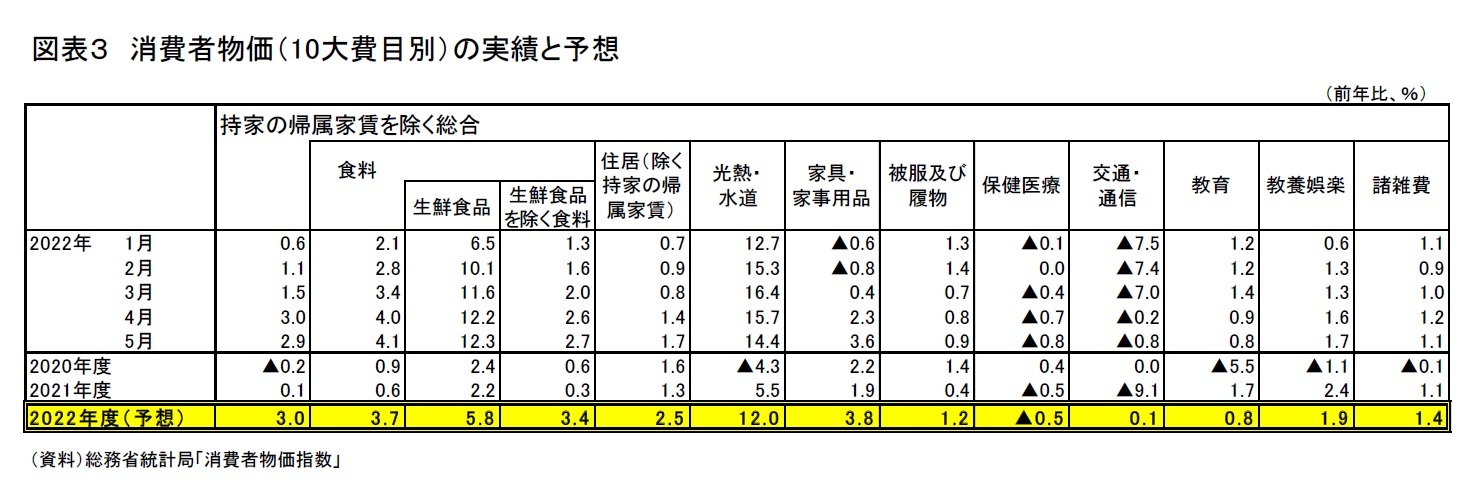

消費者物価の先行きについては、これまで物価上昇の主因となっていたエネルギー価格の上昇率は物価高対策の影響もあって頭打ちとなる一方、原材料価格の上昇を販売価格に転嫁する動きが広がっている食料は伸びが加速することが見込まれる。コアCPI上昇率は当面2%台前半で推移した後、携帯電話通信料の大幅値下げの影響が一巡する秋頃には2%台後半まで高まる可能性が高い。また、持家の帰属家賃を除く総合は、生鮮食品の伸びは鈍化が見込まれるものの、伸び率が低い持家の帰属家賃が含まれないことから、コアCPIを1%近く上回る伸びが続くことが予想される。現時点では、2022年度のコアCPIは前年比2.4%、持家の帰属家賃を除く総合は同3.0%と予想している。

10大費目別には、電気代、ガス代が含まれる「光熱・水道」は今後伸びが頭打ちとなることが見込まれるが、2022年度平均では前年比12.0%と二桁の伸びとなるだろう。また、「生鮮食品を除く食料」は、原材料価格の上昇を販売価格に転嫁する動きがさらに広がることから、2022年5月の前年比2.7%から夏場には4%近くまで伸びが高まるだろう。前年比で二桁となっている生鮮食品の伸びは今後鈍化することが見込まれるが、2022年度平均では前年比5.8%の高い伸びとなる。2022年度の「生鮮食品を除く食料」は前年比3.4%、「生鮮食品を含む食料」は3.7%の高い伸びとなることが予想される(図表3)。

10大費目別には、電気代、ガス代が含まれる「光熱・水道」は今後伸びが頭打ちとなることが見込まれるが、2022年度平均では前年比12.0%と二桁の伸びとなるだろう。また、「生鮮食品を除く食料」は、原材料価格の上昇を販売価格に転嫁する動きがさらに広がることから、2022年5月の前年比2.7%から夏場には4%近くまで伸びが高まるだろう。前年比で二桁となっている生鮮食品の伸びは今後鈍化することが見込まれるが、2022年度平均では前年比5.8%の高い伸びとなる。2022年度の「生鮮食品を除く食料」は前年比3.4%、「生鮮食品を含む食料」は3.7%の高い伸びとなることが予想される(図表3)。

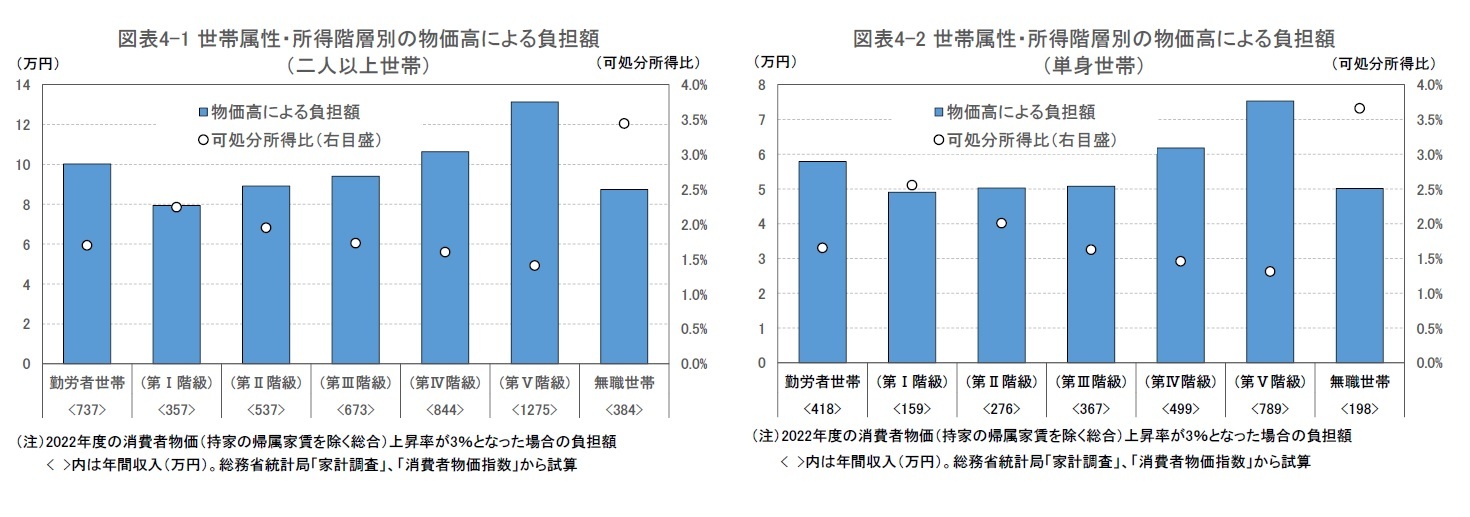

ここで、総務省統計局の「家計調査」を用いて、2022年度の消費者物価上昇率(持家の帰属家賃を除く総合)が当研究所の予想通りとなった場合の一世帯当たりの負担額を試算すると、総世帯で8.2万円となった。世帯属性、年間収入階級別の負担額は図表4-1、4-2の通りである。

二人以上世帯では、勤労者世帯の負担額が10.0万円、所得階層別には年間収入が高い層ほど負担額が大きく、第Ⅰ階級が7.9万円、第Ⅴ階級が13.1万円となる。単身世帯では、勤労者世帯の負担額が5.8万円、所得階層別には、第Ⅰ階級が4.9万円、第Ⅴ階級が7.5万円となる。無職世帯については、二人以上世帯が8.7万円、単身世帯が5.0万円である。

物価高による負担額は無職世帯よりも勤労者世帯、年間収入の低い層よりも高い層のほうが大きくなるが、これは高所得者層ほど消費額が大きいことが影響している。実質的な負担を比較するため、物価高による負担額を可処分所得比でみると、年間収入の低い層ほど負担が重くなっている。二人以上世帯では、第Ⅴ階級の1.4%に対し、第Ⅰ階級は2.2%である。また、無職世帯は勤労者世帯よりも実質的な負担が重く、可処分所得比は二人以上世帯で3.4%、単身世帯で3.7%となっている。物価上昇率が相対的に高い「食料」、「光熱・水道」のウェイトが無職世帯、年間収入の低い世帯ほど高いことがこの背景にある。

二人以上世帯では、勤労者世帯の負担額が10.0万円、所得階層別には年間収入が高い層ほど負担額が大きく、第Ⅰ階級が7.9万円、第Ⅴ階級が13.1万円となる。単身世帯では、勤労者世帯の負担額が5.8万円、所得階層別には、第Ⅰ階級が4.9万円、第Ⅴ階級が7.5万円となる。無職世帯については、二人以上世帯が8.7万円、単身世帯が5.0万円である。

物価高による負担額は無職世帯よりも勤労者世帯、年間収入の低い層よりも高い層のほうが大きくなるが、これは高所得者層ほど消費額が大きいことが影響している。実質的な負担を比較するため、物価高による負担額を可処分所得比でみると、年間収入の低い層ほど負担が重くなっている。二人以上世帯では、第Ⅴ階級の1.4%に対し、第Ⅰ階級は2.2%である。また、無職世帯は勤労者世帯よりも実質的な負担が重く、可処分所得比は二人以上世帯で3.4%、単身世帯で3.7%となっている。物価上昇率が相対的に高い「食料」、「光熱・水道」のウェイトが無職世帯、年間収入の低い世帯ほど高いことがこの背景にある。

3 二人以上・勤労者世帯(平均、年間収入五分位階級別)のウェイトは総務省統計局の公表値、二人以上・無職世帯、単身・無職世帯は「消費者物価指数」、「家計調査」を用いてニッセイ基礎研究所が試算

(世帯属性別の過剰貯蓄の試算)

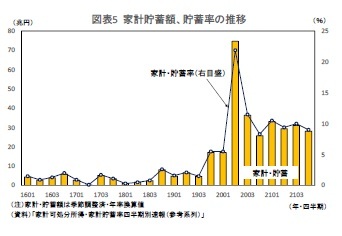

2022年度は物価高による負担増が個人消費の重石となるが、その一方でコロナ禍の度重なる行動制限によって家計には過剰な貯蓄が積み上がっている。

2022年度は物価高による負担増が個人消費の重石となるが、その一方でコロナ禍の度重なる行動制限によって家計には過剰な貯蓄が積み上がっている。

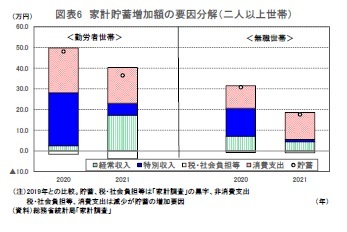

次に、一世帯当たりの貯蓄を「家計調査」で確認すると、二人以上・勤労者世帯の貯蓄4は2019年比で2020年に48.0万円、2021年に36.5万円(合計84.5万円)増加した。また、二人以上・無職世帯の貯蓄は2019年比で2020年に30.8万円、2021年に17.6万円(合計48.4万円)増加した5。2020年は、緊急事態宣言などの行動制限によって消費支出が大きく落ち込んだこと、一世帯当たり10万円の特別定額給付金を中心に特別収入が大幅に増加したことが、貯蓄を大きく押し上げた。2021年は特別収入による押し上げ幅は縮小したものの、引き続き消費支出がコロナ禍前(2019年)の水準を大きく下回ったことが貯蓄の増加要因となった(図表6)。

次に、一世帯当たりの貯蓄を「家計調査」で確認すると、二人以上・勤労者世帯の貯蓄4は2019年比で2020年に48.0万円、2021年に36.5万円(合計84.5万円)増加した。また、二人以上・無職世帯の貯蓄は2019年比で2020年に30.8万円、2021年に17.6万円(合計48.4万円)増加した5。2020年は、緊急事態宣言などの行動制限によって消費支出が大きく落ち込んだこと、一世帯当たり10万円の特別定額給付金を中心に特別収入が大幅に増加したことが、貯蓄を大きく押し上げた。2021年は特別収入による押し上げ幅は縮小したものの、引き続き消費支出がコロナ禍前(2019年)の水準を大きく下回ったことが貯蓄の増加要因となった(図表6)。

2019年と比べた貯蓄増加額のうち、緊急事態宣言などの行動制限によって貯蓄率が上昇した分は、過剰貯蓄と考えられる。2020年、2021年の実際の貯蓄と、貯蓄率が2019年と同水準だった場合の貯蓄との差を過剰貯蓄とした場合、二人以上・勤労者世帯の過剰貯蓄は2020年が39.3万円、2021年が30.1万円、合計69.4万円となる。

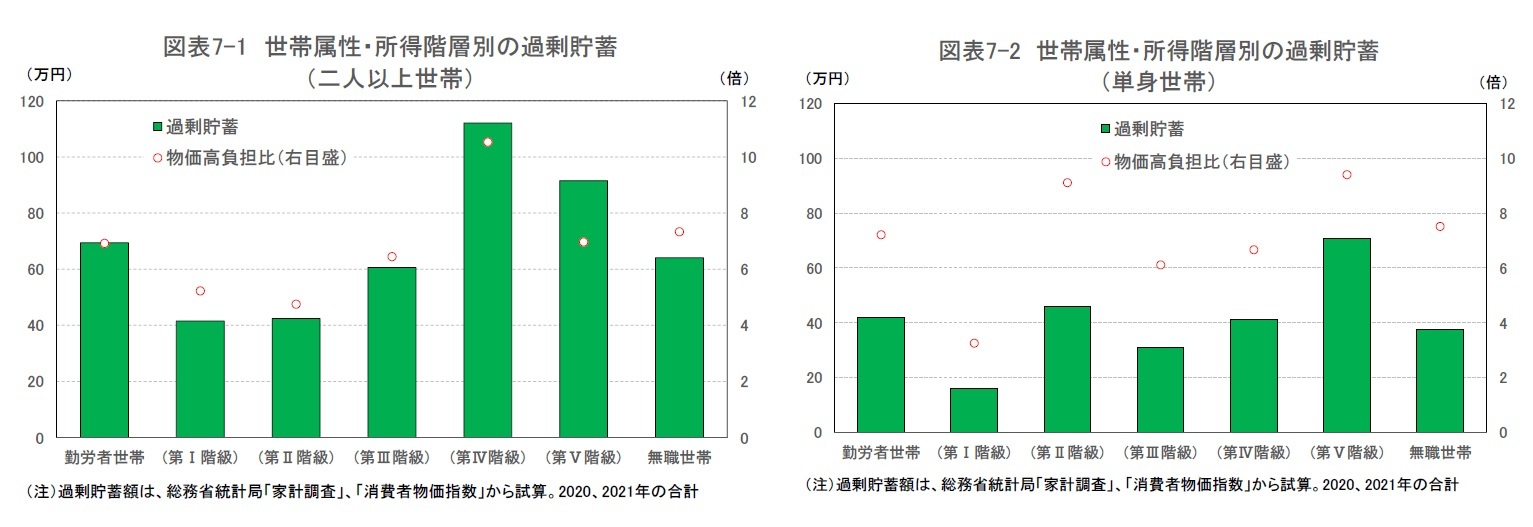

ただし、物価高の負担と同様に、家計の世帯属性によって過剰貯蓄には差が生じている可能性がある。そこで、「家計調査」を用いて世帯属性別の過剰貯蓄を試算した。

試算にあたっては、世帯属性別に2020年、2021年の可処分所得に2019年の貯蓄率6をかけることによって求められた貯蓄と実際の貯蓄の差を過剰貯蓄とした。

2020年、2021年合計の過剰貯蓄は、二人以上世帯では勤労者世帯が69.4万円、無職世帯が64.1万円、単身世帯では、勤労者世帯が41.8万円、無職世帯が37.7万円となった(図表7-1、7-2)。

ただし、物価高の負担と同様に、家計の世帯属性によって過剰貯蓄には差が生じている可能性がある。そこで、「家計調査」を用いて世帯属性別の過剰貯蓄を試算した。

試算にあたっては、世帯属性別に2020年、2021年の可処分所得に2019年の貯蓄率6をかけることによって求められた貯蓄と実際の貯蓄の差を過剰貯蓄とした。

2020年、2021年合計の過剰貯蓄は、二人以上世帯では勤労者世帯が69.4万円、無職世帯が64.1万円、単身世帯では、勤労者世帯が41.8万円、無職世帯が37.7万円となった(図表7-1、7-2)。

所得階層別には、二人以上世帯では、年間収入の高い層の過剰貯蓄が多く、第Ⅳ階級では100万円を上回っている。単身世帯では、年間収入が最も低い第Ⅰ階級の過剰貯蓄が16.0万円と最も少ない。物価高負担に対する過剰貯蓄の比率が最も低いのは、単身・勤労者世帯・第Ⅰ階級の3.3倍、最も高いのは、二人以上・勤労者世帯・第Ⅳ階級の10.5倍である。倍率には差があるが、いずれの世帯でも、2022年度に想定される物価高の負担を過剰貯蓄が上回っている。

4 貯蓄は「家計調査」の黒字

5 無職世帯の貯蓄はマイナスであるため、貯蓄のマイナス幅縮小を意味する。

6 貯蓄率は「家計調査」の黒字率

4 貯蓄は「家計調査」の黒字

5 無職世帯の貯蓄はマイナスであるため、貯蓄のマイナス幅縮小を意味する。

6 貯蓄率は「家計調査」の黒字率

(高水準の貯蓄を活かす政策を)

物価高の負担が個人消費の下押し要因となることは確かだが、家計にはコロナ禍の度重なる行動制限によって過剰貯蓄が積み上がっており、その規模は2022年度に見込まれる物価高の負担を大きく上回っている。積み上がった過剰貯蓄の取り崩しによって物価高による悪影響を打ち消すことは十分に可能だ。

物価高の負担が個人消費の下押し要因となることは確かだが、家計にはコロナ禍の度重なる行動制限によって過剰貯蓄が積み上がっており、その規模は2022年度に見込まれる物価高の負担を大きく上回っている。積み上がった過剰貯蓄の取り崩しによって物価高による悪影響を打ち消すことは十分に可能だ。

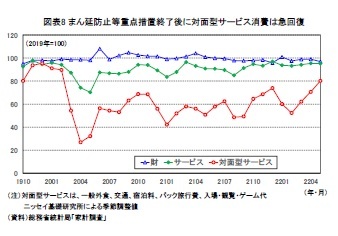

実際、まん延防止等重点措置終了後の個人消費は、消費者物価上昇率が2%台まで高まる中でも明確に回復しており、コロナ禍で急速に落ち込んだ外食、旅行などの対面型サービス消費の回復が特に顕著となっている。総務省統計局の「家計調査」によれば、対面型サービス消費(一般外食、交通、宿泊料、パック旅行費、入場・観覧・ゲーム代)は、まん延防止等重点措置の適用を受けて、2022年1月が前月比▲18.7%、2月が同▲13.0%と大きく落ち込んだが、3月から5月までの3ヵ月で53.4%の急増となった。コロナ禍前(2019年平均)の水準を100とした指数は、5月には80.2とコロナ禍では最も高い水準にまで回復した(図表8)。

実際、まん延防止等重点措置終了後の個人消費は、消費者物価上昇率が2%台まで高まる中でも明確に回復しており、コロナ禍で急速に落ち込んだ外食、旅行などの対面型サービス消費の回復が特に顕著となっている。総務省統計局の「家計調査」によれば、対面型サービス消費(一般外食、交通、宿泊料、パック旅行費、入場・観覧・ゲーム代)は、まん延防止等重点措置の適用を受けて、2022年1月が前月比▲18.7%、2月が同▲13.0%と大きく落ち込んだが、3月から5月までの3ヵ月で53.4%の急増となった。コロナ禍前(2019年平均)の水準を100とした指数は、5月には80.2とコロナ禍では最も高い水準にまで回復した(図表8)。このことは、行動制限がなければ、物価上昇率が高まる中でも、高水準の貯蓄を背景に個人消費の回復が続くことを示している。

問題は、政府が新型コロナウイルス感染症の陽性者数が増加するたびに、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などの行動制限を課してきたことである。新型コロナウイルスの新規陽性者数はこのところ大幅に増加しており、7月上旬の開始を目指していた観光支援策「全国旅行支援」の実施は延期された。今後、政府がこれまでと同様に行動制限を課すようなことがあれば、物価高による悪影響と相まって、個人消費が再び落ち込むことは避けられない。

どのような対策を講じたとしても感染が増加と減少を繰り返すことは、2年以上にわたる世界各国の例を見ても明らかであり、感染を完全に封じ込めることはできない。感染動向に経済政策が左右される状況を変えない限り、個人消費の持続的な回復、経済の正常化は実現しないだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年07月15日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【世帯属性別にみた物価高の負担と過剰貯蓄】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

世帯属性別にみた物価高の負担と過剰貯蓄のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!