- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- 首都圏住宅市場の動向(マンション・戸建て)~市場減速の兆候と個別の住宅価格

2022年05月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――中古マンション、新築・中古戸建ては過去のトレンドから見ると売れすぎている

しかし、現在の住宅市場の規模は、過去のトレンドから線形回帰により推定した妥当な水準(以下、「妥当な水準」とする)からの乖離が大きい。

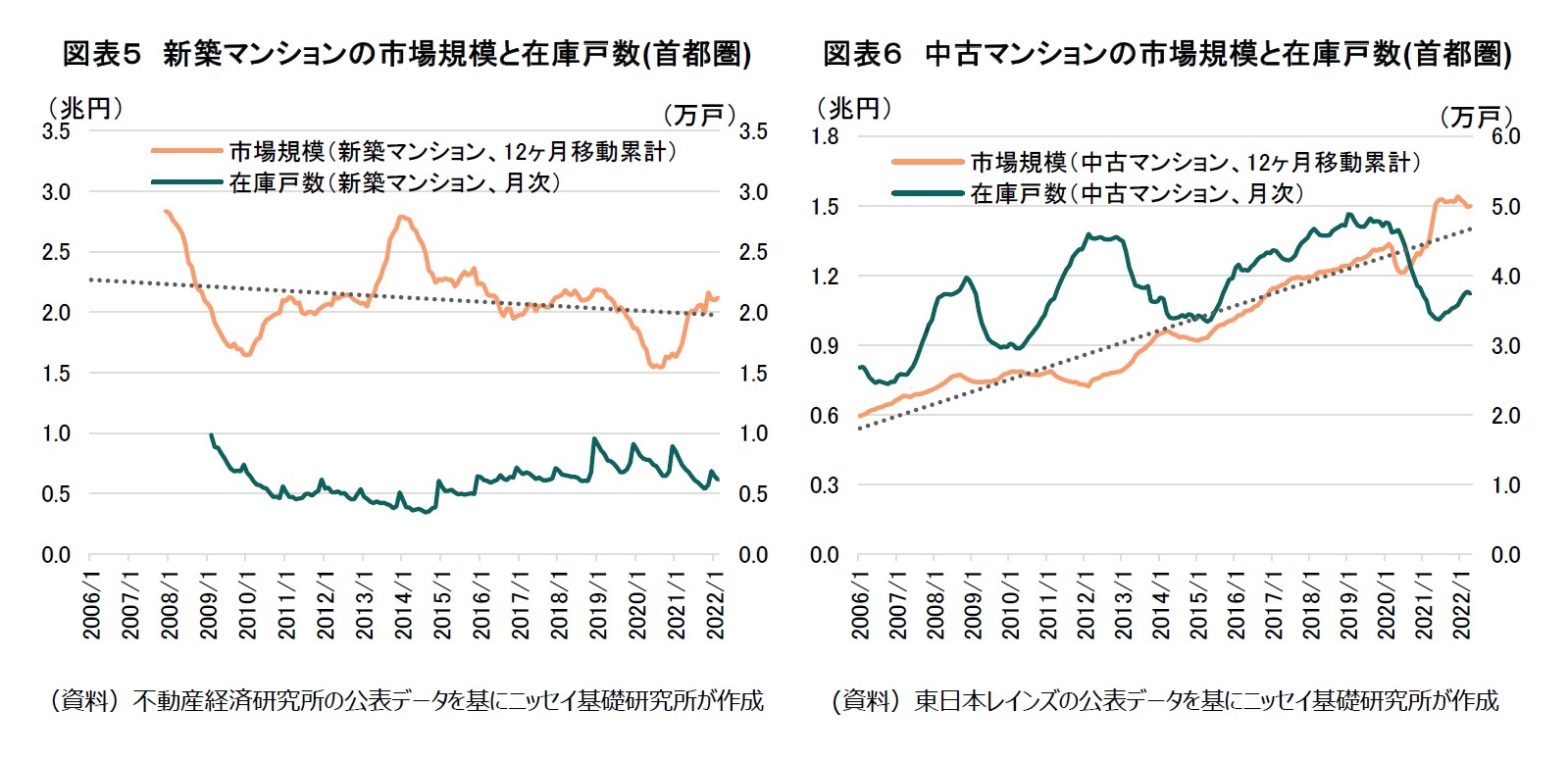

首都圏新築マンションについては、価格維持のために供給量が調整されており、市場規模も縮小している。市場規模は、2022年3月に2.1兆円とコロナ禍前の水準(2020年1月は1.9兆円)を回復した。ただし市場規模減速前の2019年1月(2.2兆円)は回復できていない。個別の新築マンション価格が高くなっているものの、取引量の減少が大きく、相対的に市場規模の拡大が小さい(図表5)。

供給量が少ない新築マンションの代わりに住宅需要の受け皿となったのは中古マンション等である。首都圏中古マンション市場は2021年12月に1.5兆円と最大規模となった。妥当な水準1.4兆円を1,600億円超過(+11.5%)している(図表6)。

首都圏新築マンションについては、価格維持のために供給量が調整されており、市場規模も縮小している。市場規模は、2022年3月に2.1兆円とコロナ禍前の水準(2020年1月は1.9兆円)を回復した。ただし市場規模減速前の2019年1月(2.2兆円)は回復できていない。個別の新築マンション価格が高くなっているものの、取引量の減少が大きく、相対的に市場規模の拡大が小さい(図表5)。

供給量が少ない新築マンションの代わりに住宅需要の受け皿となったのは中古マンション等である。首都圏中古マンション市場は2021年12月に1.5兆円と最大規模となった。妥当な水準1.4兆円を1,600億円超過(+11.5%)している(図表6)。

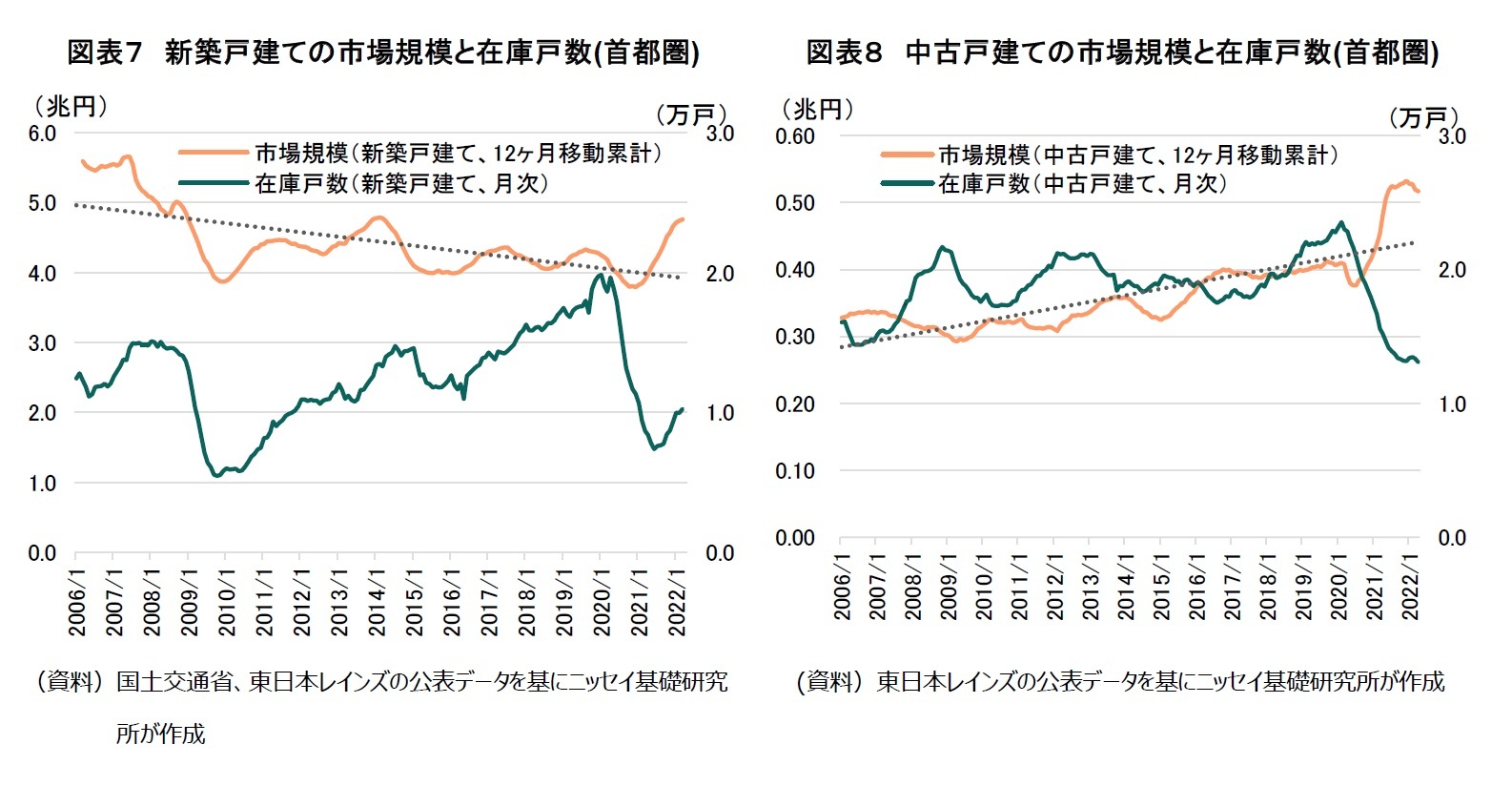

首都圏新築戸建て市場は2022年3月に4.8兆円となり、妥当な水準適正水準3.9兆円を8,300億円超過(+21.2%)している。市場拡大が継続しているが、市場規模を求める際に着工戸数を用いている(新築戸建てが在庫になるのは建物完成時に売れていない場合である)ことから、「完成までの建築期間のタイムラグ」を反映していないことには注意が必要である(図表7)。

首都圏中古戸建てが2021年12月に0.5兆円となり、妥当な水準0.4兆円を950億円超過(21.6%)した(図表8)。

また、中古マンション市場と、中古戸建て市場は在庫戸数が底をうった月とほぼ同時に、市場規模が妥当な水準を大きく超過し、後に減速している。今後の市場規模の推移に注視したい。

首都圏中古戸建てが2021年12月に0.5兆円となり、妥当な水準0.4兆円を950億円超過(21.6%)した(図表8)。

また、中古マンション市場と、中古戸建て市場は在庫戸数が底をうった月とほぼ同時に、市場規模が妥当な水準を大きく超過し、後に減速している。今後の市場規模の推移に注視したい。

6――市場規模の拡大が止まっても、実需向けの住宅価格は下落しにくい

ただし、市場規模が縮小するとしても、価格よりも先に業者側の対応で供給量が調整されていく。まず、(1)在庫戸数が増加をはじめ、(2)成約戸数等の供給量が減少する。ここまでは現時点で既に生じているとみられる。

そして、あわせて(3)経済の停滞などにより個人の収入に影響が生じていた場合、(4)ローンの延滞などで所有者が住宅を売却せざるを得ないケースが増加し、(5)住宅を売り出したが買い手がつかない、などの状況になって、はじめて住宅価格の価格水準は低下する。

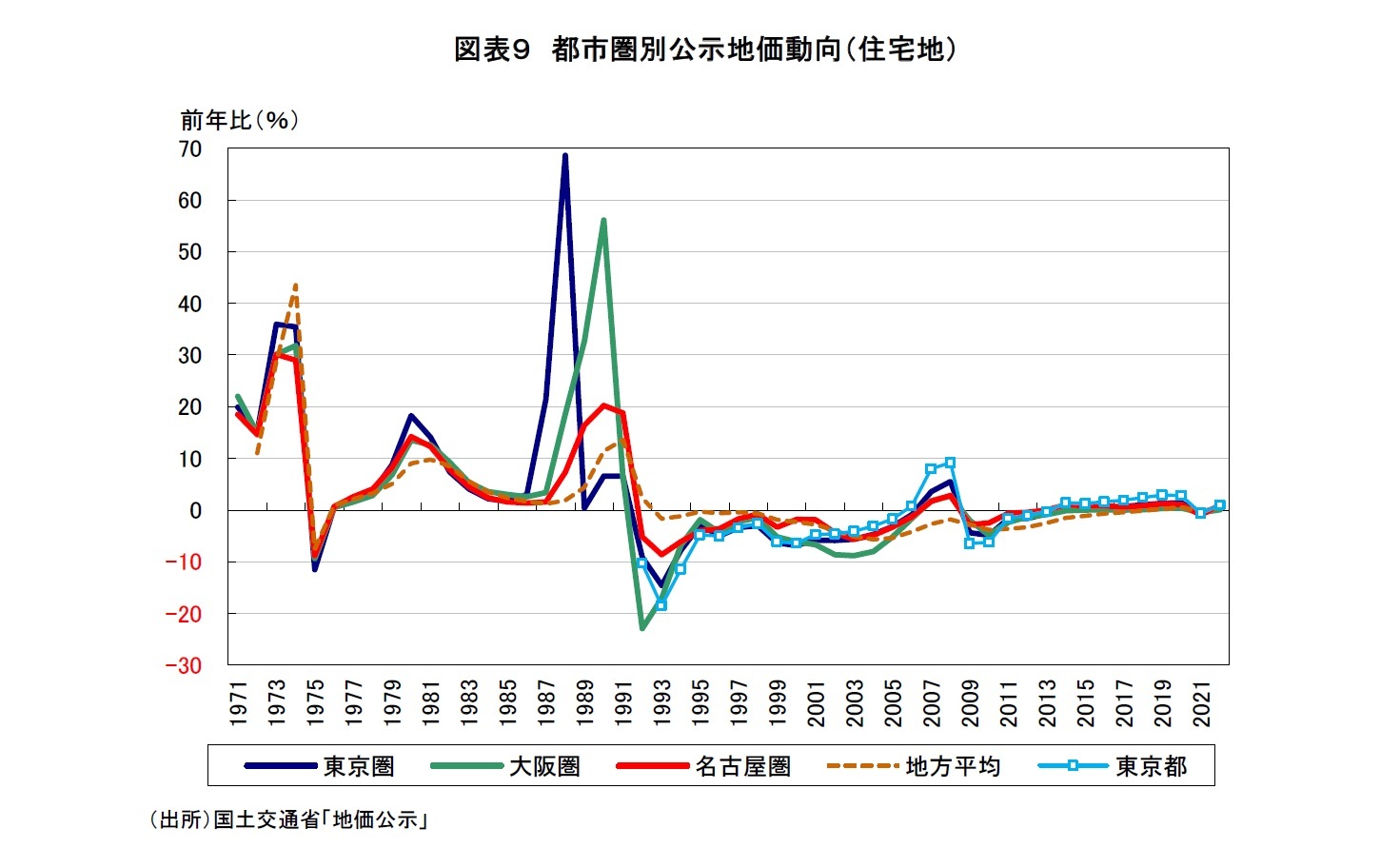

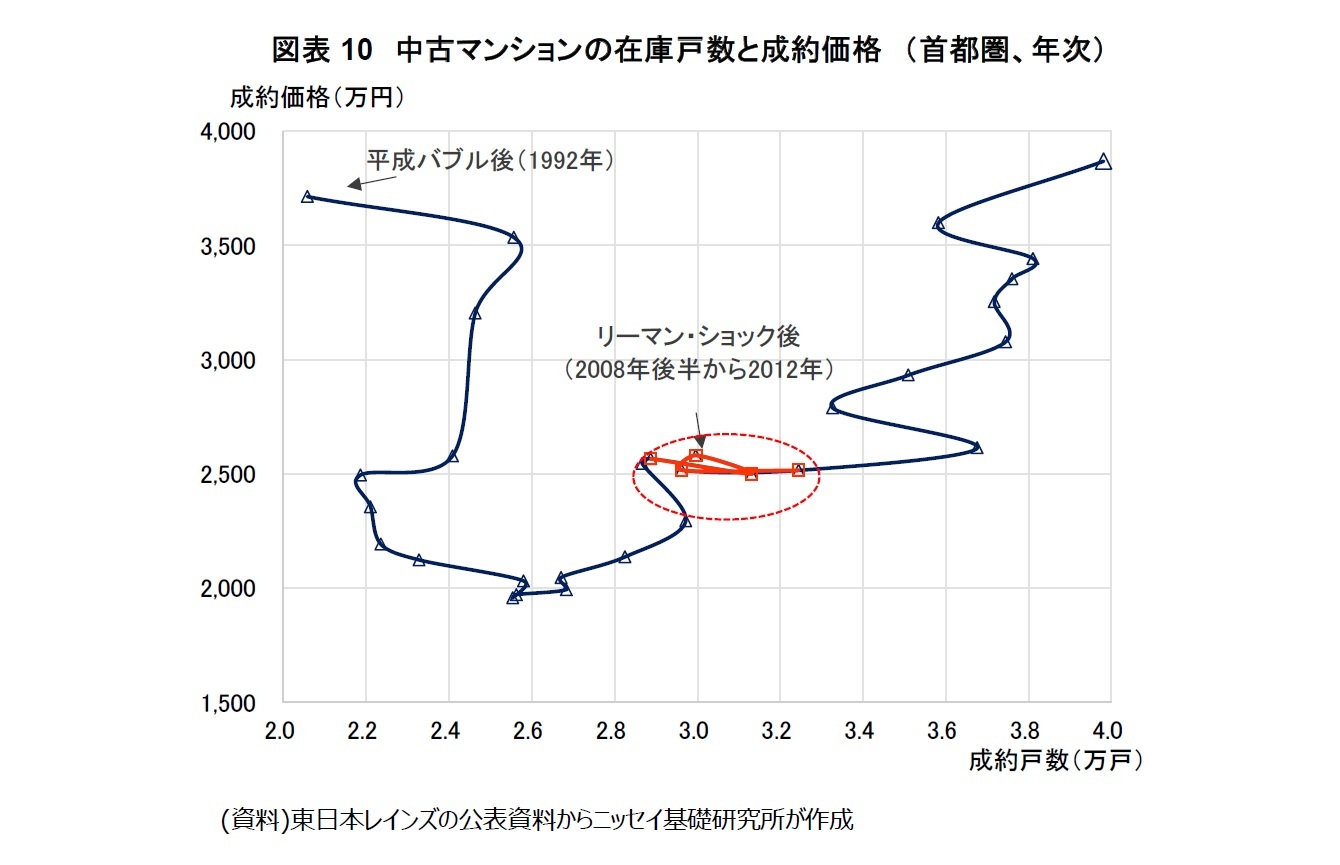

例えば、平成バブルの時期の不動産価格の推移を公示価格でみると、東京圏で1988年に前年比+68.6%となった後、バブル崩壊初期の1992年には前年比▲9.1%、1993年には▲14.6%となり、2006年まで15年間もマイナスが継続した(図表9)。このような状況では、(5)住宅を売り出したがローン残高に見合った価格では買い手がつかず、先行きが見えないため投げ売り状態となり、住宅の価格水準は大きく下落した(図表10)。

一方で、2008年のリーマン・ショック後では、公示価格は2009年に前年比▲4.4%となってから5年間マイナスが続いた(図表9)。しかし、平均住宅価格は2007年に2,545万円に対し2009年は2,500万円(2019年比▲1.8%)で、平成バブル時よりも価格の下落が少なかった(図表10)。本当に価格が下がらなかったのかどうかは、詳細に取引された住宅の中身を見る必要があるが、少なくとも現れてくる数字の上では、実需(購入者自身が居住する場合)を背景とする住宅価格は下がりにくい。

また、2022年の公示地の住宅価格も前年比で+0.6%と上昇した。現在は、「(3)経済の停滞などにより個人の収入に影響が生じた」としても、購入時よりも価格が上昇しているケースが多いことから、「住宅購入すると利益がでる」というプラスのイメージを持ちやすく、購入需要が冷えにくい。需要者側の生活必要費等の増加、供給者側の原材料コストの上昇など、懸念事項は増加しているが、現在はまだ住宅価格が下がる状況にはなく、仮に下がるとしても、数年後以降になるのではないかと考える。

そして、あわせて(3)経済の停滞などにより個人の収入に影響が生じていた場合、(4)ローンの延滞などで所有者が住宅を売却せざるを得ないケースが増加し、(5)住宅を売り出したが買い手がつかない、などの状況になって、はじめて住宅価格の価格水準は低下する。

例えば、平成バブルの時期の不動産価格の推移を公示価格でみると、東京圏で1988年に前年比+68.6%となった後、バブル崩壊初期の1992年には前年比▲9.1%、1993年には▲14.6%となり、2006年まで15年間もマイナスが継続した(図表9)。このような状況では、(5)住宅を売り出したがローン残高に見合った価格では買い手がつかず、先行きが見えないため投げ売り状態となり、住宅の価格水準は大きく下落した(図表10)。

一方で、2008年のリーマン・ショック後では、公示価格は2009年に前年比▲4.4%となってから5年間マイナスが続いた(図表9)。しかし、平均住宅価格は2007年に2,545万円に対し2009年は2,500万円(2019年比▲1.8%)で、平成バブル時よりも価格の下落が少なかった(図表10)。本当に価格が下がらなかったのかどうかは、詳細に取引された住宅の中身を見る必要があるが、少なくとも現れてくる数字の上では、実需(購入者自身が居住する場合)を背景とする住宅価格は下がりにくい。

また、2022年の公示地の住宅価格も前年比で+0.6%と上昇した。現在は、「(3)経済の停滞などにより個人の収入に影響が生じた」としても、購入時よりも価格が上昇しているケースが多いことから、「住宅購入すると利益がでる」というプラスのイメージを持ちやすく、購入需要が冷えにくい。需要者側の生活必要費等の増加、供給者側の原材料コストの上昇など、懸念事項は増加しているが、現在はまだ住宅価格が下がる状況にはなく、仮に下がるとしても、数年後以降になるのではないかと考える。

7――おわりに

コロナ禍においても住宅市場は好調であった。住宅市場の規模は拡大を続け、ここ約2年の間に過去10年で最も市場規模が大きかった時期と同水準にまで住宅市場は成長した。在宅勤務の定着などのニューノーマルによって、この市場規模水準が妥当となったのだと考えることもできるかもしれない。

しかし、新築住宅とともに中古住宅を検討する傾向、在庫戸数の増加、市場規模の伸びの横ばい傾向など、やや潮目が変わってきた兆候がある。また、長期金利の上昇、コストプッシュによる物価の上昇、地政学リスクによる建築コストの上昇、賃金が上がらない中での家計の圧迫など、マクロ経済要因から住宅市場を減速させる懸念は高まってきている。住宅市場の市場規模は減速する時期に差し掛かっているように見える。

一方で、新築マンション等の供給が少ない状態では特定の一つの住宅に取得希望者が集中しやすく、価格は下がりにくくなる。現在のように、手ごろな価格の住宅の供給数が限られている状況では、個別の住宅価格の調整を妨げる可能性も高い。また、供給者側のコストが上昇しても、実需向けの不動産である住宅は価格転嫁がしやすい。当然ながら価格が高くなると購入できる層は少なくなるが、購入できる層は存在するものである。残念ながら、首都圏においては、少なくとも今年中に住宅価格が下がる可能性は低いのではないだろうか。

しかし、新築住宅とともに中古住宅を検討する傾向、在庫戸数の増加、市場規模の伸びの横ばい傾向など、やや潮目が変わってきた兆候がある。また、長期金利の上昇、コストプッシュによる物価の上昇、地政学リスクによる建築コストの上昇、賃金が上がらない中での家計の圧迫など、マクロ経済要因から住宅市場を減速させる懸念は高まってきている。住宅市場の市場規模は減速する時期に差し掛かっているように見える。

一方で、新築マンション等の供給が少ない状態では特定の一つの住宅に取得希望者が集中しやすく、価格は下がりにくくなる。現在のように、手ごろな価格の住宅の供給数が限られている状況では、個別の住宅価格の調整を妨げる可能性も高い。また、供給者側のコストが上昇しても、実需向けの不動産である住宅は価格転嫁がしやすい。当然ながら価格が高くなると購入できる層は少なくなるが、購入できる層は存在するものである。残念ながら、首都圏においては、少なくとも今年中に住宅価格が下がる可能性は低いのではないだろうか。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年05月31日「不動産投資レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1853

経歴

- 【職歴】

2000年 東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

2006年 総合不動産会社に入社

2018年5月より現職

・不動産鑑定士

・宅地建物取引士

・不動産証券化協会認定マスター

・日本証券アナリスト協会検定会員

・2022年、2023年 兵庫県都市計画審議会専門委員

渡邊 布味子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(5)~「所有権」の制限:「共有」は原則、共有者全員の同意が必要 | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

| 2025/08/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(4)~「所有権」の制限:「公法上の制限」は公共の福祉のため~ | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/08/12 | 東京オフィス市場は賃料上昇継続。宿泊需要は伸び率が鈍化-不動産クォータリー・レビュー2025年第2四半期 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【首都圏住宅市場の動向(マンション・戸建て)~市場減速の兆候と個別の住宅価格】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

首都圏住宅市場の動向(マンション・戸建て)~市場減速の兆候と個別の住宅価格のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!