- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2022・2023年度経済見通し(22年5月)

2022年05月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. 2022年1-3月期は前期比年率▲1.0%のマイナス成長

2022年1-3月期の実質GDPは、前期比▲0.2%(前期比年率▲1.0%)と2四半期ぶりのマイナス成長となった。

まん延防止等重点措置の影響で、外食、宿泊などの対面型サービスを中心に民間消費が前期比▲0.0%と小幅な減少となる中、外需寄与度が前期比▲0.4%(年率▲1.7%)と成長率を大きく押し下げた。高水準の企業収益を背景に設備投資が前期比0.5%と2四半期連続で増加し、ワクチン接種の進捗を反映し政府消費が同0.6%の増加となったが、消費、外需の落ち込みをカバーするまでには至らなかった。

2021年度の実質GDP成長率は2.1%のプラスとなった。3年ぶりのプラス成長だが、2020年度の大幅マイナス成長(▲4.5%)の後としては、回復ペースは極めて緩やかなものにとどまった。

まん延防止等重点措置の影響で、外食、宿泊などの対面型サービスを中心に民間消費が前期比▲0.0%と小幅な減少となる中、外需寄与度が前期比▲0.4%(年率▲1.7%)と成長率を大きく押し下げた。高水準の企業収益を背景に設備投資が前期比0.5%と2四半期連続で増加し、ワクチン接種の進捗を反映し政府消費が同0.6%の増加となったが、消費、外需の落ち込みをカバーするまでには至らなかった。

2021年度の実質GDP成長率は2.1%のプラスとなった。3年ぶりのプラス成長だが、2020年度の大幅マイナス成長(▲4.5%)の後としては、回復ペースは極めて緩やかなものにとどまった。

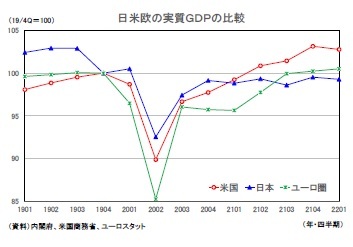

日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響で2020年4-6月期に前期比年率▲28.2%と過去最大のマイナス成長を記録した後、2020年後半は高成長となったが、2021年に入ってからはマイナス成長とプラス成長を繰り返している。実質GDPは、米国が2021年4-6月期、ユーロ圏が2021年10-12月期にコロナ前(2019年10-12月期)の水準を上回ったが、日本の実質GDPは2022年1-3月期時点でもコロナ前を▲0.7%下回っている。

日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響で2020年4-6月期に前期比年率▲28.2%と過去最大のマイナス成長を記録した後、2020年後半は高成長となったが、2021年に入ってからはマイナス成長とプラス成長を繰り返している。実質GDPは、米国が2021年4-6月期、ユーロ圏が2021年10-12月期にコロナ前(2019年10-12月期)の水準を上回ったが、日本の実質GDPは2022年1-3月期時点でもコロナ前を▲0.7%下回っている。また、日本は消費税率引き上げの影響で2019年10-12月期に前期比年率▲10.8%の大幅マイナス成長となっており、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化する前に経済活動の水準が大きく落ち込んでいた。直近のピークである2019年4-6月期と比較すると、2022年1-3月期の実質GDPは▲3.5%低い水準となっている。経済活動の正常化までにはかなりの距離があるといえるだろう。

(円安・原油高の影響)

米国が高インフレに対処するために政策金利を引き上げる一方、日本が金融緩和政策を継続していることから、日米金利差が拡大し、大幅な円安・ドル高が進行している。ドル円レート、名目実効為替レートは約20年ぶり、実質実効為替レートは約50年ぶりの円安水準となっている。

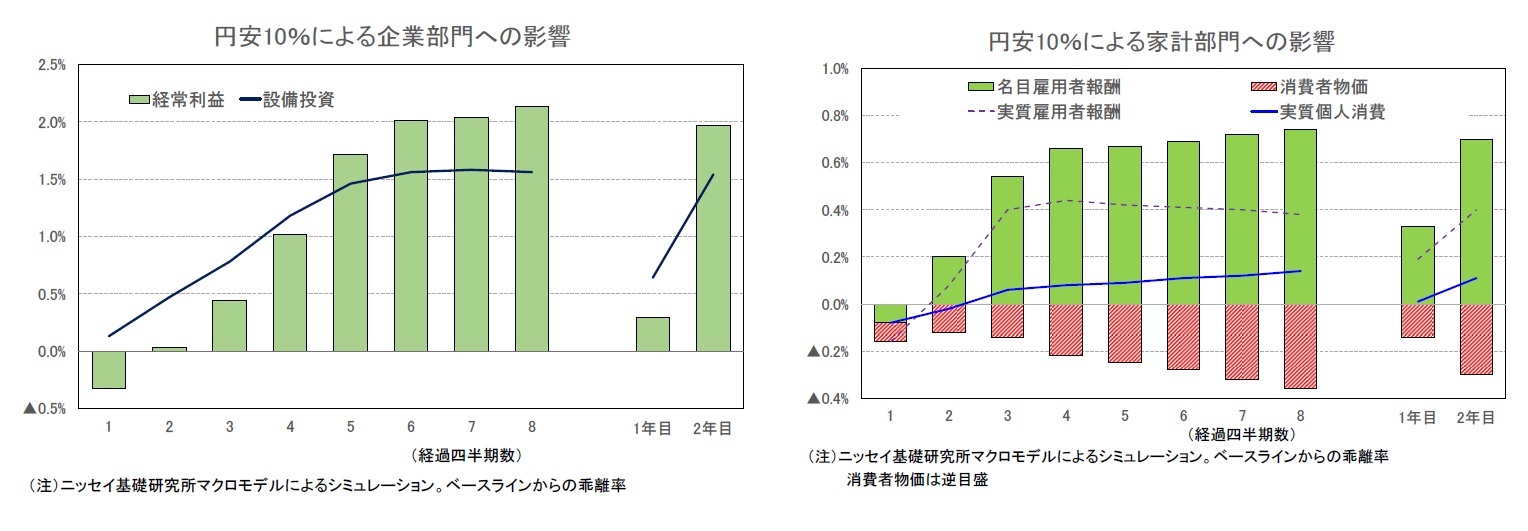

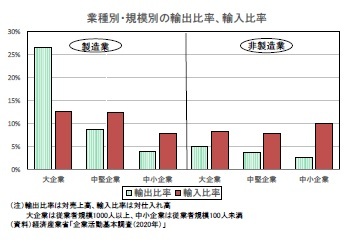

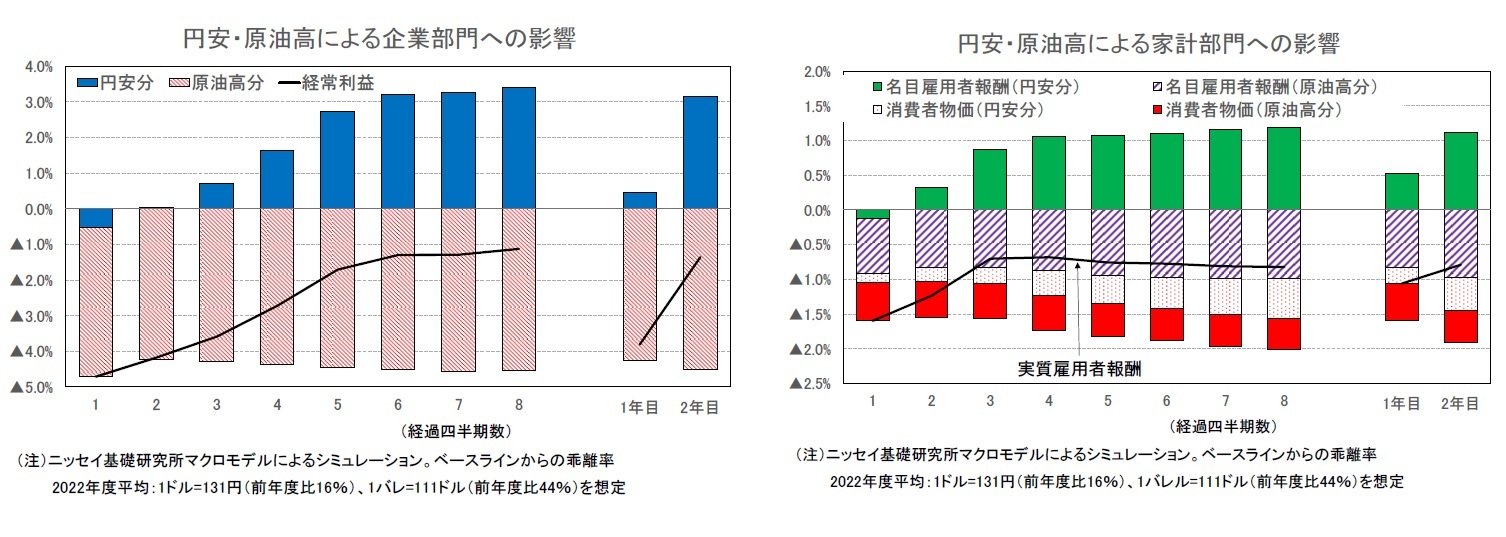

円安にはメリットとデメリットの両面がある。円安のメリットとしては、(1)価格競争力の改善を通じた輸出数量の増加や輸出価格の上昇による財輸出額の増加、(2)インバウンド需要を中心としたサービス輸出の増加、(3)海外からの所得の受取額(円換算)の増加、などが挙げられる。一方、デメリットしては、(1)輸入コスト上昇による企業収益の悪化、(2)輸入物価上昇に伴う家計の実質購買力の低下、などがある。

米国が高インフレに対処するために政策金利を引き上げる一方、日本が金融緩和政策を継続していることから、日米金利差が拡大し、大幅な円安・ドル高が進行している。ドル円レート、名目実効為替レートは約20年ぶり、実質実効為替レートは約50年ぶりの円安水準となっている。

円安にはメリットとデメリットの両面がある。円安のメリットとしては、(1)価格競争力の改善を通じた輸出数量の増加や輸出価格の上昇による財輸出額の増加、(2)インバウンド需要を中心としたサービス輸出の増加、(3)海外からの所得の受取額(円換算)の増加、などが挙げられる。一方、デメリットしては、(1)輸入コスト上昇による企業収益の悪化、(2)輸入物価上昇に伴う家計の実質購買力の低下、などがある。

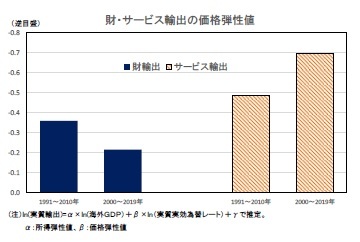

円安による輸出への影響をみるために、海外経済の実質GDP(所得要因)、実質実効為替レート(価格要因)を説明変数とした輸出関数(実質輸出)を推計すると、輸出品目の高付加価値化を背景に外貨建て輸出価格の為替レートとの連動性が低下していることなどから、財輸出の価格弾性値は近年低下している一方、インバウンド需要の拡大などから、サービス輸出の価格弾性値は上昇していることが確認できる。

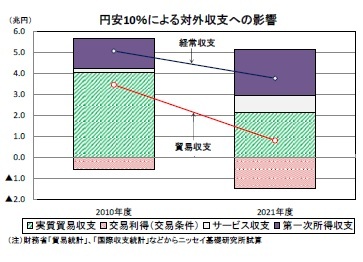

円安による輸出への影響をみるために、海外経済の実質GDP(所得要因)、実質実効為替レート(価格要因)を説明変数とした輸出関数(実質輸出)を推計すると、輸出品目の高付加価値化を背景に外貨建て輸出価格の為替レートとの連動性が低下していることなどから、財輸出の価格弾性値は近年低下している一方、インバウンド需要の拡大などから、サービス輸出の価格弾性値は上昇していることが確認できる。円安10%による対外収支への影響を試算すると、貿易収支は2010年度時点では3.5兆円の改善効果があったが、現在1は0.8兆円と収支の改善幅が大きく縮小する。内訳をみると、実質貿易収支の改善幅は2010年度時点の4.0兆円から2.2兆円へと縮小し、交易条件(交易利得・損失)の悪化幅が2010年度の▲0.6兆円から▲1.5兆円へと拡大している。一方、サービス輸出は2010年度時点の0.2兆円から0.8兆円へと改善幅が拡大している。ただし、現在は新型コロナウイルスに関する水際対策として入国制限が実施されている。入国制限が大きく緩和されなければ、サービス輸出については円安の恩恵を受けることは期待できないだろう。

第一次所得収支の改善幅は2010年度時点の1.4兆円から2.2兆円へと拡大している。これは、第一次所得収支の金額(海外からの所得の受取額-支払額)が2010年度時点よりも大きい(第一次所得収支:2010年度13.9兆円→2021年度21.6兆円)ため、円安の恩恵をより受けやすくなっているためである。

第一次所得収支の改善幅は2010年度時点の1.4兆円から2.2兆円へと拡大している。これは、第一次所得収支の金額(海外からの所得の受取額-支払額)が2010年度時点よりも大きい(第一次所得収支:2010年度13.9兆円→2021年度21.6兆円)ため、円安の恩恵をより受けやすくなっているためである。貿易収支、サービス収支、第一次所得収支の合計、すなわち経常収支2への影響をまとめると、10%の円安による経常収支の改善効果は、2010年度時点の5.1兆円に対し、現在では3.8兆円となる。円安による効果はかつてに比べれば小さくなっているが、対外収支全体で考えれば依然としてプラスであるという見方ができる。

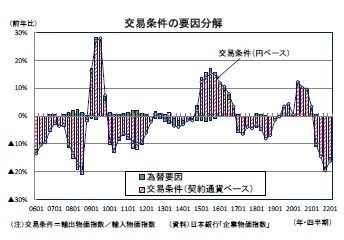

このように、円安は部分的にはマイナスの影響があるものの、日本経済全体としてはプラス効果のほうが大きいと考えられる。「悪い円安論」が注目されているのは、足もとの円安が原油などの資源価格や小麦などの穀物価格の高騰と同時に発生していることが一因と考えられる。資源価格の上昇は、交易条件の悪化に伴う海外への所得流出を通じて、企業収益の下押し、家計の実質購買力の低下をもたらす。円安は輸出物価、輸入物価をともに上昇させるが、外貨建て比率は輸入のほうが高いため、原油高と同様に交易条件の悪化につながる。現時点では交易条件悪化のほとんどは契約通貨ベースの悪化によるもので、円安の影響は小さいが、円安が原油高(資源・穀物価格の上昇)の悪影響を増幅する方向に働いているため、円安の悪い部分が強調されている面があるだろう。

このように、円安は部分的にはマイナスの影響があるものの、日本経済全体としてはプラス効果のほうが大きいと考えられる。「悪い円安論」が注目されているのは、足もとの円安が原油などの資源価格や小麦などの穀物価格の高騰と同時に発生していることが一因と考えられる。資源価格の上昇は、交易条件の悪化に伴う海外への所得流出を通じて、企業収益の下押し、家計の実質購買力の低下をもたらす。円安は輸出物価、輸入物価をともに上昇させるが、外貨建て比率は輸入のほうが高いため、原油高と同様に交易条件の悪化につながる。現時点では交易条件悪化のほとんどは契約通貨ベースの悪化によるもので、円安の影響は小さいが、円安が原油高(資源・穀物価格の上昇)の悪影響を増幅する方向に働いているため、円安の悪い部分が強調されている面があるだろう。

1 現在は2021年度の貿易、サービス、第一次所得収支を用いて試算した

2 第二次所得収支の影響は除いている

2. 実質成長率は2022年度2.0%、2023年度1.7%を予想

(物価の上昇ペース加速が実質所得を押し下げ)

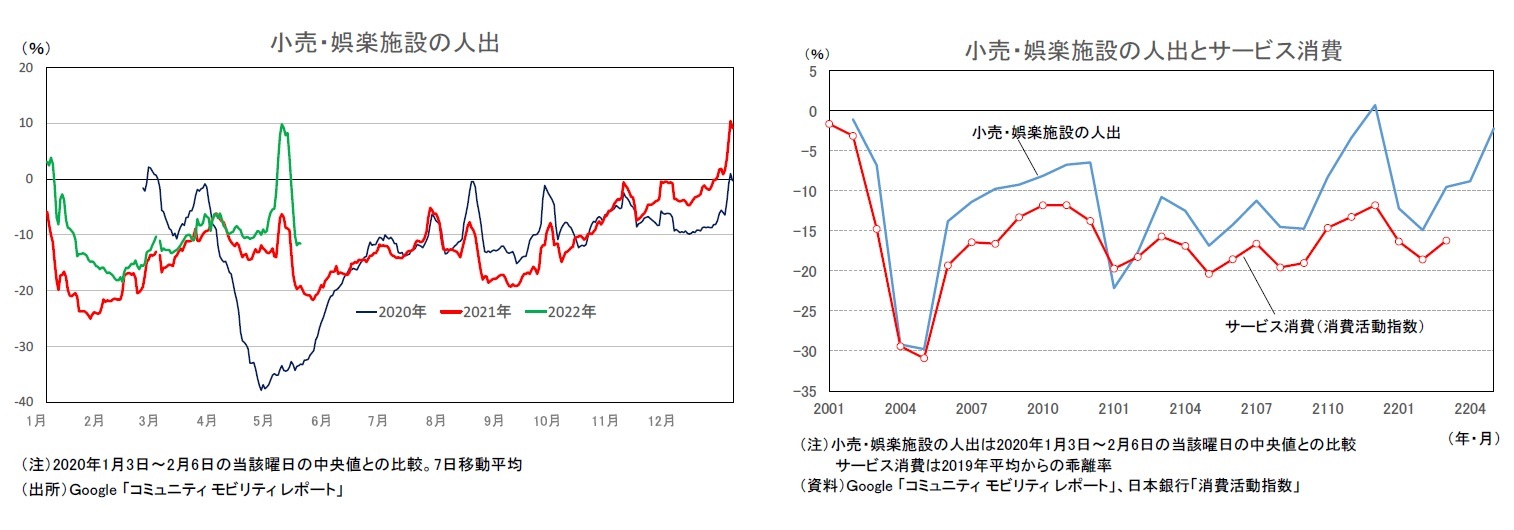

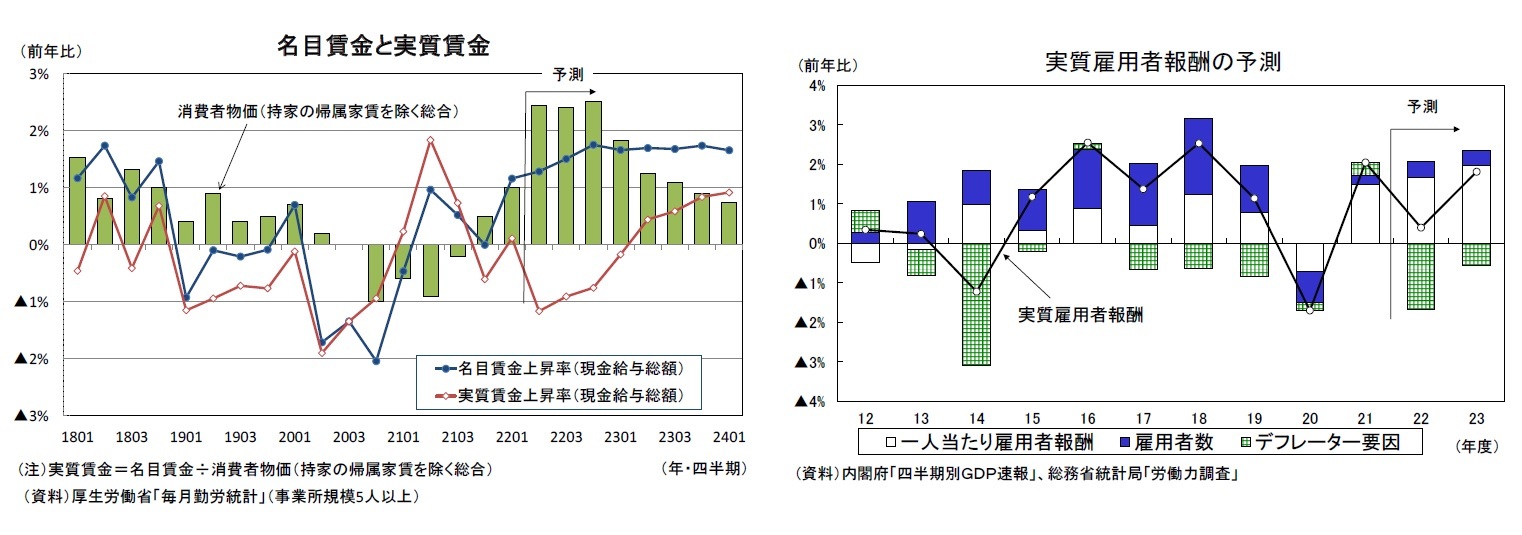

一人当たり名目賃金は、2020年度に新型コロナの影響で大きく落ち込んだ後、2021年度入り後は増加傾向が続いているが、消費者物価上昇率の高まりが実質賃金の押し下げ要因となっている。

2021年の春闘賃上げ率は1.86%(厚生労働省の民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況)と8年ぶりに2%を下回ったが、2022年は企業業績の改善を受けて4年ぶりに前年を上回ることが確実で、再び2%台となる可能性が高い。ただし、1.7~1.8%程度とされる定期昇給を除いたベースアップはゼロ%台にとどまる。2022年度の消費者物価は2%程度の伸びが続くことが見込まれるため、実質賃金(一人当たり)の伸びはマイナス圏の推移が続く可能性が高い。

一人当たり名目賃金は、2020年度に新型コロナの影響で大きく落ち込んだ後、2021年度入り後は増加傾向が続いているが、消費者物価上昇率の高まりが実質賃金の押し下げ要因となっている。

2021年の春闘賃上げ率は1.86%(厚生労働省の民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況)と8年ぶりに2%を下回ったが、2022年は企業業績の改善を受けて4年ぶりに前年を上回ることが確実で、再び2%台となる可能性が高い。ただし、1.7~1.8%程度とされる定期昇給を除いたベースアップはゼロ%台にとどまる。2022年度の消費者物価は2%程度の伸びが続くことが見込まれるため、実質賃金(一人当たり)の伸びはマイナス圏の推移が続く可能性が高い。

名目雇用者報酬は2020年度に前年比▲1.5%と8年ぶりの減少となった後、2021年度は同1.7%と増加に転じた。2022年度は企業の人手不足感の高さを背景に雇用者数の増加が続く中で、春闘賃上げ率が前年を上回ることを反映し、所定内給与の伸びが高まること、企業収益との連動性が高い特別給与(ボーナス)も増加することから、名目雇用者報酬は前年比2.1%と前年度から伸びが高まるだろう。しかし、同時に物価の上昇ペースが加速することから、実質雇用者報酬は2021年度の前年比2.0%から2022年度には同0.4%と伸びが大きく低下することが予想される。2023年度は物価上昇ペースが鈍化することから同1.8%と伸びが高まるだろう。

(物価高の悪影響は貯蓄率の引き下げで相殺可能)

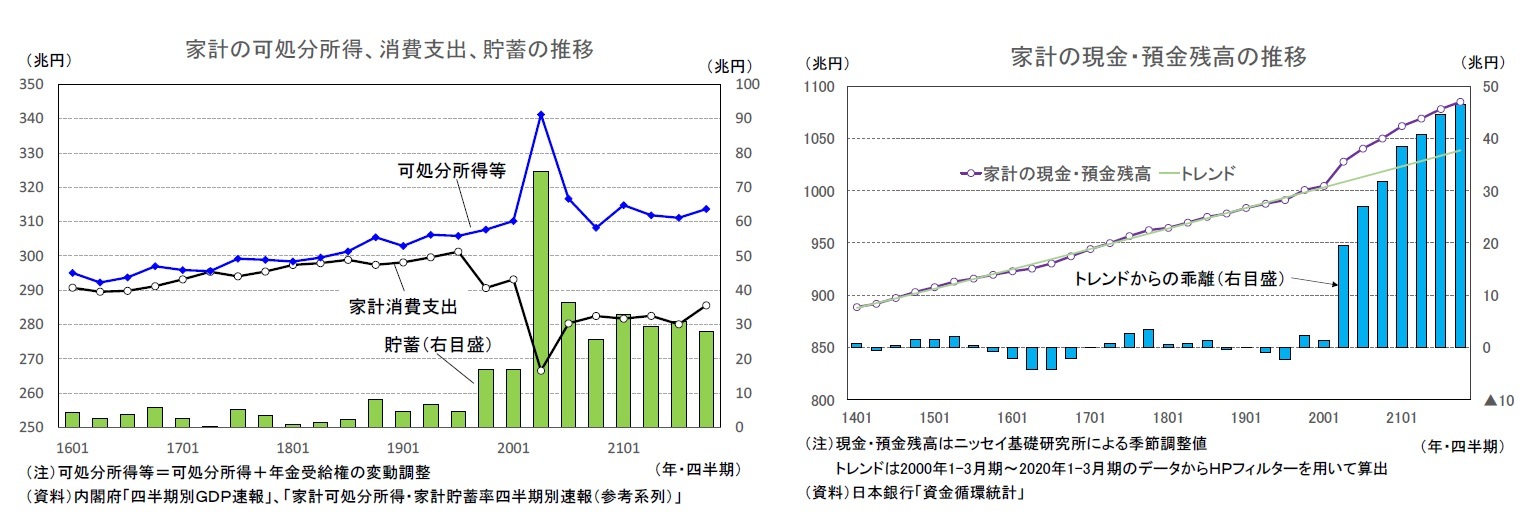

平常時であれば、実質所得の落ち込みは消費の低迷に直結する。しかし、コロナ禍では行動制限によって貯蓄率が平常時を大きく上回る水準となっているため、実質所得よりも貯蓄率の動向が消費を大きく左右する状況が続くだろう。

家計の貯蓄額は特別定額給付金の支給を主因として2020年4-6月期に74.7兆円(季節調整済・年率換算値)と急増した後、2021年10-12月期には28.1兆円まで減少したが、依然としてコロナ前の水準を大きく上回っている。特別定額給付金の影響一巡によって可処分所得はピーク時からは大きく減少したが、緊急事態宣言などによる行動制限によって家計貯蓄率が平常時よりも高い状態が続いているためである。

家計貯蓄率は2018年度の1.4%から2019年度に3.7%と水準を高めた後、2020年度には13.1%へと急上昇した。四半期ベースでは2020年4-6月期に21.9%と極めて高い水準にまで上昇した後、2021年10-12月期には9.0%まで低下したが、平常時に比べると水準は高い。

フローの貯蓄額が積み上がった結果、ストックとしての家計の現金・預金残高も大幅に増加している。家計の現金・預金残高はコロナ前から年間10~20兆円ペースで増加し2019年末には1,000兆円を超えたが、コロナ禍における貯蓄額の増加を受けて、増加ペースが加速している。2021年10-12月期の現金・預金残高は約1,085兆円(当研究所による季節調整値)、コロナ前のトレンドからの乖離幅は約46兆円となった。

平常時であれば、実質所得の落ち込みは消費の低迷に直結する。しかし、コロナ禍では行動制限によって貯蓄率が平常時を大きく上回る水準となっているため、実質所得よりも貯蓄率の動向が消費を大きく左右する状況が続くだろう。

家計の貯蓄額は特別定額給付金の支給を主因として2020年4-6月期に74.7兆円(季節調整済・年率換算値)と急増した後、2021年10-12月期には28.1兆円まで減少したが、依然としてコロナ前の水準を大きく上回っている。特別定額給付金の影響一巡によって可処分所得はピーク時からは大きく減少したが、緊急事態宣言などによる行動制限によって家計貯蓄率が平常時よりも高い状態が続いているためである。

家計貯蓄率は2018年度の1.4%から2019年度に3.7%と水準を高めた後、2020年度には13.1%へと急上昇した。四半期ベースでは2020年4-6月期に21.9%と極めて高い水準にまで上昇した後、2021年10-12月期には9.0%まで低下したが、平常時に比べると水準は高い。

フローの貯蓄額が積み上がった結果、ストックとしての家計の現金・預金残高も大幅に増加している。家計の現金・預金残高はコロナ前から年間10~20兆円ペースで増加し2019年末には1,000兆円を超えたが、コロナ禍における貯蓄額の増加を受けて、増加ペースが加速している。2021年10-12月期の現金・預金残高は約1,085兆円(当研究所による季節調整値)、コロナ前のトレンドからの乖離幅は約46兆円となった。

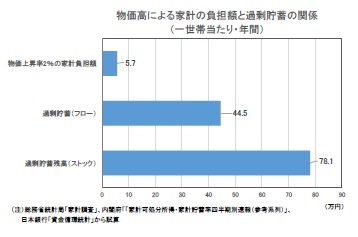

2022年度の消費者物価が2%上昇した場合、家計の負担額は年間5.7万円3(一世帯当たり)増加するが、2021年の過剰貯蓄額4はフローで44.5万円、ストックで78.1万円と試算される。物価上昇に伴う実質購買力の低下が消費の下押し要因となることは確かだが、行動制限を課さずに貯蓄率を大幅に引き下げることができれば、消費の回復基調を維持することが可能である。

2022年度の消費者物価が2%上昇した場合、家計の負担額は年間5.7万円3(一世帯当たり)増加するが、2021年の過剰貯蓄額4はフローで44.5万円、ストックで78.1万円と試算される。物価上昇に伴う実質購買力の低下が消費の下押し要因となることは確かだが、行動制限を課さずに貯蓄率を大幅に引き下げることができれば、消費の回復基調を維持することが可能である。

3 家計の負担額=2021年度の消費支出額(家計調査・総世帯)×2%で試算

4 過剰貯蓄額(フロー)=(2021年の貯蓄額-(2021年の可処分所得+年金受給権の変動調整)×2015~2019年の平均貯蓄率)÷総世帯数、過剰貯蓄額(ストック)=2021年末の現金・預金残高のトレンドからの乖離幅÷総世帯数で試算

(2022年05月19日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2022・2023年度経済見通し(22年5月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2022・2023年度経済見通し(22年5月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!