- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費文化 >

- オタクのコミュニティは本当にオタクにとってのサンクチュアリー(保護区)なのか。-利己主義と排他主義が生むオタクのコミュニティの実態

オタクのコミュニティは本当にオタクにとってのサンクチュアリー(保護区)なのか。-利己主義と排他主義が生むオタクのコミュニティの実態

生活研究部 研究員 廣瀬 涼

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

1 オタクはある種レッテルであるため、他人からオタクと識別されることで成立する。他人からオタクであると識別されるには自身のコンテンツに対する熱量を可視化する必要がある。コンテンツに対して熱心に消費ができるのはそのコンテンツに熱中しているからこそであり、本来はコンテンツに熱中する→他人からオタクであると思われる、という流れが自然である。そのため、筆者の感覚からすれば「オタクを始める」「オタクになった」という表現は違和感がある。

2 廣瀨涼「若者のオタク化に対する警鐘-若者の考える「オタ活」とオタクコミュニティの現実」基礎研レポート2020/10/05 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=65681?site=nli

3 本稿では扱う「若者のオタク」という語は、趣味があることや好きな対象に対して自身がオタクであると自称し、オタクという語を一種の識別機能に期待して、同じ趣味を持つ人と繋がろうとしたり、アイデンティティを形成しようとするために使用する若者を指す。決してそのような行動は若者に限ったことではないが、若者の消費行動(主にZ世代)の特徴として、オタクを自称することが挙げられる為、「若者のオタク」という語を用いている。彼らの多くは識別機能としてのオタクという語に期待しているため、その対象にそれほど熱心でなかったり、詳しくなくともオタクを自称する傾向があるということを認識していただきたい。また、若者の中にも熱心に好きな対象と向き合う所謂昔ながらのオタクも存在しており、そういった若者のオタクは、本稿で言う「若者のオタク」には含まれない。

4 それが社会的に享受されにくいコンテンツ(趣味)ならば尚更そう思われがち。

2――消費性からみるオタクのコミュニティと閉鎖的な人間関係

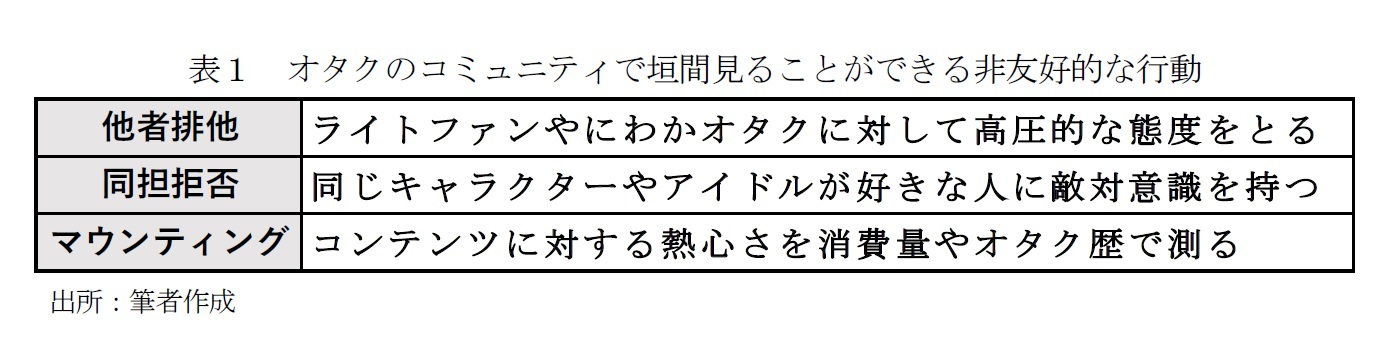

充実したオタク活動をするには、コミュニティに属す6,7事が必須ともいえる昨今のオタク事情の中で、筆者は過去のレポートにおいて、(1)ライトファンやにわかオタクに対して高圧的な態度をとる(他者排他)、(2)同じコンテンツが好きな人に敵対意識を持つ(同担拒否)、(3)コンテンツに対する熱心さを消費量やオタク歴で測る(マウンティング)8、の3類型をオタクのコミュニティで垣間見ることができる非友好的な行動として取り上げた。これらの行動は、人気コンテンツ(グッズやコンサートチケットなどを含む)ほど希少性が高まり、他人を排斥する行動は、自身のコンテンツ消費の機会損失を防ぎたい、という欲求が根底にあるといえる。

5 他人からオタクであるとレッテルを貼られた人々という定義もある。オタクではなくとも容姿によってオタクとレッテルを貼られてしまう人もいるからである。また、消費性オタクが他のオタクをにわか、ライトオタク、ガチオタと識別するのは個人のさじ加減で他の消費性オタクに対してレッテルを貼っているから。

6 SNSを用いて他人とのつながりを持つことを含む

7 Twitterには同じ嗜好を持つ人々が集まる(集約させる)母体の機能が存在しないため、各ユーザーは自身で繋がりたい対象を見つけて、自らコミュニティを形成、拡大する必要がある。この一個人の繋がりを狭義のコミュニティと捉える事ができる。Twitterユーザーの数だけこの狭義のコミュニティは存在し、互いに重なり合っているため、間接的に他のオタクとの繋がりを持つことになる。この間接的な重なりも同じ趣味嗜好を持つ者との接点であるため、自身が確認できない広い範囲にオタクのコミュニティは広がっており、無自覚ではあるもののその大きなコンテンツコミュニティに身を置くことになる。

8 他のオタクのマウンティングによって自身の消費欲求や興味が拡大していくこともあり、マウンティングの全てが負の影響を及ぼすわけではない。また、無自覚でマウンティングを行うものも多いため、非友好的か、不快な思いをしたか、という点は受けて次第という事も留意しておく。

9 経済的・時間的制約の中で満たすことができるモノ

3――なぜオタクは他人の価値観に首を突っ込むのか

ここまでは、主にオタクの消費性が生み出すコミュニティの閉鎖的な側面を説明してきたが、前述した通り、全てのオタクにあてはまるわけではない。ただ、オタクはコンテンツを嗜好することが自身の精神的充足に繋がるため、そこに独自の価値観を見出し、強いこだわりを持っている。この強いこだわりという側面からみると、本来オタクは誰とも分かり合えない消費者ともいえる。オタクが一般消費者と大きく異なる点は、当該コンテンツをワタクシゴトとして、自身の生活の中心に置き、常に高いプライオリティを持っている点にある。だからこそ、ただの娯楽として消費されるにとどまらず、当事者意識を持って情報を発信したり、コミュニティを形成したり、人によっては創作活動によって愛を表現したり、作品に対する解釈の裾野を広げるなどの方法でコンテンツの消費を行うことで、自身のコンテンツに対する考察や認識を深めようとする。そこで、その過程の中で自分の消費したい理想のモノとその実態とが乖離していると強い不快感をおぼえる。例えそれがコンテンツ供給者(公式)から与えられたものであっても、漫画やアニメの展開に不満をもって出版社にクレームを入れたり、推しているアイドルの容姿が変化したことに対してアイドル本人を非難する、といった行動をとる者もいる11。

マンガやアニメのオタクの中には、二次創作として原作とは異なる展開のマンガをSNSに投稿し、コンテンツに対する愛を表現する者も多いが、SNSユーザーの中には、このような二次創作に対しても自己の価値観を強要し、ダイレクトメッセージなどを通じて「投稿を消せ」「このような解釈はしないでほしい」「その解釈は間違っている」などと、非難する者もいるようだ。二次創作は言わば本筋とは違うシナリオを想像し、二次創作者にとっての“もしも”の世界を描く事が醍醐味であるため、二次創作という表現の自由を否定することにもなる。投稿内容を否定したければ、単にSNSのアカウントをブロックしたり、フォロー解除をすることで当該投稿を遮断することができるにもかかわらず、敢えて他人の世界に首を突っ込み、自分の考えが正しいと押し付けようとしているわけである。

以上述べてきたのは過度な例ではあるものの、昔からオタクのコミュニティには、自身の価値観を押し付けようとするオタクが一定数存在している。当該コンテンツに対する消費者が増加するにつれて、消費者層も多様化し、暗黙のルールや昔ながらのオタクが持つ美徳12が通用しなくなることもある。個人に限らず、「学級会」と呼ばれる終結の見えないオタク同士の議論がオタクのコミュニティでは発生することも多く13、そこではオタクのローカルルールや昔のオタク事情といった美徳を新規で参入してきたオタクたちに押し付けようとするのである14。「昔ながらの」「昔は」、という自身の理想を押し付ける背景には、オタク歴(オタクとしての経験年数)や消費量(オタクとしての活動量)を、他者にマウントすることが自身の価値観を正当化させる要因となっている、と筆者は考える。

10 ファンが多いほど需要が高まるため

11 公式から供給されるものであっても、自身の消費したい理想とかけ離れていくこともある中で、コミュニティにおける他人のコンテンツに対する解釈に対しては、言うまでもなく自身の価値観と相反することの方が多くなる。

12 グッズは全てコレクションしないと気が済まない、リアルタイムで番組は視聴しなくてはいけない、好きな声優(監督)の作品はすべて見るべき、など昔から消費性オタクがこだわりを持ってきた点。オタク同士が「オタクなら〇〇して当然だ」という他のオタクに対する牽制やマウンティングによってコミュニティ内に蓄積されていくもので、同一コンテンツ内のみならず、同じカテゴリーやモノによっては他ジャンルにおいても適応されている。

13 例えばライブ会場における暗黙のマナーやルールを破っている人がいたら、その行動についてSNS上で批判、擁護のスタンスを投稿し、それらの投稿を基に議論が行われていく。運営や公式がそのような問題行動を問題視しないこともあり、オタクが自主的に(正義感から、自己満足から、気に入らないから)自治を守ろうとすることが主な背景にある。公式が関与しているわけではない故に、根本が解決されるわけではないため、出口のない議論が繰り返される傾向がある。

14 実際は同じ価値観を持つ人同士がその価値観を再確認し合い、自分たちの価値観を肯定し合う。その様をSNSユーザーは見せつけられるわけであり、その価値観を持っていない人は間接的に否定されることとなる。

4――自身の幸福は他人の不幸?

5――Not For Me

一方、その独り言を目にした人が、その独り言に対しても自身の理想と違う点に対して反論側のスタンスを示し、その価値観を押し付けてくることもある。「独り言なんだからいいじゃないか」と思うかもしれないが、その投稿内容に対して不快に思う(自分の理想とは異なる)人もおり、そのような独り言すら反論の対象になり得るのである。炎上するケースにも似ているが、SNSの投稿は、投稿した瞬間にコンテンツとなり、万人から様々な解釈をされ、消費される対象となる。投稿した瞬間に自身の手元から離れ、一人歩きしてしまうのである。だから独り言と投稿者は思っていても、他のユーザー(オタク)は、そのようには思わず、その投稿によって喧嘩を売られた、自身を批判されたと、捉える者も存在するのである。

しかし、否定をせずにその違いを尊重するという方法もある。英語圏においては、Not For Meという考え方が存在する。Not For Meとは「自分は面白いとは思わなかったが、これを面白いと感じる人もいるから、これそのものの存在は否定しない」という、当人の当該コンテンツに対するスタンスを示す言葉として使われている。日本においても2010年以降、ボードゲームファンを中心にネットで使われてきた。このNot For Meの価値観こそが自身の理想とのギャップを埋めるモノであり、全てのオタクがわかり合うことはない、という事に対するアンサーでもある。昨今ではオタク界隈のみならず、表現の自由について語る際にも使われる概念でもある。しかし、このNot For Meという概念は裏を返せば、自分にはハマらなかったというスタンスの表れでもあり、例えば「○○はNot For Me」と投稿したのならば、当人はそのコンテンツに対してポジティブな印象を持たなかったという事を周知させることを意味する。Not For Me自体がコンテンツや他人に対するリスペクトが前提にある表現なので、議論をしたくはないが自分は認めないという意味合いで皮肉的な使われ方もされているようだ。

6――オタクのコミュニティは本当にオタクにとってのサンクチュアリー(保護区)なのか

コンテンツそのものから精神的充足を行うオタクにとっては、こだわりが強かったり、好きを突き詰めるほど他人との価値観との間に差異がうまれ、その結果孤立15していく傾向がある。筆者自身、「オタクならばこうあるべき」という強い意志を持っているタイプのオタクであるが、このあるべきという普遍性は筆者自身が描くオタク像の理想であり、この理想像も人によっては違っているだろう。

消費者層が多様化する中で、各々が描く「あるべき論」16は美徳である一方で、強要されるものではないことを多くのオタクは理解している。だからこそ、こだわりが強まるほど、「わかる人が分かればいい」「自分以外この価値は理解できない」といったように、自身と他人を分けるゾーン・ディフェンス(境界設定)を高くすることに繋がるのである。併せて、他のオタクに対する感情は、Not For Meの(自分は共感しないという)スタンスや、他のオタクを購入機会損失に対するリスクと捉えることで、益々他のオタクと自身の間にある違いが浮き彫りになっていくのである。

このような背景から、表面的にはオタクは良好な関係を築いたり、コンサートイベントなどでカーニヴァル化の様に瞬間瞬間で他のオタクと盛り上がることは可能であるが、それぞれが好きを突き詰めるほど、その根底に利己主義や排他性を生む強いこだわりがあるため、オタク要素の強いコミュニティになるほど、良好な人間関係の構築や維持は困難になっていくと筆者は考える。しかし、実際はコミュニティに属することで得られるメリットも多いため、均衡を保とうと努める事が一般的である。この均衡を保とうと努めることの一つがNot For Meの精神なのである。SNSを使用していれば毎日のように、他のオタクの意見に賛同できない、この人の知識は間違っている、この人は過剰な思想を持っている、といった他人に対する非難の意識を持つことがある。しかし、それにいちいち首を突っ込んでいたら、きりがない。結局オタクのコミュニティは、現実社会で培った人間的背景、感性、思想、個性といったいわば人間の土台となるものを一切無視して、ただ同じ「好き」という感情を持ち合わせた人たちが集っているのだから、わかり合えなくて当然なのである。だからこそ、表向きでは聞き流したり、話を合わせたりすることで、一時の均衡を保つのである。

本レポートで挙げた様々なオタクの価値の強要は、聞き流したり、関わらないようにしたり、自身の意見と反する人と距離をとらず、むしろ近づきに行っている行為と言えるのではないだろうか17。完全に分かり合えないからこそ、距離を取り合うことは他人の価値観を尊重する上で、また自身の精神衛生上も大事なことなのである。

ここまでの話であれば、大人な対応をするオタクもいるから、そういう人たちと仲良くなりたいと、思うかもしれないが、実際は多くのオタクが複数のアカウントを持っており、いわゆる裏アカウントを駆使して、自身では仲が良いと思っているオタク仲間に対しても、表向きは聞き流しながら、影では嘲笑ったり、非難することが一般的なのである。更に、裏アカウントで投稿したものを、他の誰かが裏アカウントで非難するといったように、憎しみや妬みの連鎖は繋がることもある。現実社会の人間関係と同様に、SNSにおいても人は、裏では他人を非難して、表では体裁を保つのである。好きなモノに対するこだわりや、愛情が深いという事は、どうしても利己主義に陥りやすい。自分の利益の為なら、仲の良かったオタクを裏切ることも容易と考えるオタクも数多く存在する。また、他のオタクを利用するために近寄ってきて、用が済んだら見捨て、裏アカウントで悪口を言うという事も日常茶飯事である。そのような実態を知らない若者のオタクやライトファンたちが、もし趣味のサンクチュアリーとしてオタクのコミュニティを認識しているのならば、本レポートを参考にオタクのコミュニティに参加することに対するリスクについて、今一度考えてもらいたいと思う。

15 情報交換はオタク活動をする上で重要な要素であるため、人間関係を遮断するわけではなく、自身の価値観は誰にも理解できないし、他のオタクよりも高貴なモノであると、自身の中で思い込み、むしろ他のオタクのコンテンツ消費に対するスタンスを非難せず、表面的には良好な関係を築く者も多い。

16 あるべき論とは、オタクが自身のオタクとしての理想像を重ね合わせている。これだけ消費しているから、これだけ知っているからと、理想にたどり着くまでの過程を各々踏んでいるため、オタクなら最低でもこれくらい知っていなきゃ、最低でもこれは持っていなきゃと、過去の経験則から他のオタクを測る尺度を見出す。そのため、他のオタクがオタクを自称していると、当然自分が消費してきただけのお金や時間を消費してて、自分以上の知識を持っているんだろうな、という自分のオタクの歴史やオタク活動の水準と他人とを比較してしまう。また、オタクならこうあるべきというのは、自分がしているからこそ言える事であり、かつ自分自身が特定のオタクに対して劣等感や負い目があるからこそ、追いつきたいというモチベーションの上に成り立つ。有名なオタクに比べたらまだまだ自分はオタクの端くれにも置けない、というある意味謙虚な姿勢があるからこそ、自分よりも充実したオタク活動をしていないオタクに対して、「自分はオタクを名乗ることを躊躇しているのに、あなたはオタクを名乗っている。ならそれなりの活動や消費をしているということだよね」とある意味皮肉の念を込めて期待をしているのである。

17 炎上させたいという意識や承認欲求を充足したいという点からあえて近づいていく者も多くいることを留意しておく。

(2022年05月10日「基礎研レポート」)

03-3512-1776

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【オタクのコミュニティは本当にオタクにとってのサンクチュアリー(保護区)なのか。-利己主義と排他主義が生むオタクのコミュニティの実態】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

オタクのコミュニティは本当にオタクにとってのサンクチュアリー(保護区)なのか。-利己主義と排他主義が生むオタクのコミュニティの実態のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!