- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- デジタル遺品を取り巻く現状~急がれる共通ルールの整備~

デジタル遺品を取り巻く現状~急がれる共通ルールの整備~

坂田 紘野

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

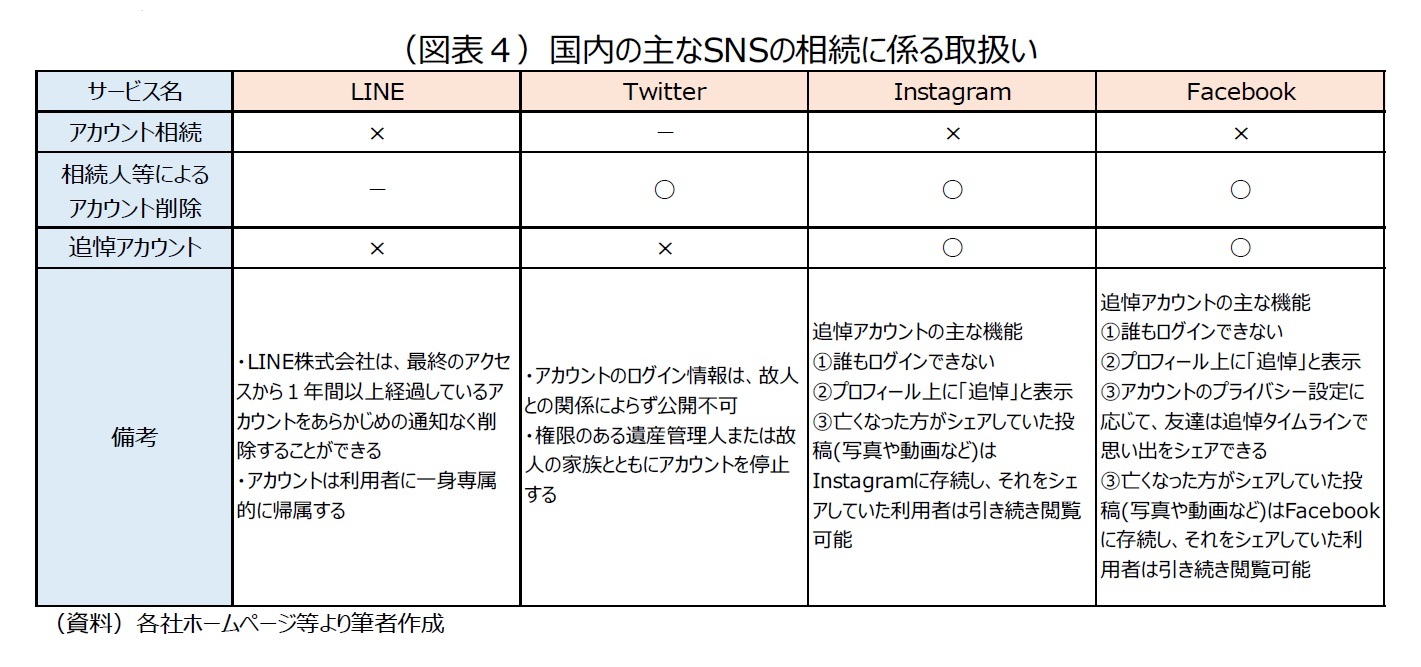

利用者が死亡した際のSNSのアカウント等の取扱いについては、サービス提供事業者の多くが、あらかじめ対応方法を規定している。(図表4)もっとも、アカウント等をそのまま引き継ぎ、相続人等が故人のアカウントを使用することを認めている事業者はほとんどない。これは、故人や、故人とやり取り等を行っていた人のプライバシーの保護などの観点からの措置であると考えられる。

一方で、遺族等の求めに応じて、一定の対応を行っている事業者も存在する。例えば、Twitterは遺族等の求めに対応する形で、故人のアカウントを削除することが可能であると示されている。また、FacebookやInstagramといったメタ社(旧フェイスブック社)のサービスにおいては、故人のアカウントの削除のほかに、「追悼アカウント」の設定も選択することが可能になっている。

4――デジタル遺品との関わりが今後想定されるテーマ

デジタル社会はますます進展しつつあり、それに伴い、デジタル資産の在り方も一層多様化しつつある。そのため、今後はデジタル遺品となった際の取扱いが定まっていないようなデジタル資産が登場することが想定される。例えば、足もとでは、非代替性トークン(Non- Fungible Token:NFT)やメタバースが大きな注目を集めている。これらの詳細については本稿では触れないが、デジタル遺品と関連すると思われるトピックとして、デジタル資産の管理手段としてNFTを活用した場合に、NFTに対する「所有権」をどのように位置づけるかという問題が挙げられる。これは、NFTの「所有者」が亡くなった場合に、その権利関係がどのように変わるかに関わるという点で、デジタル遺品とも密接に関連する。先ほども述べた通り、民法上所有権は「物」(=有体物)にのみ認められているため、データであるNFTにそのまま適用することはできないように思われる。NFTに関する権利を誰がどのように保障するべきかについては、今後の論点となりうるだろう。

デジタル「遺品」という観点からは、日本で高齢人口が急速に増加している現状も今後に影響を及ぼすだろう。内閣府の高齢社会白書(令和3年版)によると、2020年時点で28.8%であった日本の高齢化率15は20年後の2040年には35.3%に達すると推計される。また、20年後に高齢者(65歳以上)となる50代、60代の現在のインターネット利用率はそれぞれ約95%、約83%となっている16。

これまでも、比較的若くして亡くなる方の相続の場面等でデジタル遺品が問題になるケースは存在していた。しかし、実態としては、亡くなる方は高齢者が多く、そのような方々がデジタルを活用している割合はそれほど高くなかったため、デジタル遺品への対応についてトラブルが発生し、社会的な課題となる機会は必ずしも多くなかった。だが、今後はデジタルを活用していた方がなくなるケースが増加していくことはほぼ確実である。それに伴い、デジタル遺品に関するトラブルが多く発生することにもなりかねない。

また、本人の意思の確認が困難になるという観点からは、高齢化等が原因で判断能力が低下してしまった人がデジタル上に保有するデータ等の関わり方も今後の問題となりうるのではないかと思われる。超高齢社会が続く中、法律上曖昧な部分の多い現状のままでは、今後ますますトラブルが発生する事態が懸念される。例えば、判断能力が低下してしまったことが原因で保有するデジタル資産の所在が分からなくなってしまい、家族等が対応に困ってしまうケースなどが想定される。

そのような事態を回避するために、デジタルを利用する人それぞれがあらかじめ備えておくことが重要であることは間違いない。一方、それと同時に、更なる超高齢社会の到来を見据えた行政や事業者の取組みもまた、重要となっていくだろう。

14 総人口における65歳以上の人口が21%を超えているような社会を指す。

15 総人口に占める65歳以上人口の割合

16 総務省「令和2年通信利用動向調査」(過去1年間のインターネット利用経験)(無回答を除く)

5――おわりに

今後は、デジタル遺品に関わるトラブルの発生をできる限り回避すべく、体制整備を進めていくことが一層求められていくのではないか。具体的にはデジタル遺品の取扱いについての法整備を進めたり、関係する省庁や事業者等が共同でガイドラインを策定したりすることで、共通のルール整備を行うことが必要となるのではないかと思われる。そうすることがサービス利用者やその家族等にとって将来の予見性を確保することにつながり、更なるデジタル社会の進展にもつながるだろう。今後に向けた議論が進展することが期待される。

(2022年04月18日「基礎研レポート」)

坂田 紘野

坂田 紘野のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/03/14 | 「中間層」について考える | 坂田 紘野 | 研究員の眼 |

| 2024/01/11 | 少子化問題に影を落とす若年層の経済状況 | 坂田 紘野 | 基礎研マンスリー |

| 2023/12/21 | 家計金融資産の日米比較~なぜ日本は現金・預金が多いのか~ | 坂田 紘野 | 研究員の眼 |

| 2023/11/02 | 少子化問題に影を落とす若年層の経済状況 | 坂田 紘野 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【デジタル遺品を取り巻く現状~急がれる共通ルールの整備~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

デジタル遺品を取り巻く現状~急がれる共通ルールの整備~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!