- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 世界経済 >

- ロシア経済悪化の他国・地域への影響

ロシア経済悪化の他国・地域への影響

経済研究部 主任研究員 高山 武士

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――要旨

本稿では、国際産業連関表を用いてロシアとその他の国々の経済的なつながりを把握することで、世界の各国・地域におけるロシア経済低迷の反作用がどの程度ありそうかを定量的に把握したい。

得られた主な結果は以下の通りである。

・ロシア経済の落ち込みの他国・地域への影響は、「(1)ロシアの供給減少による影響」と「(2)ロシアの需要減少による影響」の2つに分けられる

・経済規模対比でみた「(1)ロシアの供給減少による影響」は、チェコやトルコといった国への影響が大きい。次いでイタリアやドイツといったユーロ圏の国々や韓国が上位に位置する。一方、米国やオーストラリアの影響度は主要国のなかでもかなり小さい。

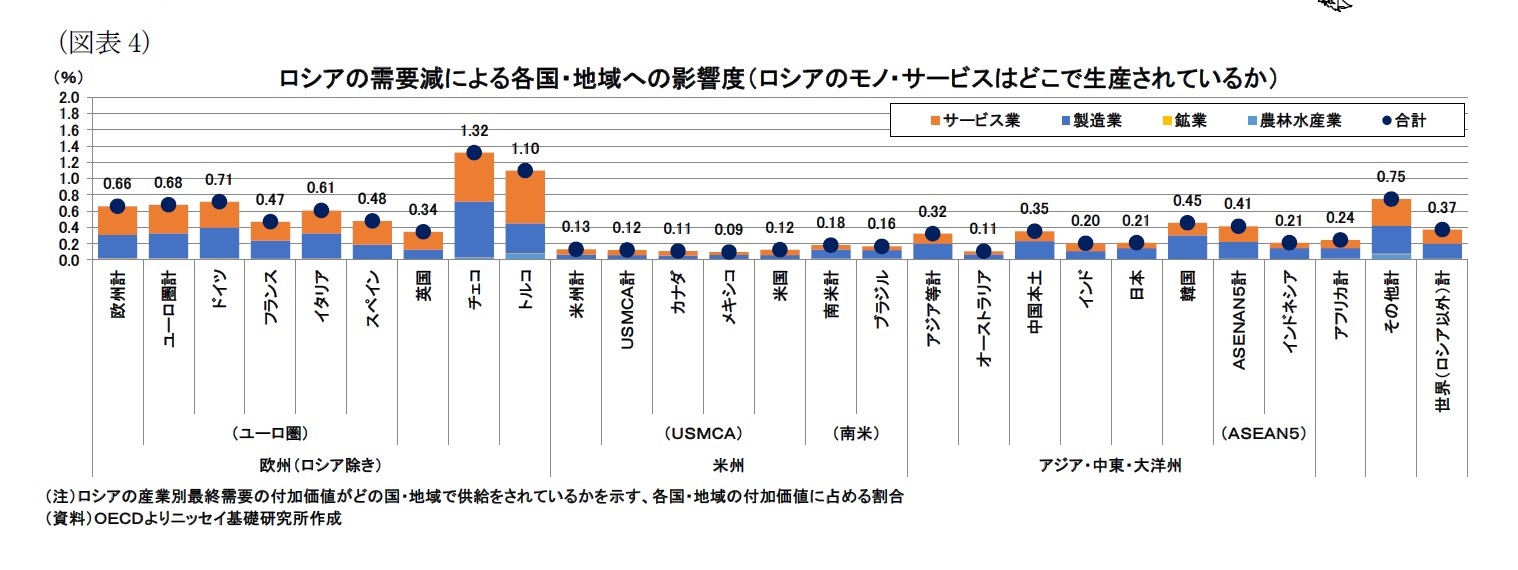

・「(2)ロシアの需要減少」の影響度合いは「(1)ロシアの供給減少」の影響度合いに類似している。

・定量的には、例えば、仮にロシアの全産業で一律に10%の供給が止まったとすると、比較的影響の大きいユーロ圏で経済対比0.071%の最終需要が減る程度の関係である。

・ただし、これは「反作用」の定量評価としては過小評価である可能性が高い。負の供給ショックがもたらす物価上昇や生産量の減少は加味していない。供給ショックが波及する過程で川上の供給不足以上に川下の最終需要が減少する可能性もある。

・また、経済・金融制裁によって産業連関構造が大きく変化し、制裁国である西側諸国とのつながりは縮小する一方で、それ以外の地域とのつながりがむしろ拡大する(ロシアからの供給が増える)といった変化が想定される点にも留意する必要がある。

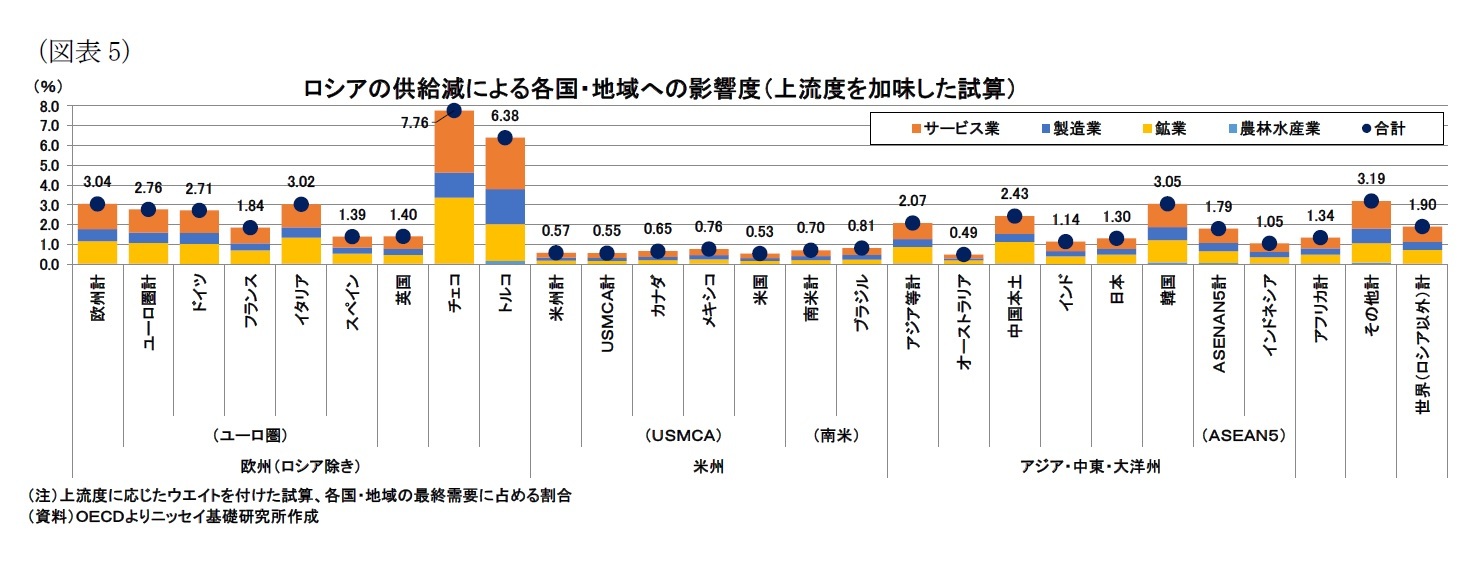

・なお、川上の供給不足以上に川下の最終需要が減る可能性を一定加味した試算も行ってみた。その結果、影響度合いが大きい国は、チェコやトルコ、イタリア、ドイツ、韓国といった国となっている。

2――付加価値でみた地域間の取引

現時点で経済への影響を把握することは容易ではないが、本稿では、国際産業連関表を用いてロシアとその他の国々の経済的なつながりを把握することで、世界の各国・地域におけるロシア経済低迷の反作用がどの程度ありそうかを定量的に把握したい1。

なお、本稿では2018年の産業連関構造を前提としているが、実際には経済・金融制裁によってサプライチェーンが再構築され、産業連関構造は大幅に変化すると見られる。また需給バランスの崩れからインフレを通じて各国の産業に幅広い影響が及ぶことも想定される。そのため、本稿の分析結果がそのまま影響度の違いとして顕在化するとは言えないが、経済への影響を見る上でのヒントにはなると考えている。

そこで、本稿では、国際産業連関表を用いて以下の2種類の構造を調査する。

ひとつは、「(1)ロシアで供給されるモノ・サービスがどの国・地域で使われているか」、次が「(2)ロシアで需要されるモノ・サービスがどの国・地域で生み出されたものか」である。

(1)はロシアからの輸入、(2)はロシアへの輸出に類似した概念だが、本稿では付加価値(最終需要)に着目しており、端的には、付加価値ベースで見た際の「ロシア産商品の消費地((1))」と「ロシアで消費される商品の原産地((2))」のようなものである2。

1 国際産業連関表を作成・公表している団体は複数あるが、本稿はOECDの公表する国際産業連関表(OECD Inter-Country Input-Output (ICIO) Tables)〔2021年度版〕を基に分析している。OECDが公表する最新の産業連関表は2018年が対象である。また、作成される国際産業連関表は、公表主体によってその数値に差異が生じる点などには留意する必要がある。

2 具体的には、(国・産業別の(1)の金額の列ベクトル)=(最終需要率の対角行列)×(ゴーシュ逆行列(の転置))×(付加価値の列ベクトルのうちロシア分)、(国・産業別の(2)の金額の列ベクトル)=(付加価値率の対角行列)×(レオンチェフ逆行列)×(最終需要の列ベクトルのうちロシア分)である。

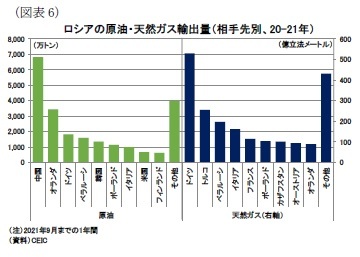

さて、まず(1)については図表1のような関係にある。ロシアが生み出す付加価値1兆5920億ドルのうち、3710億ドル(23.2%)が海外で消費や投資に使われている。さらにそのうちの41.6%にあたる1540億がユーロ圏を中心とする欧州の最終需要であり、欧州との結びつきが深いことが分かる。それ以外では中国が670億と大きい。また、ロシアではエネルギーに関する付加価値を多く供給しており、幅広い国へ付加価値が供給されているのも特徴的と言える。

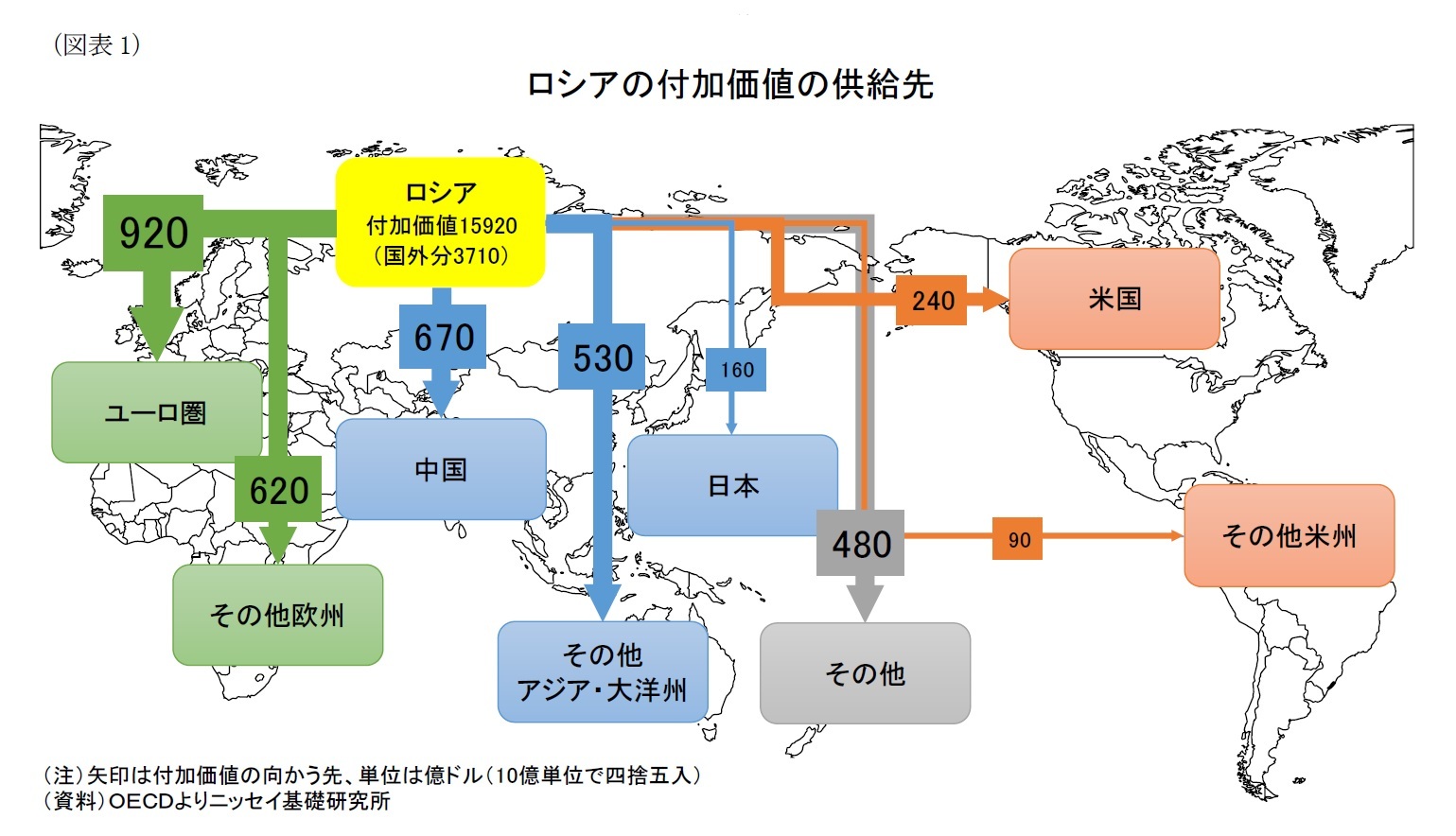

したがって、ロシアの供給が滞るとユーロ圏を中心にその分の需要ができなくなる。図表1で金額ベースでの大まかな影響が把握できるが、経済規模の大きい国・地域ほど金額ベースの影響も大きくなることが想像される。そこで、各国・地域の経済規模(最終需要)と比較してどの程度の影響度合いかをみたものが図表2となる。

この図表からは、経済規模対比でチェコやトルコ3といった国への影響が大きいことが分かる。次いでイタリアやドイツといったユーロ圏の国々や韓国が影響度では上位に位置する。一方、米国やオーストラリアの影響度は主要国のなかでもかなり小さいと言える。

なお、図表2ではロシアの産業別の付加価値を示している。ロシアが世界でも主要なエネルギー供給先ということもあり、鉱業による付加価値が多く輸出されていることも読み取れる。

3 トルコは外務省などでは中東として分類されているが、本稿では欧州として扱っている。

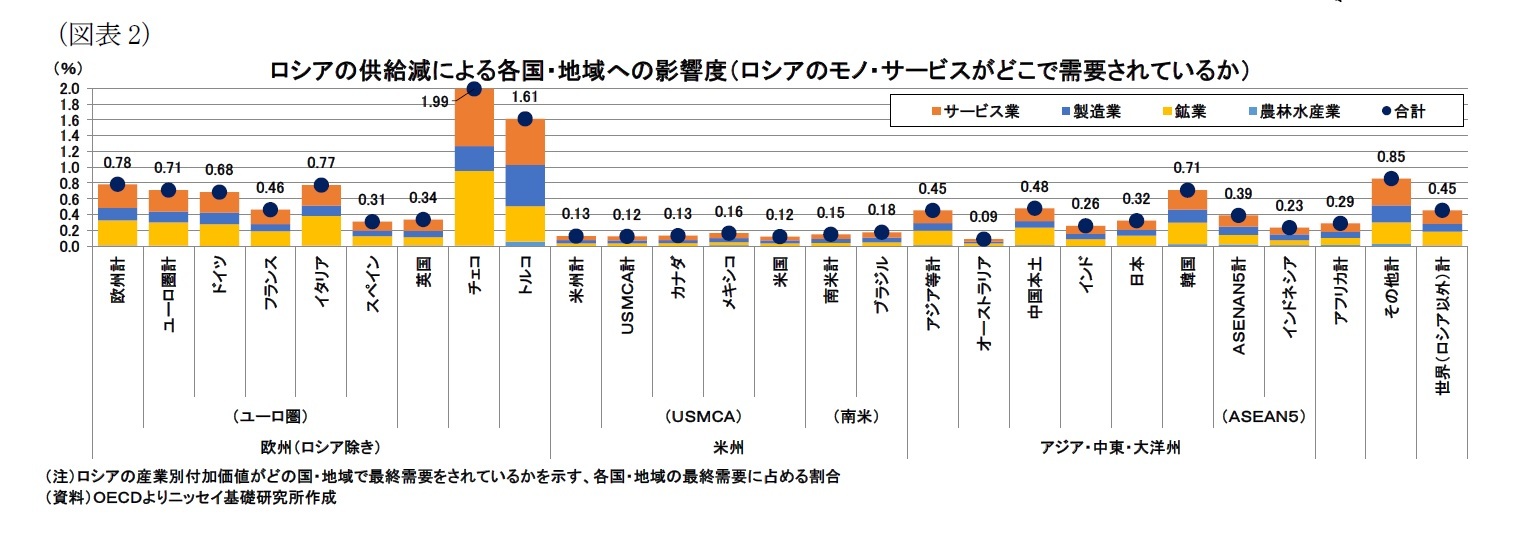

次に「(2)ロシアで需要されるモノ・サービスがどの国・地域で生み出されたものか」については図表3のような関係にある。

ロシアの最終需要1兆4290億ドルのうち、3010億ドル(21.1%)が海外の付加価値で構成されている。さらにそのうちの42.8%にあたる1290億がユーロ圏を中心とする欧州の付加価値であり、こちらもデータからも欧州との結びつきが深いことが分かる。中国が470億ドルと大きいことも同じである。なお、米国については若干ではあるが、①の結びつきより②の結びつきの方が大きい。これは米国が生産のための原材料をあまりロシアに依存していない一方で、ロシア向けのモノ・サービスを多く提供していることを示唆している。例えば、ロシアで販売されるアップルのスマートフォンやパソコン、あるいはロシアで利用できるビザやマスターカードといった決済サービスの付加価値の一部が米国産であることなどはイメージしやすい。そして、これらの企業はいずれも、ロシアのウクライナ侵攻を受けてモノ・サービスのロシアでの提供を停止している。

また、各国・地域の経済規模(付加価値)比でみた影響度合いは図表4のようになる。経済規模比でみた影響度合いの大きさは、(1)でみた図表2で見た影響度合いと類似していることが分かる。

3――影響度合いの評価

ここで改めて、図表2の数値の意味を考えて見る。これは「ロシアからの供給が完全にとまった際、各国・地域でのどれだけのモノ・サービスが利用できなくなるか(最終需要がどれだけ減るか)を示している」と解釈できる。例えば、ユーロ圏では経済規模対比で0.71%の最終需要が減ることになる。今回の経済・金融制裁でロシアの供給が完全にとまることは考えにくいが、仮にロシアの全産業で一律に10%の供給が止まったとすると、ロシアからの供給量が10分の1に減るため、例えばユーロ圏では経済対比0.071%の最終需要が減る、と解釈できることになる。

ただし、「反作用」の定量評価としては過小評価である可能性が高い点に留意する必要がある。

例えば、マクロ経済理論では負の供給ショックは物価上昇と生産量の減少をもたらすとされる。冒頭でも少し触れた通り、すでに高インフレの影響は懸念されているが、今回はそうした影響を分析したわけではなく、2018年の経済構造(各国間の産業のつながり)を調べているにすぎない。金融取引(国際与信、対外直接投資など)が減少することによる影響も加味されていない。

他にも、コロナショックで明らかになったように、電線(ワイヤーハーネス)や半導体などの部品不足が自動車などの川下の最終財生産を止めてしまうことがある。自動車の価格(付加価値)から見れば不足部品の価格(付加価値)はごくわずかだが、途中の生産工程が止まり最終需要は急減しうる。つまり、供給不足の影響は川上の影響より川下の影響が大きくなっている可能性が指摘できるだろう。

最後の影響については、例えば供給網の上流に位置するほど下流の最終消費への影響度が増すとして、ウエイトを付けて計算すると図表5のようになる4(図表5)。ウエイトの付け方を変えれば影響度合いも変わるが、いずれにせよ欧州経済への影響は他国・地域よりも大きいことが示唆される。

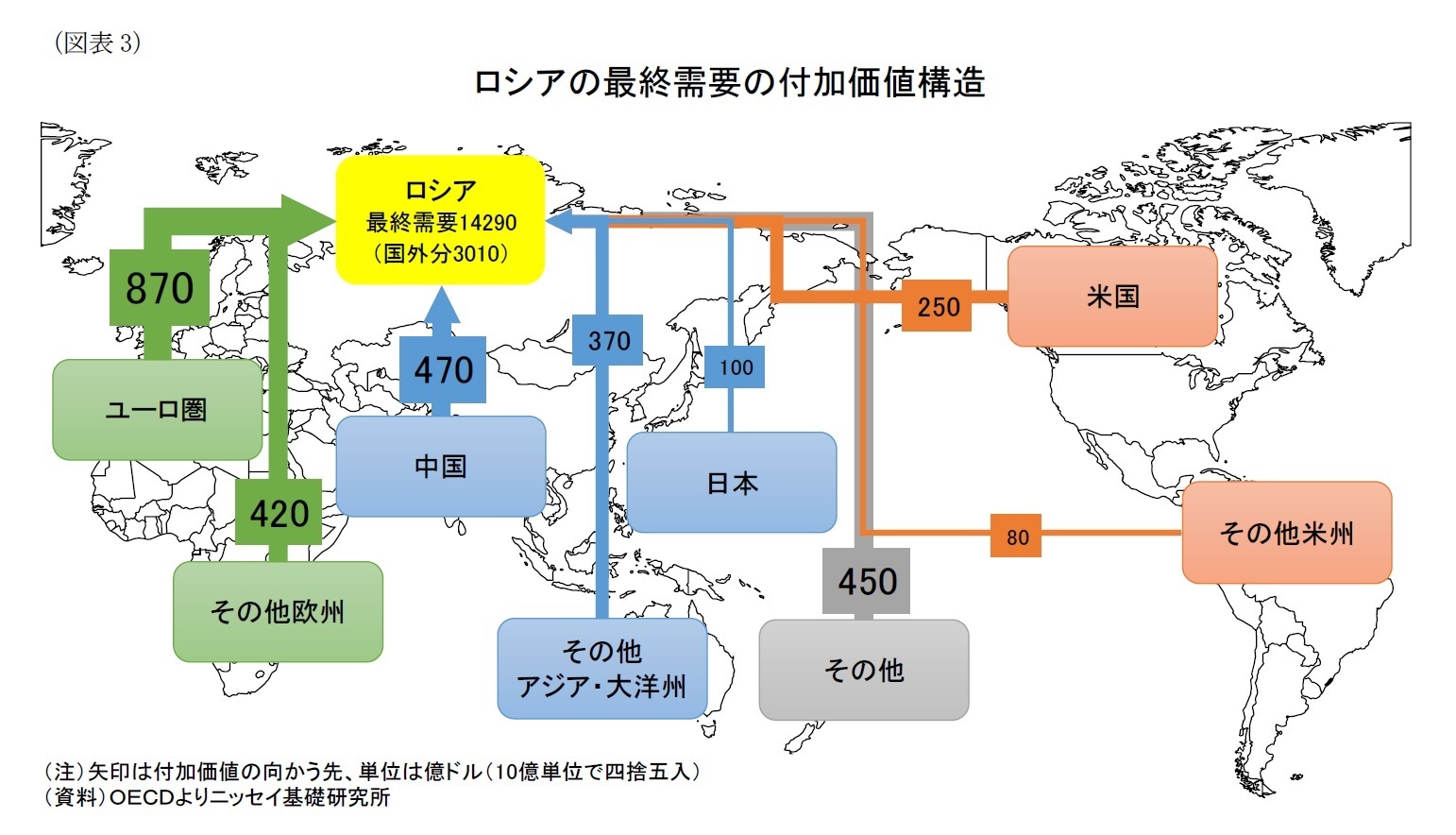

以上、ロシア経済の鈍化による他国・地域への影響を見てきた。図表5からは影響度は欧州や韓国、中国で大きいことが分かる。端的にはこれらの国がロシアからエネルギー供給を大きく受けていることを反映している(図表6)。

以上、ロシア経済の鈍化による他国・地域への影響を見てきた。図表5からは影響度は欧州や韓国、中国で大きいことが分かる。端的にはこれらの国がロシアからエネルギー供給を大きく受けていることを反映している(図表6)。ただし、これも冒頭で触れたが、経済・金融制裁によって産業連関構造が大きく変化し、例えば制裁国である西側諸国とのつながりは縮小する一方で、それ以外の地域、例えば中国などとのつながりはむしろ拡大する(ロシアからの供給が増える)といった変化が想定される点には留意する必要があるだろう。

4 (上流度を加味した国・産業別の(1)の金額の列ベクトル)=(最終需要率の対角行列)×(ゴーシュ逆行列(の転置)の2乗)×(付加価値の列ベクトルのうちロシア分)として算出している。これは、(生産金額の列ベクトル)=(B)×(生産金額の列ベクトル)+(付加価値の列ベクトル)として、係数行列Bを定義し、単位行列IとBを用いて(ゴーシュ逆行列)=(I-B)-1となるようにBを定義すれば、((1)の金額の列ベクトル)=(最終需要率の対角行列)×「(I+B2+B3+B4+…)」×(付加価値の列ベクトルのうちロシア分)と変形できる。上流度を加味した(1)の金額の列ベクトルは「」の中身を(I+2B2+3B3+4B4…)とウエイトをつけたものになっている。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年03月09日「基礎研レター」)

03-3512-1818

- 【職歴】

2006年 日本生命保険相互会社入社(資金証券部)

2009年 日本経済研究センターへ派遣

2010年 米国カンファレンスボードへ派遣

2011年 ニッセイ基礎研究所(アジア・新興国経済担当)

2014年 同、米国経済担当

2014年 日本生命保険相互会社(証券管理部)

2020年 ニッセイ基礎研究所

2023年より現職

・SBIR(Small Business Innovation Research)制度に係る内閣府スタートアップ

アドバイザー(2024年4月~)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

高山 武士のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/15 | 英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/14 | ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | ユーロ圏失業率(2025年8月)-失業率は6.3%で低水準だがやや悪化 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ロシア経済悪化の他国・地域への影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ロシア経済悪化の他国・地域への影響のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!