- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- データで見るコロナ禍の行動変容(1)-個人消費および雇用情勢の概観

データで見るコロナ禍の行動変容(1)-個人消費および雇用情勢の概観

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~コロナ禍における消費行動や働き方の変容状況は?

このような中で、ニッセイ基礎研究所では2020年6月からおよそ3ヶ月毎に「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査1」を実施している。調査は2021年12月で第7回となり、コロナ禍における行動変容について一定のデータが蓄積された。

よって、本稿を皮切りに数回に分けて、コロナ禍における消費行動や働き方について、主な行動を取り上げながら、その変容状況についてデータで確認しながら報告していきたい。

初回の本稿では、これまでの個人消費全体の動きや雇用情勢などのマクロ状況を概観し、次回から調査結果を用いた具体的な行動変容について報告する。

1 調査対象は全国に住む20~74歳の男女約2,500名(第4回までは20~69歳の男女約2,000名)、インターネット調査、株式会社マクロミルのモニターを利用。

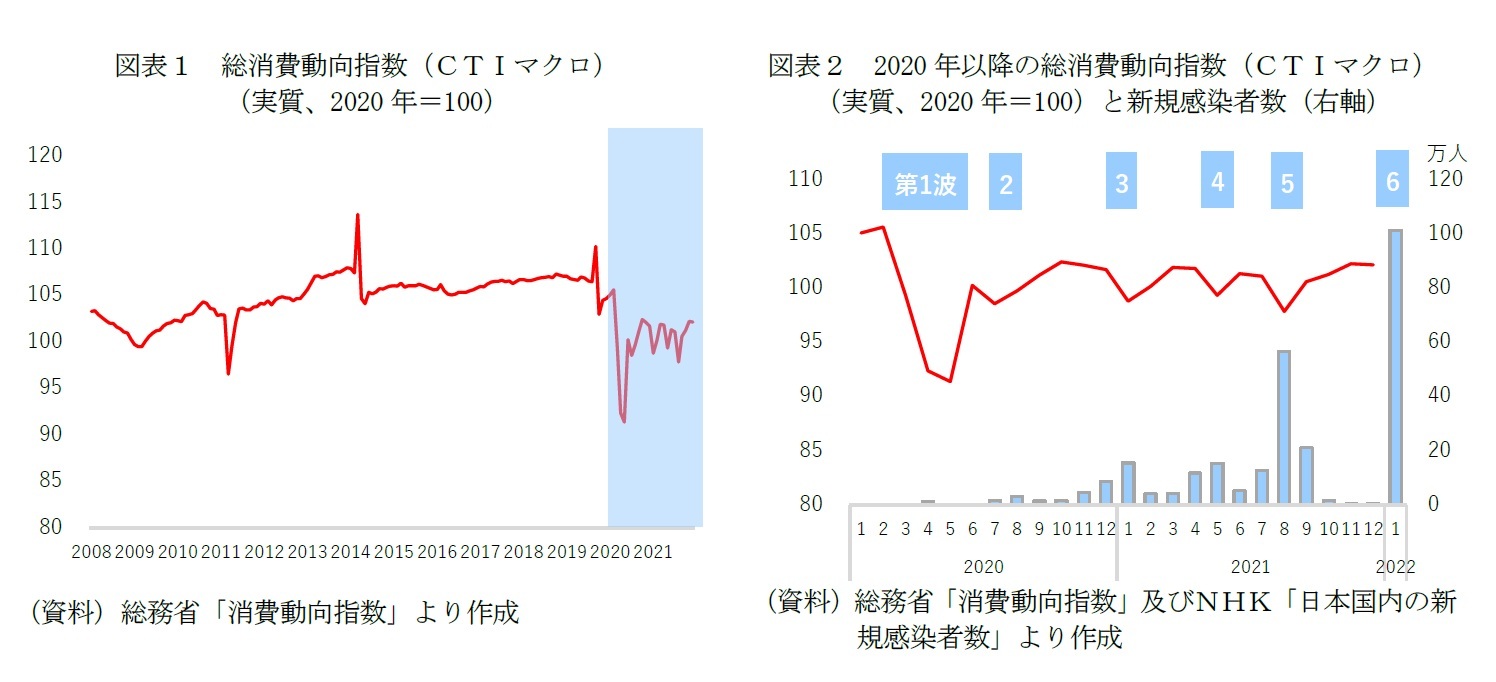

2――個人消費全体の動き~コロナ禍の個人消費は感染状況と連動、感染状況の制御が消費拡大の鍵

また、コロナ禍の2020年以降について新規感染者数とあわせてみると(図表2)、当初と比べて感染者数が格段に増えているために見難いようだが、感染者数が増えて緊急事態宣言等が発出されると個人消費は下向き、状況が改善すると個人消費は上向くことを繰り返している。2021年10月以降、いわゆる感染拡大第5波のデルタ株による感染拡大が収束した後、個人消費は再び上向いたが、12月に国内でもオミクロン株による感染が確認されたことを受けて鈍化し、コロナ前の水準には戻っていない。そして、2022年1月の統計はまだ公表されていないが、オミクロン株による爆発的な感染拡大によって、まん延防止等重点措置が発出された地域が増えることで、個人消費は再び下向いていることは容易に想像がつく。

つまり、コロナ禍において個人消費は感染状況と連動しており、今後の個人消費の改善を考える上では、いかに感染状況を制御できるかが鍵だ。具体的にはワクチンの追加接種の更なる促進や経口治療薬の流通に加えて、オミクロン株による感染拡大下では、感染早期に発症して重症化しにくいと見られる特徴に合わせて待機期間の短縮等の措置が講じられたが、その時々の感染拡大下において適切な対応を迅速に取ることで、いかに社会経済活動と両立させていけるか等があげられる。

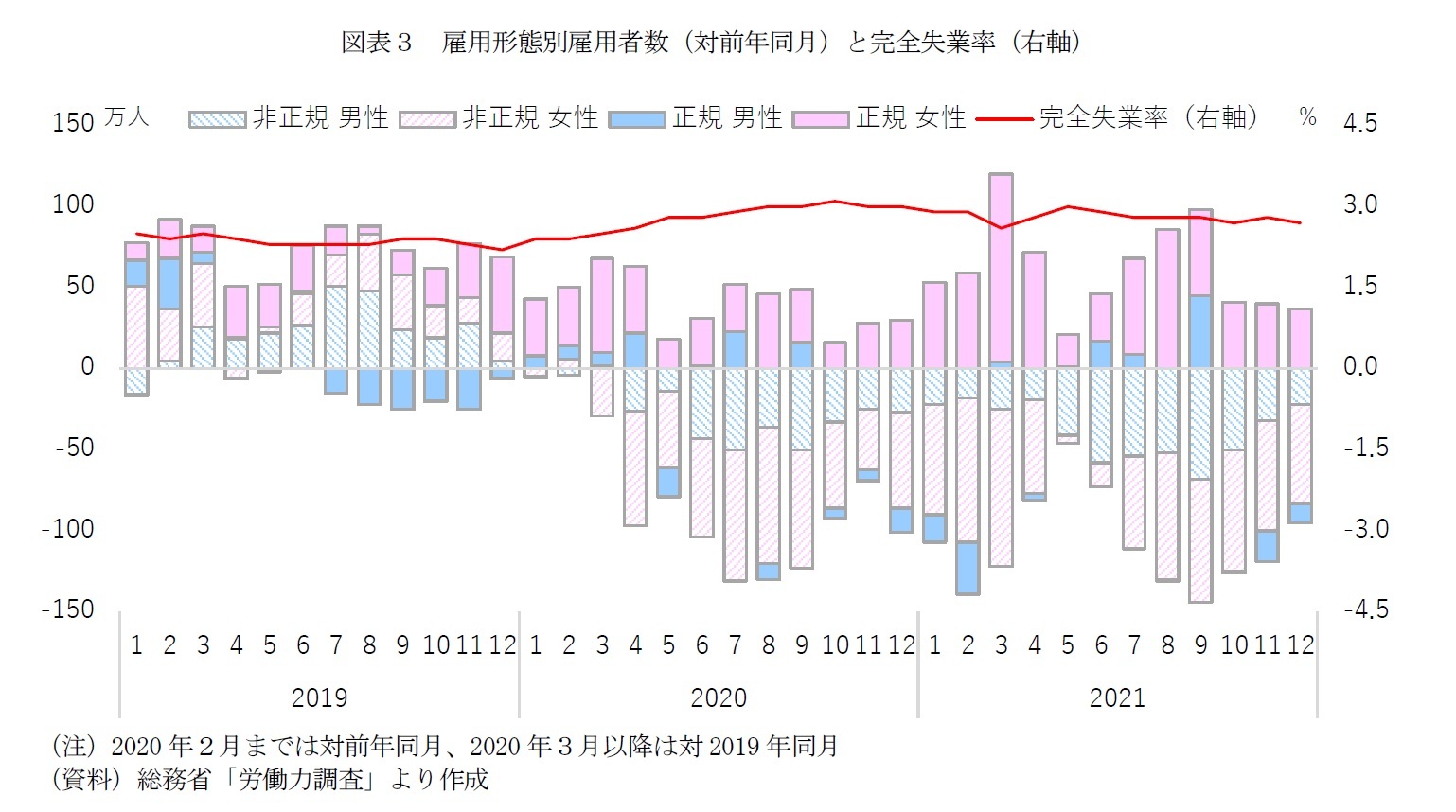

雇用環境については次項で見るが、コロナ前から正規雇用者と非正規雇用者の待遇格差などが問題視され、同一労働同一賃金の導入等によって格差是正が進められていたが、コロナ禍によって一層分断が生じている。

また、物価高については、これまで日本では原材料やエネルギー価格の高騰、人手不足などによるコスト増は企業が吸収することで消費者物価の上昇が抑えられていたが、徐々に価格転嫁の動きが生じている。総務省「消費者物価指数」の調査対象品目を見ると、前年同月と比べて価格が上昇した品目数が徐々に増加しており、食料を中心に物価上昇の裾野が広がっている2。

2 斎藤太郎「消費者物価(全国22年1月)-エネルギー、食料の上昇ペースが加速し、コアCPI上昇率は22年度入り後に1%台後半へ」、ニッセイ基礎研究所、経済・金融フラッシュ(2022/2/18)

3――雇用情勢~コロナ禍による打撃と需要増による業種や雇用形態に見える雇用者間の分断の深まり

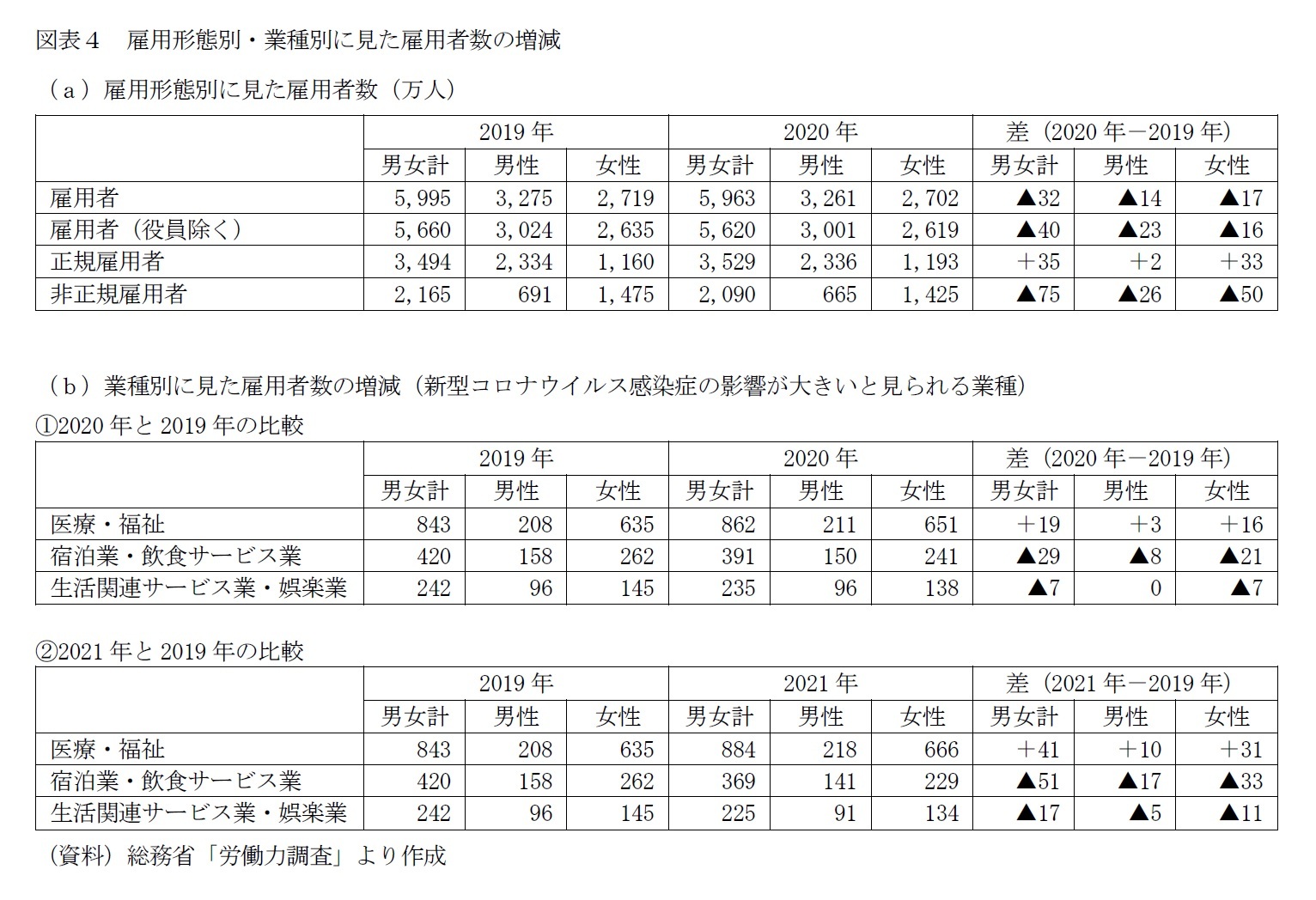

また、コロナ禍の影響が大きいと見られる業種の状況を見ると、2020年の宿泊業・飲食サービス業の雇用者数は前年より▲29万人(男性▲8万人、女性▲21万人)、生活関連サービス・娯楽業では▲7万人(男性±0万人、女性▲7万人)減少する一方、医療・福祉では+19万人(男性+3万人、女性+16万人)増加している(図表4(b)①)。なお、いずれも従来から雇用者に占める女性の割合が高く、2019年では宿泊業・飲食サービス業は62.4%、生活関連サービス業・娯楽業は59.9%、医療・福祉は75.3%を占める(2020年や2021年も同程度)。

また、業種別の数値は2021年の値も既に公開されており、雇用者数は宿泊業・飲食サービス業や生活関連サービス業・娯楽業では一層減少する一方、医療・福祉では一層増加している(図表4(b)②)。

また、失業率は、2%台前半で推移していたコロナ前の2019年と比べれば、コロナ禍の2020年以降は上昇しているが、雇用者数の増減状況と比べると大きな変化とは言えないようだ。これは、非正規雇用者は減少する一方、正規雇用者は増加することで、2020年の雇用者(役員を含む)全体では▲32万人の減少にとどまるとともに、就業の意思のない非労働力人口が増えていること(2019年4,197万人、2020年4,204万人で+7万人)、また、政府による雇用調整助成金の延長が続くことで、労働時間を調整することなどによって雇用が維持されていることがあげられる。

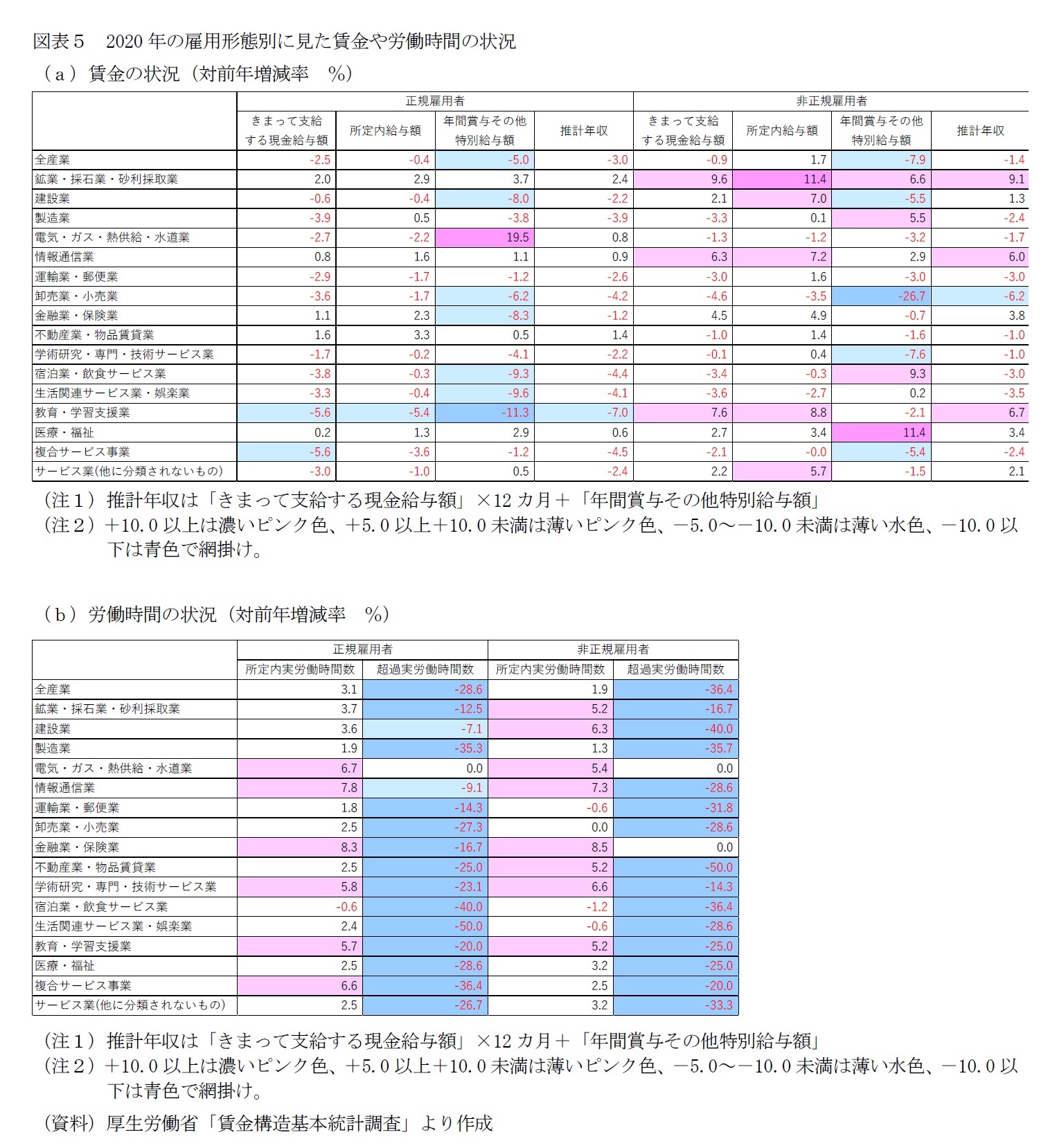

2020年の賃金や労働時間の状況について見ると、全産業では正規・非正規ともに、2019年より超過実労働時間数が減少することで(正規・非正規ともに月平均▲4時間、増減率は正規▲28.6%、非正規▲36.4%)、きまって支給する現金給与総額(超過労働給与額を含む)がやや減少し(正規▲2.5%、非正規▲0.9%)、年間賞与その他特別給与額も減少することで(正規▲5.0%、非正規▲7.9%)、その結果、推計年収はやや減少している(正規雇用者は▲3.0%、非正規雇用者は▲1.4%)(図表5)。

なお、正規雇用者は給与総額の減少幅が非正規雇用者より大きく、また、年収に占める賞与等の割合が非正規雇用者より高く(2020年で正規雇用者20.2%、非正規雇用者7.5%)、賞与等の減少の影響を受けやすいため、正規雇用者の方が非正規雇用者と比べて推計年収の減少幅がやや大きくなっている。また、推計年収は正規・非正規ともに男性の方が女性より減少している(図表略)。

つまり、雇用者数については非正規雇用者の減少(特に女性)が目立つが、雇用が維持されている雇用者の賃金については正規雇用者の方がやや減少している。

非正規雇用者で推計年収の増減率が全産業平均を下回るのは、卸売業・小売業(▲6.2%)や生活関連サービス業・娯楽業(▲3.5%)、宿泊業・飲食サービス業(▲3.0%)、運輸業・郵便業(▲3.0%)、製造業(▲2.4%)、複合サービス事業(▲2.4%)、電気・ガス・熱供給・水道業(▲1.7%)であり、正規雇用者で全産業平均を下回った業種のうち、教育・学習支援業以外の全てを含む。なお、この中で卸売業・小売業は年間賞与その他特別給与額が▲26.7%減少している。また、これらの業種の推計年収の増減率は、卸売業・小売業(男性▲8.2%、女性▲1.9%)で男性の減少幅が、生活関連サービス業・娯楽業(男性+0.1%、女性▲6.3%)や電気・ガス・熱供給・水道業(男性▲1.3%、女性▲6.6%)で女性の減少幅が大きいが、その他は男女同程度である(図表略)。

一方、推計年収が増加しているのは、雇用者数の少ない鉱業・採石業・砂利採取業(2020年の雇用者数は2万人)を除けば、正規雇用者では不動産業・物品賃貸業(+1.4%)や情報通信業(+0.9%)、電気・ガス・熱供給・水道業(+0.8%)、医療・福祉(+0.6%)があげられる。また、これらの業種の推計年収の減少率は男女同程度である(図表略)。

非正規雇用者で推計年収が増加しているのは、教育・学習支援業(+6.7%)や情報通信業(+6.0%)、金融業・保険業(+3.8%)、医療・福祉(+3.4%)、サービス業(他に分類されないもの)(+2.1%)、建設業(+1.3%)である。また、これらの業種の推計年収の増加率は、情報通信業(男性+11.7%、女性▲1.4%)では男性が女性を大幅に上回るが、その他は男女同程度である(図表略)。

以上より、前項の雇用者数の増減とあわせて見ると、やはりコロナ禍で苦境に立つ飲食業をはじめとした対面型サービス業では非正規雇用者を中心に雇用者数が減少するとともに、収入も正規・非正規ともに全産業平均と比べて減少している。一方で、需要の増す医療・福祉では正規雇用者を中心に雇用者数が増加するとともに、収入も正規・非正規ともに全産業と比べて増加している。つまり、雇用維持の面だけでなく、収入の面でも雇用者の分断は深まっている。

4――おわりに~個人消費改善に必要なことは感染状況の制御、雇用環境の改善

コロナ禍において個人消費は感染状況と連動しており、個人消費を上向かせるためには、社会経済活動との両立を図るために感染状況を制御していくことが肝要だ。一方で今後の足かせとなるものとしては、長引くコロナ禍における雇用環境の悪化による消費抑制や物価高による家計負担増などが懸念される。本稿で雇用者数や賃金の状況を見た通り、コロナ前から生じていた雇用者間の分断はコロナ禍によって一層深まる様子が見て取れた。

政府はその対応として、成長と分配の好循環による持続可能な経済を実現するとして、経済団体への賃上げ要請やデジタルなど成長産業への労働移動を促すための公的職業訓練の強化などを講じている。雇用環境の改善は個人消費を改善させる上での土台となる。

次稿からは、「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」を用いて、具体的な行動変容について報告する予定だ。

(2022年02月25日「基礎研レター」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【データで見るコロナ禍の行動変容(1)-個人消費および雇用情勢の概観】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

データで見るコロナ禍の行動変容(1)-個人消費および雇用情勢の概観のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!