- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 仕事と生活の調和(ワークライフバランス) >

- 在宅勤務の利用状況から見る郊外や地方移住の可能性

在宅勤務の利用状況から見る郊外や地方移住の可能性

「第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」より

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

コロナ禍以降の人口動態について、総務省の住民基本台帳移動報告を見ると、2021年の1年間で、東京23区への他の道府県からの転入(外国人を含む)は365,174人、転出(同)は380,002人で、14,828人の転出超過となった2。NHKニュースによると、東京23区が転出超過となったのは、現在の方法で統計を取り始めた2014年以降、初めてだという3。同報告によると、転出先の上位3位は神奈川県72,632人、埼玉県63,317人、千葉県50,525人となっており、実際には隣接県への転出が半数を占めている。コロナ禍によって、地方移住が進んだとは言えないが、今後の動向には注目が集まっている。

大企業や大学が東京に集中する状況が変わらなければ、今後、郊外や地方への転出が増えるかどうかの鍵を握る重要な要素の一つは、テレワークがどれぐらい人々の間に浸透、拡大していくかだろう。そこで本稿では、ニッセイ基礎研究所が2021年12月に実施した「第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」結果から、在宅勤務や働き方に関する部分を抜粋し、今後の見通しについて検討したい4。

1 株式会社リクルート『住宅購入・建築検討者』調査(2021年)。

2 e-Stat (https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200523&tstat=000000070001)

3 NHK「NEWS WEB」2022年1月28日より。

4 第7 回調査は2021年12月22~28 日、全国の 20~74 歳の男女を対象にインターネットで実施。有効回答は 2,543 人。調査時点における消費行動などについて、新型コロナウイルス感染拡大前の 2020 年1月頃に比べた状況を尋ねた。

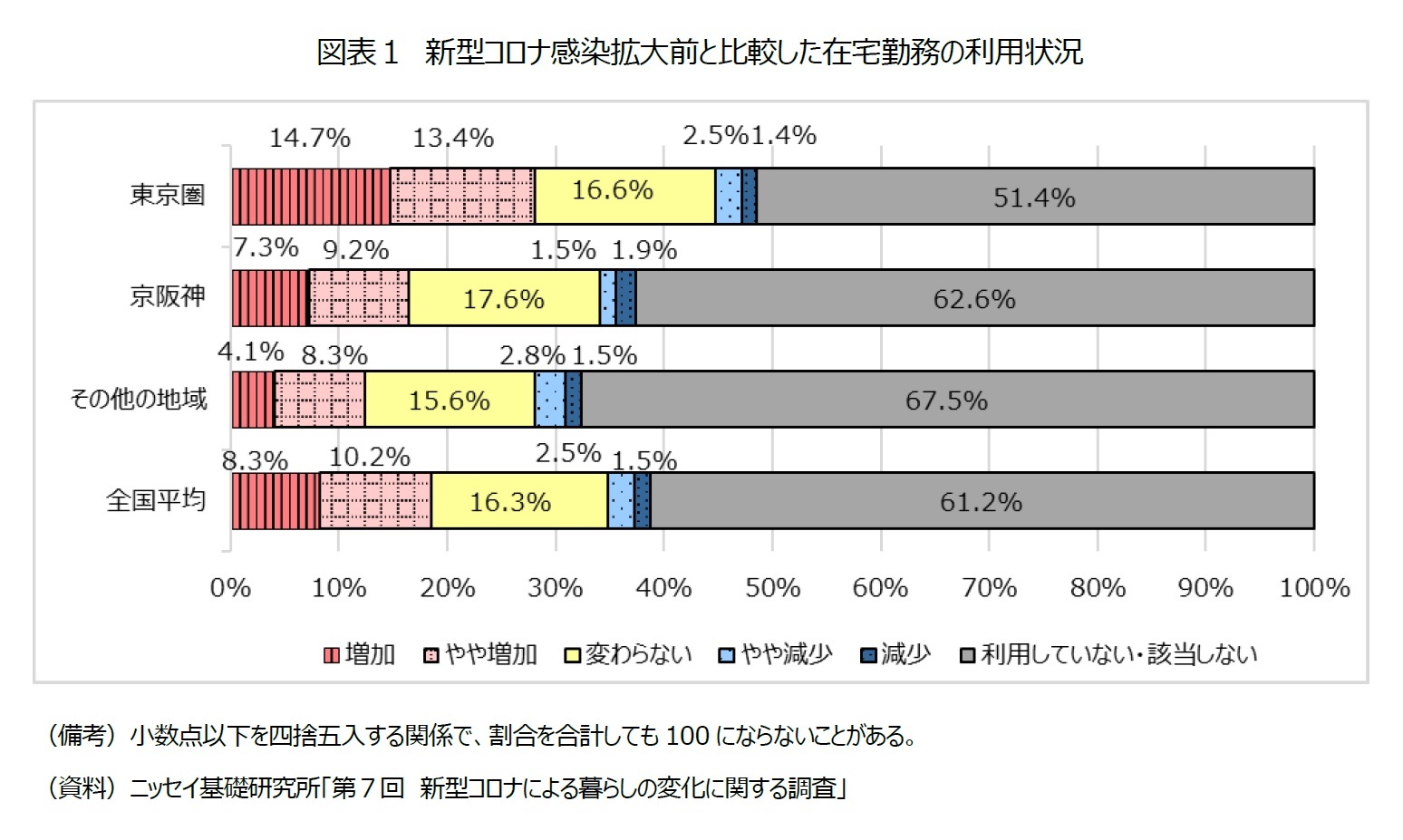

2――エリア別にみた在宅勤務の利用率

調査を行った2021年12月末時点で、就業者(n=1,697)の在宅勤務利用率(全体から「利用していない・該当しない」の比率を引いた値)の全国平均は、38.8%だった(図表1)。エリア別に見ると、東京圏5では48.6%であり、全国平均より約10ポイント高かった。京阪神は37.5%だった。その他の地域では全国平均よりも6ポイント以上低い32.5%となり、エリアごとの差が大きかった。

エリアごとに回答者の属性を見ると、東京圏は、従業員1,000人以上の企業で働く人の割合が31.8%となり、全国の23.6%を約8ポイント上回っていた(図表略)。業務のデジタル化など、在宅勤務の環境整備に投資しやすい大企業の勤務割合が高いことが、利用率に影響したとみられる。

また、業種別で見ると、東京圏は情報通信業が11.1%となり、全国平均の5.3%を約6ポイント上回っていた。情報通信業は、在宅勤務しやすい業務が多いと考えられるため、利用率にも影響したとみられる。

次に、新型コロナウイルスの感染拡大前に比べた在宅勤務の増減についてみると、「増加」「やや増加」の合計は、全国平均は18.5%だった(図表1)。エリア別にみると、東京圏では28.1%、京阪神では16.5%、その他の地域では12.4%だった。東京圏では増加幅が顕著に大きく、コロナ禍以降、企業の間で在宅勤務制度の導入が広がったことを示していると言える。

因みに、調査を行った2021年12月末時点はオミクロン株の流行前で、コロナの感染状況が比較的落ち着いた時期であり、アフターコロナの利用状況を検討する上でも、参考になると考えられる。

5 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県。

3――エリア別にみた出社頻度と登校頻度

職場で在宅勤務制度が導入されていたとしても、実際に郊外や地方へ移住できるかどうかは、在宅勤務の利用頻度によって異なる。例えば、「在宅勤務に変えても自分の業務遂行には支障がなく、ほぼ毎日在宅勤務を実施している」という人であれば、就業規則に定めが無い限り、自分の好きな土地、好きな物件を選んで住むことができる。しかし、「在宅勤務制度はあるものの、実際には出社しないと作業が困難であり、毎日のように出社している」という人の場合には、職場から遠くに引っ越すことは難しい。

また、単身でなければ移住のハードルは上がる。夫婦共働きの世帯なら、夫婦ともに出社頻度が低くなければ、郊外や地方への移住は難しい。また、子どもが地域の学校や大学へ通学し、対面で授業を受けている場合も、移住はさらに難しくなる。

そこで、上記のニッセイ基礎研究所の調査から、就業者と学生を対象とした、出社と登校頻度に関する回答結果をまとめた(n=1,735)。なお、この調査は20歳代以上を対象としているため、回答者本人の学校の種別は大学や専門学校であり、小中学校や高校等は含まれない。

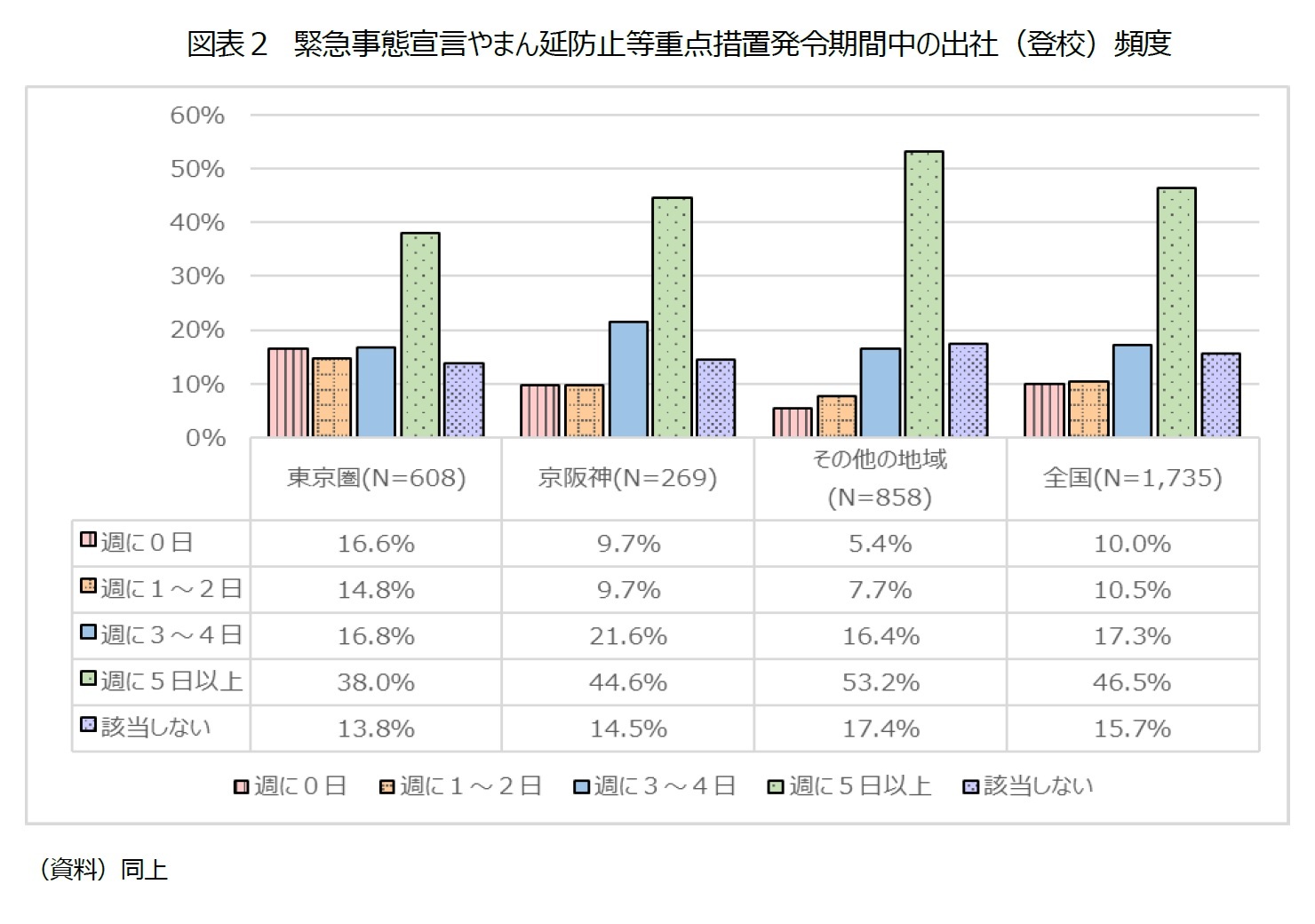

まず、これまで緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されていた期間について、実際に出社や登校していた頻度をまとめた結果が図表2である。

全国平均をみると、出社や登校が「週0日」、つまり、ほぼ完全テレワークや完全オンライン受講の割合は10%だった。「週に1~2日」は10.5%、「週に3~4日」は17.3%、「週に5日以上」は半数近い46.5%だった。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されている期間でさえ、在宅勤務やオンライン授業の制度があっても、ほぼ毎日、出社や登校をしている人が半数近いという結果が分かった。

エリア別にみると、東京圏では「週0日」が16.6%となり、完全テレワークや完全オンライン受講の人が全国平均より約7ポイント高かった。逆に、フル出社・フル登校である「週に5日以上」は38.0%で、全国平均よりも約9ポイント低かった。

京阪神は、全国平均と類似した結果になった。その他の地域では、「週0日」が5.4%、「週に1~2日」は7.7%、「週に3~4日」16.4%で、いずれも全国平均をやや下回った。フル出社・フル登校の「週に5日以上」は53.2%と過半数を占め、全国平均よりも約7ポイント高かった。

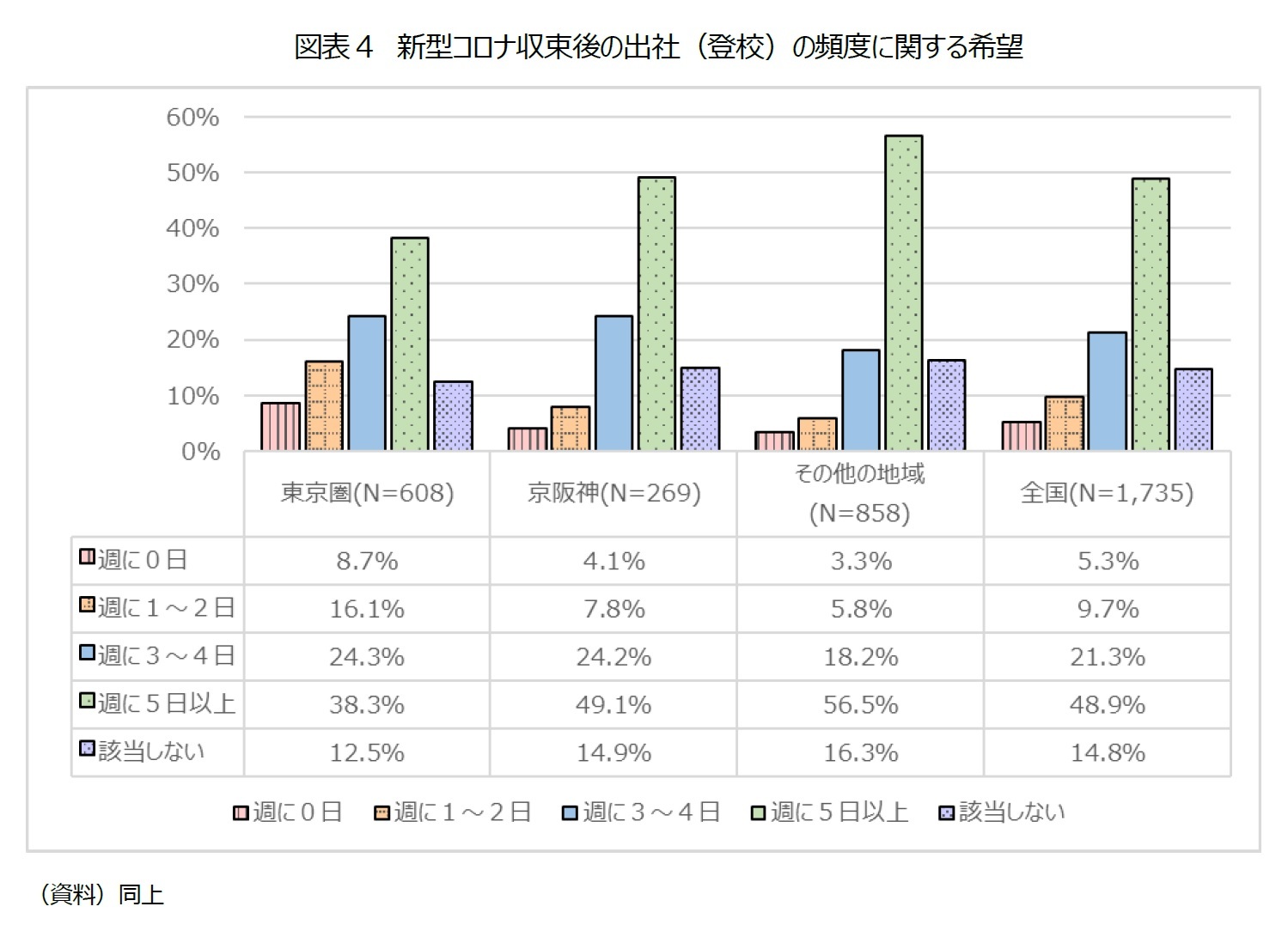

もちろん、この設問は、就業者や学生本人に希望を尋ねたものであり、実際に、感染収束後に企業や大学等がどのような判断をするかはまだ予測できない。しかし、在宅勤務制度やオンライン授業を導入するかどうかは企業や学校が決定するとしても、それをどれぐらいの頻度で利用するかは、労働者や学生本人に任されているケースも多いと考えられる。本人の希望の頻度を整理しておくことは、今後の移住の見通しを考える上で、意味があるだろう。

6 株式会社リクルートが2021年8月にインターネット上で実施した地方移住および多拠点居住の考え方についてのアンケート調査によると、東京在住者のうち地方・郊外移住に対して「とても興味がある」と「興味がある」と回答した人は46.6%だった。そのうち「すでに移住先・居住地が確定しており、手続きを進めている」が3.2%、「居住候補の地域を訪れたり、一定期間過ごしてたりしている」が11.8%、「情報収集を進めている」が26.6%だった。

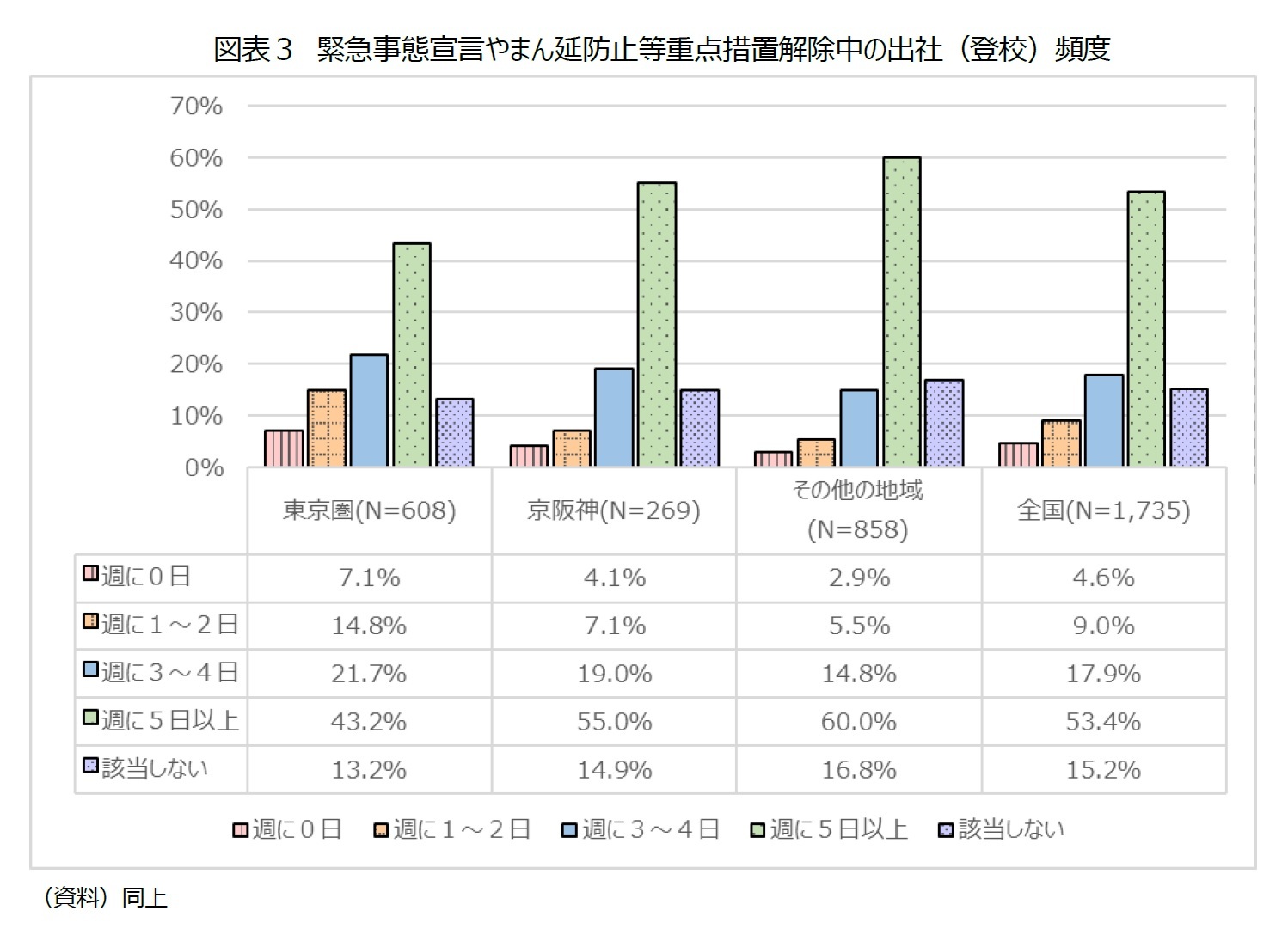

それでは、緊急事態宣言中やまん延防止等重点措置の発令中よりも、解除後や、収束後の本人希望では、なぜ出社・登校の頻度が上がるのだろうか。

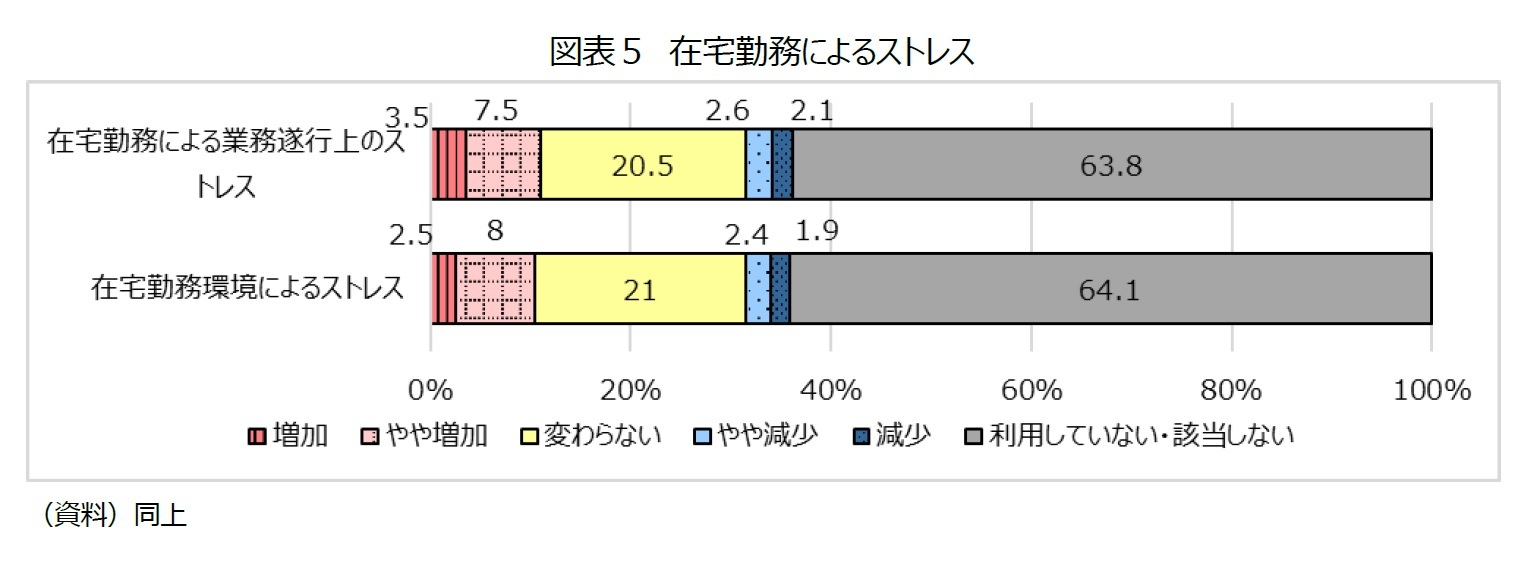

ニッセイ基礎研究所の上記の調査では、就業者(n=1,697)に仕事に関する不安を尋ねている。それによると、コロナの感染拡大前に比べて「在宅勤務による業務遂行上のストレス(コミュニケーションの取りにくさなど)」が「増加」「やや増加」と回答した人は計11%だった。職場における上司や同僚と仕事の相談や雑談をしたり、出張や営業活動の自粛によって、取引先などとコミュニケ―ションしたりする時間が減ったことで、仕事のしづらさを感じていると考えられる。

また、「在宅勤務環境によるストレス(スペースの狭さやPCのスペックの低さなど)」が「増加」「やや増加」と回答した割合も計10.5%に上った。自宅で落ち着いて仕事をするスペースを確保できない、PCや周辺機器等がそろっていない等の理由で、仕事がスムーズに進まないことなどが考えられる。

ただし、これらのストレス要因に対しては、例えば企業側がサテライトオフィスやシェアオフィスを活用したり、ビジネスチャット等の整備を進めることによって、環境を改善させられる可能性はあるだろう。例えば同調査では、サテライトオフィスやシェアオフィスについて、コロナ禍前に比べて利用が「増加」「やや増加」と回答した割合は、全国平均で4.1%(東京圏4%、京阪神4.5%、その他の地域3.9%)にとどまっており、コロナ禍後の伸びが小さい。企業側が今後、これらの整備を進める余地はあると考えられる。

4――おわりに

ただし、3―2|で述べたように、企業側が今後、在宅勤務がよりしやすくなるような措置を取るのであれば、在宅勤務に対するニーズが増える可能性があり、住まいの条件が、通勤通学による地理的制約から解放される人が増えるかもしれない。特に年度末は、子どもが学校や保育園・幼稚園を卒業・卒園したり、学年が変わったりする時期でもあり、転居を検討していた家族が実行に移す可能性もある。年度をまたいだ転出入の動向にも、注目する必要がある。

冒頭で述べたように、コロナ禍によって人々のライフスタイルは変化し、住まいに「安心」や「快適さ」といった要素を求める傾向は強まっている。今後は「暮らしやすさ」と「働きやすさ」を両立できる住環境が求められており、郊外や地方移住に対する関心の高さは維持されるだろう。

(2022年02月24日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【在宅勤務の利用状況から見る郊外や地方移住の可能性】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

在宅勤務の利用状況から見る郊外や地方移住の可能性のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!